◆横浜を歩く◆②馬車道を通って運河を越える

4月に都市デザイン横浜展を見学し、その後横浜の町を探索してきました。前回は、桜木町の駅から野毛で美味しいランチタイムを過ごし、大岡川から北仲の展覧会会場まで歩きました。

(前回の記事はこちら)

今回は、北仲地区にある展覧会会場を後にし、横浜の町を歩いてみたいと思います。

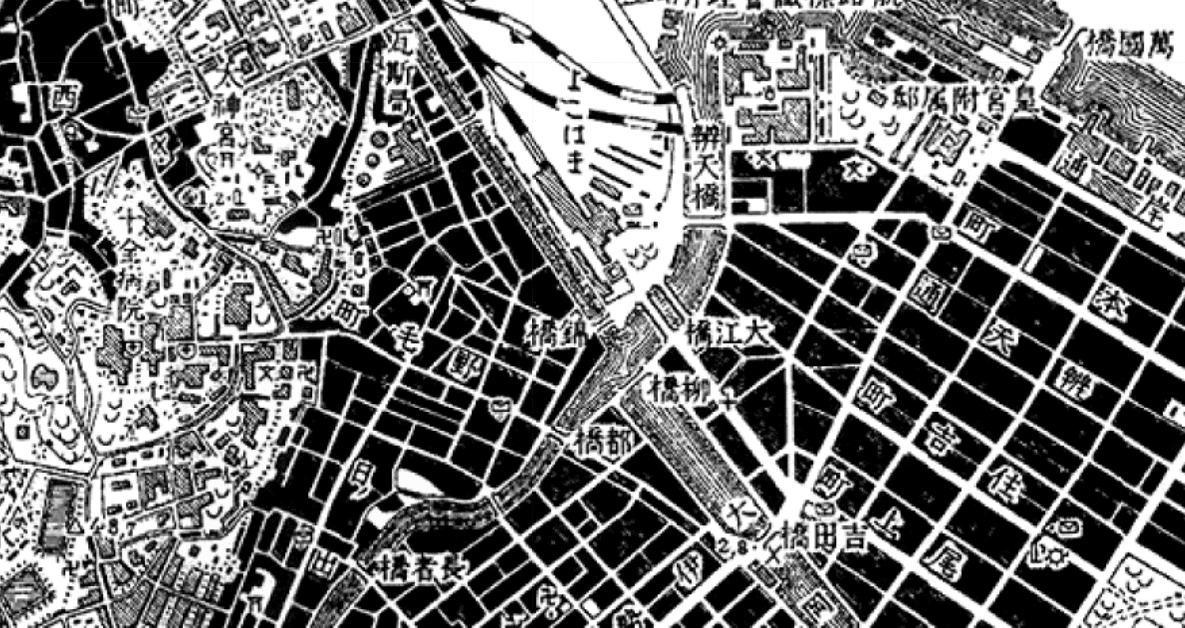

横浜は、大岡川の河口付近に砂洲が発達し、古くは砂洲の上に少しだけ集落がある寒村だったそうです。明治迅速測図の時代は、もうすでにその雰囲気は失われています。明治時代の海岸線付近が昔ながらの砂洲があり、その陸側は、大岡川の河口部三角洲が潟湖のような湿地帯となっていたようですが、江戸時代の新田開発の時代に排水路が作られ、吉田新田村という村ができ、耕地化していたようです。

そして、吉田新田と横浜の町の間に運河を作り、運河から海側は外国人居留地とされました。この地図に見える公園は、今の横浜スタジアム、運河は、JR根岸線沿いに走る大きな道と首都高の掘割が、その名残と言えるでしょう。

北仲地区は、この三角洲の一番西北の端に位置する場所です。そこから昔の横浜港の外国人居留地を歩き、運河を越えていきたいと思います。

東横インがあるあたりが、砂洲で微高地のようです。

外国人相手に売買されようとしていた名残のようです。

ブラタモリを体現している気になります(笑)。

居留地を代表する建物です。

馬車道は古い建物のオンパレードです。ハマの番長が凛々しい(笑)。

古いものが沢山ある町です。

まっすぐ行くと、イセザキモールです。

吉田橋関門跡があったそうです。

馬車道は、横浜の居留地を代表する道だったので、今もメインストリートとなっています。まっすぐ吉田新田のほうに行くと、イセザキモールにたどり着きます。そんな意味合いで都市軸ができていたのですね。

さて、ここから昔の町である、旧東海道を結ぶメインストリートの一つが、野毛を通って野毛山を登る道です。そちらを歩いてみましょう。

吉田橋から都橋を通り、野毛を越えて平沼のほうにつながる道は、古くからの横浜のメインストリートでした。今昔マップで見ても、都橋は大江橋・弁天橋と並んでメジャーな橋だったようです。

右:神奈川(東京方面)に分岐する場所へ。

野毛の町を越え、小高い丘を登ると、西側に降りていく坂と、少し北向きに横浜駅方面に行く道に分かれます。今回は、横浜駅方向に行きつつ、少し桜木町駅側に戻ってみましょう。

横浜港と平沼方面を結ぶ三角形の一辺のようです。

坂を下り、再びJR根岸線の線路跡へ。昔の東急東横線の線路跡が見たくて戻ってきました。線路跡を越えてみなとみらい方面につながる歩道がありそうなので、行ってみたいと思います。

その後線増して歩道上に張り出した経緯があるようです。

その隣には、貨物線の踏切があります。

高島線(貨物線)の踏切です。

みなとみらいに抜ける貨物線の踏切の名前は、「三菱ドック踏切」でした。昔は線路より海側は造船所しか無かった場所です。三菱ドッグ踏切は、かつては造船所に通う労働者が多数通ったのでしょうか。今は、みなとみらい地区と線路の向こう側を結ぶ交通として利用されています。

左は首都高速の橋脚です。

なかなか味わい深い散策になりました。今回はここまで。

■終わりに■

北仲地区から、馬車道を通り、吉田橋を渡り、都橋・野毛を通り、東横線の廃線橋脚の下まで来ました。とても味わい深い散策になりました。次回は、戸部方面を歩きますので、お楽しみに。

(続きは、こちら)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?