(自由研究)おいしいごはんの炊き方

夏休みも残すところわずか。中学生の娘の学校の理科の研究課題、テーマは自由で、定量的な研究テーマを見つけて考察し、レポートを作成するという課題。選んだテーマは、「おいしいごはんの炊き方」。理科ではなく、家庭科の自由研究か?とも思えるようなテーマですが、思った以上に考えさせられることの多い内容でした。サポート役で、娘がレポートを書いていることを横目に、お父さんもレポートづくりを楽しみました。細かい実験の写真や図表は、子供の学校に提出したレポートに掲載したので、ここではお父さんの文章レポート中心で紹介したいと思います。下記は、作成したレポートです。

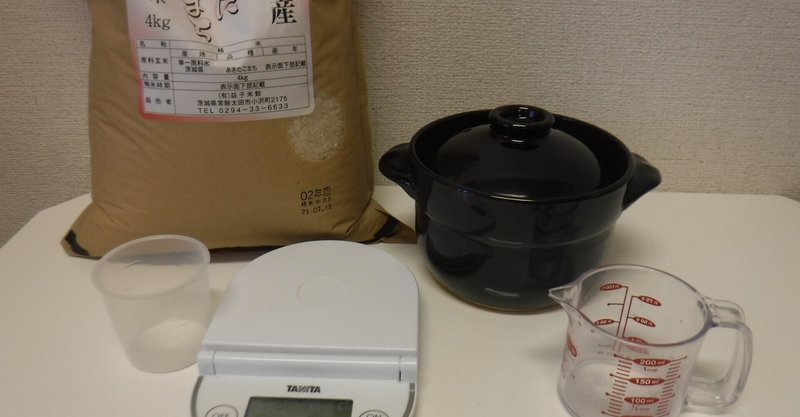

「おいしいごはん」を炊くためには ~炊飯時の米と水分の比率について~

1.はじめに

毎日の主食であるごはん。毎日のごはんを美味しく食べるのは、健康で楽しい生活を送るための基本的であり、重要な一要素といっても良いのではないでしょうか。普段は、お米を計量カップで必要な合数だけ取り、水の量は炊飯器の目盛り通りに入れて、炊飯ボタンを押すと、普通においしいごはんが炊けています。これは、炊飯器が進化して、誰でも手軽においしくご飯が炊けるように工夫された成果なのでしょう。

炊飯器が普及する前は、各家庭は鉄鍋や土鍋に火をかけてごはんを炊いていました。美味しいごはんを炊くためには、水加減や火加減などの工夫を各家庭で代々伝授してきたのでしょう。昔のごはん炊きのノウハウが詰まった、こんなお決まりの言葉があります。(地域等によっていろんなバリエーションがあるそうですが、その一例です。)

「はじめちょろちょろ、中ぱっぱ、ブツブツいう頃 火を引いて、一握りの藁燃やし、赤子泣いても蓋取るな」

これは、昔から言い伝えられてきた美味しいごはんを炊く秘訣であり、

はじめちょろちょろ ・・・ はじめは弱火で、米に水分を浸透させる

中ぱっぱ ・・・ 強火で沸騰させる

ブツブツいう頃、火を引いて ・・・ 沸騰したら、火を止める

一握りの藁燃やし ・・・ 弱火でしばらく加熱

赤子泣いても蓋取るな ・・・ しばらく蓋を取らない(蒸らす)

という、ごはんを炊く工程が説明されています。土鍋でご飯を炊く時も、この工程をうまくやれば、きっと上手にごはんが炊けるはず。あとは水加減です。炊飯器でも、水を多めに入れると、軟らかめになることから、水分量と固さには関係性がありそうです。理想の固さの美味しいごはんは、どのようにして炊けるのか。今まで炊飯器に頼りがちだったのですが、土鍋を使って様々な水分量でご飯を炊いてみることで、少し考察してみたいと思います。

2.1合のごはんを炊いてみる

まず、1合のごはんを炊いてみたいと思います。冒頭にも書きましたが、いつもの手順だと、こんな流れを何となく(何も考えずに)実行していると思います。

・計量カップで米1合を計って、炊飯器に入れる

・米を研ぐ

・炊飯器の「1合」の目盛りまで水を入れる

・炊飯器のスイッチオン

・ごはんが炊ける

それを定量的に行うために、今回は米、水の重さを計測し、米と水分量の比率を正確に測って炊飯してみたいと思います。

料理のレシピなどを見ると、美味しいごはんを炊くための理想的な水分量は、重量にして「米1に対し、水が1.2」が理想といわれているようです。まず今回はこの比率で米を炊く、ということをやってみたいと思います。

実は、「米1合」を計量カップで計るのは、難しいことであることに気づかされます。なぜかというと、ただ計量カップに米をすくい取っただけでは、米と米との間に多くの空隙がある「ゆる詰め」状態にあるため、「1合」よりは少ない分量になっていることが多いからです。空隙をなくすためには、計量カップをトントン叩くなどして、空隙を減らすことをしないと、1合が正確に計測できません。すなわち、たいていの場合は、米の合数は、正確に測ったつもりでも、実際はもう少し少なめになっていることが多いです。空隙をなくさないと、米の計量カップへのすくい方や、計量カップの形状により、米の量が変化してしまいます。安定的にごはんを炊くには、計量カップでなく、重さで米を計量したほうが正確かもしれません。

一方で、水は空隙ができることもなく、一定の量を計量カップでも正確に測定できます。米1合を美味しく炊くことの基本は、正確に測定することなのですね。「いつものやり方」で測定すると、米の計量に空隙が多いため、「米1合」の米が少ない状態で計量されているため、水のほうが米よりも比率的に多くなり、理想の配合よりも「少しやわらかめ」の水加減になってしまっているのかもしれません。

そういう課題点があることを認識したうえで、きちんと重さを計り、米1:水1.2の割合で炊飯器と土鍋で米を炊いてみました。結果的には・・、

炊飯器で炊いたごはん → いつものごはんよりも少し固めに仕上がった。

土鍋で炊いたごはん → レシピ通りにやってみたものの、少し焦げができ、固いごはんになってしまった。

という結果になりました。土鍋で炊くごはんのほうは、レシピでは「強火で沸騰するまで炊き、その後弱火で10分加熱し、その後一度土鍋の蓋を開けてちゃんと炊けているか確認し、10分蒸らす」と書いてありましたが、「弱火で10分」の間に焦げ臭いにおいがしており、さらに蒸らす前に確認のため、一度土鍋の蓋を開けたため、その際に大量の蒸気が逃げてしまった感じがしました。どうやら火加減に失敗したのと、言い伝えにある、「赤子泣いても蓋取るな」を忠実に守らなかったため、失敗してしまったのではないかと思いました。

今回の実験結果をもう少し定量的に分析したいと思います。炊飯器でごはんを炊いた場合と、土鍋でご飯を炊いた場合の水分の減少量は、炊く前と炊いた後で、このようになります。

炊飯器の場合 水分減少率 24% 炊いた後の米:水分の比率 0.91

土鍋の場合 水分減少率 46% 炊いた後の米:水分の比率 0.65

数字で見る限り、土鍋で炊いたご飯は実に2倍近くの水分をロスしており、その結果炊きあがりのごはんから水分が失われて固くなり、一部焦げてしまったものと考えられます。

この失敗を教訓にして、土鍋で炊飯する際は、弱火で加熱する時間を8分に短縮し、蓋を取らないように炊き方を変えてみることにしました。

上記の改善を行った同じ比率の土鍋ご飯を炊いた結果、下記の通りになりました。

土鍋の場合② 水分減少率 28% 炊いた後の米:水分の比率 0.87

土鍋で炊いても、炊飯器で炊いた場合と遜色ないようなごはんが炊けました。やはり少し普通に炊いているごはんよりは固めの仕上がりだと感じました。ご飯の固さについては、炊く前の米と水分の比率ではなく、炊いた後の米と水分の比率を調節する(すなわち、火加減の調整で、炊きあがりの水分量を調整する)ことが重要であることがわかりました。

ここで、「ごはんの固さ」について、どのように計測するかがポイントとなります。固さを定量化することを、一般家庭で手軽に実施することは、実は非常に難しいことだと思います。インターネットでも調べましたが、固さの測定は、研究室でしか使わないような専門の測定器のようなものを用いるしかなさそうです。

そこで、固さの計測については、自分自身が食べた時の「食感」に頼ることとしました。自分で採点するので、採点結果には自身の主観が入ってしまうかもしれませんが、今回の実験の目的が、「おいしさ」という、人間の感覚的なものを評価したいと考えているため、固さを自身が食べた感覚で点数化するのは、むしろ機械で測定するよりも正確なのではないかと考えました。

今回の実験で行った固さの点数化方法としては、まず、レシピ通りの仕上がりのごはん(土鍋で炊いた、米:水分=1:1.2の配合のうまくいったときのもの)を食べた時の固さを10段階評価の中間である「5」だとして、それよりも固い味覚の場合は5点より低い点数(一番固いのは0点)、軟らかい味覚の場合は高い点数(一番軟らかいのは10点)として、点数化しました。ちなみに、上記の実験では、炊飯器で炊いたごはんは、「4点」、土鍋で炊いた失敗作は、「3点」という「測定結果」にしました。

このようにして、「どのごはんが固いか」を点数化して、さまざまな条件で炊いたごはんのどれがおいしいかを次の実験で評価しました。

3.いろいろな水分量でごはんを炊いてみる

2.の実験で、土鍋で美味しくご飯を炊くことができたのと、炊きあがりのごはんの水分量に着目すれば、固さとの関係がわかると予想されたので、様々な水分量で土鍋によりごはんを炊いて、水分量と固さの関係性を確認しました。

実験したケースは、米:水の量を

1:0.8

1:1.0

1:1.2(上述した比較ケース)

1:1.4

1:1.6

というように変化させて、その炊きあがりの水分量と固さを計測しました。その結果はざっと書くと下記のとおりです。

1:0.8 炊きあがりの水分量 1:0.46 硬さ:2点 → 焦げあり

1:1.0 炊きあがりの水分量 1:0.4 硬さ:3点 → 焦げが顕著

1:0.2 炊きあがりの水分量 1:0.87 硬さ:5点 → 少し固く感じる

1:1.4 炊きあがりの水分量 1:1.04 硬さ:6点 → 一番おいしい!

1:1.6 炊きあがりの水分量 1:1.36 硬さ:9点 → おかゆのような感じ

水分量が少ないと、土鍋では炊くのが難しく、焦げて多数の水分がロスする結果になりました。ひょっとすると水分量が違うと理想の炊き方も変わってくる可能性もあり、炊き方の問題もあるのかもしれませんが、総じて炊きあがりが非常に固いごはんになりました。逆に水分量が増えた場合も、おかゆのような感じで水分がまだ残ってしまうような食感になりました。炊きあがりの水分量と固さの感覚の点数の相関は、非常に良い相関関係にあり、やはりごはんの固さに炊きあがりの水分量は大きく関係していることがわかりました。上述した通り、それぞれの水分量に対して、理想的な炊き方が異なり、それをまだ実施していないため、うまくごはんが炊けていないことも一因かもしれませんが、興味深い相関関係が得られたと思います。

最もおいしいと感じたご飯は、レシピ通りの1:1.2の水分量ではなく、1:1.4の場合と感じました。やはり、先述した通り、実際は米の1合が実際よりも少なく計測されるため、実質の水分の比率が大きくなるので、実際食べているごはん(いつもの美味しいごはん)は、レシピよりも水分多めの、1:1.4が実際の感覚に近いという考察とも合致するものと考えます。ひょっとすると、これはすべてに当てはまる話ではなく、我が家での感覚なのかもしれません。我が家は、どちらかというと軟らかめのごはんが好み、ということになるでしょうか。

実験を進めてきた後で気が付いた課題点もあります。それは、土鍋は、水分を吸収するため、土鍋の重量が実験するたびに違っていることです。炊く前や炊いた後のごはんの重さは、土鍋の重量が一定であると仮定して、土鍋の重量を引いた数字を計測しましたが、土鍋に吸収されたり、土鍋から放出される水分は測定できませんでした。土鍋の重さは、日によって数十グラムも違っているので、これは無視できない数字であり、今回の測定結果にも、この誤差を含んでいることがわかりました。正確な測定をするためには、鍋の水分収支の影響を受けない、鉄鍋などを使う必要があることがわかりました。

4.おわりに

今回は、おいしいごはんを食べるために、「ごはんを炊く」ということに注目して実験しました。今回の実験で得られた結論は、

自分自身の感覚では、最もおいしいごはんが炊ける水加減は、

米:水=1:1.4

という結果でした。レシピの本に書かれた水加減よりも、少し水が多めの配合です。これには、計量カップを用いた米の計量が難しいという課題があり、実際の配合よりも水の多いごはんをいつも食べていたのではないかということが関係しているかもしれません。

おいしいごはんの固さを計測することは難しいですが、自分自身の味覚という、主観の入った点数をつけることで固さを「計測」し、水分量と固さの関係を明らかにしました。ごはんの固さは、炊きあがりの水分量と密接な関係性がありそうです。最初の水加減が同じでも、炊いている途中の水分の減少量により、固さが変化します。昔の人の言い伝えは、複雑なごはんの炊き方をわかりやすく伝承しているものといえ、今回の実験でも失敗例を修正するときに参考になりました。

ごはんの水分量を正確に測定することを心掛けましたが、土鍋が水分を吸収するなど、計測するうえで難しい課題も明らかになりました。土鍋を用いた炊飯の場合、土鍋に吸収されたり土鍋から放出される水分を正確に把握することが重要です。

実験をやってみると、今まで何も気にせずに使っていたものが、実は奥が深いことがわかりました。普段行っていることを科学的な目線で眺めることが、非常に重要で、そこに探求できる課題がたくさんあることが分かりました。これからも日常の中で出てきた疑問などを探求できるようになりたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?