5000人のZ世代コミュニティを武器に若者向けスキンケア市場を席巻する新興ブランド「Bubble」

ブランドのローンチからたった3年で全米9,000店舗に商品を卸し、急速に若者向けスキンケア市場の棚を塗り替えているブランドがある。

2020年に立ち上がったばかりのスキンケアブランド「Bubble(バブル)」だ。

詳細な売上高は公表していないものの、創業者のShai Eisenmanによれば、2年足らずで売上は1000万ドルを超え、2026年には1億ドルを突破する見込みだという。

Instagramのフォロワーも20万弱を誇り、3年足らずで急成長したブランドとしてアメリカでも注目を集めている。

競合がひしめくビューティー市場で、なぜBubbleは短期間のうちに急成長を遂げることができたのか?デジタルネイティブブランドらしいアプローチや、ECを構成するテックスタックからその秘訣を探っていく。

アンバサダーコミュニティと徹底したヒアリング

Bubbleの強みは、Z世代への深い理解にもとづいてあらゆる意思決定がなされている点にある。

象徴的なのが、ブランドをローンチした初期の段階でD2Cから卸へと方針転換をしたエピソードだ。もともとは他のD2Cブランドと同じくECメインで開始したBubbleだったが、調査を進めていくとZ世代の80%がスキンケア製品を実店舗で買いたいと答え、60%以上がWalmartやCVSといった大手小売店・ドラッグストアで購入したいという結果が判明。運良くすぐに大手リテーラーから声がかかったことで、実店舗の販路拡大に舵を切ることとなった。Z世代は他の世代よりもオンラインで買い物をするという先入観にとらわれず、ターゲットに実際にヒアリングをすることで得られた知見が、製品だけでなく会社全体の戦略にも反映されている。

Z世代のリアルな声を集めるためにBubbleが力を入れているのが、アンバサダーコミュニティの運営だ。

アンバサダーコミュニティにはティーンを中心にZ世代の若者が5,000人近く集まり、グループチャットアプリを通して製品やパッケージへのフィードバックが日々投稿されている。

フィードバック以外にも発売前の製品を試したり、アンバサダー限定の割引があったり、フォトシュートなどのイベントに参加できたりと、アンバサダーにはさまざまな特典が用意されている。

Bubble Official

14歳以上でSNSアカウントを持っていれば誰でも申し込むことができ、Bubbleから承認されると正式にアンバサダーとして活動ができる仕組みだ。

Bubbleでは、立ち上げ当初からユーザーの声を直接聞くことを重視してきた。創業者のEisenmanが若者向けスキンケアの分野で起業したのも、1万人の若者に直接話を聞き、彼らのニーズを把握したことがきっかけだった。

たとえ些細なことでも「きっとこうだろう」という思い込みではなく、実際に若者たちに意見を求め、その意見を反映させることで、ブランドのロイヤリティが高まり、ファンの発信にもつながっていく。

いつでも質問できる母体としてのファンコミュニティと、徹底したユーザーヒアリングの姿勢が、Bubbleの大きな強みのひとつだ。

効果の高いものを、かわいく、安く

EisenmanがBubbleを立ち上げる際にこだわったのが、若者が手に取りやすい価格に抑えることだ。ほとんどの商品は20ドル以下で、ティーンでも自分のお小遣いで買いやすい価格となっている。

Bubble Official

「ティーンをターゲットにしているというブランドはたくさんあるけれど、そのほとんどは価格帯がティーン向けではない」とEisenmanがメディアで語っていたように、リーズナブルな若者向けのスキンケアの選択肢はとても限られていた。

また、EisenmanはBoFの記事で「パッケージがかわいいだけでもダメ。ただ安いだけでもダメ。Bubbleはそれらを両立させただけでなく、効能にもこだわった」と語っている。

実際に、BoFの調査によるとZ世代の61%は、製品を選ぶポイントのトップ3に「価格の手頃感」を上げている。「高品質」をトップ3に入れた割合が62%であることを考えると、Z世代が品質と同じくらい価格を重視していることがわかる。

まだ自力で稼げる金額に限界がある若者層にとって、どれだけいいものであっても、高いものに手は出せないのだ。

しかし、ただ安くかわいいだけではスキンケア市場では支持されない。Bubbleは2年の歳月をかけて皮膚科の医師や化学者、メディカルハーブの専門家とともにテストを重ね、化学物質を使わずプラントベースにこだわるなど、製品の質も追求している。

このように、Bubbleの急成長の裏には、デザイン性と価格と品質という3つの要素を兼ね備えた強いプロダクトがある。

ティーン向けスキンケアブランドの責任としての教育コンテンツ

Bubbleは製品を販売するだけでなく、若者向けに正しいスキンケアの知識を伝える活動にも力を入れている。「Skin School」と銘打ったコンテンツページには、スキンケアの基礎知識や肌タイプ診断、ワードの解説などスキンケアに関するコンテンツが用意されている。

Bubble Official

スキンケア製品に関する情報は世の中に溢れているが、枕や化粧ブラシを週一回は洗うといった基本的な知識を学べる場所は少ない。ただ製品を売るだけではなく、生活習慣も含めた正しいスキンケアを学ぶことで、若者層のリテラシーをあげていく狙いがある。

Bubble Official

また、BubbleのInstagramでは定期的に「バズワード」の解説も行なっている。SNSによってあっというまに拡散される美容トレンドを丁寧に解説することで、安易に流行に流されず、自分に必要なものを取り入れる目を養うのを手助けしている。

EisenmanはBeauty Matterのインタビューで、今後の取り組みとして、人々の原材料への考えを変えていきたいと語っている。

とても多くの原材料が恐怖の対象となり、みなが「クリーン」ビューティーという言葉にとらわれてしまっています。しかし、この言葉ははっきりと定義されているわけではありません。

ですから、「クリーン」と表記すればどこからか指摘が入るかもしれませんが、表記しなければ誰も買わなくなってしまいます。

こうした状況を変えるためには、その原料がなぜ重要で、どんな効果があり、なぜ使われているのかを正しく伝えるためにも、業界全体で消費者の原材料に対する知識をアップデートしていかなくてはなりません。

初めてのスキンケア製品として手に取る若者も多いブランドだからこそ、こうした教育コンテンツを充実させることで若者のリテラシー向上に貢献しているところも、Bubbleが支持されている理由のひとつだろう。

Bubbleのテックスタック

3年で急成長を遂げたBubbleは、自社ECにどんなツールを入れているのだろうか。それぞれのツールの特徴とともに共に紹介したい。

Klaviyo:メールマーケティング

言わずと知れたメールマーケティングの定番ツール。Klaviyoの特徴は下記のnoteでも紹介している。

Zendesk:ヘルプデスク

日本でも利用率の高いZendesk。現在のBubbleの規模感のブランドはGorgiasを使っていることも多いが、2026年には1000万ドルを達成するという目標を掲げている点からも、はじめから企業規模が大きくなることを見越してZendeskを導入した可能性も考えられる。

Yotpo:UGCマーケティングツール

日本でも展開しているUGCマーケティングツールのYotpoは、アメリカでも企業の規模を問わず導入しているブランドが多い。

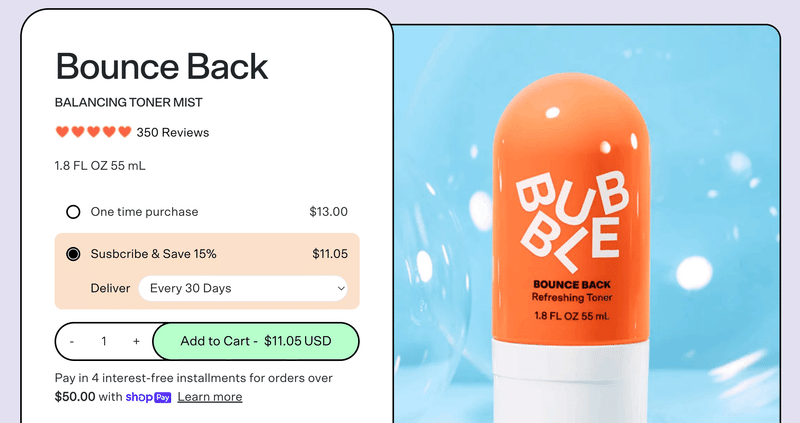

Smartrr:サブスクリプション

ブランドが手軽にサブスクリプションを提供できるようにするプラットフォームサービス。Bubbleではほとんどの商品が定期購入できるようになっている。

Elevar:コンバージョンの計測ツール

コンバージョンの測定を簡単に、正確に行うことに特化した分析ツール。広告を回す際にコンバージョンを測定するための設定を非エンジニアでもできるように簡易化したことで、広告やLPを大量につくり、回す必要のあるD2Cブランドに支持されている。

GRIN:インフルエンサーマーケティング・アフィリエイトツール

インフルエンサーとブランドをマッチングさせ、インフルエンサーの投稿を通した販売額の一部をアフィリエイト報酬として支払うところまで一気通貫で管理できるツール。

Refersion:アフィリエイトマーケティング・分析ツール

GRINと同様、ブランドに合ったインフルエンサーを見つけ、効果測定も行うツール。

Hotjar:ヒートマップと行動分析のツール

ECサイトのヒートマップを作成し、訪問者の行動を分析するツール。

Zonos:越境ECの支援ツール

越境ECの際の輸送費の見積もりや関税の管理などを支援するツール。

Storetasker:Shopifyデベロッパーとブランドのマッチングサービス

エンジニアやデザイナー、マーケターといったスペシャリストとブランドをマッチングさせるサービス。

Bubbleは立ち上げ初期に口コミによって成長したブランドであり、レビューやインフルエンサーマーケティングなど、口コミをつくりだすツールを重点的に導入してきたことがわかる。

ユーザーコミュニティを基点としたオーガニックな口コミだけではなく、インフルエンサーやレビュー投稿といった施策もあわせて取り組んできたことが、ブランドの成長に寄与しているようだ。

▼Shopifyアプリの紹介記事をまとめたマガジン

▼米国の次世代ブランドやリテールテックの情報はCEREAL TALKのニュースレターでも配信中。

記事に関する質問、とりあげて欲しいテーマなどを募集中

CEREAL TALKでは、noteで紹介したサービスやブランドの創業者へのインタビューや、Podcastでの深掘り配信を行っています。今回紹介したニュースにまつわる質問や、取り上げてほしいサービス/テーマなどがあれば、下記よりお気軽にお送りください。

(Cover Photo:Bubble Skincare Heads to the U.K. by WDD)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?