【一汁一菜】続けるための味噌汁マイルール3つ

ご飯と味噌汁、そしておかず(たいてい漬物か佃煮)をもって一食とする、日本の食事の最も基本の型、「一汁一菜」。

私は今冬(2023)から夕食の基本を一汁一菜にしてしばらく経ちます。

以前から献立に迷ったときや、冷蔵庫の余り野菜をキレイにするためスポット的にやっていたものの、習慣にしてみると、一汁一菜が生活の土台をきっちり整えてくれ、重心低く、色んな事に対してどっしり構えられるように。

一汁一菜に固定することで夕食に迷わなくなったことと、その安定感から、今やりたいことに集中できるのが、何といっても有難いところです。

今回はその一汁一菜を続けるために私が実践している「味噌汁マイルール」についてまとめてみます。

献立を考える必要はありませんが、自分の中で味噌汁を作るときに、何個か決め事をしています。

自分の中で失敗したことや、「こうすれば気楽にやれる」と思ったことを3つほど。

「一汁一菜はムリ!」って方でも、日々の味噌汁づくりにはちょっと役立つかもしれませんから、どうぞお付き合いください。

続けるための味噌汁マイルール3つ

1.ダシは煮干しか顆粒ダシ

ダシは煮干しか顆粒ダシに固定しています。

だいたい週に3~4回煮干しで、残りが顆粒ダシぐらいの頻度。

これらを使う理由は、何といっても、ダシがらの処理が楽だから。

顆粒ダシは溶けてしまうから言わずもがな。袋だけが残ります。

じゃあ、煮干しは?

野菜と一緒にパクリ。

食べてしまうのが一番簡単です。

野菜と一緒に食べると味わいがグッと増して一段とご飯のおかずに。

野菜中心の食事になるから、煮干しの存在は俄然意味を持ちます。

とはいえ、私は「煮干しオイシイ」になるまで1年ぐらいかかりました。それまでの煮干しさんには本当に申し訳ないことをした。

煮干しは頭を取ったら裂いて、腸を取って水につけておきます。これなら食べやすい。

煮干しのいいところは、なんといっても「さ・か・な!」の主張。有無を言わせぬ力強い旨み。イワシの小さなカラダに詰まったパワーを頂きます。

ダシが出たあとも、味わい詰まった煮干し。ぜひ野菜と一緒に召し上がってしまいましょう。

とは言ったものの、煮干しがあるご家庭はあんまり聞きません。やっぱり味噌汁のダシといえばかつお節なり昆布なりが浮かびます。

でも、私はそれらでダシを引くのはやめました。出汁カレーを作るときぐらいで、普段の味噌汁ではやりません。

だって、毎日かつお節や昆布でダシを引けば、冷蔵庫にはダシがらになったかつお節と昆布の山。

最初のほうはおかかふりかけや、昆布の佃煮、あと、湯豆腐にして食べたりしていましたが、これが毎日となれば続きません。だんだん見るのも嫌になる(本当にゴメンナサイ)。

平日は私一人で食事をとることが多いから、とにかく減らない!特にかつお節はあっという間に許容量を超えます。

「これは続けられへんわ」と思って、私は煮干しに変更しました。

顆粒ダシとの付き合い方

煮干しだけでは飽きるので、顆粒ダシも使います。これを使うのは大抵味噌汁の「おかず感」をブーストしたいとき。

ガッツリ系の味噌汁を食べたいときもあるので、その時は顆粒ダシにお鉢が回ってきます。

顆粒ダシは塩分が結構入っているので、使うときは味噌汁2杯に対し、2gぐらい。1袋を4回に分けてチマチマ使います。さらに味噌も少し減らします。

今ある通常タイプの顆粒ダシがなくなったら減塩タイプに切り替えたいと思います。

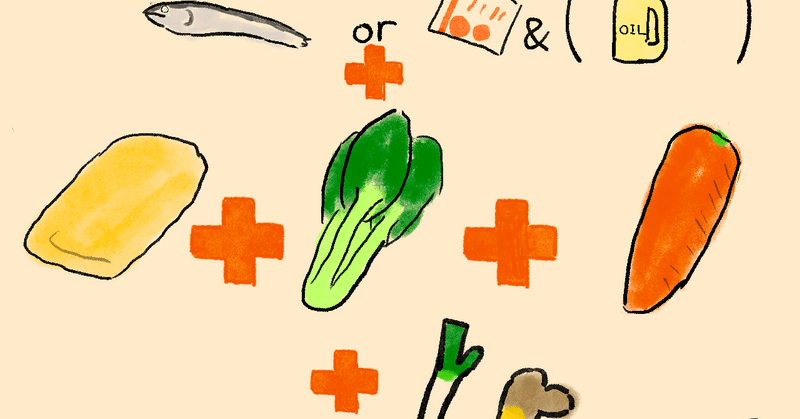

油も使おう!

「おかず感」ブースト二の矢は油。

野菜を油で炒めたり焼いてから味噌汁に投入したり、油を含む「油揚げ」「厚揚げ」を入れたり、オリーブオイルを垂らしたり。

油味噌って美味しいですよね。だから味噌と油は仲良し。

油ってそこにあるだけで美味しいんですから。使わない手はありません。ストイックにやりすぎると習慣はあっという間に途切れます。我慢は禁物。

時にはジャンキーにいきましょう。

とはいえ、それも毎日だとかえって飽きるので、またノンオイルの味噌汁に戻る……それを繰り返して日々を過ごすのです。

2.具は基本的に3つまで

ダシについて長々としゃべりすぎたな……ということで、ここからはサクサクいきます。

一汁一菜はご飯のおかずとなるのは、味噌汁と漬物です。となれば、味噌汁に具材をいっぱい入れてたっぷり食べられるようにしたいところ……ですが、具は基本的に3つまでを推奨します。ここにはダシの素になる煮干しと、のちに話す「吸い口」は含みません。

1種類の具を多めに入れるのはOKです。

なぜか……

4つ以上具材を入れたとたん、味噌汁の味がとっ散らかるからです。

具が3つまでなら、具材それぞれがあーだこーだ言いながらも、それぞれの主張を聞き分けることができる程度に分かり、美味しく感じられるのですが、4つになったら大激論の開始。何が何の味かわからなくなり、味はボヤボヤ。味覚聖徳太子に私はなれない。

いくら味噌といえど、御しきれない味の筋道というのがありますから、具材は基本的に3つまでにしましょう。

「基本的に」といったのは例外があるからで、それは、「肉」という強力なオピニオンリーダーを入れたときです。

豚汁、あれは具だくさんであればあるほど美味しい。ほかにも、ベーコンを入れた味噌汁も、野菜をたくさん入れてやりたいところ。鶏やウインナーもOK。

肉系の強力な味の牽引力があれば、野菜たちの味の主張もまとまりが出てきます。

ときには肉系を味噌汁に入れて、活力が欲しいときの一杯としましょう。

3.吸い口を加えて変化をつけよう

「吸い口」は汁物に添えて味を引き立たせるもの。香りのあるものが基本で、ネギ、生姜、ゆず、山椒などなど。

これも飽きずに味噌汁を続けるには大事な要素。やっぱり人間の味覚は香りによるところが多いので、吸い口によって大きく印象を変えられます。

七味唐辛子や、あるときはガラムマサラをかけてみるのもいいんじゃないでしょうか。

まとめ

私が実践する、一汁一菜を続けるための味噌汁マイルールは以下の3つ。

1.ダシは煮干しか顆粒ダシ

煮干しは食べられます。顆粒ダシは水に溶けます。ダシがらの処理が簡単です。

あと、味が分かるようになれば、煮干しは美味しいです。ご飯のおかずになります。

油も旨み出しの素として時々使います。「おかず感」が増します。

2.具は基本的に3つまで

いっぱい具を入れたくなるのは分かりますが、3つまでにしましょう。

どれがどの野菜の味が、とっ散らかってぼやけて美味しくなくなります。

ただし、肉(豚、鶏、ベーコン、ウインナーなど)を入れると味がまとまります。その時は野菜をじゃんじゃん入れましょう。

3.吸い口を加えて変化をつけよう

味噌汁の香りに華を添える香りのもの(ネギ、生姜、ゆず、山椒、七味唐辛子、ガラムマサラ等々)を加えて飲み飽きない味噌汁を作りましょう。

普段の味噌汁の作り方~おわりにかえて~

ここまでご覧いただいた方には、私の味噌汁ルールはどう映っただろうか。

新しい発見があれば幸いだけど、「当たり前じゃん」って思われたかもしれない。それでも、その当たり前を再度確認し、美味しく続けられる味噌汁を作ってほしいと思います。

さて、ルールは分かったといっても、そもそもの味噌汁の作り方はどうしてるんだ?とことで、私の普段の味噌汁の作り方を説明しておわりにかえたいと思います。

ここまでご覧いただきありがとうございます。

普段の味噌汁の作り方

例として、油揚げ、小松菜、人参の味噌汁を作ります。

1.味噌汁を飲むお椀で水を量り、煮干しを水につけておく。

最低でも作る30分前に。夏場はボウルに入れて冷蔵庫へ。

2.土の中のもの(根菜とか芋とか)を入れて火にかける。

3.人参が煮えてきたら小松菜の茎と油揚げを入れる。

4.小松菜の葉を入れてサッと煮る。

5.火を弱めて味噌を溶く。

その後沸騰する前まで温めて完成。

リンク

↓私が2年運営しているスパイス料理のブログ。カレーや料理のレシピが200以上。

↓正直言ってインド料理よりも日本人の舌に合うスリランカ料理の紹介。

よろしければサポートお願いします。いただいたサポートは「食」を見つめるための活動費に充てさせていただきます。