#RTした人の小説を読みに行く をやってみた【21作目〜26作目】

今年のはじめに開始したこの企画。かなりのご反響、そしてご声援をいただいてなんとか続けてきましたが、同時に1作を批評するのにものすごい体力を使うため、長らくおやすみしていました。

いまもいまとて「おやすみ中」なのです。理由はいくつかありますが、一番は「じぶんの実作に時間を使いたい!」という気持ち。インターネットを介してプロアマ問わず多くの方々の小説を読ませてもらって、「じぶんも“作家”なんだ……!」という気持ちが強く芽生えました。

いままで10作ごとに感想をnoteにまとめていましたが、30作目までの到達の目処が立っていないため、今回はここに公開できていなかった6作品の批評文を掲載します。ご好意で批評対象として手をあげてくださった方々の作品のリンクも貼っておきますので、ぜひ作品もお読みいただければと思います!!!!

多くの御作品をお寄せいただいているなか、ご期待に添えておらず申し訳ございませんが、この企画自体は半永久的に続けるつもりですので、なにとぞのんびりとお付き合い頂けますと幸いです。

【21作目】蝶のふるえのとき(弓巠)/評:文体技巧の罠と「ふつう」の小説

掲載:

ひとことで感想を伝えるなら、たいへん素晴らしい小説だとおもいました。もちろん、ひとことで終わらせるつもりもないのですが。

お送りいただいたご作品『蝶のふるえのとき』は、蝶のひらめきの間に、細かく裁断されたことばの間に、母と子が交換され、いま・ここという場所に辿ってきた道やこれからたどる道、そしてここには決して続かなかった道が、ほとんど区別のできないものとして描きだされています。それはまるでまったく異なるパズルのピースが、かたちだけが偶然に合ってしまうがためにあらわれた正しく間違われたひとつの絵のような、そんな奇跡がこの作品にはあります。

そうした効果が文体や作品構造の歪さを駆使して意図されたものと読むことができ、上述のように「奇跡」ということばで本作を形容することは正しくないかもしれません。しかし、生活の刹那に、文脈未然のことばの隙間に、ハン・ガン『すべての、白いものたちの』で描かれた非在により立ち上がる存在との邂逅がこの作品にはあって、その感慨を「奇跡」と呼びたくなるような、儚くて脆いけれど強い力をぼくは感じました。

しかしやはり手放しに褒めるということも難しい気持ちもあります。

この批評企画で、ぼくは一貫して抽象表現や詩的なことば使いによる美意識の協調に対して否定的な立場をとってきました。そしてやはり本作でも冒頭の蝶の表現や、耽美的な表現についてはあまり肯定的ではありません。蝶の描写はこの作品にはおいて極めて重要であることはもちろん理解しているのですが、ほんとうに重要なのは蝶が美しく舞う情景だったのか、ともおもうのです。すなわち、それを知覚する「私」の、特定の極めて小さな時空で発揮される明晰さで、なぜそのように蝶を認知できてしまったかということでした。この刹那に発揮される過度な明晰さが、これまでの過去やありえなかった過去、母と子の交換、母の過去としての私の未来など、すべての語りうる物語への回路が開かれます。その現象ではなく、「美的であろうとすること」に小説が流れてしまい、どこかありがちな美文的散文に成り下がってしまったのではないかと悔やまれます。複雑な文体を扱うからこそ、表面上の美意識に流されず、テクストに生じる現象を慎重に見極めてほしいと感じました。

すこし話は変わりますが、かつてとある新人文学賞の選評で、とある選考委員の作家が「ふつうの小説を読みたい」ということを書いていました。その回はたしか候補作が5作あり、うち4作が「奇をてらった」作品だったそうです。なにをもって「ふつうの小説」とするかは明言されていませんでしたが、当時のぼくは「ずいぶんとつまんないことをいうもんだな」という感想を持ったことを覚えています。

そしていま、アマチュアの方の小説をたくさん読ませてもらうなかで、「ふつうの小説を読みたい」という気持ちがすこしわかりました。けっきょくのところ、「文体や構造の意匠にこだわった小説」と「素朴に物語を楽しむ小説」も究極的には小説であるには変わらず、その点において大差はない。しかし、本作のようなありえた世界とありえなかった世界を重ね合わせたり、主体が交換されたり、認識が混濁したりという事象を扱った小説はほぼすべて文体や構造といった文章技巧が前面に現れる作品になっていることに、ぼくはさいきん疑問を抱いています。

もし、そうした作品が言語運動の過剰さによって「のみ」導かれるのだとしたら、それは深刻な思い込みかもしれない。そしてこんなことも考えます。たとえばル・クレジオは、なぜ初期の複雑で破壊的なまでの詩的言語の酷使から、簡素な文章の獲得に至ったのか……。

すくなくとも本作『蝶のふるえのとき』はぼくにとって非常に優れた短編小説です。しかし、だからこそ同種の問題意識を持った作品がプロ・アマ問わず多くの方に書かれているだろうこと、そしてメカニカルな手法での解決があまり批判されずに採用されている可能性があることに自覚的であって欲しいとおもいます。そのためにも、ぼくがこうして無責任にいう「ふつうの小説」とはなにかを、考えてみてほしいなとおもいました。

【22作目】キリさんの左手(砂村かいり)/評:「悪を書く」とは

掲載:

プロアマ問わず、小説に対するコメントで「この小説には悪者がいない」というものをよく見かけます。これについてはけっこうむかしから違和感があり、というのも「悪者」と「悪意」は違うとぼくは考えているからです。どんな人間でも、などというと主語が大きすぎるのですが、すくなくともひとりの人間が人生を送るにおいて、絶対的に悪であり続けたり、その逆に絶対的に正義でありすぎたりするのはきわめてむずかしい、というより、善と悪はそんなに明確に確認できるのものなのかどうか、それがそもそも疑問です。悪意にみたないちょっとしたずるさも、ひとを救うほどでもないやさしさも世の中にはあり、それが分離できないくらい複雑に絡まり合って人格が形成されるのだとしたら、「悪者」という存在は虚構性が強いものになります。この虚構性を生かす殺すかが、フィクションの技巧なのかもしれません。

ご作品『キリさんの左手』は、ゼミの教授との不倫、元ゼミ性の見た目が女性っぽい男性との恋愛未満の交流、ゼミ内での一悶着などの要素がふんだんにあり、人物相関図を描いてみるとなかなかえらいことになっています。しかし、この小説はドロドロした読み応えはなく、ほんのり苦い青春時代の感傷のような読後感を得ました。さわやかとはちょっとちがうこのさらっとした読後感に、ぼくは不信感にちかい感情を抱きました。というのも、この小説がさらっと読めてしまう原因のひとつに「教授への憎しみの抱きやすさ」があるようにおもえたからです。

主人公と不倫関係にある岩槻教授は、

▪︎妻子を持ちながらゼミ生と性的な関係を持った

▪︎主人公に対して優位な立場にいる権威的な存在である

▪︎実際にやりとりも自分本位である

▪︎主人公との関係をモチーフにした小説を書き、発表した

▪︎作品中盤〜後半にかけて主人公に強姦といえる行為をはたらく

という要素で造詣されています。若い女性の不倫ものではありがちといえばありがちなのですが、ぼくは「本人が望む望まざるによらず『権威がある』とみなすことができる立場にある人間」を書く場合にはかなり慎重になるべきなんじゃないかとおもいます。権威があるというのは、潜在的な加害者性を抱えているということでもあります。小説を書く人間がそれに無自覚であるのは、「ひとが宿しうる悪意」への思考を放棄とさえ感じられるかもしれない。

しかしながら、読者が表面的に抱く嫌悪感がそのまま「悪意」としてあるとも限りません。他者の善意によって苦しみながら生きなければならないこともあるように、1+1=2という単純な計算が単純に成り立ってくれるとは限らないことを想定して、作品中に起こることをあらゆる視点から見つめて実作を行なってほしいなとおもいました。

たとえば、フィリップ・ロス『ダイング・アニマル』は同作と同じように文学部教授が学生の女の子をはべらせるお話で、放蕩三昧の生活を選んだ教授の視点から物語が語られます。欲望への飽くなき執着は他人からみれば滑稽で虚無的なものですが、それでも当人からすればひとつの闘争であり、実存をかけたものにもなりうる。本作とは真逆の作品ともいえます。

岩槻教授も文学者であるのですが、主人公視点から紹介されるかれの作品は「実体験を交えた妄想小説」という、おおよそ最悪にちかい陳腐で醜悪なものとして紹介されています。いくらなんでもそんなもので文学賞をとれるほど世界も腐ってなかろう……という気持ちもあるのですが、女性一人称の恋愛小説でほとんどが主観で処理されるこの小説において、ゆいいつ強い客観として存在できたのは批評だったのではないかとおもいます。鴎外についてのキリさんの卒論にしろ、教授の作品にしろ、「わたし」がそれらと積極的かつ厳密に対峙することで、この作品にひそむより高次元の善悪を、おそらくは善悪とさえいえない混ざり合ったものとして描出できたのではないかとおもいます。

そういうことを「わたし」が作中でしてこなかったのは、「だから俺、女の子の姿で女の子を愛することが究極の理想なわけ」と告白したキリさんに対して「異性とは思えない」や「人間として好き」といってしまえるような他者への無関心さからくるものとぼくは読みました。

だからといって「もっと他人に興味を持ちましょう!」みたいなことをいうつもりは毛頭ありません。ただ、この小説で起こっていることのドロドロさにくらべ、この小説があっさりしているのは「主人公の他者への無関心さ」に由来しているようにおもわれたのです。教授を「悪者」として読みやすいこと、キリさんが遠い世界の人間に見えてしまうことには、根源的におなじ問題から生じたとぼくは考えました。表面上の問題や理解しやすい感情から離れた場所で、この小説はなにか別の大きなものを宿しているようにおもえました。

【23作目】Beast-Journey(麦原遼)/評:「まっとうさ」と「奇抜さ」

掲載:非公開

ゲンロンSF創作講座の実作をちょくちょく読んでいるのですが、「まっとうに奇抜な小説」という印象をよく受けます。さすがにぜんぶを精読しているわけではないので軽率なことは言えないのですが、とくに「目立っているひと」の作品からはこうした傾向を感じていました。あくまで良くも悪くもという話です。

たとえば「天駆せよ、法勝寺」や「ラゴス生体都市」を読むと、アイデアがぶっ飛んでいながら、SFとしての王道的な筋書きを辿っているところに力量を感じます。しかしながら、その破綻のなさゆえにこうしたイメージが機械的に作れてしまうだろうなということに、ぼくはすこし心配なところがあります。

たとえばSFを生み出すなんらかの関数があるとして、上述の作品群はどうもその関数にモチーフを挿入することで生み出されているようにも読めなくない。あくまでもぼく個人の感想ですが、創作において、その関数じたいをつくるような手つきがあまり感じられない…というモヤモヤしたものが残ります。「読んだこともない小説にも関わらず、新しいとはおもえない」という感じでしょうか。

わりとそのモヤモヤを抱えていたときに「逆数宇宙」を読ませてもらったのですが、そのとき感じたのは、この作者は上述のような流れにちょっと引っ張られているのではないか、ということでした。

世界そのものの構造へと向かう想像力から生み出されたこの小説が壮大なスケールと宇宙観をもった「SFらしい筋書き」を持つことはもちろん必然だとおもう反面、宇宙SFらしく作品を彩る固有のガジェットが細々と散らかってしまっていた印象を受けました。無論、そうした固有のガジェットを作り出すことはSF創作の醍醐味ではあります。

法勝寺やラゴスといった作品では細部のガジェットをユーモアとして回収できる「バカSF」的な強みがあったのに対し、アカデミズムの潮流にあった「逆数宇宙」では「まっとうであるほど損をする」ような感じになっていたかもしれません。宇宙と逆数宇宙のあいだに存在する保存則に集中することで、もっとかんたんに書けたのではないか…とおもいはしたものの、これほどに緻密に設計されたSFはなかなか読めるものではなく、非常におもしろく読ませていただきました。

前置きが長くなったのですが、「Beast-Journey」について。

これはゲンロンSF講座のホームページにあるものも含め、麦原さんの作品のなかでいちばん好きだとかんじました。その理由は「ちゃんとしてない」からです。描写からは厳密性が捨象され、怪獣の存在や人間以外に子を孕ませるといった作中の事実だけが淡々と叙述されるこの小説からは、原始的ともいえる想像力が色濃く現れています。

強いて言うなら大前粟生に似ている印象も受けたのですが、論理的な厳密性さが鳴りを潜めたことにより、いままでからはあまり感じなかった詩情が作品の表に現れていたようにおもいます。ただ、作品の前半はおもしろいイメージがどんどん出てきたのに対し、後半に行くにつれてあらたなイメージが生まれてこなかったという不満がありました。前半で現れたイメージの惰性でそのまま最後まで走ってしまった、というかんじで、ラスト付近にもうひとつ、物語を破綻させてでも大きなイメージがあればよかったとかんじました。

もちろん、「麦原作品に厳密性は不要だ」というわけでもありません。数学や物理に関するハードSF的な記述はまちがいなく麦原作品の強みであるのですが、「ちゃんとしたSF作品」を目指したような科学の説明をすることで本来麦原さんが持ち合わせている詩情がひょっとしたら損なわれているかもしれない。

ぼく自身としては、そもそも科学技術を説明するためのことばは、小説を離れてもきちんとそれ固有の詩情を宿しているという感覚をもっています。そしてイーガンの「ディアスポラ」などを読んでみると、科学そのものが持つ詩情を科学を語ることで表出させることに成功しています。

時に物語の整合性を強く歪めてしまってでも、純粋に科学を科学のことばで語っても良いのではないか、とぼくは麦原さんのSFを読んでおもいます。そうすることによって「まっとう」でも「奇抜」でもない、しかし「新しい」小説が書けるのかもしれないな…ということを考えました。

【24作目】ジュヴナイル(飛浩隆)/評:選び取るのか、切り開くのか

失礼ながら前置きとして、他の作家さんの話をさせて頂くと、まず想起したのは柴崎友香と田中慎弥のお話でした。柴崎友香は『わたしがいなかった街で』たしか、フィリップ・K・ディックの作品を受けての世界観の言及をおこなっていて、「すこし先の未来はまだ空白で、スーパーマリオみたいなおっさんがせっせと作っている」ということを書いていたように記憶しています。対して田中慎弥は(こちらもあやふやな記憶ではあるのですが)情熱大陸で、「物語は最初からあるべきかたちで存在していて、じぶんはそれを探し出すように小説を書いている」という話をされていました。

この両者は相反する概念にも見えます。しかし、小説の自由さ、ならびに小説の想像力の特殊さは、そうしたものが両立することさえ可能であることも射程に入っていることで担保されているとぼくは感じていて、『ジュヴナイル』はこのふたつの想像力を駆使して書かれた短編小説だとかんじました。

先のふたつの小説観について、とりわけSFという分野は具体的なアプローチが可能なポテンシャルを持っています。田中慎弥的な「選び取る」という世界観を小説にしたのが「すべての本は可能な文字列のなかに含まれる」とはじめられた円城塔『Self-Reference Engine』や、選ばれなかった物語へのまなざしにより生まれる多数の世界との相互作用を駆動力とした樋口恭介『構造素子』をはじめとする「平行世界とメタフィクションが分離不能なものとして扱われた作品」として実作に還元されています。

また、柴崎友香的な「文章を書くことが続く世界を切り開く」ような態度は、デビュー当初から言語のいびつさを駆動力とした多和田葉子、酉島伝法、そして以前TwitterでRTしていただいた山本浩貴『Puffer Train』が挙げられます。特に山本は、多世界解釈を前提としながら、1文を書くことによりこれから書かれる文章だけでなく、それまでに書いてきた文章さえも書き換えてしまうようなことを試みています(『零號琴』が未読で申し訳ないです)。

SFの新人賞の募集要項で「広義のSF」という文言をたびたび見かけるのですが、現時点でのぼくは、世界観のありよう、ならびに小説そのものが書かれて、読まれるということが「自然科学的現象」であるという態度をとることでそれが満たされるのではないかと考えています。「SFとはこういうもの」という断定は極めて危険である一方、表面的にサイエンスやエンジニアリングを扱ったりすることだけがSFではない、いま目の前に小説があり、未だ書かれていない小説、書かれたけれど忘れ去られてしまった小説があるという現象に、自然科学たるワンダーがあれば、それをSFと呼んでもいいのではないか、と。

『ジュヴナイル』の美徳は、そのワンダーが「メタフィクショナルな技巧」と「いま小説を書いているわたし」の狭間に見いだせることだと読みました。ことばが持つ想像力が現実を塗り替えるという現象が認識的事実として提示され、まるで夢のような、もしかしたら現実ではなかったかもしれない出来事が「いま小説を書いているわたし」の原体験として揺るぎないものとして書かれていたことに、大きな感動をおぼえました。

そしてその極めて特殊なリアリティを支えているのが、序盤にあるニワが読みあげることで切り開かれた食事の情景です。短編としていかようにも処理できるこの場面を「現実を圧倒するほどの緊密な描写」という正攻法で高い集中力を持って対峙し、小説全体の重心を大きくずらす効果が得られています。その特殊な重心にこの作品にオリジナルな想像力をもたらし、さまざまに存在する世界や「書く」ことにより切り開かれる世界がわずか26枚の短編に共在させたのは、控えめにいって「圧巻」です。小説が「現象」になる瞬間に立ち会えたよろこびがありました。

そして食事の描写について、ここまで高い密度を持ちながら軽やかささえ感じさせるのは、実作の観点から特筆すべきことです。これは作品構造として「最低限必要なもの」でありのはいわずもがなで、「これくらいできて当然だろう」というような作者の余裕を感じます。精彩な描写は書くことそれ自体が「目的になりすぎる」ことで、作中で悪目立ちしがちな印象があるのですが、ことばによる表現の圧倒を前提とし、問題意識をその先に置いているように感じられる手つきは、そもそもの実作以前の心構えから次元の違いを感じます。多少の好感度を犠牲にすれば、これを題材にぼくを含む若手作家やアマチュアの書き手に「お前ら志が低くない??」と小1時間説教を垂れても構わないだろうとおもいました。

気になったのは、ラストシーンがかなりありふれたものだったという点です。

時が流れ、小説の原体験を懐古するシーンで締められていますが、「現実に拮抗することばの世界」を基礎に書かれたこの作品ではなにを書いてもそれが現実になっただろうとぼくは感じました。そこには可能なさまざまな世界があっただろうとおもうと、しかしなぜ夢から醒めたような、考えられる限りもっとも小規模な世界が選ばれたのだろうかと。

これには原体験をえた少年時代からのとき隔たりであり、もう二度と繰り返せない一度限りだった小説への固有の感動への希求、さみしさが浮かび上がります。さみしさと希求により切り開かれたひとつの世界だと読みつつも、ぼく自身の個人的な感情としては「過ぎ去った原体験のなかで小説を続けることはできないものか」というおもいもありました。

本を読み、小説を書く生活のなかで、なにかを知ることによって得るものもあれば失われるものもある。そういう気配を常々かんじていて、ぼくが読んだものに対してこのような感想を綴るのもそのような感覚の確認でもあります。なにかを知ろうとするたびに失われたものの存在が強調され、月日とともに気がつけば過去を見つめているということも増えたのですが、自身が求める小説の所在を追うことによって、過去や未来のありかたが解体されるようです。繰り返されない過去が最終的に到達すべき未来と等価になるこの小説のラストで、ありふれた世界のなかでどれだけ「ことば」や「物語」を信じられるかが問われているように、ぼくは感じました。

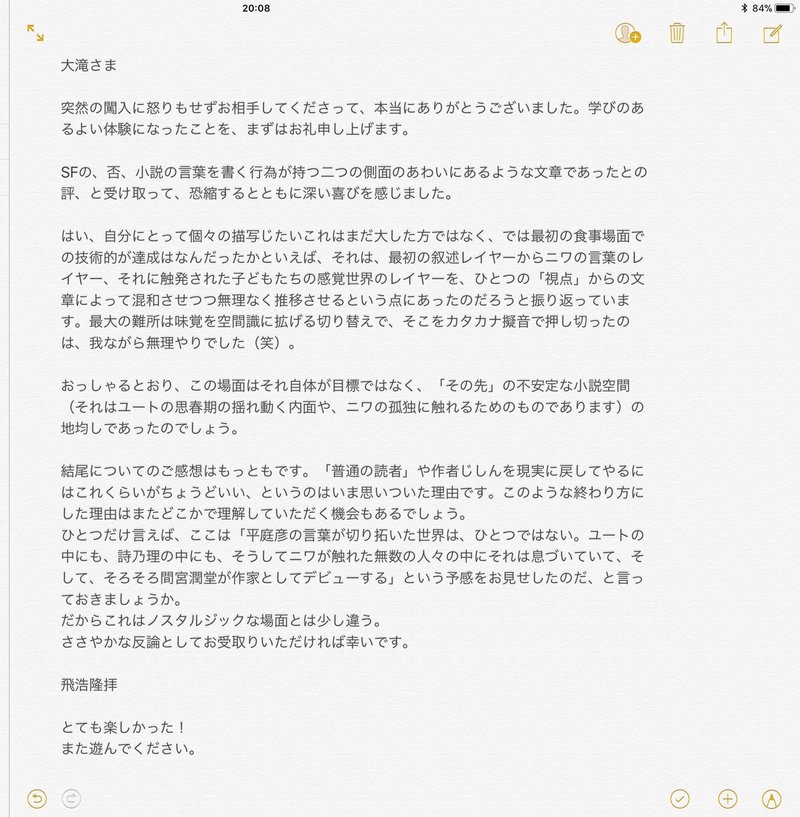

※おまけ

ご本人よりお返事をいただきました。勉強になる内容です。

【25作目】クレーンとその子供(宮元早百合)/評:現実と想像力の関係性

掲載:

とてもおもしろく読みました。ただしかし、読みはじめてかなりはやい段階で町屋良平のつよい影響をかんじたということを最初に言及しておきたいとおもいます。じっさいにどれくらい影響をうけたのか、それともまったく受けていないのか、それはぼくの知るところではありませんし、「似ている」ということがこの小説の評価をさげるものになるともおもいません。しかしこのことについてはこれから小説を書き続けていくうえで、いま、自覚的にご自身で検討しておくべきだろうということをおもいました。

ご作品『クレーンとその子供』は、家の近くの工事現場の情景から生じたイメージから絵画を製作するという枠組みで書かれた小説です。

この企画でももう何度も引用しているためそろそろ言及をやめたいのですが、絵画という「製作的空間」に向かって「おれ」は生活し、想起し、じっさいに手を動かしていきます。この小説のうまさというのは、この絵画のなかに、時間を異にする工事現場の情景、弟の死という時空を隔てた事象がひとつの平面として提示されることで、観念的なキュビズムとして小説世界の構築に成功している点だとおもいました。製作という行為のなかにリアリズムとは相反しない虚構性を見出し、それが東京爆破テロ・バイオテロという暗い想像力の輪郭を浮き上がらせています。

町屋良平との類似点は、装飾的なことばを排除した素朴な叙述を主としてつくられた文体、そしてそのように綴られたテクストによる日常の見間違いから生じた製作的な空間の立ち上げにあるとおもいました。たとえば『1R1分34秒』では、まなざしを向けた人間を別の存在と見間違えることで思考可能な領域を拡張していて、かつそれをボクシングという身体表現として昇華させることで表現を「小説を書く」というテクスト論でない方向で(すくなくとも作中では)実行しています。これは本作とほとんどおなじともいえる構造だと読むこともでき、こうしたアプローチが増えることについて、ぼくは肯定的でありたいとおもっています。それはキャラクターの個性、人間性によらないところで、いわば「ふつうの人間」がオリジナルな表現をおこなっても良いのだということを、ぼくが信じたいからです。

しかしながら、この小説の「オリジナル」についての未熟さを感じたのも事実です。それは東京爆破テロ・バイオテロという大きく暗い想像力と、作者がうまく対峙できていなかったように感じたからでした。このような想像力について、ぼくはまず村上春樹を想起します。かれはおりにふれて小説を「家」にたとえて話をするのですが、家の1階にはエントランスなど多くのひとに開かれ、そこはさまざまなひとが交流する明るい場所が設けられているといいます。そしてその家には地下室があり、そこにはだれの目に触れることなく放置された記憶や感情の残滓ががらくたのように放置されている。陽のあたる1階部分だけで書かれた小説というのは世の中に多く存在しているのだけれども、ほんとうに優れた小説というのは、暗い地下室の、ふかいところへ降りようとしている。

村上春樹はその地下室へ向かうひとつの手段としてメタファを重視しています。

一方でかれはドストエフスキーの『悪霊』を例にして、「悪霊」ということばを言語表現としての比喩的なありかたでなく、現実にたしかに存在するものだと解釈しているとのことです。この態度は舞城王太郎にも見られ、舞城王太郎は「悪い想像力が現実に起こる」というモチーフをなかばオブセッションのように反復しています。想像力そのものについての思考を継続すると、それが現実とどう関わるのか、それがどう現実を侵食しうるのか、そういう問題に遭遇するのかもしれません。そのなることで、想像力の当事者は「わたし」という一人称のみに収まらないものになるのかもしれません。

『クレーンとその子供』は、大きな想像力の種を掘り当てたけれども、その想像力が自己完結してしまったようにおもえたのが惜しいと感じました。絵画のなかにはじぶんだけでない感情や記憶があると確信できるのですが、それが「おれ」の遠く及ばない領域でも存在しているという気配があってしかるべきなのではないか、とぼくは考えます。「おれ」の想像力はほんとうにひとを殺し、街を破壊させてしまいうるのか。それがそのままのかたちでいつも実現されるとは限らないとしても、それと等価な事象がこの世界にあふれているかもしれないというおそろしさ、あるいはそれと対抗するまた別の想像力の存在をどれほど信じられるか、あるいは強く否定できるかが、この作者の作品を誰にも似ていないものへと飛躍させるのではないかとおもいました。

【26作目】ペンギン・ハイウェイ(金村亜久里)/評:「わたし」から離脱する速度

掲載:

※森見登美彦による同名の作品は未読です。

小説で、特に純文学と称される分野においては「この作品には『批評性』があるか」などということがちょくちょくいわれたりするのですが、実作をする人間からしたら『批評性』ということばほど胡散臭いものはないだろうなと日頃からおもっています。『批評性』というのは「論ずるに足るものを対象作品が有しているか」というものになるとおもうのですが、これはいってしまえば「批評しやすいか」ということに同じで、「批評性がある/ない」という話は、端的にいって批評する者がどれだけ手を抜けるかの話でしかない。「論ずるべきもの」を見出す能力こそ感想を批評に変えるものであるとぼくは考えていますが、いかんせん、この「批評性」なる胡散臭い概念をおもうたびに我が身をかえりみざるをえないところがあります。

御作品『ペンギン・ハイウェイ』を拝読し、ぼくが論じたいとおもったのは、「なぜ書き記したのか」ということでした。この小説は最後に記される事件によりおもいだされた記憶を「おれ」が書きとめたものであるとされていますが、それについての是非を考えました。衝動的な動機をもつ文章のわりに無骨さがないところが、かえって気になったのかもしれません。

ぼくがこの小説で優れているとかんじたのは、一人称から描写される情景の離人感でした。バイク乗りの若者のチームに属する主人公の追憶という枠組みがこの小説にあるのですが、バイクで走行するシーンのディテールと、そのさなかに生じる思考の運動がとても有機的に結びついています。「おれ」の意識は思考する「おれ」のみならず、バイク、そして目の前に情景にまで染み込んでいき、まるで道路を駆け抜けるおれ自身の後ろ姿を肉眼でとらえるような感覚をおぼえました。この離人感というか、認識の拡張をもっと活かして欲しいとおもっていたのですが、これを小説の瑕疵としてとらえたのか、「すべてが終わったあとに書いている」という設定がどうしてもエクスキューズに見えてしまうのが惜しいな、と感じました。

もちろんそのような意図のために施された設定なのかは断定などできませんが、「そのように書かれてしまう必然」にとらわれているような気がして、よくある小説っぽくなってしまったのは惜しいなとおもいます。

この小説からぼくは「速度」というものを想起しました。抽象的なイメージのものなのですが、速度という概念から生じる慣性によって特殊な空間が張られているように読みました。疾駆するバイクにまたがる/またがっていた「おれ」に作用する慣性力が、「おれ」の意識を現実や肉体から引き剥がし、身体を現在に残しながらも想起された過去の時間をもういちどやりなおすような、そういう心地がありました。

物質の分離方法に「クロマトグラフィ」というものがあります。かなり大雑把に説明すると、物質それぞれの性質差を気体やら液体やらの輸送速度に差をつけて分離するというものなのですが、この小説にもこんな現象があったんじゃないかなとぼくはおもいます。思い出される事象のそれぞれには固有の性質があって、それはそれぞれに固有の思い出され方をするのでは、と。特に「書く」という自覚的な行為を語り手がおこなっている以上、それは大きいような気がします。気の利いた短編小説としての破綻のなさが、記憶それぞれが持つゴツゴツした手触りをなめらかにしすぎてしまっていて、書き手が抱いている強い衝動にそぐわないとのではないか、と。記憶を走り抜けるバイクの慣性力が、軽いものを吹き飛ばし、重いものをごろりと動かす、多種多様な手触りをぼくはかんじたかったです。

頂いたご支援は、コラムや実作・翻訳の執筆のための書籍費や取材・打ち合わせなどの経費として使わせていただきます。