【本棚のある生活+α】2023年7月に読んで面白かった本と見応えがあった映画

先月から思い立って始めた自主企画?でもないけど、毎週、週末(現状、毎週、土曜日にアップ予定。)にでも、月毎に読破した本と鑑賞してみた映画を備忘録として紹介しています(^^)

月イチペースで、今月、読んでみたい本とかを、先月の内にリストアップして、特に、今月何冊読むとか決めずに、通勤時とか隙間時間等を活用して読んだりしています。

読書を行っていくと、どのような効能が期待できるのでしょうか?

例えば、

長期的視点が養える。

知性的なバックグラウンドを身につけられる。

一流の人たちとの対話ができる。

物事を多面的に見ることが出来るようになる。

自分の知らない世界を知る端緒になる。

アイデアが出てくる。

知識が増える。

メンタルヘルスに役立つ。

語彙が増え、国語力・読解力の向上の一助になる。

人生に潤いが出る。

集中力が鍛えられる。

意味を多元的に捉えていくことができる。

人の思考パターンを吸収できる。

自分に自信がついてくる。

感動のセンサーが発達していく。

センスが良くなってくる。

人に対する想像力が養われる。

想像力が鍛えられる。

などなど、いろんな効能があると思います。

読書により、自分とは違った生き方や境遇の人たちのことを知ることで、心に刺激が与えられたりもします。

読書を通じて、いろいろな考え方を知り、また、世の中のいろいろな事実・現実を知ることによって、自分の心や、精神面での変化も出てきますし、自分の判断に対する自信も、段々とついてきます。

また、読書により、知識が増えていくと、感性のアップにもつながっていくと思います。

読書というのは、一人の個人が勉強したこと、研究したこと、体験したことなど、個人の名前を通して、責任を持った意見としての生きた媒体なわけです。

ここには、歴史の流れや、個人の感情、見解、様々な要素が絡み合っているわけです。

ですから、読書で、いろんなことを疑似体験することは、そこから広がる様々な方向性によって、人間の幅を広げていき、思考能力や、鋭い見解へと繋がっているのだと考えられます。

知性を鍛え上げていくのには、時間がかかります。

10年、20年のスパンで考えていくだけの根性が要されるものなのではないでしょうか。

もちろん、実践して磨いていかないと、そうはなりませんが、読書により、いろいろな面でのセンスが少しずつ身についていくはずです(^^)

ということで、2023年7月に読めた本や観た映画の中から、特に面白かった本(3選)と見応えがあった映画(3本)のご紹介です。

【特に面白かった本3選】

1.「脳の地図を書き換える 神経科学の冒険」デイヴィッド イーグルマン(著)梶山あゆみ(訳)

視覚をつかさどる領域が、他の感覚に乗っ取られるのを防ぐために夢があるという著者の仮説は、とても刺激的です。

「要するに夢というのは、神経の可塑性と地球の自転とのあいだに誕生した奇妙な私生児ではないだろうか」という表現に関しても、なんとも詩的な表現です。

著者は、神経科学者であると同時に、脳と機械をつなぐブレイン・マシン・インターフェースを開発するネオセンソリー社のCEOでもあります。

脳は、どこからどんな情報が入力されても、ただ、その活用法を見出すだけだそうです。

利用できる信号から、何ができるかを判断する汎用の計算装置と言えます。

著者は、これを「ポテトヘッドの進化モデル」と呼んでいました。

じゃがいも形の人形であるポテトヘッドは、好きなように体のパーツを差し込めます。

それと同じように、目や耳、指先といった感覚器官は、プラグ・アンド・プレイの周辺機器にすぎないと述べています。

とすれば、この感覚器官だけに頼らなくてもいいはずです。

例えば、ビデオカメラからのデータを、皮膚の触覚に変換するとどうなるのでしょうか。

同社の製品であるネオセンソリー・ベストは、例えば、音を触覚に変換してくれます。

生まれつき音の聞こえない人が皮膚で聞く方法をマスターしていくことになります。

①脳は自らの配線を変え、果てしない変化と適応を続けるライブワイヤードなシステムであり、感覚器官の活動バランスが崩れると、脳領域は、短時間で乗っ取られる。

②汎用の計算装置である脳は、ある感覚で別の感覚を代行でき、感覚代行の先には、感覚強化、感覚追加の世界が広がっている。

③脳は、義腕のような新しい体でも、巧みに操る方法を学習でき、自分にとって、何が大事かにもとづいて、脳の領土の地図は描かれる。

そんな信じられない瞬間をいくつも目にしてきた著者程、脳の可能性を確信している人間はいないかもしれませんね。

この本を読めば、みなさんも、まだ、未知なことも多い、だからこそ、深くて素敵な脳の世界に対して、自分が持つ素晴らしい能力に魅了されると思います。

【参考記事】

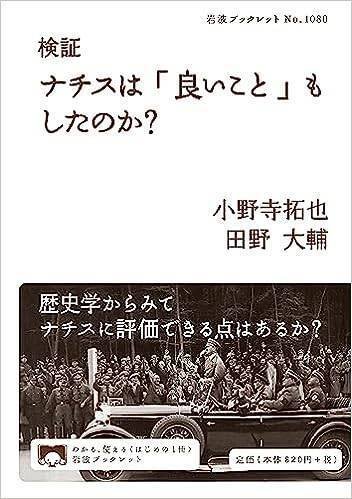

2.「検証 ナチスは「良いこと」もしたのか?」(岩波ブックレット)小野寺拓也/田野大輔(著)

本書は、タイトルのアンチテーゼそのもので、「良いこと」などなにもしていなかったナチスの姿を深堀りするものとなっています。

その具体的なものの一つひとつは、実際に、本書を手に取り、確認してもらった方が早いと思います。

「ナチスは良いこともした」という言説は、国内外で定期的に議論の的になり続けています。

アウトバーンを建設した。

失業率を低下させた。

福祉政策を行った。

功績とされがちな事象をとりあげ、本書においては、ナチズム研究の蓄積をもとに、事実性や文脈を検証しています。

歴史修正主義が影響力を持つなか、多角的な視点で歴史を考察することの大切さを訴えています。

本書の主眼は、どのような事柄に対しても、その背景や文脈を無視して、断片的な情報だけを頼りに論を展開することが、いかに危険であるかに絞られているからです。

正確な知識と研鑽を重ねた真っ当な解釈が、どれほど大切なのか、本書を読めばよく分かると思います。

「良いこと」という倫理的な視点は、十人十色で、それぞれが抱えているものによって、白にも黒にもなります。

その点を、ナチスは、いかに足並み揃えて正当化し、民衆へプロパガンダしたか?

考えるだに、その手法の巧妙さには舌を巻きますが、同時に、その矛先がどこに向かったかと考えれば、歴史を学ぶ意義の大きさは、計り知れないと思います。

そこにつけての真っ当な解釈ですね。

歴史は繰り返すという言葉は、もはや、言い古されて久しいのですが、今なお同じ状況を産み出そうとしている社会は存在しており、日本もまた例外なく、その轍を、再度踏む可能性はゼロではありません。

【参考記事】

3.「プロジェクトのトラブル解決大全 小さな問題から大炎上まで使える「プロの火消し術86」木部智之(著)

この数値が、どれほど正確なのかはともかくとして、「プロジェクトをうまく進めるのは難しい」というのは、共通の認識と言って良いでしょう。

では、プロジェクトの成功のために必要なこととは一体何か。

プラントやシステム開発に限定されないかもしれませんが、それは、次の3つではないかと思います。

1.アウトプットイメージの共有は「理解」を優先。

2.早期の課題洗い出しは、「洗い出し」専門のチームで。

3.進捗チェックは「怒らない」。

プラントやシステム開発のプロジェクトマネージャーは、間違いなく、現代における最も難しい仕事の一つであると個人的に思います。

同開発(ソフトウェア開発含む)は、「まずは現実の問題を解決しなければならない」上に、発注元であるお客様も、その解決方法が曖昧だったりします。

そして、特に、各システムが出来上がらなければ、「自分たちが考えていること」と、「システムが実現できること」の違いを理解できないからです。

したがって、プロジェクトマネージャーは、常に、「増え続ける要求」と、戦い続けなければなりません。

これは、想像以上にしんどい仕事です。

したがって、不確定要素をコントロールする技術をプロジェクトマネージャーは、最初に学ばなければならないことになります。

これは、学校や会社においてすら、なかなかうまく学ぶことの出来ない技術です。

そういった技術をうまく説明してくれる本は、非常に少ないのですが、本書以外に、下に挙げる書籍は、読む価値があると個人的に感じているので、参考までに紹介させて頂きますね。

「人月の神話―狼人間を撃つ銀の弾はない」(フレデリック・P,Jr.ブルックス ピアソン桐原)

「クリティカル・チェーン」(エリヤフ・ゴールドラット ダイヤモンド社)

「曖昧性とのたたかい」(名内泰蔵 翔泳社)

「ピープルウエア 第3版」(トム・デマルコ 日経BP社)

なお、本書は、多くの炎上プロジェクトを解決し、ゴールまでの羅針盤となってきた著者によるトラブルシューティング本です。

プロジェクトマネージャー初心者から、何かとトラブルを抱えがちなチームのリーダーの方は、必見だと思います。

【見応えがあった映画】

1.「帰れない山」

「帰れない山」(新潮クレスト・ブックス)パオロ コニェッティ(著)関口英子(訳)

海外文学がなかなか売れなかった冬の時代。

よい作品をどうしたら読者に届けることができるのかを考え、プランを練り上げて出来た新潮クレスト・ブックスから刊行されていた「帰れない山」を読んでいたので観てみました。

本作は、イタリア文学の最高峰「ストレーガ賞」を受賞し世界39言語に翻訳された、パオロ・コニェッティによる国際的ベストセラー小説「帰れない山」(新潮クレスト・ブックス)の映画化です。

壮麗な北イタリア、モンテ・ローザ山麓の美しい大自然を背景に、二人の青年のかけがえのない友情と、自分の人生と、居場所を求める姿を丁寧に描いた作品であり、その雄大な自然の美しさに、圧倒される体験を味わうだけでも、観る価値があると思います。

しかしながら、自然が、その美しさとは裏腹に、時に、人間にとって過酷であるように、この物語は、家族、友情、自然(人生)についての美しさ(基本に立ち返る)と厳しさ(消えゆく世界)を謳った作品でもあります。

こうした5つのテーマが主題となって、2人の、少年から大人への成長が、イタリアの山村と都会を舞台に描かれています。

映画では、かなり割愛されていましたが、小説では、かなりのページ数をとって、ピエトロの父と母についての記述が見られる。

既に、映画をご覧になった方は、原作を読み、このストーリーの奥深くにある、息子から父へのラブレターという側面を、じっくり味わってみては如何でしょうか。

自分の居場所を求めてさまよう人々を通して、感情的な旅を、観客にもたらす傑作だと思います。

1998年から刊行されている海外文学の作品を紹介するシリーズ「新潮クレスト・ブックス」は、海外文学レーベルの中でも人気が高く、装丁(ブックデザイン)の美しさも魅力です。

そこで、そんな新潮クレスト・ブックスの作品中から、ブックデザインも素敵な作品を、何点か紹介しておきますね(^^)

「秋」(新潮クレスト・ブックス)アリ スミス(著)木原善彦(訳)

「サブリナとコリーナ」(新潮クレスト・ブックス)カリ ファハルド=アンスタイン(著)小竹由美子(訳)

「ある犬の飼い主の一日」(新潮クレスト・ブックス)サンダー・コラールト(著)長山さき(訳)

「フォンターネ 山小屋の生活」(新潮クレスト・ブックス)パオロ・コニェッティ(著)関口英子(訳)

「ペンギンの憂鬱」(新潮クレスト・ブックス)アンドレイ・クルコフ(著)沼野恭子(訳)

「レニーとマーゴで100歳」(新潮クレスト・ブックス)マリアンヌ・クローニン(著)村松潔(訳)

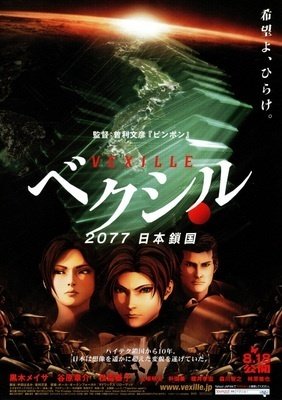

2.「ベクシル 2077日本鎖国」

日本で人気のあるフルCGアニメとしては、以下が上げられます。

「BLAME!」(アニメ映画)

「ファイナルファンタジーVII アドベントチルドレン」OVA)

「アップルシード」(アニメ映画)

「団地ともお」(TVアニメ動画)

「KINGSGLAIVE FINAL FANTASY XV」(アニメ映画)

「宇宙海賊キャプテンハーロック SPACE PIRATE CAPTAIN HARLOCK」(アニメ映画)

「バイオハザード ディジェネレーション」

「バイオハザード ダムネーション」

その中において、古いけど、「ベクシル 2077日本鎖国」も人気のあるフルCGアニメですね。

21世紀、バイオテクノロジーとロボット産業の急速な発展により、人類の寿命は、飛躍的に延び、日本は世界の市場を独占し大きくリードしました。

同時に、様々な危険性も浮かび上がったため、国際連合は、これらの技術に対して、厳格な規制をかけようと動き出します。

しかし、日本は、それに従うことなく、2067年に、ハイテク技術を駆使し鎖国状態に突入。

外国人は、日本に入国できなくなり、その情勢を、外から窺い知ることはできなくなりました。

それから10年後の2077年、アメリカ合衆国の特殊部隊・SWORD所属の女性兵士ベクシルが、日本への潜入を試み成功します。

しかし、目の前に広がったのは、想像を絶する日本の姿でした。

内容は、ネタバレを避けたいので、あまり触れませんが、見所は、やはりファイタースーツを着用してのアクションシーンや終盤のジャグと呼ばれるワーム状のモンスターとのバギーチェイスのシーン。

スピード感抜群だし、仲間が死んだりして、結構、見せ場です。

全体的に、アクションシーンの占める割合が多目で、楽しめると思います。

【参考文献】

「ベクシル2077日本鎖国」におけるCG制作 フルCG映画制作の舞台裏

【参考記事】

【おまけ】

今、気になっているアニメです(^^)

3.「TAR/ター」

まさに天才。

まるで怪物。

ターの指揮も印象的でしたね。

印象的なシーンは、マーラーの交響曲第5番を振る鬼気迫るターを、足元から見上げる角度からとらえた瞬間です。

胸から顎の下、 そして、鷲のように広げた両腕が画面いっぱいに広がり、 力強く指揮棒を振ると、 オーケストラから大音量が流れます。

まさに天才!という迫力が感じられて、威圧感も大きく怪物の様でした。

監督・脚本のトッド・フィールドが、「ケイト・ブランシェットに向けて書いた」と語っているだけあって、現代映画界を代表する俳優であるケイトの完璧を越えた役作りが、この映画を単なるサイコスリラー以上のものに高めていると言えます。

欲望を叶えたいあまり、団員の気持ちを忘れ、 様々な歪みを生む震源地となってしまっているマエストロの姿から、目が離せません。

本来、マエストロは、自らの才能により団員を至福の音楽世界に導くことで、観客を感動の渦に巻き込む名演奏を、実現する存在のはずなのに(^^;

果たして、音楽の女神は、ターに微笑むのでしょうか?

そして、みなさんは、この欲望に、素直な天才指揮者に嫌悪しますか?

共感しますか?

ぜひ観て確かめてみてください(^^)

【参考記事】

【二言三言】

「心理学大図鑑」(Newton 大図鑑シリーズ)横田正夫(監修)

人の顔を記憶する実験で、特徴を、言葉で記憶再生すると、記憶レベルが下がるという報告があります。

言葉を使用せずに、イメージだけをぼんやりと記憶したほうが、人の顔をよく覚えられるというわけです。

同様の現象は、他の実験でも認められ、それらは、下記のような言葉で表せる「言語隠蔽効果」として知られています。

・課題に対して言葉を用いると妨害的影響が生じる

・言葉にするとき捨てている

その要因として、人間の脳は、顔全体を目・鼻・口の位置関係をとらえて覚えますが、言葉に置き換えると、部分間の関連を失い、記憶が歪んでしまうと考えられます。

言葉そのものが、記憶することを邪魔しているとも推察できます。

言葉の豊かさ、という言葉を使うとき、言葉そのものの豊かさよりも、言葉に対して、人間が、働かせる想像力の豊かさを指している場合が多いと思います。

言葉には、それだけ想像の余地があります。

しかし、それは、一方で、アイデアやぼんやりした概念を、言葉に落としこむ時に、多くのものを捨て去っていることを意味しています。

捨てた部分を、人間の想像力で補っています。

しかし、それは、元のアイデアとは残念ながら、別のものかもしれません。

言葉にするときに捨て去る部分に、実は、人間の顔の認識に必要な部分があるのかもしれません。

同じように、アイデアを発想するときに、すべてを言葉にしようとすると、やはり、失うものが多いように思われるため、どうにかして、言葉に頼らずに発想したいものです。

例えば、ブレインストーミングなどでアイデアを検討するとき、言葉ではなく、ポンチ絵を書いて共有するほうが、面白い企画ができあがることがあります。

実際にやってみるとわかりますが、誰かの絵に刺激されて、新たな発想が湧いてきます。

そういった感化の度合いも、言語よりもビジュアルのほうが、優れているように感じています。

言語化をしすぎずに、ビジュアルでアイデアを残したり、伝えたりすることに慣れておくと、より面白い発想が浮かびやすくなると思います。

【補足情報(ネタバレ注意!)】

この映画「TAR/ター」に用いられている演奏シーンの美しさには、ことのほか魅了されます。

ターがベルリン・フィルとリハーサルを行うとされるときの団員への指摘、音楽的な表情付けなどは、実際に、実力のある指揮者が指示しているところを見ているのと、同じレベルと言っていい程です。

極めて優れた音楽的リアリティーを追求した映画ですね(^^♪

その音の迫力、美しさにも驚かされるのですが、実際に、優秀なドレスデン・フィルハーモニー管弦楽団が出演しているんだよね。

ホールもドレスデンにある芸術宮殿ホールが使われています。

このホールは極めて音響が良く、それが、映画に奥行きを与えているそうです。

主に用いられている、マーラーの交響曲第5番がうっとりするように響きます♪

マーラー:交響曲第5番 第1楽章[ #ゴージャス]

マーラー:交響曲第5番 第2楽章[#ゴージャス]

マーラー:交響曲第5番 第3楽章[#カッコイイ]

マーラー:交響曲第5番 第4楽章 アダージェット[ #癒し]

マーラー交響曲:第5番 第5楽章[ #ゴージャス]

もうひとつ主要な曲として用いられているエルガー「チェロ協奏曲」を弾く女性ソリストには、実際に、音楽界で注目されている若いチェリスト、ソフィー・カウアーが起用されており、彼女が、女優としても、また、驚くべき才能を示している点も見どころでしょうか。

エルガー:チェロ協奏曲 第1楽章[#切ない]

エルガー:チェロ協奏曲 第3楽章[#癒し]

また、この映画に登場する音楽は、他にもアマゾンのシピポ族のシャーマンが歌うイカロ「治療歌」や、ジャズのスタンダード・ナンバーなど幅広くて、マーラーは「交響曲は世界のようでなければならない。全てを包含しなくては」と述べたとされていますが、この映画には、様々な音楽が取り込まれていて、音楽的にも、極めて楽しめる映画です。

但し、ターが心理的に追い詰められていくに従って、音が恐怖となり、音楽も、苦痛に満ちたものになっていきます。

愛の表現だったはずのマーラーの交響曲第5番、音楽のミューズによって奏でられるはずのエルガーのチェロ協奏曲。

手中に収めたかに見えた権力と共に、ターの手から音楽がこぼれ落ちていくようです。

【おまけ情報】

「WOKE CAPITALISM 「意識高い系」資本主義が民主主義を滅ぼす」カール・ローズ(著)庭田よう子 (訳)中野剛志(解説)

「NBAと中国の騒動ではっきりしたのは、いざというときには、ウォークな資本家にとって第一の動機は経済であり、政治はそれが経済を支える場合にしか価値がないということだった。」(305頁)

これが著者カール・ローズのウォーク資本主義に対する最終的な評価の言葉です。

同様のことが、ピーター・S・グッドマン「ダボスマン」でも、「ステークホルダー資本主義」の闇について批判されていましたが、グローバル企業と富裕層による民主主義の乗っ取りに他ならない状況です。

「日本の民主主義を今滅亡させつつあるのは新自由主義者たちの「意識低い系」資本主義の方であり、たぶんこちらの方が手際よく日本の民主主義に引導を渡してくれると思う。

むろん、そのことは本書の価値をまったく減ずるものではない。

本書がわれわれに教えてくれる最も貴重な情報は、日本にはウォーク資本主義が出現する歴史的条件が整っていないという事実である。

日本の資本主義はアメリカのビジネス書がもうリーダビリティを失うほどに世界のトレンドから遅れているという事実である。」(内田樹『「意識高い系」資本主義が民主主義を滅ぼす』書評より)

【参考記事】

【リストアップした書籍】

「脳の地図を書き換える 神経科学の冒険」デイヴィッド イーグルマン(著)梶山あゆみ(訳)

「AIとSF」(ハヤカワ文庫JA)日本SF作家クラブ(編)

「検証 ナチスは「良いこと」もしたのか?」(岩波ブックレット)小野寺拓也/田野大輔(著)

「「わかりあえない」を越える―目の前のつながりから、共に未来をつくるコミュニケーション・NVC」マーシャル・B・ローゼンバーグ(著)今井麻希子/鈴木重子/安納献(訳)

「言語の本質 ことばはどう生まれ、進化したか」(中公新書)今井むつみ/秋田喜美(著)

「脳の配線と才能の偏り 個人の潜在能力を掘り起こす」ゲイル・サルツ(著)竹内要江(訳)

「プロジェクトのトラブル解決大全 小さな問題から大炎上まで使える「プロの火消し術86」木部智之(著)

「欲望の見つけ方 お金・恋愛・キャリア」ルーク バージス(著)川添節子(訳)

「絶望名言 文庫版」頭木弘樹/NHK〈ラジオ深夜便〉制作班/根田知世己/川野一宇(著)

「現実とは? 脳と意識とテクノロジーの未来」(ハヤカワ新書)藤井直敬(著)

「プリズン・ブック・クラブ コリンズ・ベイ刑務所読書会の一年」アン ウォームズリー(著)向井和美(訳)

「代替行動の臨床実践ガイド 「ついやってしまう」「やめられない」の〈やり方〉を変えるカウンセリング 」横光健吾/入江智也/田中恒彦 (著, 編集)中島俊/高階光梨/宮崎友里/甲田宗良/中村亨/村瀬華子/瀬在泉/野村和孝/谷口敏淳/牧野みゆき/辻由依/上河邉力/姜静愛(著)

「皮膚、人間のすべてを語る―万能の臓器と巡る10章」モンティ・ライマン(著)塩﨑香織(訳)

「時間の終わりまで 物質、生命、心と進化する宇宙」(ブルーバックス)ブライアン・グリーン(著)青木薫(訳)

「WOKE CAPITALISM 「意識高い系」資本主義が民主主義を滅ぼす」カール・ローズ(著)庭田よう子 (訳)中野剛志(解説)

「文字渦」(新潮文庫)円城塔(著)

「帰還兵はなぜ自殺するのか」(亜紀書房翻訳ノンフィクション・シリーズ)デイヴィッド・フィンケル(著)古屋美登里(訳)

「数学が見つける近道」(新潮クレスト・ブックス)マーカス・デュ・ソートイ(著)冨永星(訳)

「動画の文法 トップ・プロが教える「伝わる動画」の作り方」神井護(著)

「不謹慎な旅 (負の記憶を巡る「ダークツーリズム」)木村聡(著, 写真)

「悪魔はいつもそこに」(新潮文庫)ドナルド・レイ・ポロック(著)熊谷千寿(訳)

【関連記事】

多読・濫読・雑読・精読・積読それとも?

https://note.com/bax36410/n/n17c08f767e73

【本棚のある生活+α】2023年1月に読んで面白かった本と見応えがあった映画

https://note.com/bax36410/n/n076e2800381c

【本棚のある生活+α】2023年2月に読んで面白かった本と見応えがあった映画

https://note.com/bax36410/n/n1e809f8ad981

【本棚のある生活+α】2023年3月に読んで面白かった本と見応えがあった映画

https://note.com/bax36410/n/n5b9792df1aa9

【本棚のある生活+α】2023年4月に読んで面白かった本と見応えがあった映画

https://note.com/bax36410/n/n1255ac2dcf12

【本棚のある生活+α】2023年5月に読んで面白かった本と見応えがあった映画

https://note.com/bax36410/n/n72c887bf894a

【本棚のある生活+α】2023年6月に読んで面白かった本と見応えがあった映画

https://note.com/bax36410/n/n81559c79dd80

【本棚のある生活+α】2023年8月に読んで面白かった本と見応えがあった映画

https://note.com/bax36410/n/nefb833a75642

【本棚のある生活+α】2023年9月に読んで面白かった本と見応えがあった映画

https://note.com/bax36410/n/nf3d7ecad89cc

【本棚のある生活+α】2023年10月に読んで面白かった本と見応えがあった映画

https://note.com/bax36410/n/nea4c59c8cadc

【本棚のある生活+α】2023年11月に読んで面白かった本と見応えがあった映画

https://note.com/bax36410/n/ndb4b28943a59

【本棚のある生活+α】2023年12月に読んで面白かった本と見応えがあった映画

https://note.com/bax36410/n/n3b772659b3e0

【参考記事】

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?