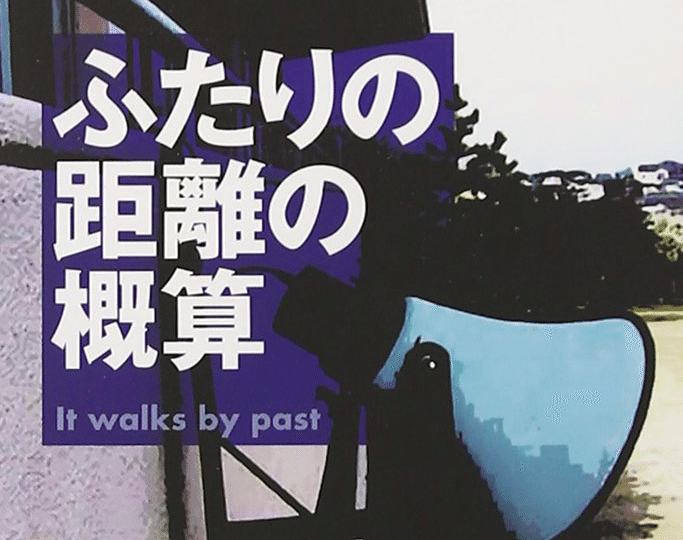

17冊目『ふたりの距離の概算』/米澤穂信

<古典部>シリーズ五作目となる『ふたりの距離の概算』

本書から古典部員──奉太郎・える・里志・摩耶花は進級を果たし、二年生になっている。前四作で彼らの一年間を見守ってきた身としては、一介の読者の癖に四人の伯母か伯父にでもなった気分に陥って「大きくなったねぇ……!!」と感慨深い気持ちになったものです。高二か……子供の成長って早い。

学年が一つ上がった。ということはつまり、下に新たな生徒が入ってくるということ。

当然、奉太郎たちにも後輩が出来た。そして、たった一人だけ古典部に仮入部してくれた一年生が居る。

名前は大日向友子。

四月に行われた新入生勧誘祭の『とある一件』をキッカケに仮入部した大日向と古典部メンバーの仲は良好と言ってよく、決して悪いものではなかった。“新”古典部で奉太郎の誕生日を祝い、大日向の従兄が営む喫茶店のプレオープンにお邪魔したりと、いい感じに交流を重ねて距離を縮めていた五人。

しかし、五月末の長距離マラソン大会『星ヶ谷祭』前日。大日向は突然「古典部には入部しない」宣言をする。

どの部活に入部するか。それは本人の自由である。彼女が古典部に本入部しないからといって、奉太郎たちが何かを言う筋合いが無ければ、引き留める必要性もない。が、大日向が「入部しない」決断を下した理由が千反田えるにある事に、奉太郎は納得出来ずにいた。

「千反田は他人を傷付けるやつじゃない」

何故、大日向は突然心変わりをしたのか。

真の「入部しない」理由は何なのか。

どうしても解せない奉太郎は、マラソンの距離──二十キロメートルを進みながら、時に過去を振り返りつつ、時に他の古典部員と並走して話を聴きつつ、本当の理由を推理してゆく。

読了後に強く感じたのは生意気にも「今回のタイトル、凄く良いなあ」だった。

あんまりにも詳しく語るとネタバレになってしまうので暈かして書くが、本書には物理的・精神的・心理的などの、あらゆる【距離】が絡み合っている。二十キロメートルという限られた距離の中で、各メンバーと合流するべく大凡の位置や速度を計算する奉太郎の行動は如何にも『ふたりの距離の概算』たらしめている。けれど、行動よりも寧ろ人間関係についての『ふたりの距離の概算』の方が、ずっと色濃く魅力的に描かれているのです。

大日向と古典部四人の関係もさることながら、奉太郎とえる、里志と摩耶花の距離もしっかり変化している点に、私は萌えざるを得なかった。

また、副題『It walks by past』がニクい。

由来はジョン・ディクスン・カーの推理小説『It walks by Night(夜を歩く)』で、奉太郎が過去──新入生勧誘祭のあった四十二日前から今日までを振り返る様子からpast(過去)をwalks(歩く)していると言える。が、それだけでなく、物語の核心部分にも掛かってくるので読む際には是非とも頭の片隅にでも留めて貰いたい所存。

というか、今まで敢えてスルーしてしたけども<古典部>シリーズの副題、いちいちニクすぎませんか。

『氷菓』はジョセフィン・ティの『The Daughter of Time(時の娘)』から『The niece of time(時の姪)』=三十三年前の出来事の関係者である生徒の姪が千反田える。

『愚者のエンドロール』はアガサ・クリスティの『Why Didn't They Ask Evans ?(なぜ彼らはエヴァンに尋ねなかったのか?)』から『Why didn't she ask EBA ?(なぜ彼女は江波に尋ねなかったのか?)』=本文中のえるの台詞でもあり、奉太郎の考察でもあり、物語そのものに対する問いでもある。

『クドリャフカの順番』の『Welcome to KANYA FESTA !(カンヤ祭にようこそ!)』に由来はないけれど、神山高校の生徒・教師及び関係者全員の純粋な叫びでありながら、「カンヤ祭」の仄暗い由来を知っている古典部員と一部の人々は必要以上に使用しない略称が含まれている故に恐らく絶対に言わないだろう歓迎の言葉。

『遠まわりする雛』はアガサ・クリスティの『Elephant Can Remember(象は忘れない)』から『Little birds can remember(雛たちは忘れない)』=タイトルに及び表題作に“雛”と付いているけれど、副題の“雛たち”は奉太郎たちを示しており、収められた七篇は忘れられない、或いは忘れられそうにない思い出ばかりである。

加えて、約一年間もの遠まわりを経てえるに対する恋心(と言っても過言ではない心境の変化)を自覚した奉太郎にとっては、殊更忘れられない春の「生き雛まつり」になっただろうことは想像に難くない。

こうやって振り返ってみると、本書では誰も──好奇心の権化でさえも──「大日向友子が入部を辞めた理由が気になります!」なんて言っていない(筈)。なのに、奉太郎は自ら『大日向友子が入部しない宣言をした真の理由』を探そうとしている。

ただダラダラと走るには、二十キロメートルは長すぎる。だったら、何か考えながら走ろう。奉太郎にとって『大日向友子が入部しない宣言をした真の理由』探しは、暇つぶしみたいなものかもしれない。

けれど、やらなくてもいいことならやらない“省エネ”主義者・折木奉太郎の一年間を見守ってきた身としては、一介の読者の癖に伯母か伯父にでもなった気分に陥って「成長したねぇ……!! 恋心がなせる技かな……!?」と深読みしたくなってしまうのです。

(了)

ここまで読んでもらえて嬉しいです。ありがとうございます。 頂いたサポートはnoteでの活動と書籍代に使わせて頂きます。購入した書籍の感想文はnote内で公開致します。