暮れゆく秋空、妻の浮気と自立

「旦那には頼りたくないんだよね」

台風が通り過ぎたばかりの空は、雲ひとつなくどこまでも広がっていた。

涼しげな秋の風が吹き、彼女の髪をなびかせる。

彼女は顔にかかりそうになる髪を振り払い、ぼくを見つめ、静かにそう言った。

静かな言葉の流れのなかに、彼女の揺れる気持ちと強い意志の力を感じた。

彼女の金色のピアスがかすかに風に揺れる。

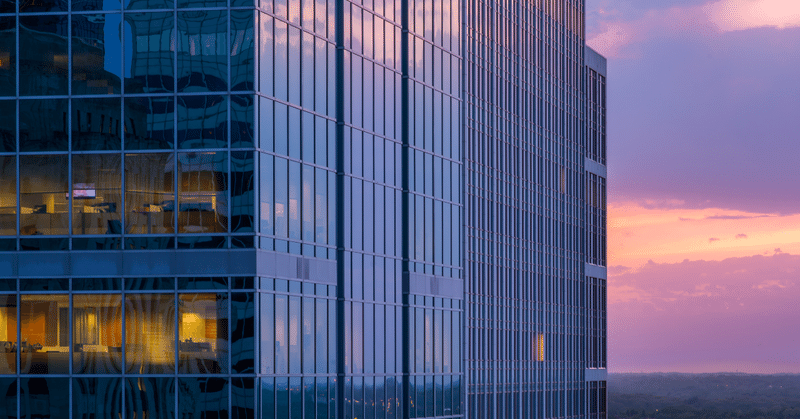

彼女から目を逸らし、空の向こうに目をやると、日没の訪れを知らせるかのように、薄紫とピンクが入り混ざった空が少しづつぼくらに迫っていた。

ぼくらはオフィス屋上の広場に出ていた。

お昼時は休憩する人で賑わうここも、就業時間を過ぎた今は静かだ。

デスクワークで疲れたぼくらは、仕事の打ち合わせという名目で、帰り支度をしつつホットコーヒーを片手に屋上に出ていた。

彼女には子どもがひとりいて、今は小学校6年生だ。同じ年頃の子どもを持つぼくらは仕事の合間にしょっちゅう育児の相談をし合っていた。

子どもが学校でいじめにあっているとか、逆にいじめていて困ってるとか、夏休みの間は子どもをどこに預けるかとか。もう要らなくなった子ども服をお互いに譲り合ったりとか。

そんなことを繰り返すうちに、いつだったか彼女は誰にも言えなかったという秘密を教えてくれた。

「あたし、社内に彼氏がいるんだよね」

ひとりめの彼氏は彼の転職と同時に自然消滅し、いまは5階フロアのマーケティング部に務めるふたり目の彼氏と、彼女は付き合っている。

もう3年は経つはずだ。おそらく、この会社でそのことを知っているのはぼくだけだと思う。

「誰にも言ったことがないんだけど」と、彼女は恥ずかしそうに言っていた。

それからぼくは、彼女と顔を合わせれば彼女の浮気の話を聞くようになった。今日もそうだ。

旦那と浮気相手の愚痴を同時にこぼせる相手はぼくしかいないそうだ。

薄紫色に染まる空を見つめながら、彼女はゆっくりとコーヒーを口に含んだ。

ついこないだ管理職に昇進し、給料が大きく増えた彼女は、この会社の同年代の男性より稼ぐようになった。

子どもたちが大きくなったので時短勤務からフルタイムに切り替え、リモートワークが増えたおかげで育児もしやすくなったと言っていた。

それに彼女の子どもは来年には中学生になる。もう小さな子どもではなくなっていた。

「子どもが生まれたばかりの頃はさ、あたしも仕事に復帰できなくて夫の収入に頼っていたけど、今はそうじゃないんだよね」

「気がつけば子どもひとりくらい養えるようになってたんだ。出産の時に会社を辞めなくてほんとに良かったよ」

彼女はそう言うと、ぼくを見て笑った。

「夫に頼りたくないというより、頼る必要がなくなったということ?」

どう答えたらいいかわからなかったぼくは、彼女にそうたずねた。

彼女は首をかすかにかしげ、少し考えてからこう言った。

「うん……。どうなんだろうね。”頼る必要がなくなった”というのは、頼りたいという意志がある前提の話なんだろうけど、そもそも頼りたいという気持ちが、今のあたしにはないんだよね」

「頼りたいと思っていた時期は、とうに過ぎたってこと?」

「それもあるけど、うーん……。いままで旦那には苦労させられてきたから、”頼る”という考えがしゃくなんだよね」

「この人がいなくても生活できるようになろうって、思ってきたからさ。あの子が1歳くらいのときから」

それが、仕事を続ける唯一のモチベーションだったのかもしれない。

濃く深い紫色へと染まっていく空を見つめ、彼女は静かにそう言った。

暮れゆく秋空の下には無数のオフィスビルが立ち並んでいた。窓の向こうにも、見下ろした道路にも、たくさんの働く人々がいた。

彼女は空になった紙コップをゴミ箱に入れると、「じゃ、またね」と小さな笑みを浮かべ、エレベーターに乗り、下へと降りて行った。

夕暮れの薄暗闇のなか、彼女が乗ったエレベーターの数字ランプが光っている。

屋上のベンチに座ったぼくは、ぼんやりと光るそのランプを見つめていた。

Rから徐々にランプは下がり、5階でランプが止まった。しばらくランプが光ったあと、スッとその数字は暗闇のなかに消えていった。

暗闇に消えたランプの残像が、しばらくのあいだ消えなかった。

※この話はフィクション(実験小説)です。実在の人物や団体などとは関係ありません。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?