売れる商品にするための3つのポイントと、売れやすい商品にするための1つのカギ

儲かる仕組みを作るためには顧客生涯価値(LTV)と顧客獲得コストの両方のバランスを考える必要があると以前書きました。

では、「儲かる」とはどういうことでしょうか?

「大きな売上」と「小さな費用」が「たくさん」そして「長く」続いていくことだとすると、こんなことが言えると思います。

「大きな売上」は顧客生涯価値を高めることで、「小さな費用」は顧客獲得コストを下げることで手に入れられます。

あとは、これらの要素を「たくさん」そして「長く」続けていくことが必要だとすれば、これこそがマーケティング。

「売れる商品」にすること、そしてそれを「売れやすい商品」にすることです。

今回は、あなたの商品やサービスを、どのように「売れる商品」にしていくか、どうやって「売れやすい商品」にするのかと言うことをご説明していきます。

上りのエスカレーターか、下りのエスカレーターか?

まずマーケティングを考えるうえで、とてもわかりやすい例えをご紹介しましょう。

経営コンサルタントの神田昌典さんの本「60分間・企業ダントツ化プロジェクト 顧客感情をベースにした戦略構築法」を引用します。

あなたは下記の2つのエレベーターどちらに乗りたいですか?上りのエスカレーターに乗る人は、顧客が商品を求めて向こうからくる。あまり努力をしなくても顧客数が増え、またリピート購買も多い。

逆に、下りのエスカレーターに乗る人は、こちらから売り込みに行く。一生懸命努力しても顧客がどんどん減っていく。一度売ってしまうと、後が続かない。

「売れる商品」にするための3つのポイント

売れる商品・サービスになるための3つのポイントをご紹介しましょう。

①必要性が高く、欲求をくすぐる商品であること

②商品コンセプトが伝わっていること

③広がりを持つ商品であること

これらを順番に説明していきます。

これら3つのポイントについて、これからご紹介する図の右上に〇がつくようになれば、あなたの商品・サービスは「売れる」ようになります。

必要性が高く、欲求をくすぐる商品か?

まず1つめの「必要性が高く、欲求をくすぐる商品(サービス)であること」を説明します。

これらを良く「ニーズ」と「ウォンツ」と表現します。

ニーズとは

ニーズというのは必要性。「○○しなければならない」と感じる場合にはニーズがあると考えられます。(例:携帯電話はないと不便)

ニーズが高い代表例としては、生活必需品であったり、サービス(医療、介護、保険など)はこちらが高いものが多いと感じます。

ウォンツとは

一方ウォンツは欲求。「○○したい」と感じればウォンツがある。(例:iPhoneが欲しい)

こちらは趣向品が多い。

車やタバコ、化粧品など。サービスとしては課題解決型のBtoBサービスなどが想定されます。

この両方が高い商品(図の右上)はよく売れる商品です。(携帯電話は生活必需品であり、その中でもファンが多いiPhoneがバカ売れするのは、ニーズをウォンツともに高いから)

とすると、片方が高い商品は残り片方をどのように高めていくかにより、さらに売れるようになります。

最後に、これらのうちどちらの方が売れやすいかと言えば、ニーズが高い方がやはり売れやすい。

人は必要性にかられないとなかなか動きづらいものです。

ベースとして大事なのはニーズであり、次のステップとして爆発的な売れ方をさせるためにはウォンツが必要となるというイメージでしょうか。

商品コンセプトが伝わっているか?

ニーズとウォンツが高くても、その商品内容が伝わらなければその商品は売れません。

あなたの商品・サービスを「直感的に理解できるか?」という視点と「使いこなせる自信があるか?」という視点の2つの軸で見てみましょう。

直感的に理解できるか

実は、実際に売れない商品の原因の第一位が商品が伝わっていないことによるものです。

その商品やサービスの提供者は、その商品やサービスのことを誰よりも深く愛し深く理解しているために、こう勘違いするのです。

「こんなに素晴らしい商品なのだから誰でも理解してもらえる」

これが一番の間違えなのです。

残念ながら、あなたの商品やサービスに誰も興味など持っていません。

あなたがその商品を本当に売りたいのであれば、その商品・サービスの魅力を直感的に理解できるレベルまで簡単に表現できるようにしなくてはなりません。

使いこなせる自信があるか

そしてさらに、お客様がその商品・サービスを使いこなせるレベルまで簡潔に設計しなくてはならない。

こだわればこだわるほど、その商品やサービスは複雑になり、あなた以外には理解できない芸術品が完成してしまう。

人は「自分が利用していることを想像できる」モノしか購入しないのです。

そのためには、あなたの商品・サービスをお客様が使いこなせるレベルまでシンプルに設計することが重要です。

ここを理解できない限り、あなたの商品・サービスは永遠に売れません。

広がりを持つ商品か?

その商品・サービスはリピートしてもらえるものであって、お客様が他の方に紹介してもらえるようなものになっていますか?

これを垂直展開と水平展開と言います。

垂直展開

垂直展開とは、お客様が自分の消費活動の中で、あなたの商品をどれだけ使う余地があるかということです。

どの程度リピートしてもらえるか?ということにつながります。

せっかく一度購入してもらっても、次に続かない商品であると、また新規のお客様を探していかなくてはならない。

新規顧客を獲得するのは既存客にリピートをもらうより5倍コストがかかると言われています。

それほど一度あなたの商品を好いてくれた既存客に再度利用してもらったり、アップセルやクロスセルで購入してもらうことの重要性は高いのです。

水平展開

次に水平展開とは、お客様の周りの人をどれだけ巻き込むことができるか。

どれだけあなたの商品を紹介してくれるか?ということです。

こちらも同じで、全くの新規顧客を0から暖めていくコストと、あなたの商品を気に入ってくれているお客様から紹介してもらってつながる新規顧客のコストの違いは明確です。

このように水平展開、垂直展開が双方に可能な商品であれば、一度お客様を獲得できれば、売れば売るほど楽になる展開となり有利になります。

売れやすい商品にするための1つのカギ

次に、あなたの商品・サービスの見込客を特定する難易度が高いのか低いのか確認してみましょう。

下図の右上に〇がつくような商品・サービスが見込客の特定難易度が低くなり、顧客獲得コストが低くなりやすくなります。

例えば、お米、五月人形、墓石の3つで考えてみます。

購買頻度

購買頻度が高い、つまり良く買われる商品の方が見込み客を見つけられる確率は高まります。

・お米:3カ月に1回は購入すると考えられるから、購買頻度が高い。

・五月人形:購買頻度は人生に1回しかないから、年中通してお客様にアプローチすると、とてつもなく獲得コストが高くなってしまう。

・墓石:購買頻度は人生に1回しかないから、年中通してお客様にアプローチすると、とてつもなく獲得コストが高くなってしまう。

購買タイミングの把握のしやすさ

顧客がいつその商品を利用するのかわかりやすい商品なのかどうかにもよって、顧客にアプローチするためのコストが異なります。購買タイミングが把握しやすい方が顧客獲得コストは安くなります。

・お米:定期的に購入されるため、購買タイミングは把握しやすい。

・五月人形:購買タイミングは極めて把握しやすい。5月の端午の節句前に集中してお客様にアプローチすることが可能。

・墓石:購買タイミングも把握しにくい。そのためどうしても顧客獲得コストが高くなるため、価格帯が必然的に高くなっていく。

このように、商品の特性から購買頻度、購買タイミングの把握のしやすさを分析していくと、顧客獲得コストが高くなる商品か低くできる商品かを判定できます。

その上で、いかに顧客獲得コストを下げていけるかを検討いくことにつなげていきます。

この内容について、さらに詳細に知りたい方はこちらにて資料をダウンロードできます。

経営お役立ちコンテンツ「となりのブレイン」

いかがでしたでしょうか?

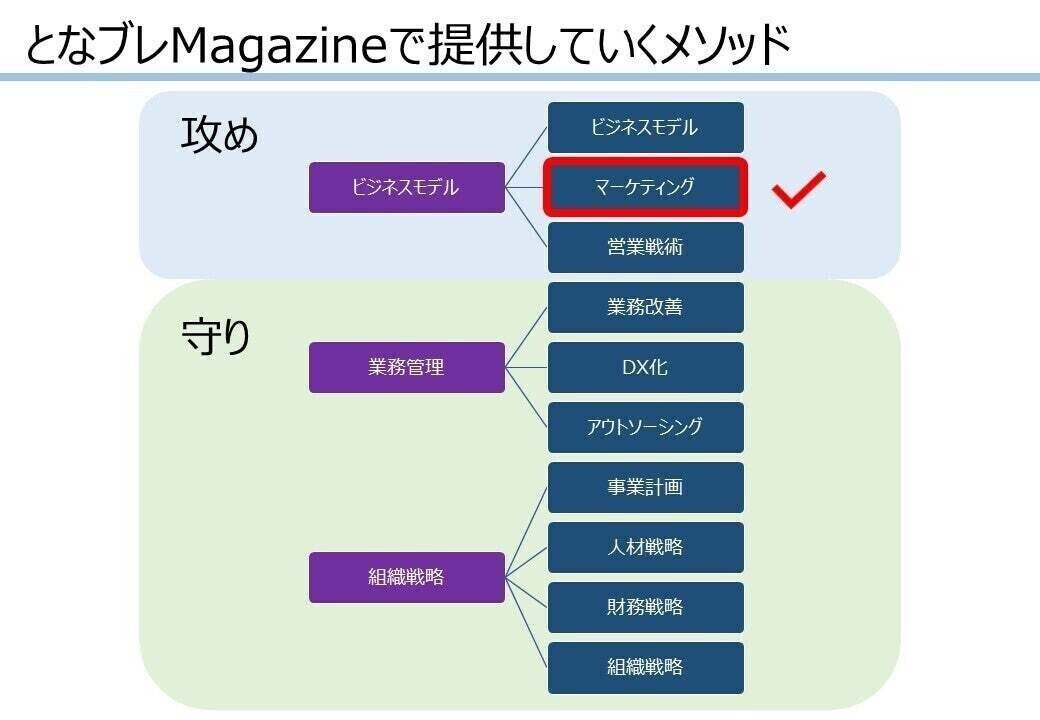

となりのブレインでは、中小企業の事業を飛躍させる仕組みづくりに特化したメソッドを体系的に無料公開しております。

今回は、事業の飛躍に必要な3つの要素のうち、ビジネスモデルの中からマーケティングについてお話ししました。

また、弊社でも、マーケティング構築支援も承っております。

ご相談等あればご遠慮なくご連絡ください。

今後も色々な角度から事業を飛躍させる仕組みについてお話していきますので、よろしけばフォローをお願いします!

下記コンテンツでも事業を飛躍させる仕組みについて公開しています!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?