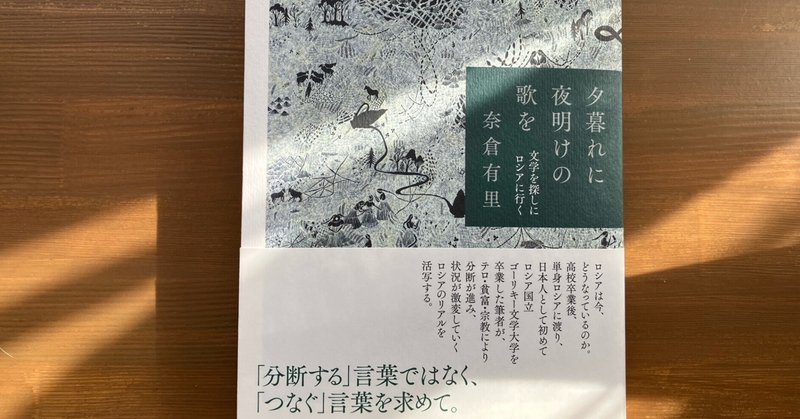

【推し本】夕暮れに夜明けの歌を/文学を探しにロシアに行った著者が魅力的

いろいろな作家の本を読むが、こんな文章を書けるといいなと思う人にまた出逢った。

奈倉有里さんのエッセイ集「夕暮れに夜明けの歌を」は、そのユーモアあるエピソードも、飾らない文体も、滑らかなのに押し付け感がない表現も、そして何より文学論で鍛えられた考察や構成も素晴らしい。

敢えて言うなら、須賀敦子が好きな人は好きだと思う。

ユリ、という名前は、ロシア語ではユーリィとよくある男性の名前に似ていて、そんなことを思っての名づけかどうかはわからないが、奈倉家では代々言語にゆかりがあるようだ。戦後すぐ亡くなったという曾祖父はその時代には珍しく留学経験もあり翻訳もしていたそうで、お母さんもかなり独特だ。ドイツ語をやっていたかと思えば、ある時からはスペイン語を学び始めたお母さん。家じゅうの家電にマジックでスペイン語を書いて覚えるというダイナミックな家庭で、奈倉有里さんは自分も何か言語を、としかし母親とは違うロシア語を選び、ラジオ講座で独学を始める。

ちなみに、「同志少女よ、敵を撃て」で本屋大賞を受賞した逢坂冬馬さんは奈倉有里さんの弟(!)で、スペイン語を家電に書きなぐるお母さんと、さらにロシア語も書きなぐるお姉さんの間で、まだ中学生くらいの冬馬さんがいたかと思うとほほえましい。

ついにロシアへの留学がかない、最初のペテルブルグ大学でのエレーナ先生との出会い、言葉の魔法をかけられた瞬間、ロシア国立ゴーリキー文学大学での生活、ロシアだけでなく世界各地から集まったクラスメートたちとの交流、飲んだくれアントーノフ先生の衝撃的な授業、ひたすら修行僧のように文学を読み学んだ日々、、、。

そう、2000年代といえども洗濯機すらない寮生活で、大した贅沢もできず、大きな辞書に埋もれる姿はまさに修行僧のようなのだ。

そこがまた須賀敦子を想起させる点でもある。

恋心の育ち方、という章の次の下りはなんとも素敵だ。

それにしても、年ごろの本好きの学生が学年じゅうで同時に同じ本を読むと、集団でその世界に浸っているかのような、かなり独特の雰囲気が生まれる。一年次は中世から十八世紀までを体感しているようで、学生たちは写本をうつす修道士のような顔つきで生活している。ところが二年次になるとロシア文学史は十九世紀に入り、(略)恋だの愛だのいう小説を大量に読まされる。すると半年後にはあっちでもこっちでも恋人同士が誕生していて、なかなか壮観だ。

人が恋をするのは、恋愛小説を読んだからなのだ。

普段は酔っぱらってふらふらなのに、授業になると俄然明晰に話し出すアントーノフ先生の文体論を、文字通り一言一句漏らさずノートで再現しようとする。(留学数年でできる技なのだろうかと驚愕だ。)

脱線するが、それで思い出したのは、ロシア語通訳者だった米原真理さんが何かのエッセイで書いていたが、彼女が小中学時代を過ごしたチェコのソビエト学校では、教師はソ連本国から派遣され、カリキュラムもしっかりしており、文学などもかなり高度な内容をやっていたようだ。教師は不倫してたり、いわゆる日本で求められる教師像とは違う人もいて、それでも教師の仕事としてはばっちりやるのである。

ロシア文学というのは型というのか、フォーマットが骨太で、それが小学生からでもしっかりカリキュラムが確立されているのだろう。

さて、著者が留学中からすでにロシア国内は体制による言論の画一化が進みつつあったが、一方でもともと兄弟のような関係のロシアとウクライナで、それぞれの言語が分断していく。言語の分断は両言語の話者を故意に対立させる暴挙だと嘆く。

この本が出版されたのは2021年なので、2022年のロシアのウクライナ侵攻の前である。しかし2014年のロシアによるクリミア侵攻やウクライナ東部地域での紛争に関して、ロシア生まれウクライナ育ちのアンドレイ・クルコフの「灰色のみつばち」という作品からの考察はとても考えさせられる。ぜひ本書を読みたい。

2022年のロシアのウクライナ侵攻後の奈倉有里さんの「無数の橋をかけなおす」の寄稿もぜひ一読いただきたきたい。アンドレイ・クルコフが「ロシアに対する文化制裁」に賛同したことに「何かの間違いであってほしい」と吐露している。

また、アレクシェーヴィチについての評も彼女ならではの視点で語られている。

逢坂冬馬さんの「同志少女よ、敵を撃て」についてはこちら↑もぜひ!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?