流体力学から気体と液体の流れを学ぶ

機械工学系の大学(学部)に進学すると必ず通ることになる、通称「4力学」について。機械力学・熱力学・流体力学・材料力学の4科目を指します。

前回はその4力学から「機械力学」について紹介しました。物体の剛体運動(振動の現象)について、理論的にまとめられた科目です。

今回は「流体力学」について紹介します。流体力学とは流体(水や空気などの液体や気体の総称)の流れや、流体の中に置かれた物体にかかる力を、理論的に考察する学問です。

身の回りに様々と存在する流体。それぞれの特性を理解した上で物理現象を見てみると、非常に面白いことが分かります。

流体力学の全体像

流体とは「水や空気などの液体の総称」と説明しましたが、これでは説明としては抽象的ですので、流体の種類について話をしていきます。

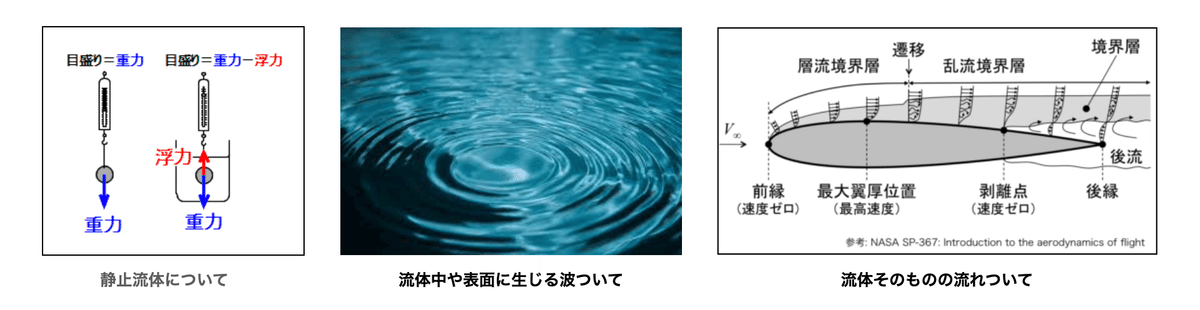

まずは「静止流体」について。静止した流体中に沈んだ物体に働く圧力や浮力などを議論します。次に「流体中や表面に生じる波」について。音波の話もここに含まれます。最後は「流体そのものの流れ」についてです。

流体が動く場合は、難易度に合わせて複数に分類されます。まず、粘性の有無で難易度が大きく変わります。粘性が無い流体を「完全流体」あるいは「理想流体」と呼びます。粘性がある流体を「粘性流体」もしくは「実在流体」と呼びます。

もうひとつ、難易度に影響する大きな要素は、圧力によって流体の体積が変化するかどうかです。体積が変化しなければ流体の密度を定数として扱えるので、理論の説明が楽になります。体積が変化しない流体を「非圧縮性流体」と呼び、変化する流体のことを「圧縮性流体」と呼びます。

実在流体は厳密には圧縮性流体ですが、流速が音速よりも十分に遅ければ、ほとんど非圧縮性流体だと見做せます。例えば、大型旅客機の巡航速度はマッハ1近くまで出力されるので、この場合は圧縮性流体として考える必要があります。

流体力学の用途

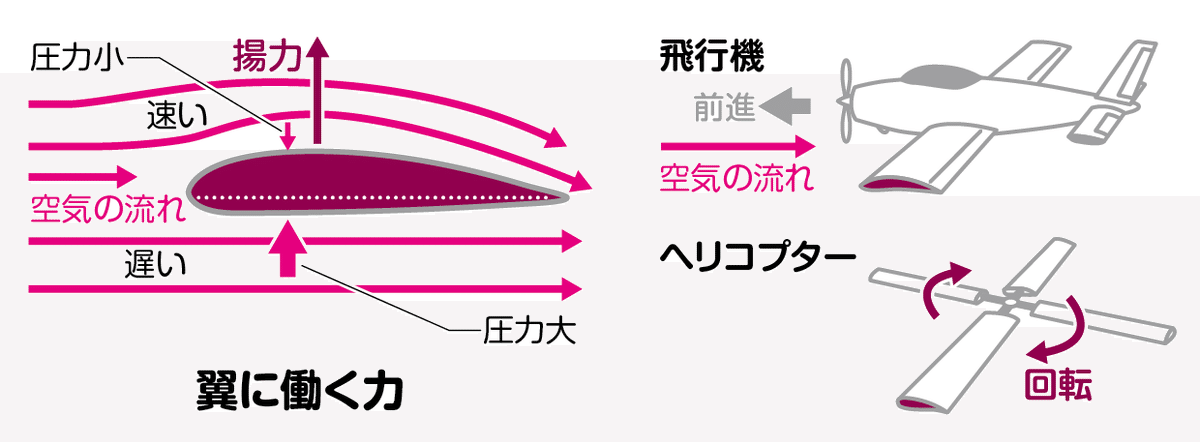

流体力学が役立つ場面をいくつか紹介します。飛行機や新幹線は流体である空気中を高速で通過します。物体が流体中を高速で通過すると、大きな揚力や抵抗力が生じます。

実際、飛行機は揚力を利用して空を飛んでいます。また、新幹線は車両の先端部をとがらせることで、車両にかかる空気抵抗を小さくしています。このような揚力や抵抗力の大きさの計算(シミュレーション)には、流体力学の理論が用いられています。

飛行機が飛行する原理は、翼の下側と上側の速度差(圧力差)を利用して、上空方向に揚力を発生させることにあります。

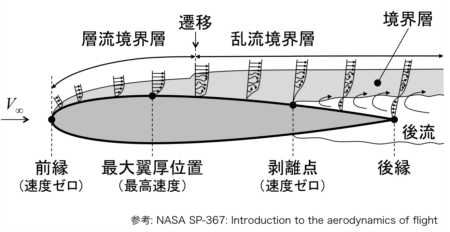

もう少し流れを細かく見ていくと、境界層の話が出てきます。境界層は粘性流体(実在流体)において、静止物体近傍の粘性による影響を強く受ける層のことです。そこでは速度は表面に近いほど下がります。翼の後方まで行くと、層流から乱流に遷移して剥離が発生します。

もうひとつ。流れには流体方向に向かい規則正しく流れる「層流」と不規則に流れる「乱流」があります。層流と乱流の区別は「レイノルズ数」で考えることができます。レイノルズ数は物体の長さ、流体の速度、密度、そして粘性係数から求められる無次元量です。

レイノルズ数は流体の流れを決定づける値で、設計仕様と流体の性質から決まるので、飛行機の設計などでは重要な指標のひとつです。

おわりに

今回は流体力学について説明しました。流体の定義の話から、実用例は題材に度々使われる飛行機の翼について取り上げました。最後に、今回参考にした書籍を2冊ほど紹介しておきます。

こちらは専門外の方でも読みやすい内容です。数式も登場せず、絵解きで分かりやすい内容なので、未経験者にお薦めできます。

こちらは専門書に近い位置付けです。より詳しく学んでみたいという方にお薦めできます。

私は流体力学については少し専門外になるので、今回で改めて勉強になったこともありました。あとは4力学の中では「熱力学」の話が残っているので、そちらも近いうちに紹介できればと思います。

-------------------------

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。実際は非定期ですが、毎日更新する気持ちで取り組んでいます。あなたの人生の新たな1ページに寄り添えたら幸いです。何卒よろしくお願いいたします。

-------------------------

⭐︎⭐︎⭐︎ プロフィール ⭐︎⭐︎⭐︎

⭐︎⭐︎⭐︎ ロードマップ ⭐︎⭐︎⭐︎

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?