戦略コンサルタントに求められるスキルとマインド ~役職別編~

戦略コンサルタントのアップルです。

今回の記事では、戦略ファームでは役職が上がるにつれて求められるスキルやマインドがどう変わっていくのか、結局のところどういう人が昇進していくのかについてお話します。

かつての記事で、戦略ファームに入社したコンサルタントが活躍する条件(=面接でチェックすべきポイント)みたいな話をしました。インプット、プロセッシング、アウトプットのサイクルを自律的に回せる人がもつべき地頭、性格、行動特性はこうである、というような話です。

ただ、コンサルタントというのは、戦略ファームのキャリアの入り口です。以前の記事も入口のコンサルタントという役職層でどういう適性やポテンシャルが求められるのかということを書いたにすぎません。

役職が上がるとミッションが変わり、それに応じて求められるスキルやマインドも変わっていきます。

今回の記事ではそのあたりについて書いていきます。

戦略ファームの3つの役職階層

戦略ファームには大きく3つの階層があります。上からパートナー、マネージャー、コンサルタントです(実際はもう少し細分化されていますが、ざっくり分けるとこの3つです)。

最初からマネージャーやパートナーになる人はいません(他のファームから即戦力で移籍するケースは例外ですが)。新卒にせよ中途にせよ最初はコンサルタントとしてキャリアをスタートし、一部の人がマネージャーへ、さらに一部の人がパートナーへと昇進していきます。

各役職層のミッションは、ざっくりまとめると以下の通りです。

【パートナー】

プロジェクトの営業やファームの経営がミッション。パートナーが仕事をとってこないとファーム経営は回っていかないので、最高役職かつ経営の基盤を担う重要なポジション。

【マネージャー】

プロジェクトの実行責任者。メンバーのコンサルタント数名を使いながら、各種分析や検討を統合し、プロジェクトの論点やイシューに答えを出していく役割。

【コンサルタント】

プロジェクトの中で自分の持ち場(分析のかたまりや論点)を与えられ、マネージャーの指導のもと調査、分析、資料作成を行う。

このように役職によってミッションが異なるため、当然求められるスキルやマインドも変わってくるわけです。

役職別に求められるスキル・マインド

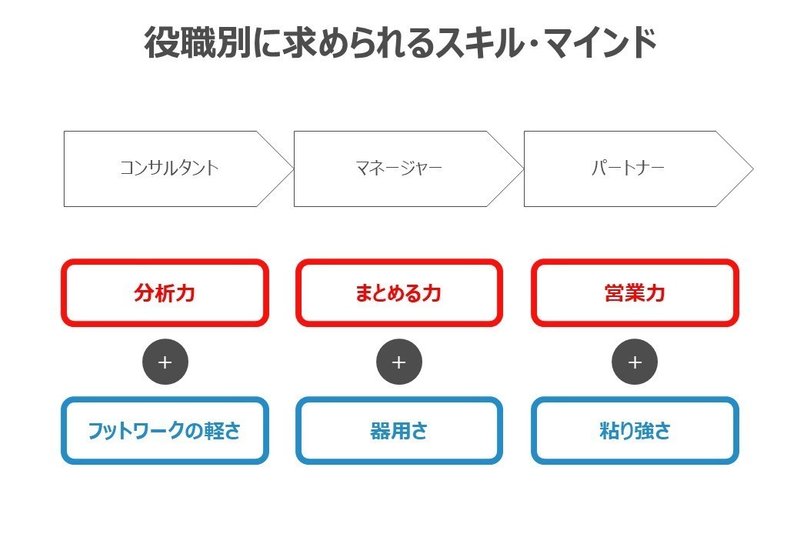

全体をまとめると次図の通りです。赤字がスキル、青字がマインドです。

順に説明していきましょう。

コンサルタント:分析力+フットワークの軽さ

コンサルタントに求められるのはとにかく分析力です。ここでいう分析力とは、おそらく読者の皆さんがイメージするのよりも広い意味合いで使っています。エクセルなどで数値計算をするイメージではありません(そういうタスクももちろん含まれますが)。

ここでいう分析力とは、プロジェクトの中で与えられた論点に対し、示唆や答えを導き出す力です。いくら定量分析が得意でも、定性分析が苦手だったり、論点に示唆を出すところまでもっていくことができなければ意味がありません。

インプット、プロセッシング、アウトプットのサイクルを高速で回転させ、仮説を構築・進化させ、論点に対する答えへと近づけていく。コンサルタントにはこれをしっかりできるかどうかが問われます。

こうした意味での分析力のベースとして、フットワークの軽さ(≒行動力)が一つ重要になります。あの手この手を使って必要な情報にアクセスしたり、社内の詳しい人間に壁打ち相手になってもらったり、アジャイルでアウトプットを作ったりと、分析サイクルを高速で回す上でフットワークの軽さは極めて重要となります。

逆説的に言えば、いくら頭が良くても、長考型であったり、腰が重い人は、コンサルタントの段階でバリューがなかなか出せず躓くことになります。

マネージャー:まとめる力+器用さ

マネージャーになると自ら分析をすることはほとんどなくなります。メンバーのコンサルタントに分析の指示をし、出てきたアウトプットをレビューし、アウトプットを一つのストーリーや提言へと紡ぎあげるのがミッションになります。

つまり、「メンバーをまとめる力」と「アウトプットをまとめる力」の2つの意味でのまとめる力が肝になります。

また、マネージャーくらいから、ある程度「オールマイティー」であることが求められてきます。どんな業界でもどんなテーマでも、キャッチアップしながらプロジェクトをリードする力が求められます。どんなプロジェクトが降ってきても最低80点には仕上げられる”器用さ”が重要になるわけです。

コンサルタントからの大きな変化はこの器用さが求められるようになるところです。コンサルタントの段階では必ずしも器用でなくても価値は出せます。容量が良くないなら、その分時間を投下して価値を出す。自分の得意分野の仕事にアサインしてもらう。こういうコントロールが効くため、必ずしも器用でなくても何とかなります。

また、マネージャーになるとメンバーを使わないといけないため、メンバーの力量に応じて指示を出したり、任せる部分と自ら介入する部分とのバランスをとったりするという意味での器用さも求められます。

パートナー:営業力+粘り強さ

パートナーのミッションはプロジェクトを売ることなので、当然ながら営業力が重要になってきます。戦略コンサルティングのサービスは、高額かつ価値がふわっとしているものです。そういう売るのが難しい商品を売るために、リレーション構築力、コミュニケーション力、提案力、更に大企業の役員レベルの方に人として信頼されるための人間力が総合的に求められます。

また、アップルが実は大事だと感じているのが「粘り強さ」です。プロジェクトはなかなか売れないときがあります。数ヶ月にわたって粘り強く提案を重ね、ようやく受注に至るというケースもあります。

また、クライアントのキーパーソンとのリレーションをキープし続けることもかなり労力がいります。定期的に会食をしたり、目を引くような情報をインプットしたり、仮説をぶつけて議論したりといったことを切れ目なくやり続ける必要があります。

こういうことをやり続けるために絶対的に必要なのが粘り強さです。無論、コンサルタントやマネージャーにも粘り強さは求められますが、パートナーになると一段レベルの違う粘り強さが求められるように感じます。逆に、そういう粘り強さがないと、粘り強くやり続けるための自分なりの原動力がないと、いくら高給とは言えなかなかやっていけない仕事という印象です。

どういう人が昇進していくのか?

このように、役職層によって求められるスキル・マインドは変わってくるわけですが、ではそういう求められるものの変化にうまく適応しながら昇進していくのはどんな人なのかということが気になると思います。

端的に言えば、どういう人がパートナーになれるのか?ということです。

まず、一番大事なのが、腰を据えてやり続けることです。コンサルティングの仕事に限らず熟練度がものをいう仕事には共通することです。

当たり前ですが、いくらパートナーになるポテンシャルがある人材でも途中で辞めてしまったらなれません。石の上にも三年という言葉がありますが、石の上にも十年くらいの心構えでこの仕事に向き合えるかどうかが最も重要です。

今回お話したように役職が上がるにつれてスキルのジャンプはありますが、そういうスキル的なものは長く仕事を続けていればだんだんできるようになってくるものです。「今はとてもできそうにないけど、あと数年したらできるようになるんじゃないか」という心持ちで続けられるかどうかがポイントです。

また、コンサルティングの仕事以外にやりたいことがあまりないということもポイントになります。戦略ファームをキャリアのステップと位置づけ、その先にもっとやりたいことがある人はどこかのタイミングで辞めてしまうので、コンサルティングの仕事以外に強くやりたいことがないということがポイントになるわけです。

もうひとつは、これも当たり前かもしれませんが、コンサルティングの仕事が心底好きかどうかです。パートナーに近いポジションになるにつれて粘り強さが求められます。粘り強くやるための最も大きな原動力は「好きであること」だと思いますので、結局のところコンサルの仕事が圧倒的に好きな人がパートナーになるのだと思います。

まとめると、

・石の上にも十年の心持ち

・他に強くやりたい仕事がない

・コンサルティングの仕事が心底好きである

この3つが昇進していくための大事な条件であり、逆にこの3つがあれば一定の適性や才能があれば昇進していけるように思います。

コンサルタントに限らず、熟練が求められる専門的な仕事で成功している人は、基本的にこの3つを満たしているんじゃないかと思います。

今回はここまでです。

最後までご覧頂きありがとうございました!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?