漫画ではNG5選まとめ。プロット沼@マンガ

2796文字・60min

マンガでやってはいけないこと5選

⑴キャラの導線

(キャラの顔の向きやベクトルをコマの進行とおなじに)

◉待ち受けるキャラ、迫ってくるキャラを左に配置

◉向かっていく、迫っていくキャラを右に配置

毎回おなじだと単調になるので、アレンジ、工夫は必要だ。

例)流れは変えずにコマのアングルを変える、コマを付け足す、

会話を投げるキャラ、受け取るキャラを意識する

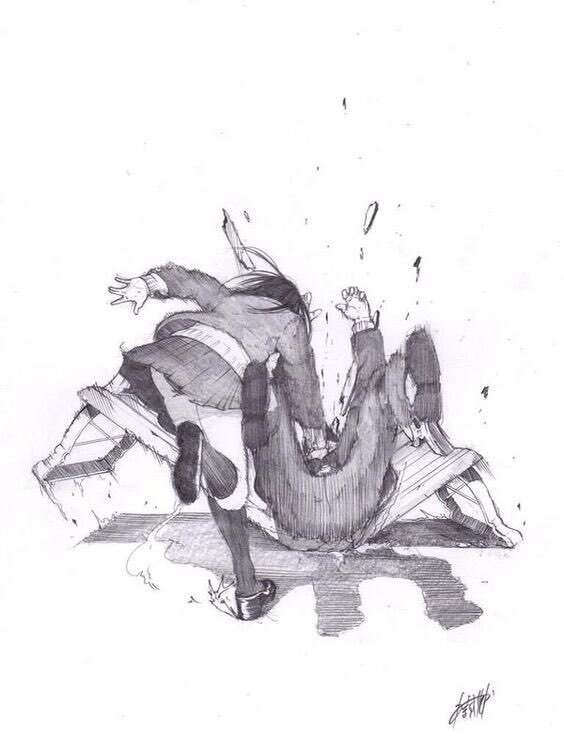

⑵単調な構図

構図とは=カメラアングル

⑴正面

⑵上から(斜め上)

⑶下から(斜め下)

⑷魚眼レンズのように

⑸引き(ロング、ポツン)

⑹より(ズーム)

★漫画の場合はコマの大きさやカタチといった要素もあるために写真や映像作品よりも視野が極端だということ

ひきでは

大ゴマを使うと広大な場所にいるかのような

(背景やロケーションを見せたいとき)

小さいコマを使うと取り残されたような

(ギャグや間につかう)

■カメラアングル、コマの形、大きさを組み合わせることでさまざまな演出が可能になる

■単純な構図とはなにか?

◉コマ割りが均一、キャラの構図もほぼおなじ、キャラの導線もバラバラ、

◉自分の得意な構図ばかりを手グセで描いてしまう!

◉話は逸れるが、

去年ぼくも文章にてプロの作家に手グセをよく注意された。

自分が得意だとおもう描写や修飾語をつい使ってしまうのだ。「猛烈な」「激しい」「凄まじい」とか。冷静に考えたら要らない。オフレコだがじつはそのプロの作家もクセはあって「点描画のような景色」「緑青(ろくしょう)が吹いたドアノブ」などの修飾語はいつも使っていた。

「無名の新人はまずはやめた方がよい」と注意された。まずは自分を削いで新人賞に受かってから好きな修飾語を使えばいい。とのこと。

◉構図がわからないという人は

好きな映画や好きなアニメをなん度も見る

自分が描きたいシーンを念頭に、一時停止をして、観察する、カッコイイシーン、こんな構図もあるんだ! 発見(メモ)をする。

★このとき「なんでこの構図にしているだろう?」と考えてみる。

例)告白のシーンでは、

なぜフレームに対して横に被写体が写って余白があるのか?

この空間の意味はなんだろう?

とか。

少し下から撮っているのは、キャラの感情(心情)を現している?

構図を意識すると「パース(遠近法)」という問題が出てくるがここでは割愛

下はパースの資料記事

⑶不要なモノローグ

■モノローグとはなにか?

例)

昔々あるところに、おじいさんとおばあさんがいました。

モノローグはあっても構わない。だが、

■モノローグに世界観の説明を入れるのは要注意!!

読者は文章で説明を受けているという感覚になる

◉マンガを読む読者はキャラの絵とキャラのセリフを楽しみたい人が多い

★キャラのセリフは「言葉」です(読者に認識される)が、

★モノローグは文章です

これはどういうことか?

■読者はそこまでマンガ(物語)を読んできたのに、活字を読まされている気分になる!

■読者はモノローグで説明されるのを嫌う!

◉できることならキャラの会話のなかで「世界観の説明を説明文だと思わせないように」伝える(表現する)

例)この世界には魔法がある(モノローグ)

☞「ここは私の魔法にまかせてッ!!」(キャラのセリフに転換)

⑴この世界には魔法があるんだ。

⑵彼女は魔法を使えるんだ。

⑶この状況を突破できるのかも?

例)ダメなセリフ(説明文をキャラが喋るだけ)

「この世界には魔法があるのよ。私は魔法が使える。アナタを倒すことができる」

読者に「自分は説明文を読んでいる」と思わせない工夫が必要だ。

といってモノローグを使ってはいけないというわけではない。

すでに成功している、世間に認知されている、どんなにモノローグがあってもファンがちゃんとついてくる人気作家はバンバン使っている。

■モノローグを使っている作品はかなり多い!

■新人の場合、読者は自分の作品を知らない。そこに読者がモノローグを読むと…「あ、おれいま説明文という活字を読まされている!」と物語に集中できない。

■新人のうちは不要なモノローグをさけ、説明文にならないように説明する。漫画の読みやすさがあがる。

真島先生の手法は「フェアリーテール」という作品では

⑴「ルーシー」というキャラが後日、日記に書いている設定になっている。

⑵作中、モノローグが初登場するのは「第3話」

1話、2話でルーシーのキャラを読者に充分に知ってもらい3話目で「皆さんお馴染みのあのキャラの日記(ぼくは読んだことはない)」という形になる。(これは打ち切りにならなかった結果論だよね)

⑷キャラの個性を潰す

個性的なキャラを作ったのに潰してませんか?

■キャラの個性ってなに?

外見、性格、しゃべりかた、クセ、

これらは作者が意識して作っているので、よほどのことがない限り潰れることはない

■では、どんな時にキャラの個性は潰れるのでしょうか?

◉生活の中のふとした仕草

キャラクターのブランディングというのはそのキャラの世間のイメージみたいなもの、自分が見せたいイメージと、読者が実際に受けるイメージを擦り合わせていくこと。

キャラの個性を表面的に捉えている人、テンプレート化しているあの作家のハウツー本には要注意!(冗談)

◉生活の中のふとした仕草とは、

食べ方、立ち方、寝方、歯磨きの仕方、布団の干し方、猫の撫で方、すわり方、さけび方、おびえ方、我慢、リラックスをしているとき、本、テレビをみる姿勢、運転をするとき、爪を噛むとき、などなど…。

■本来、これらはキャラごとに違うはず。

食事をしているシーンでは同じ食べ方では味気ない。

「手でがっつく」「フォークで食べる」「箸で食べる」「もぐもぐ」「普通に食べる」「食べない」色々あるはずだ。

ここは個性(キャラの魅力)を引き出す絶好の場面だ。

(エンタメ小説もこういう日常の動作は重要ですね)

このキャラなら「こういう風に食べる」「こういう風に寝る」「こういう風にいう」「こういう風に歯を磨く」など

寝方も

「ぐうぐう」「んが〜んが〜」「スヤスヤ」「すぅすぅ〜」抱き枕カバー。よだれだらだら…。正座。土下座。直立不動(フラミンゴ式)など。

⑸顔半分のワナ

キャラの顔の正面の半分だけコマはよく見かける。

それはとても描きやすいが、鏡では異様(不自然)な形になる。

作画時間が半分になる(左右対称を省略できる)が正しく描けていない。

目元、口元、特定の部分のアップで起こりやすい。

解決策は

☞見えていない部分にもアタリをとること。

☞イラストソフト左右対称ツール(定規)を使うと違和感がすぐに気づく。

これなら作画コストも顔半分で済む。

ちなみに左右対称ツールで顔を描くとかなり硬い印象の顔になるので注意。

ペンは左右対称ツールを使わないほうがやわらかい感じ(印象)になる。

(真島先生はマシンなどは固いイメージなので使っているそうです)

よろしければサポートおねがいします サポーターにはnoteにて還元をいたします