マリアの処女受胎の説明に、アリストテレスのレンネット凝固のイメージが使われた。

ポール・キンステッド『チーズと文明』第5章 ローマ帝国とキリスト教 体系化されるチーズ

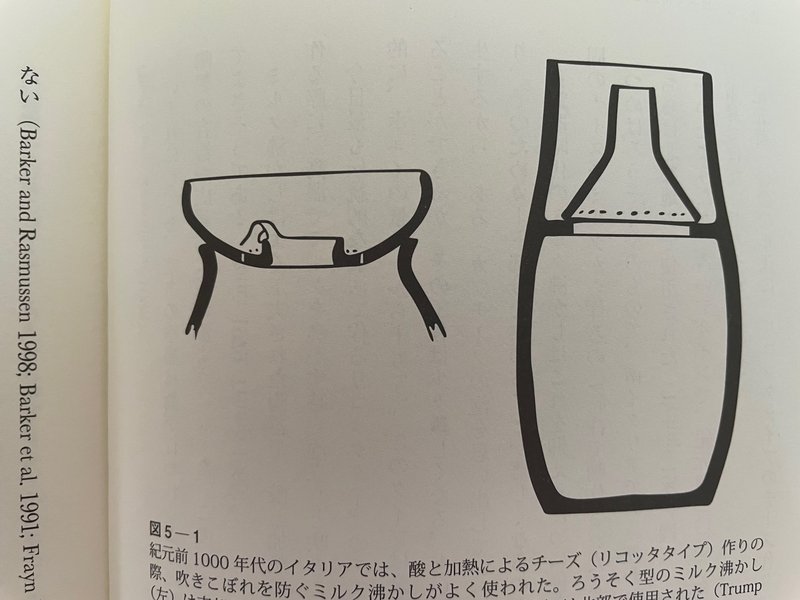

イタリアでは、紀元前3000年代に陶製裏ごし器が存在していたことから、チーズがその時代に存在していたのは明らかである。羊とヤギを飼育しミルクを得ていた。紀元前2000年代になると、家畜からの二次生産にさらに力を入れる。さらに1000年を経ると(青銅器時代)、人口急増、低地の定住地の発生、アペニン山脈の高地にある牧草地が家畜の季節移動に計画的に使われるようになる。同タイミングで陶製「ミルク沸かし」がイタリア半島内で普及(下図)。

そして、同じ時期、豚の飼育が盛んになる。豚は雑食で多産であるから森のなかで数を増やした。豚はホェイも食べる。リコッタを作りタンパク質が取り除かれても、ホェイは栄養源かつエネルギー源として豚が肥えるに有効である。

紀元前1000年代後半におきたもう一つの大きな変化ー火葬骨壺墓地文化が、新しい金属加工技術と製陶術を導き、エトルリアでは社会と文化の変容がおこる。貴族によって支配される都市国家へと変貌し、農耕地も増え、畜農業が一層盛んになる。紀元前7世紀には商人階級が生まれ、ギリシャやカルタゴと交易を広げる。

紀元前最後の1000年間、ティレニア海(イタリア半島西側沿岸)からアペニン山脈までの地域では、上述のミルク沸かしの使用が消えていく。リコッタタイプの減少し、紀元前7世紀あたりから固い擦りおろしチーズ(熟成型ペコリーノなど)が評価されていくのだ。

紀元前7-6世紀、ギリシャ人とエルトリア人の貿易品が、当時交易がはじまっていたケルト人にも広まる。青銅や鉄の武器、食卓用の入れ物、陶器、ワインなどだが、一方、ケルト人からは毛皮、羊毛、塩漬け肉、奴隷などの他にチーズも含まれていた。中央ヨーロッパでは酪農が重視されていたのだ。

紀元前5世紀にエトルリア人から領土を奪い始めたローマ人は、紀元前3世紀半ばには半島全体を支配するにいたる。北方のケルト人と、西方のカルタゴと闘い(3度のポエニ戦争)、いずれにも勝利をおさめていく。

ポエニ戦争の結果もあり、イタリアの農業は荒廃し、それまでも西海岸で進んでいた農業変革は、大きな農業再構築へと進む。小麦を育てるだけで利益がでる肥沃な土地は入手困難になり、森林破壊の進んだ山の斜面でも育つ羊やヤギの飼育に農民は重点を移すしかなくなる。穀倉はシチリアになったのだ。

そしてカルタゴの市民を奴隷として得た半島では小規模混合農業から、オリーブオイル、ワイン、酪農品に特化した大農園制へ移行した。したがって、ローマのチーズの製造に関しては、大土地農場について関心を示した農業に関する著作に記録が多い。

紹介する1人目のカトー(BC234-149)は、農業経営について大農園の所有者や支配人を読者として想定して書きあわしながら、チーズを「賃料」として使うことを提案したり、チーズケーキの作り方に多くページが割かれている。ギリシャにおける宗教儀式と同じく、ローマでもそのコンセプトを踏襲したのだ。

2人目のウァロ(BC116-28)は、チーズ製造に関して詳しく記述している。チーズに必要なミルクの量と、雌羊から刈り取る羊毛の量が相反することに注意を向けた。子羊が生まれてから離乳するまでの4か月はミルクを搾らない、良質の羊毛生産のためにはまったく搾らない等だ。レンネットは子ヤギから採ったもの、子羊より野兎が望ましいとも述べている。

3人目がコルメラ。60年頃に『農業論』を書いた。12巻からなり、7巻の8節がすべてチーズ製造だ。品質管理に重点をおいた最初の学者である。新鮮なミルクを推奨し、レンネット凝固については、バケツ一杯のミルクにはローマの硬貨1枚の重さが必要だが、最低量を超えてはならないと注意している。因みに、この時代、イタリアで、大型チーズが作られはじめる(ケルト人が最初)。

キリスト教の教義の成立においてもチーズは関与している。テルトゥリアヌスは2世紀半ばに生まれた、ラテン語で著述した最初のキリスト教神学者である。200年頃、彼は「信仰の掟」をまとめているが、三位一体(父と子と聖霊)などの正当化とともに、イエスの受肉と処女受胎をも説明した。

彼はアリストテレスの『動物発生論』にある胚の発生の記述と使徒ヨハネの福音書に沿い、レンネット凝固のイメージを使い、キリストの誕生が性交渉によらなくても、奇跡的にマリアの子宮内で妊娠がおこり、分娩も普通のやり方であったと主張したのである。旧約聖書のヨブ記でも同様の説明をしていることから、聖書の立場からも正当化されるとされた。

しかし、その後、チーズを聖人のストーリーに含めたモンタヌス派が異端とされることで、教会においてチーズの存在は永遠に消滅する。

<わかったこと>

アリストテレスの理論がキリスト教の教義の成立に大きく貢献しているなかで、処女受胎の説明もアリストテレスの理論が使われ、その根幹にチーズをつくる凝固酵素のイメージがあったのは興味深い。メタファー以上の使われ方をされたと言ってよい。

アリストテレス『二コマス倫理学』は次回の課題本であるが、この本を納富信富『ソフィストとは誰か?』と交互に読んでいく予定である。アリストレスを客観的にやや離れた距離から読むための策だが、テルトゥリアヌスの主張をみると、ソフィストとアリストテレスを同じ風景のなかにおく意味は大きいのでは?と思う。

下記『イタリアのテリトーリオ戦略』のレビューのなかに、食育の日伊比較としてチーズつくりに触れている。テルトゥリアヌスを反面教師として見ると、いろいろと学べる点が多い。

もう一つ、彼女(木村純子さん)が食育の日伊比較研究をしたときの経験です。

パルマではパルミジャーノチーズの作り方を教えるに、子どもたちを乳牛をつくる農場に連れていき、その乳を使い、仔牛の胃からとった酵素で凝乳させる。酵素は高価だが惜しまずに使うというのです。日本では凝乳させるのにレモン汁などを使うと言います。「タンパク質に酸を入れて変性させ固める様子は理科の実験室のようです。そういう説明をすると食育が科学になってしまいます。他方、パルマの食育はカルチャーです」と話しています。

まったく偶然にも今、読書会の課題図書として『チーズと文明』(ポール・キンステッド)を再読しています。マルクス・テレンティウス・ウァロ(BC116-28)が『農業論』に、イチジクの樹液と酢を一緒に使うことでミルクが凝固すると気づいていたと書いています。

またルチウス・ユニス・モラトゥス・コルメラも60年頃に『農業論』を著し、凝乳酵素を採る方法として3つ挙げています。野アザミの花、ベニハナの種、イチジクの樹液をあげ、必要最低量を守れば、どれも良質なチーズができるとしています。

ぼくは、この分野のまったくの素人なので誤解があるかもしれないですが、日本で子どもたちにチーズの作り方を教えるにあたり求められるのは、レモン汁と酢を使いながら、この古代ローマ時代にチーズをつくるにさまざまな試作と苦労をしていたことを話すことかもしれません。科学と人文の両方が食育の基本ではないかと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?