逃げる:なぜ逃げない?について考えてみた3

1と2のあらすじ

あじさいの疑問

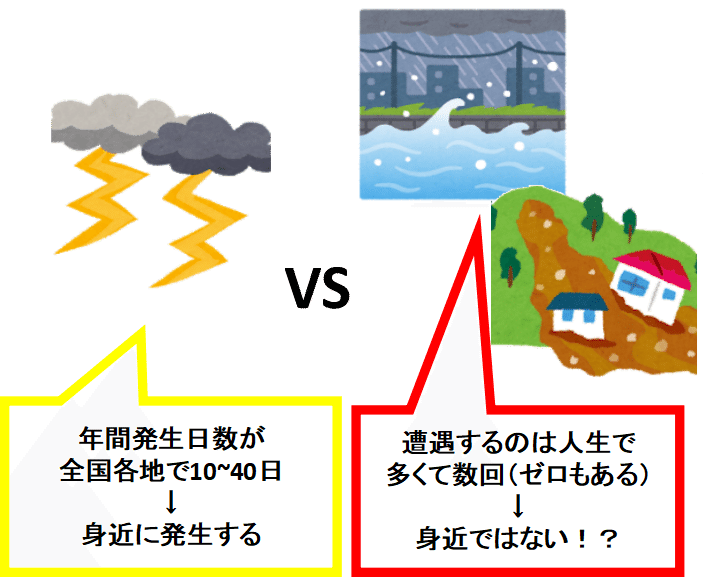

「なぜ、雷がゴロゴロなったとき人はすぐに避難するのに、大雨が降っているとき人はなかなか逃げないんだろう?」

「逃げろとテレビで言っているのに警報出ているのに、どうして逃げないのだろう?」

近くにあるものが自分にとって危険になりうると思っていない。

↓ 前回の内容はこちらからご覧いただけます。

***

こんばんは、あじさいです。珍しく22時台の更新です。

あじさいが今、逃れたいものは連休明けの健康診断です。

怖くて体重計に乗れません!

ここ最近、時々脱線しながら、「なぜ逃げないのか考えてみた」についてお伝えしてまして、今回が3回目です。なぜ逃げないのかを一言で言ってしまえば、バイアスという言葉に尽きてしまうのかもしれませんが、あえてどういう仕組みで逃げなくなるのかを考えてみます。

注意:これは、あじさいが「考えてみた」というものであり、正解か不正解かというものではありません。もちろん他の考えもあると思いますのでその辺ご了承くださいね。

近くにある危険が自分に結び付かない3つの理由

考えていくうちに、多分3つあるのではないかと思いました。

1.家の近くの川や山で今までに危険な目にあっていない

もしくは災害があったこと自体を忘れている

2.河川に関してはこれもあるかもしれない、「堤防あるから大丈夫」

3.家は安全であると思いこんでいる、家は安全であると思いたい

1.家の近くの川や山で今までに危険な目にあっていない、もしくは忘れている

そもそも、「危険!もしくは危険かも!」って出来事になっていないので、

危険ではない→「安全である」

と思い込んでいる可能性があります。

先日の例でいえば、車にひかれそうになったこともないし、熱湯でやけどしそうになったこともないし、雷のゴロゴロー!って音を体験したこともないんですね。

体験がカギです。たしかに、車や熱湯、雷の危険に比べて、発生する回数が少ないのも事実です。

あとは、過去に洪水や土砂崩れが起きているのに、「すっかり忘れてしまった」ということ。

前回災害が起きても、それが何十年も前となると忘れている可能性が高いんですよね。(これは東日本大震災でも、阪神大震災でも、起きている問題です。)

だからこそ、「震災を忘れるな」「災害を忘れるな」の記念碑や行事を残しているんですよね。

有名なところといえば神戸ルミナリエでしょうか。(今年は残念ながら中止になってしまいました。)もはやネオンがきれいな行事という認識が圧倒的かもしれませんが、もともとは鎮魂と都市の復興再生を願ったものです。

「神戸ルミナリエ」は、阪神・淡路大震災犠牲者への鎮魂の意を込めると共に、都市の復興・再生への夢と希望を託して、大震災の起こった平成7年の12月に初めて開催しました。以来、震災の記憶を後世に語り継ぐとともに神戸の希望を象徴する行事として多くの皆様に支えられ、神戸の冬の風物詩として定着し、昨年は約343万人もの来場者が訪れました。

※神戸ルミナリエのWEBサイトより

あとは忘れてはいけないこの言葉

「災害は忘れたころにやってくる」

一度は耳にした言葉かもしれません。災害対策のむずかしさを一言で言い表すとすればこの言葉です。

これは、寺田寅彦という1900年代初頭の有名な地震学者の言葉です。物理学者、随筆家、俳人としても有名な多才な方でした。

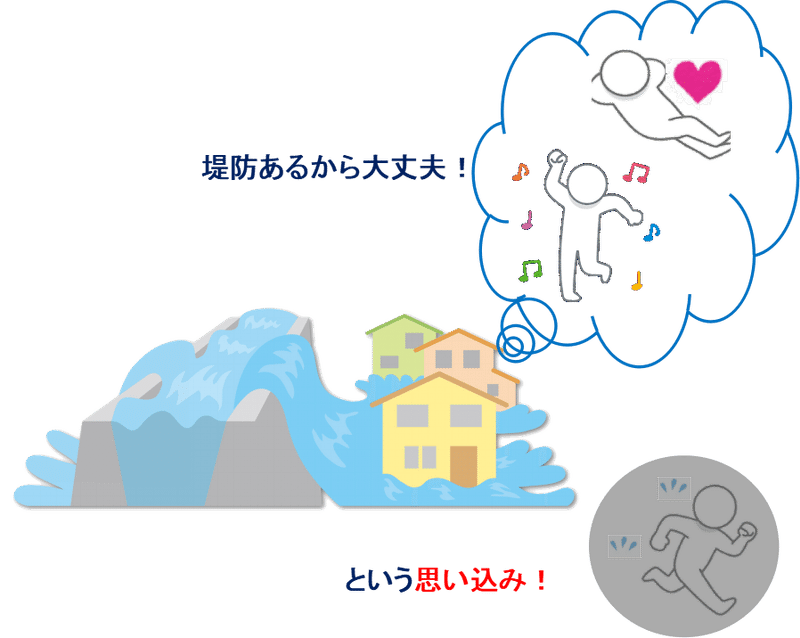

2.河川に関してはこれもあるかもしれない、「堤防あるから大丈夫」

これ、残念ながら完全な思い込みです。

簡単に書きますが、堤防で完全に洪水が防げるわけではありません。堤防などの設備(ハード対策)で洪水が防げるのは、最大でも100年(場所によっては200年)に1回くらい降るとされる計画規模降雨までであり、それ以上(想定最大規模降雨)は避難など人によって行われるソフト対策をベースにしています。国家予算には限りがある(むしろ借金だらけ)ので、絶対に壊れない堤防を作るのは不可能なんです。

では、ハザードマップは何のために存在するのか?

ハザードマップって、堤防が決壊するような豪雨、つまり避難が必要な災害が発生した時、どのぐらい浸水するのか?が示されています。

ハザードマップって何?って方は、こちらから。

3. 家が安全であると思い込んでいる、安全であってほしいと思っている……

長くなりましたので次回に持ち越しです。ご覧いただきありがとうございました。次回もぜひご覧ください!

あじさい

サポートのお気持ちは、ぜひ被災地への募金やサポート、もしくはみなさんの「備え」にお使いください!noteを読んで「スキ」をいただけるのがいちばんのサポートです☆