バラマキ政策は意味が無い:40代以下の若者を対象とした実効性の伴う財政出動の提唱

1. 40代以下の若者の所得税・社会保険料を下げれば良い

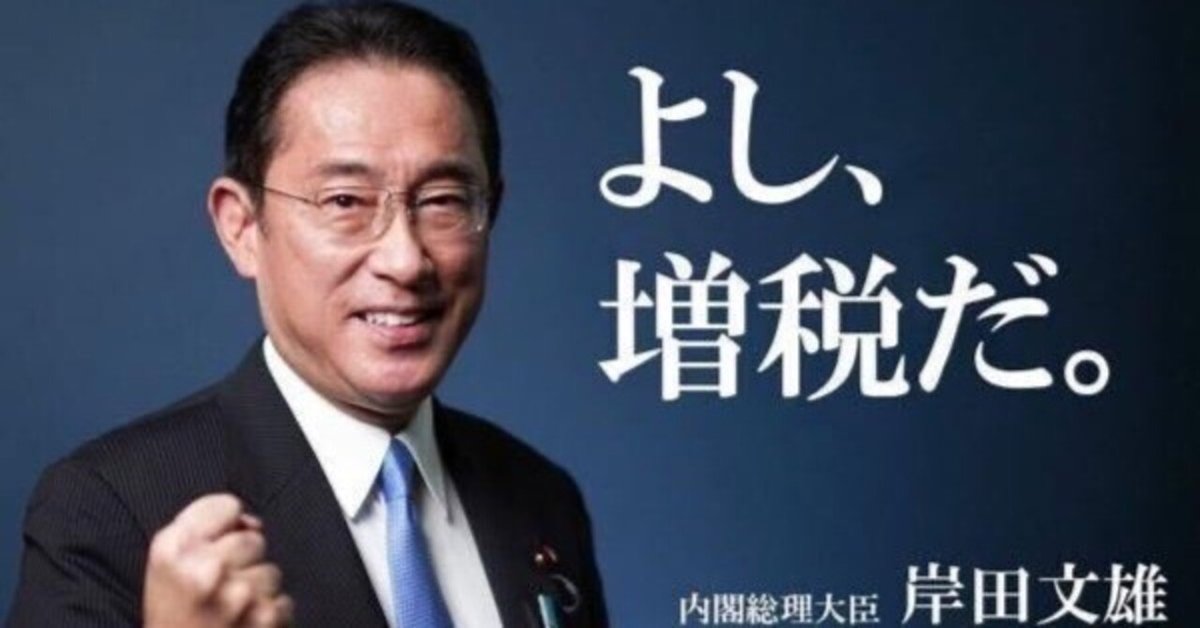

最近、どの党の政治家も、国債を発行したり、増税を行って、財源を一度政府に集めてから、財政出動を行う"ばら捲き政策"をやりたがります。

ですが、平成の失われた30年間で解った事の一つは、"ばら撒き政策"は何の意味もないという事です。

何故なら、ばら撒き政策の後には、"増税が待っている"からです。

そこで、増税にも国債を発行にも頼らない、40代以下の若者の所得税・社会保険料を下げるという減税政策は、現実的で、現状最も有効な政策と言えるでしょう。

他のnoteでも、述べていますが、日本の資産1億円以上を保有する高齢富裕層(65歳以上)の割合は、世界平均の約3割に対し、約5割です。

また、中国など日本以外のアジア諸国の富裕層の7割は55歳未満の若い現役世代ですが、日本の場合は、60歳以上の世帯が約7割を占めています。

(図2)

ですので、"真の分配"を実現するには、必ず、"高齢者層への課税を強めたり"、"高齢者への財政出動を抑える"必要があります。

1-1. 所得税は下げられる

まず、所得税の話になりますが、図1.にある通り、現状、月収30万のサラリーマンの場合、月6,500円(年間7万8000円)の所得税が取られています。

そして、所得税の総額の税収(令和2年)は、約20兆円程です。

ですが、階級別の所得税の納付割合を見ると、年収500万円越えの方だけで、90.5%を占めています。(図3)

さらに、次の図4.は単身世帯の、年齢別年収構成比ですが、年収500万以上を最も稼いでいる年齢層は50代です。

図4.を見れば、40代以下の年収600万円以上の区分の総数は、

7.5+14.0+23.8=45.3

に対し、50代以上の年収600万円以上の区分の総数は、

53.8+4.7+5.8=64.3

40代以下の占める所得税歳入は、

20 × 45.3 ÷ ( 45.3+ 64.3 ) ≒ 8.27 兆円

となります。

つまり、単純に計算しても、50代以上の所得税をそのまま維持し、40代以下の所得税を0にしたとしても、税収が最大で約8.3兆円減るだけで済むという事です。

歳入への影響を気にするなら、40代以下で年収500万円以下の人達だけの所得税を0にするだけでも、かなり効果があるでしょう。

そして、40代以下の若者で、月収30万円の人は、年収500万円以下となるので、所得税を減らすだけでも、年間7万8000円収入が増える事になります。

1-2. 社会保険料も下げる余地がある

次に、社会保険料に関してですが、健康保険料に関しても、社会保障改革を行えば、減らせる可能性がありますが、給与を上げる上で最も効果があるのは、厚生年金保険料の減額です。

前回のnoteでも述べたように、厚生年金の保険料率は18.3%なので、月収30万円の方だと、表向き、毎月2万7450円しか払ってないように見えますが、実際は、会社負担分に関しても、従業員が稼ぐ必要があります。

つまり、実際には、厚生年金だけで、毎月5万4900円搾取されているという事です。

厚生年金の保険料を抑えるには、社会保障改革が必要不可欠ですが、40代以下の若者の厚生年金の保険料を半分に抑えるだけでも、年間32万9400円も収入を上げる事が出来ます。

1-3. 40代以下の個人限定で消費税0%も実現可能

消費税を払っている階級の内、最も大きいのは法人でしょうから、40代以下の個人に対する消費税を0%にしたとしても、歳入への影響は少ないでしょう。

マイナンバーカードによる個人認証等を使い、販売者が年齢を確認できれば、十分に実現可能です。

1-4. 減税とバラマキ政策は何が違うのか?

まず、ばら撒き政策と減税(社会保険料減額を含む)の違いは、持続可能性の有無でしょう。

ばら撒き政策は、増税や赤字国債の発行を行った上で、一回数十兆円という規模で、単発でしか行われないため、ほとんど効果がありません。

また、ばら撒き政策の場合は、増税も行う必要があるので、ばら撒き政策のメリットよりも、増税の悪影響の方が大きくなってしまうと言えるでしょう。

一方、減税や社会保険料減額の場合は、支出を減らすだけで良いので、多少赤字国債を発行したとしても、より持続可能性がある政策だと言えるでしょう。

そして、最大のばら撒き政策のデメリットは、増税を行うことで、"若者の働く意欲を奪ってしまう"事にあるでしょう。

1-5. 子供は経済の起爆剤

子供は経済の起爆剤であり、0~6歳までの子供を持つ家庭は、7年間総額で約700万円の支出しています。(図5)

さらに、国立大学進学の場合の22歳までの子供を持つと、総額約2,780万円かかるそうです。

つまり、国家に子供が1人増えるだけで、それだけの経済を回す効果があるという事です。

さらには、高齢者にとっても、孫が出来ることで、お金の使い道ができるでしょう。

現在、日本は少子化が進行しておりますが、経済が衰退してしまった最も大きな要因は、"少子化"に違いないでしょう。

なので、40代以下の若者の所得を向上させる事は、少子化対策だけでなく、景気復興に最も効果があると言えます。

そして、子供が増えて、経済が活性化されれば、40代以下の若者によるスタートアップ企業も増え、多額の貯蓄を抱えた高齢者や大企業の支出を促す事にもつながるでしょう。

2. 高齢者の医療・年金の支出を徹底的に見直すべき

1973年に、田中角栄が行った社会保障制度改革以降、社会保障費は右肩上がりで大幅に増え続け、2022年では、支出総額は131.1兆円に達しています。

社会保障費の4割強は国債で賄われているので、それに伴い、国の借金も、2022年3月末時点で1241兆3074億円まで増えています。

そして、1975年には、国債の発行額は2兆0905億円でしたが、2022年現在の国債発行総額は、1,026兆円です。

つまり、1975年~2022年の47年間で、日本は、1024兆円も財政出動してきたのに、何の成果も得られなかったという事です。

社会保障費に闇雲にお金を使ったところで、経済を上向かせる効果は薄く、むしろ、その後の増税で、日本の国力が落ちるだけだと、過去30年の政治が証明しているのです。

ですから、社会保障改革を行う事は、経済再生の観点でも、日本自体を存続させる上でも必要不可欠でしょう。

3. 失われた30年間で高齢者向けの財政出動は効果が無いことが証明された

平成の30年間では、数々のばら撒き政策が行われてきましたが、現状を見るに、何の意味も無かったと言えるでしょう。

ですので、増税や国債発行を伴うばら撒き政策ではなく、単純な減税が、今の日本には最も有効なのです。

現在の岸田政権は、富裕層に課税を強め、貧困層に金をばら撒くような、ベーシックインカムに近い政策を行う気なのでしょう。

しかし、前述のように、社会保障費に約1000兆円を使って、富裕層からお金を取り、貧困層にお金を撒くというベーシックインカムに似た行為は、既に実行してきました。

そして、それが何の効果もなかった事から、岸田政権の所得倍増計画も、上手くいかないだろうという事も類推できるでしょう。

4. 結論

自民党の政治家達は、今までの政治のやり方を変える事はせず、高い税金を取り、国債を発行しまくって、無意味なばら撒き政策を繰り返すでしょう。

そして、結局高い税金だけが残り、日本が衰退し続ける失われた30年が繰り返されるでしょう。

ですから、日本の崩壊を防ぐには、若者の代弁者である若い政治家を当選させるしかありません。

この度は、記事を最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。 Amazon Kindleにて、勉強法などの電子書籍を販売中です。 詳細は、下記公式サイトをご覧ください。 公式Webサイト:https://www.academicagent.net