持続可能じゃなかった当時の数値を出せるか

本日はこちらです。

「持続可能な社会」が定義できるだけじゃダメ

例えば、持続可能な社会の代表格、脱炭素社会を考えてみましょう。具体的に言えばCO2削減などがテーマになるわけです。この「削減」と言うキーワードが早速厄介な存在です。例えばよく「何%削減」という表記が出てきますね。

これは「どこかを基準(100%)とした時に、今後は●●%減らします」という考え方です。では、このどこかの基準は正確に当時計測できていたのか?

もちろん計測できていたものもあるでしょう。しかし、もちろん測れていなかったものも当然出てきます。それは仕方のないことです。当時のテクノロジーや習慣は、現在とは違うのですから、当然情報の量や精度は変わってきます。

測れていなかったらどうするのか

当時のデータについて、測れていなかったらどうしたらいいでしょうか?

結論は2つです。

一つは「推測する」。

もう一つは「今後もその部分は測らない」です。

例えば、ある業界のある製品では、その製品の稼働量とCO2排出量が相関していたとします。

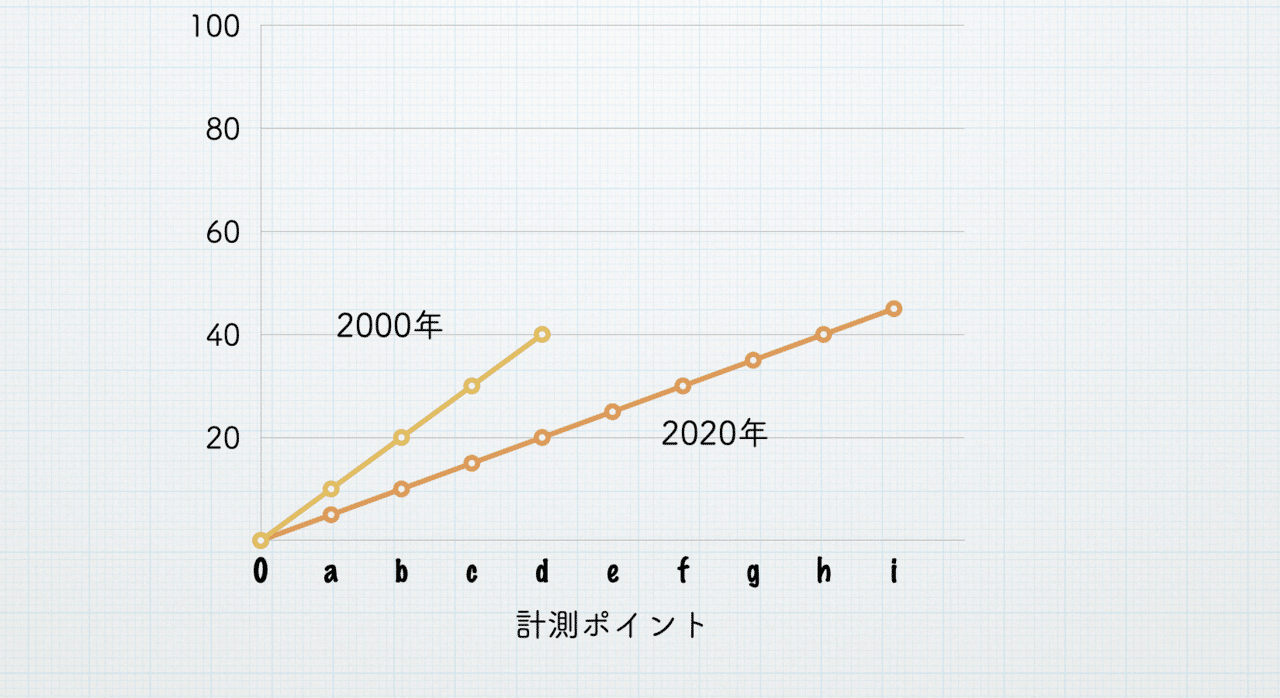

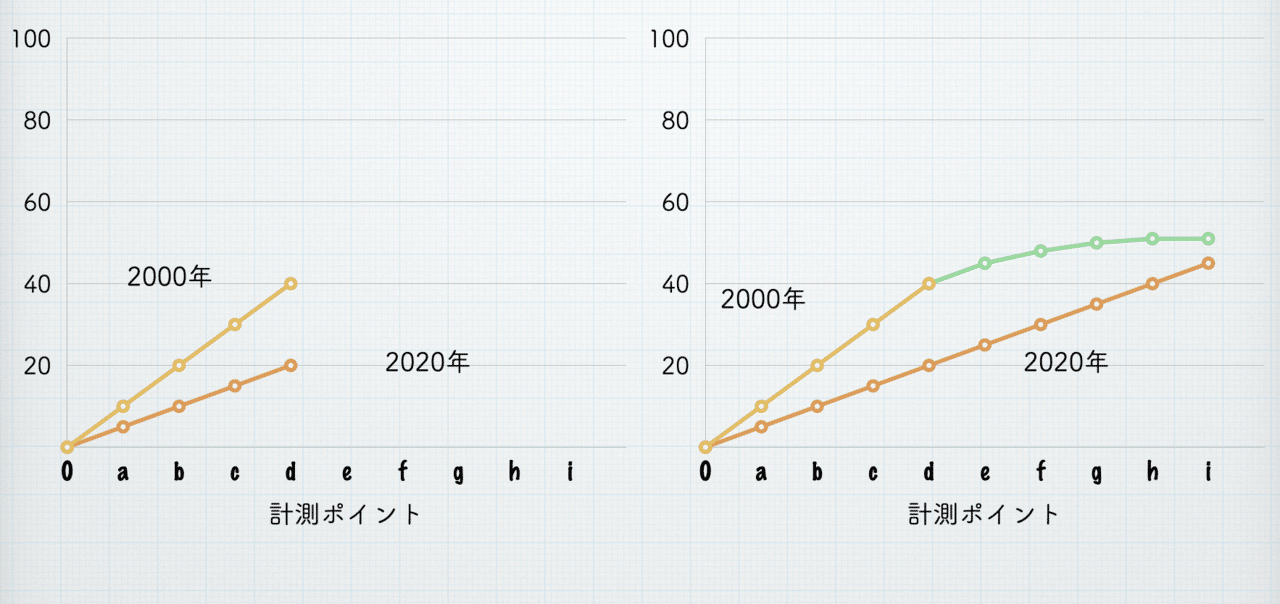

そして、2000年では、稼働量ポイントa、b、c、dの4点のCO2排出量を計測していたとします。2020年では計測ポイントが倍となっていたとします。a、b、c、d、e、f、g、hとなったということです。以下の様なイメージです。

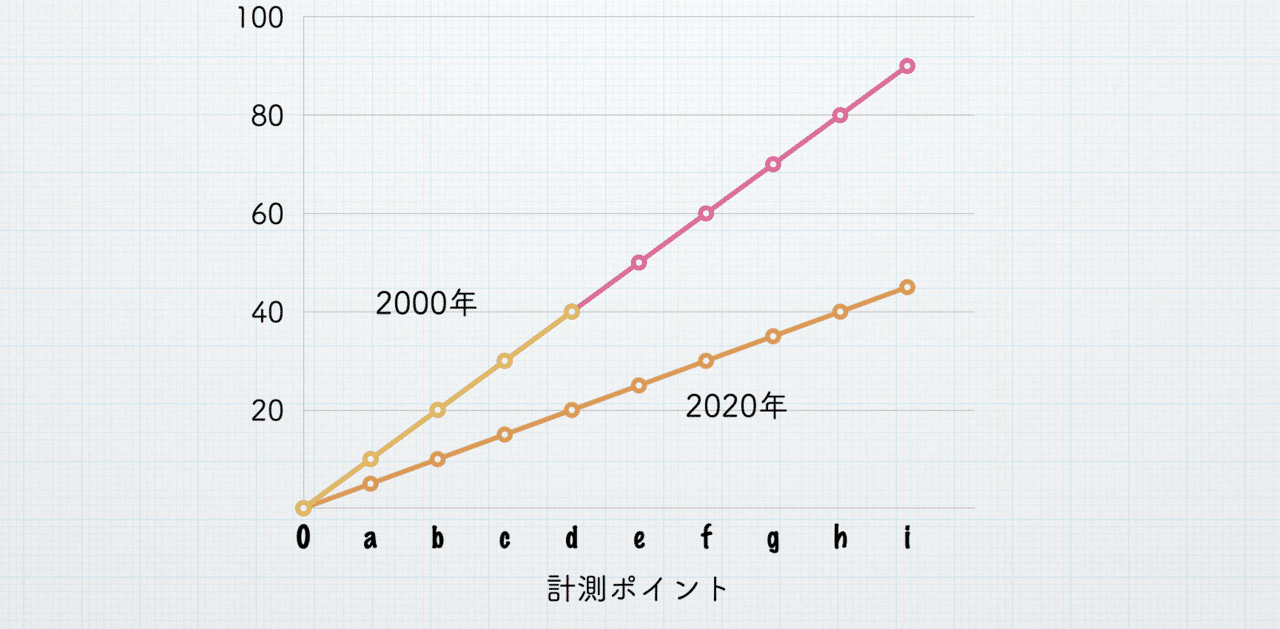

一つ目の「推測する」作業は、2000年の製品でもこのe、f、g、hを推測して出す、ということを目指します。下の図で言うとピンクの部分です。

頑張れば何かしらの数字は導き出せます。推測に推測を重ねれば、そんなに外れてはないけどピッタシでもないんだろうな、みたいな数字を出せます。

それが正当であるか?、絶対にそうだったのか?は、証明のしようもないのが実態です。なので、全体的な、マクロ的なおおよその試算としては向いていても、個別具体的な話になると結論や判断材料としていいかは悩みどころです。

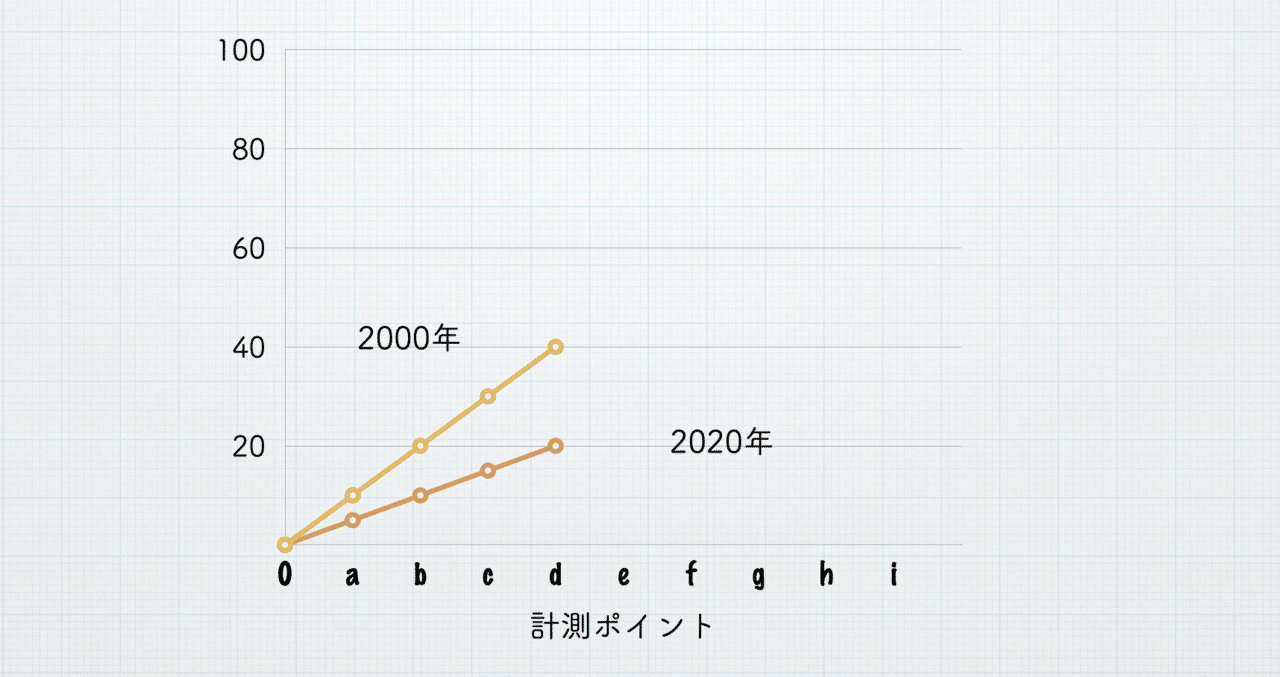

もう一つの「今後もその部分は測らない」というのは、実務の世界の処方箋です。2020年の計測ポイントもa、b、c、dに絞ります。そうすれば、比較自体はきちんと行うことが可能です。

さて、このように見ると「今後もその部分は測らない」は万能そうですが、やはり物事には良い面と悪い面があります。「測らないこと」にはどのような弊害が隠れているでしょうか?

測ってなかった理由を紐解くと・・・

なんで当時測っていなかったのか?を紐解くと、ヒントがみえてきたりします。例えば2000年当時は業界も市場もa、b、c、dの改善に熱狂してきた、ということもありえます。ここの性能を競うことで業界として発展をしてきて、2020年現在、この4点の性能がとても上がっているとします。

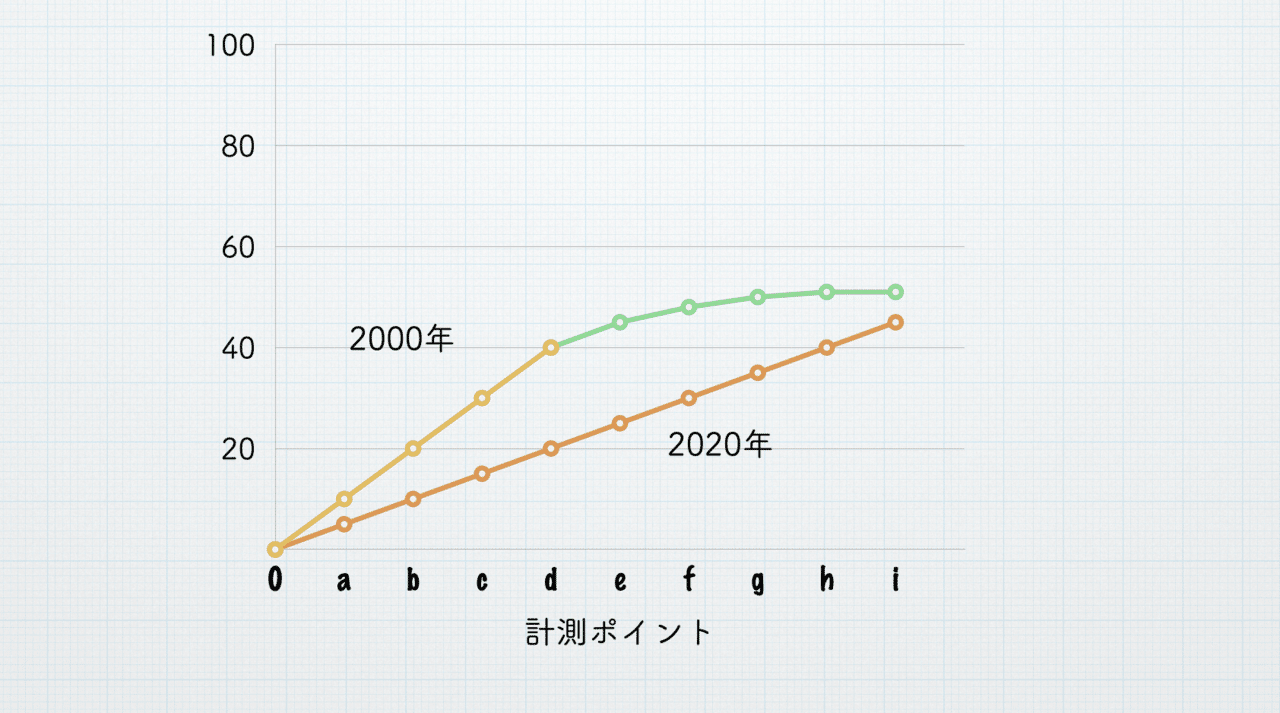

しかし、この4点の性能を上げていく上で、他のe、f、g、hが犠牲になっていたとしたらどうでしょうか?裏を返すと、2000年当時は、結構e、f、g、hの性能がそこそこ良かったとしたらどうでしょうか?

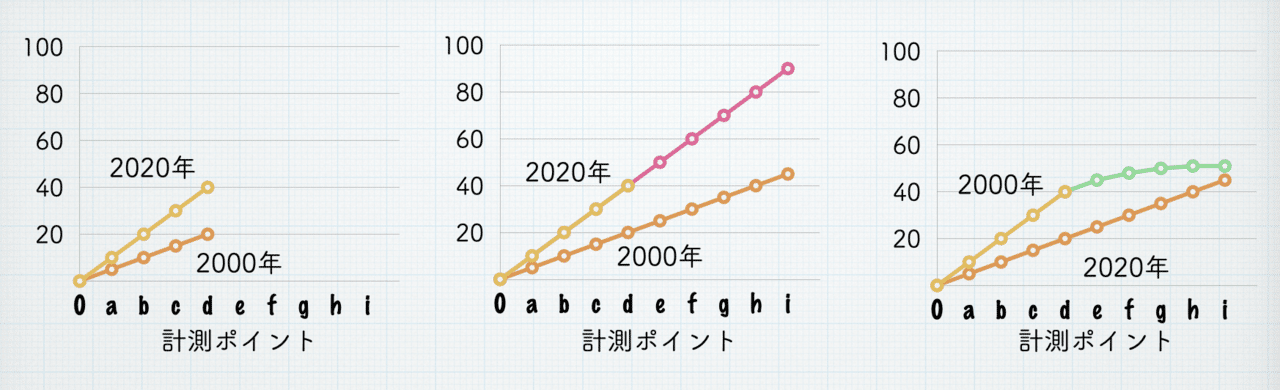

以下のようなイメージです。

実は2000年当時のe、f、g、hはそこから急激に性能があがる製品だったとします(緑色の線です)。そして、2020年までの開発の間にa、b、c、dを改善した分、e、f、g、hの良さが犠牲になっていたとしたら・・・。

さきほどの計測点を絞ったグラフと見比べてみてください。

だいぶ印象が違うと思います。

3つならべるとこんな感じです。

こうして見てみると、計測を絞るのも、推測をするのも、精度としては微妙です。

真っ向勝負で戦う土壌を作るサービスを

こうした過去と現在の比較の基準作りは、これまでは行政が行ってきました。例えば京都議定書やパリ協定の様なCO2排出削減目標は、国家の目標として作成がされてきましたので、その目標実現に向けての数字づくりは当然行政が担わざるを得なかったわけです。

もちろん、今後も基準作りのメインプレイヤーとして行政の役割は不可欠です。しかし、SDGsという新しい目標が、民間企業に委ねる中身が増えている現代においては、このルール作りそのものも民間の中で考えていく必要があるのではないかと思っています。

ある割合を下げるというスタート点を持ちながら、全員が納得するフェアネスを行政は目指します。そうなると先ほどの「比較不能な部分では測らない」という結論に至り、本来の目的である、「CO2を少しでも削減する」ことを却って阻害しかねません(メーカーはずっとa、b、c、dでしか競わなくなる)。

なので、私としては、以下の様なサービスが必要だと思います。簡単に言えば、環境に対する格付けをしてくれるサービスです。

ステップとしてはこうです。

最初に、マニアックで複雑で門外漢が見たら全然フェアに見えないかもしれないけど、とにかくCO2の絶対量は確実に下がるルールの作成。

次に、そのルールを門外漢含めてみんながスタンダードであると刷り込みができメーカーが従わざるを得ないくらいに影響力のあるルールへ昇華させる。

最後に、そのルールで見た時の各社製品の格付けなどを行ってくれる。

こうした3ステップを踏めるサービスが出てくることを期待したいです。

ということでまた。

現在サポートは受け付けておりません。