- 運営しているクリエイター

#和工房明月

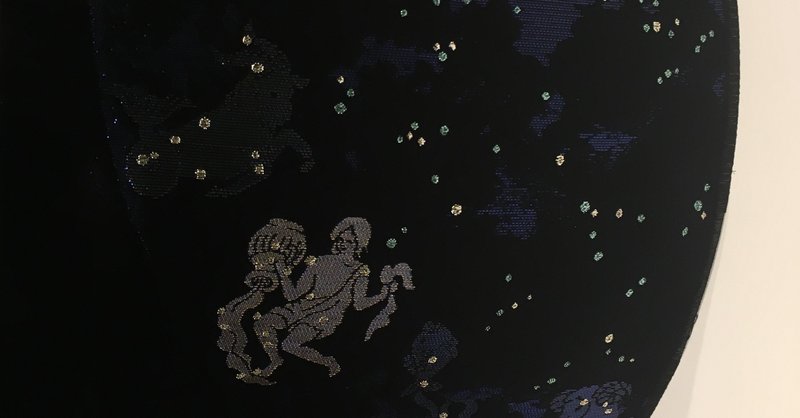

工芸の新しい潮流をみた

先日、京都府乙訓郡の”大山崎”に行ってきました。

京都市内の地下には大きな水がめがあり、”おいしい水”もあるので、京都の南のほうには酒造メーカーが多数あります。

大山崎町にもいくつか酒造メーカーがあるのですが、先日行ってきたのは、

『アサヒビール大山崎山荘美術館』

という、JR大山崎駅から徒歩10分くらいの、天王山登り口から山手へとあるいたところに位置する、山の中の美術館です。

今回の目

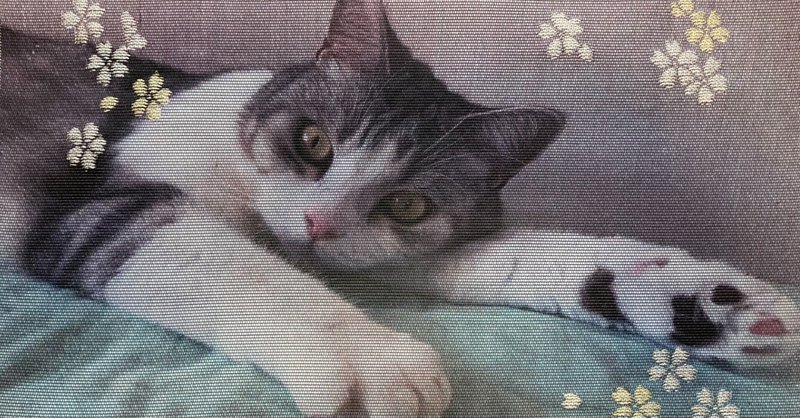

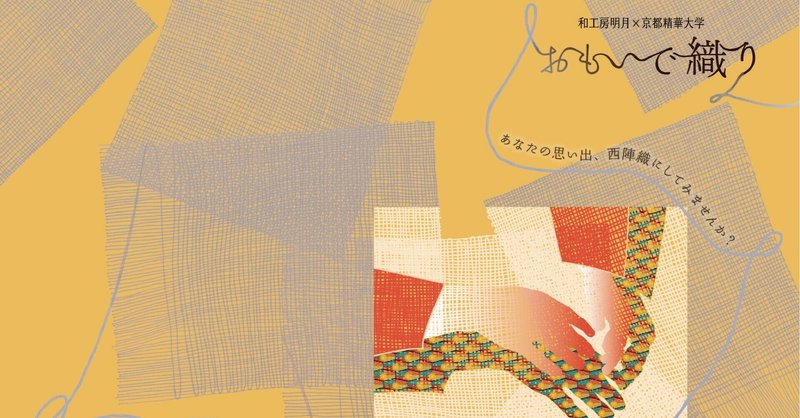

”おもいで織り”第2期分、織りあがりました。

2020年秋から2021年春にかけて行われた、京都精華大学の”コラボレーション演習”という授業内で誕生した”おもいで織り”というサービス。

過去記事👇 よろしければご参照ください。

2021年の7月に京都精華大学と京都リサーチパークとの共催シンポジウムが行われたときに、

コラボレーション演習授業にお声をかけてくださった、国際文化学部の米原有二先生が登壇されていて、”おもいで織り”の出来上が

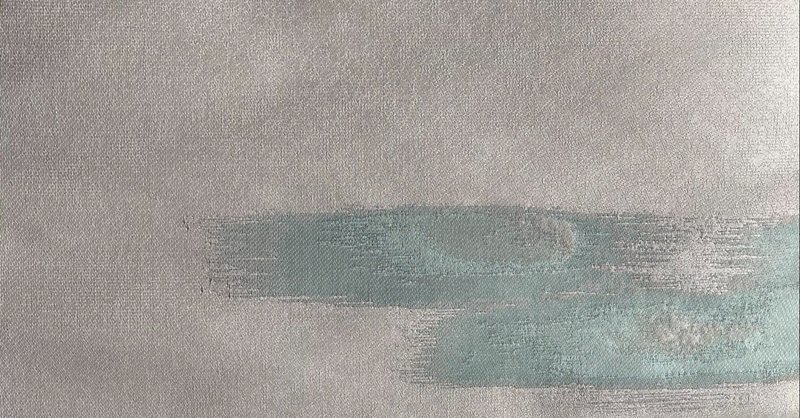

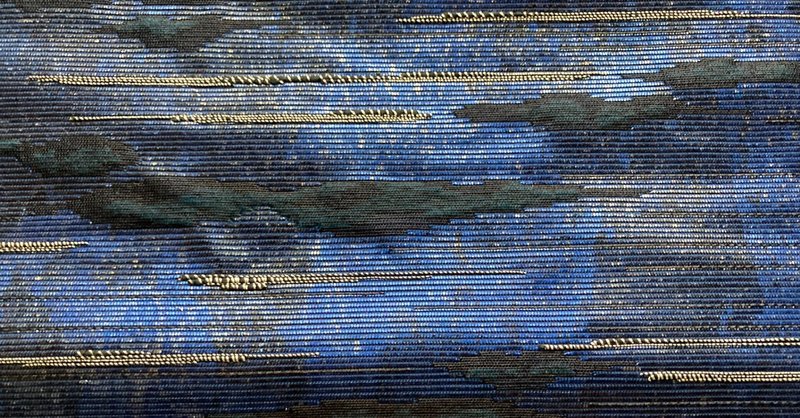

スミ濃淡を織物でつくる

和紙に墨汁と筆とで描かれる濃淡には、独特の面白さがあるように感じています。

ちまたにはたくさんの画材がありますが、アクリルガッシュやポスターカラーや油絵具などのように、何度も上から色を塗り重ねられる画材とはその質感が全く違います。

”画材”として同じ目的のために存在しているにもかかわらず、その材質の違いが絵そのものの描き方も変えるし、同じような構図で同じような色味をえらんだとしても、全く異なる

期間限定・おもいで織り受注いたします!

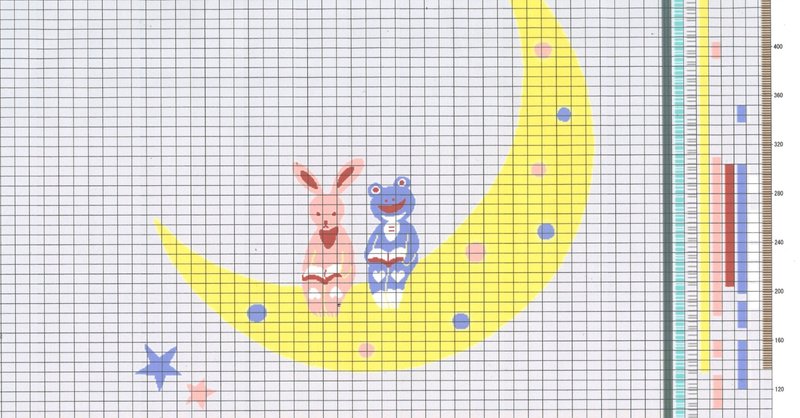

以前より記事にもかかせていただいておりました、京都精華大学×和工房明月のコラボ企画で誕生しました”おもいで織り”の受注を期間限定で承ることといたしました!

”おもいで織り”とは思い出の写真をA4サイズの額にはまるよう引き伸ばして、緯糸になるように細く裁断したものを織物として「織り込む」ものです。

※以下の記事を参考にご覧ください。

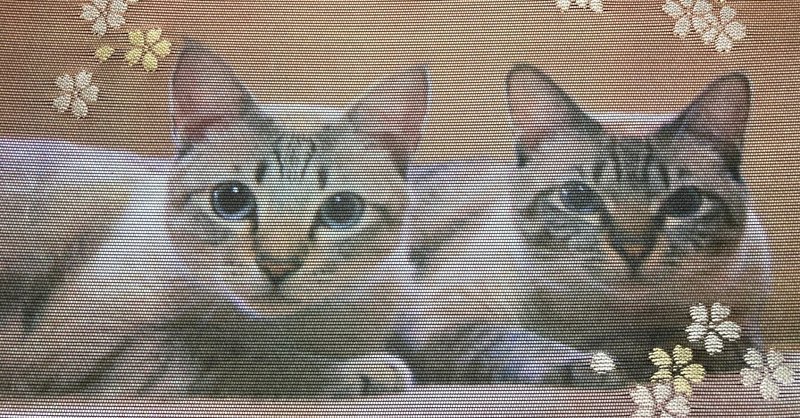

こちらのお写真は、春の受注会で承ったねこちゃんのお写真を引き

京都精華大学×和工房明月コラボ企画 続編

今年の三月に、京都精華大学の学生さんとのコラボ企画のご案内をさせていただきました。

それは、都精華大学の学生さんが私たちの『西陣織の技術を用いた商品開発をする』講義の成果発表&商品受注会のご案内でした。

一週間ほど前にご案内させていただいて、あわただしく当日の2021年3月13日(土)を迎えました。

十分な宣伝などは出来なかったのですが、会場の京都市岡崎(平安神宮近く)のみやこめっせ内、京都