“完璧じゃないこと”が許される。厳しくも優しい茶道の世界。

こんにちは。

茶道をはじめて一年目の今年、茶道の正月とされる「初釜」に参加させていただきました!

緊張してやらかしまくり、、、。

完璧ではないことが許されるとは、“茶道”の厳しいイメージと矛盾があるような感じですが、

お稽古を重ねていくと、もう一つの茶道の顔が見えてきました。

初釜当日、先生からは客役としていらしてね。とのことだったので、作法がいつもと違うくらいだろう、と普段着で出掛けて行ったのです。

それがまずかった。

来る人くる人、みなさん綺麗なお着物を着ていらっしゃる、、、。

結果、普段着は私だけ。しかも少し慌てて出てきたのでなんだかスッキリしない服。

「綺麗なお着物ねぇ〜」と談笑されるなか、居心地が悪くてモジモジ。

「客役として」ってそういうことか〜、、、。

先生、言ってよ、、、。(言われなくてもわかれ)(しかも着物持ってない)

お稽古場に足を踏み入れると、いつもよりしんとした空気。最初に目に入った赤いぽつぽつとした実はナンテン。

難を転ずるという語呂合わせで、よく民家の玄関前に植えられているのをよく見かけます。

ナンテンの他にも、松ぼっくりや柳、梅などこの季節を彩る植物たちが、黒い羽子板の壁掛け上にあしらわれてこの厳かな雰囲気をさらに盛り上げている。

待合には、テーブル上に置かれた赤だるまが片目を覗かせていて、その横の太い毛筆で描かれたであろう書には、目をかっと開き黒くうねる龍。

そしていよいよ初釜が行われる茶室に入り、床のまえに両手の指先をつくと、目の前にはいまにも咲きそうなピンクのつぼみの西王母と、透明感のある黄色い蝋梅。

目線を上げると

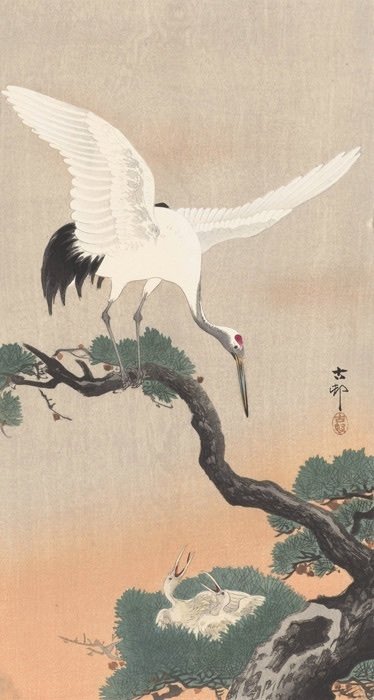

「鶴宿千年松」の掛け軸。

千年の時を生きてきた古い松。うねうねと横に広く枝を伸ばした松の葉の上には、ここが相応しいとどこからか飛んできた鶴がとまり、永遠に揺らぐことのないであろうその風景の神々しさに思わず呼吸を忘れてしまうほど。

その掛け軸の前に、左上から伸びる結び柳。

二、三束ねられた柳が一つ輪をつくり、下へと垂れている。

冬がおわり、春が始まるように

悪運のあとに、幸福が待つように

一陽来復という意味合いも込められているそうです。

年明けから、胸が締め付けられるような出来事が立て続けに起こって、こころが落ち着かない日々が続いたけれど

こうしてみんなで集まって一杯の茶を楽しむ、ほっと一息つけるような穏やかな時を過ごすことができている。

「大丈夫だ。」

と安心させてくれるような心のこもったしつらえの数々。

さりげなく毎回かわる掛け軸や置き物、お茶碗などの茶具の柄や名、和菓子に込められた意味。

それらが思い出させてくれる光景などが、直接的な言葉よりも心に語りかけてくる瞬間があり、そんな瞬間が心地よくて好きなのです。

こう書くとゆっくり丁寧に拝見したように聞こえますが、実際は前の人がどのような順番で、どのように拝見しているかを見て真似することで精一杯。

「そこから入るんじゃないわよ」

「はい。ここからもう一度やって。右足から、、」

と豪華なお着物姿の女性たちのなか、ただひとり普段着の女が躾けられ、しかも見られていることに気を取られてなかなかできずに何度もやり直しをして、恥ずかしい。

冷えていた身体がだんだん熱を持ってきてじわ〜っと吹き出す汗。

やっと数十個の目から解放されて

「はぁ、」と正座をして安心した束の間

亭主役のお点前を拝見中に、またまたやらかします。

誰が何をいうわけでもなく、自然としーーんと静まりかえった茶室。聴こえてくるのは

畳と着物がサッと擦れる音

お湯がトポトポと注がれる音

抹茶が茶筅でシャカシャカと立てられる音、、、。

そしてその心地の良い静寂を

ぐぅーーーーーーーっ と裂いた

私のお腹からでた音。

(はやくとまれ!とまれ!)

と念じる時間があるくらい長かった。

、、、もうここまできたのなら仕方がない。

みんなこいつだと分かっているだろう。あえて何も反応しない。わたしのことは空気として扱ってくれ、、、!!

平静を装おうと、おそらく変な感じでしばらく一点を見つめていた私をおいて、お点前は粛々と進められていきました、、、。

(いっつもこうだ。こういう時に限ってお腹はなるし、普段のお稽古だって一手進むごとに手直しされるし、はじめて一年も経つのに忙しさで誤魔化して復習も予習も十分にできてない。

せめてちゃんとした服、着てこればよかった、、、。)

「人様に迷惑をかけてはいけない」

日本ではこの言葉がひと歩きしてしまい、

「失敗してはいけない」「間違えてはいけない」

そのような思いを持って苦しんでしまっている人はまだまだ多いのではないでしょうか。

わたしもつい失敗してしまった時は恥ずかしい、申し訳ない、と落ち込んでしまうことが多々あります。

茶道では、お菓子をいただいてもらうようにお声がけをするタイミングが決められていたり、

お茶碗をいち、にと手前に回してからお茶を頂くなど細かい決まりがあって、つい完璧にやらないと!と張り切り過ぎてしまいますが、それは

できるだけ美味しくお茶を飲んでもらいたい。

せっかく用意してくれたお茶碗の柄の正面に口をつけてしまうのは申し訳ない。

という、いかに相手を想い合って良いお茶会にするか。そういった思いやりの気持ちが、この厳しい決まりに反映されているのです。

これは、「迷惑をかけてはいけない」という風習が残るところにも通じるものがあるような気がします。

わたしは今まで、この“厳しい優しさ”の部分の茶道しか、見えていなかったのです。

頭のなかのじめじめした自分の声が邪魔をして、せっかくの初釜に集中できなくなってきたころ。

「すぐ戻るから」と茶室を出た先生。

すると、

「これ、どうするの」

「あたしが行ったほうがいい?」

と今まで厳かな雰囲気をつくりだしていた先輩たちが、目をぱちくりしだしたのです。

あれ、みなさん当たり前のように次の一手が頭に入ってると思ってたけど、ちがうの?

もしかして、その凛と張りつめた表情の裏で、実はわたしみたいにドキドキしてたのかな、、

「それにしても、滞りなくスイスイとお点前されて!ご亭主を任されるだけあってさすがですね。」

「いえいえ。もう、さっきから間違えないかハラハラしっぱなしなんですよ。間違えていたらごめんなさいね。」

ふふふ、とみなさんの表情がほころんだと思ったら、先生が部屋に入ってきた途端にまた凛とした表情にもどる。

なんか、学生時代にもこういうの見たような、、

と思ったら自分のさっきまでの不甲斐ない自分なんて忘れて、わらけてきて。

さっきまでの緊張感は戻ったけれど、

みなさんの凛とした表情のなかにすこしイタズラっぽい笑みもみえる気がしてなんだか嬉しくなったのです。

さっきまでモジモジしていたのでよく見えてなかったけれど、よく見ると亭主役の先輩の手が小刻みに震えている、、、。

先輩、といってもみなさん大ベテランの40〜60代のお上品な奥さまばかり。亭主役の先輩は60代で、お着物教室の先生だといいます。そんなにすごい先生も、

「茶巾は体と平行に置いてね。」

「あっ、はい!」

とここではこのように、わたしと全く同じように手解きを受けるのです。

わたしの大好きな、茶道を通じた主人公の心模様を描いた小説「日日是好日」には、このようなシーンがあります。

その人の中に、むかしの「楚々としたお嬢さん」が、そのまま生きていた。80歳を越えていると思うけれど、「年寄り」という感じがしない。

(中略)

私はその人を見つめた。

(こんなふうになれたら、いいなあ)

「これからお弁当召し上がるの? 私は今いただいたところ」

その老婦人はチャーミングに微笑むと、「さっ、もう一席、お勉強してくるわ。お勉強って、本当に楽しいわね。それじゃ、お先に・・・」

主人公が、お茶席で出会った老婦人の言葉。

80を超えても、「お勉強」する世界。

完璧を目指すことは難しい。

失敗しても、間違っても、それもお勉強。

もはやここには、完璧というゴールはないのかもしれない。

茶道を始めたきっかけとなった大好きな小説。

わたしはその主人公のようにもがきながら、時に訪れるいろんな気づきに癒されながら、楽しみながら、お稽古をしている。

「小説の、『日日是好日』を思い出しますね。」

といつも通り手直しをされているわたしの横で、先輩たちが目を細めて見守ってくれている。

どこか昔を思い出しているような、優しい目をしていました。

厳しくも優しい、茶道の世界。

この“ふたつの優しさ”に溢れた茶道にまた心が震わされる。そんなはじめての初釜体験でした。

この写真を見返すたびに、苦くも顔がほころぶのでしょう。その時わたしは、あの先輩方の優しい目をしているのかもしれません。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?