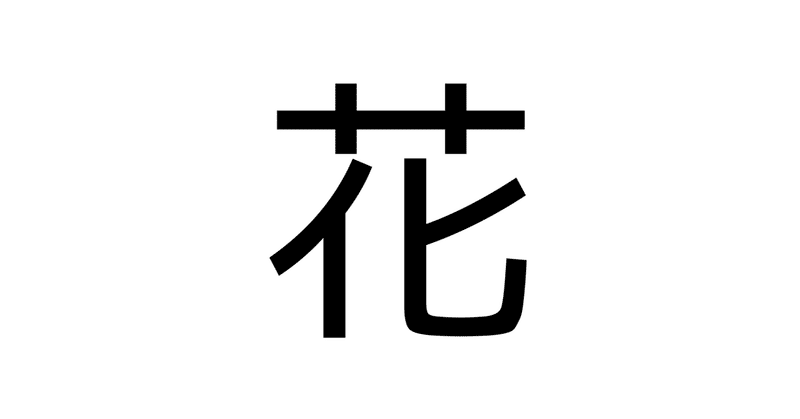

花海棠の木の下には

あった出来事を何となく整理したくて、文字に起こすということを偶にする。それはだいたい気持ちの整理で、嬉しいとか楽しいとか前向きな気持ちではなくて、悲しいとか辛いとか後ろ向きな気持ちであることが多い。だからこの話にはきっとオチはないと思う。

よく言えば自然豊かなところで、悪く言えば田舎でのびのびと育った。母は教育ママで、たくさんの本を読ませてくれたり、学習塾や英会話教室、スイミングスクール、エレクトーンなどに通わせる一方で、よく外遊びに連れ出した。桜が咲けばお弁当を一緒に作ってお花見をしたし、麦畑が色づけば蛍を探しに行った。枯れ葉が積もれば焼き芋をしたし、雪が積もれば全力で早起きして雪合戦をした。季節の花々を選んで買ってきて植えたり、金魚すくいですくった金魚を育てたり、二重飛びを一緒に練習した。バケツに水を張って渦を起こしカエルを入れてみたり(目が回って足が伸びる)、オオサンショウウオを捕まえてしばらく飼ってみたり、ダンゴムシを手いっぱいに集めてみたり、アリの巣をほじくってみたりもした。挙げてみるとキリがないが、ともかく色んなことを全力で一緒にやってくれたのだ。こんな日々が今の自分を創っている。

そんな自然と生命にあふれた日々を送っていると、表裏一体であることにも頻繁に遭遇する。「死」だ。自分が触れた生き物は、人間よりも生きる時間が遥かに短かった。金魚、猫、蝶、ウサギ、鳥、他にもたくさん最期をみた。その度に泣きながら庭の花壇に埋めた。飼っていた生き物はもちろん、道端に死んでいる生き物も連れて帰って埋めた。コンクリートの上で横になって、蹴られるか食われるかを待つなんて、なんだか放っておけなかったのだ。

それが普通ではないと気付いたのは、小学生のころだった。学校に行く途中、歩道の真ん中に鳥が横たわっていた。「うわっ、鳥じゃん」「死んでる?気持ち悪」とかなんとか友達が言っていた気がする。その時死んでいるものは気持ちが悪いと思われていると気が付いた。目立った傷がなく、そよ風に煽られてふわふわと動く羽をよく覚えている。避けて通り過ぎようとする友達を横目に、自分は鳥をそっと道の脇にある低い植木に寄せた。パンパンと手をはらって、帰り道にどうするか考えようと思いながら。

帰り道、植木を見るとやはりいた。朝と変わらず羽がふわふわと煽られている。友達が図工で余ったお菓子の空き箱を持っていたので、それをもらって死んだ鳥を入れた。ビスケットの赤い箱。売られているのを見かけるたびに当時のことを思い出すし、これから先もきっとこの事を思い出すんだろう。友達が引いた目をしていたけれど、そんなことはどうでもよかった。歩くたびに軽い質量が箱の中で揺れた。箱の明け口の隙間から尻尾が時々飛び出した。歩いてバスに乗ってまた歩いて、家に着く頃には箱が手汗で濡れていた。事情を聞いた母はスコップを渡してくれて、鳥を一緒に花壇に埋めた。流石に見かねたのか、「ジャクニクキョウショク」「ショクモツレンサ」などの話をして、もう連れて帰ってこないように言った。しかし悪い行いではないので、言葉を濁しあまり強くは言わなかった。結局それ以来、自分は死んでいるものを連れて帰ることを止めた。

月日が経ち、大学生になった。二十歳を越え、母と一緒にやる事に宅飲みの項目が加えられてから暫く経った。人生の夏休みとはかけ離れた忙しい大学生活、その束の間の長期休暇。穏やかな日々を謳歌していた頃。散歩をしている帰り道、見つけた、スズメの死骸。目立った傷がなく、風に煽られて揺れる羽。思い出す赤い箱、低い植木、埋めるスコップ、同い年のハナカイドウ。喉の奥が締まって鼻がツンとして、気づいたら持っていたコンビニのビニール袋にスズメの死骸を入れていた。手の中の質量が懐かしかった。家に帰ると母はスコップを持ち出した自分を見て不思議そうな表情をしていたが、何をしているのかがわかると「あぁ」と頷いて家の中に引っ込んでいった。埋め終えて手を合わせて、違和感があることに気が付いた。スズメが可哀そうだと思った、その気持ちに偽りはないけれど、今のこれはどうしようもない自己満足だし、屑みたいなエゴだと思った。昔はもっと純粋な思いで埋めていた、可哀そうとかそういう安っぽい気持ちでなく、可哀そうと思う気持ちはあったと思うけれど、何だかもっと人間らしい思いがあったように思ったのだ。いや、もしかしたらこう思うことこそが人間らしいと言えるのかもしれない。この変化が成長なのか退化なのかはわからないが、これが大人になったということだと思う。知らないことを知って思考が複雑になる一方、感情は劣化していくようで、その先に何があるのかは自分が最期に至るまでわからない。何もないかもしれないし、何かがあっても認識できないかもしれない。そんな風にはなりたくないけれど、そんな風になりかけている気がするのだ。

ただ一つ分かることは、あの頃の自分はもうどこにもいないということだった。

花壇に植えられたハナカイドウ。同い年の枝に淡紅色の花を咲かす。その足元には死体が埋まっている。

『「ハナカイドウの花言葉は、艶麗、美人の眠り、温和、友情。半分外れで半分当たりってところかな。気持ちが悪いくらい綺麗に咲くよね、あの花。桜の木の下には~ってやつ?楊貴妃の話の花は荷が重いったらありゃしない…」』

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?