つけめんヒストリ エピソード3

代々木上原大勝軒開店

代々木上原は坂道が多い。

大山町の高台にある湿地帯から代々木深町へ続く小川は、宇田川となって渋谷川に流れる。

尋常小学校唱歌「春の小川」のモデルとされている河骨川は、初台から参宮橋を通り、同じように宇田川へと合流する。

現在小川は暗渠の遊歩道に変化して、その面影を残している。

その昔台風などの豪雨時には、代々木上原の低地から渋谷方面にかけて冠水する場所が多くあった。

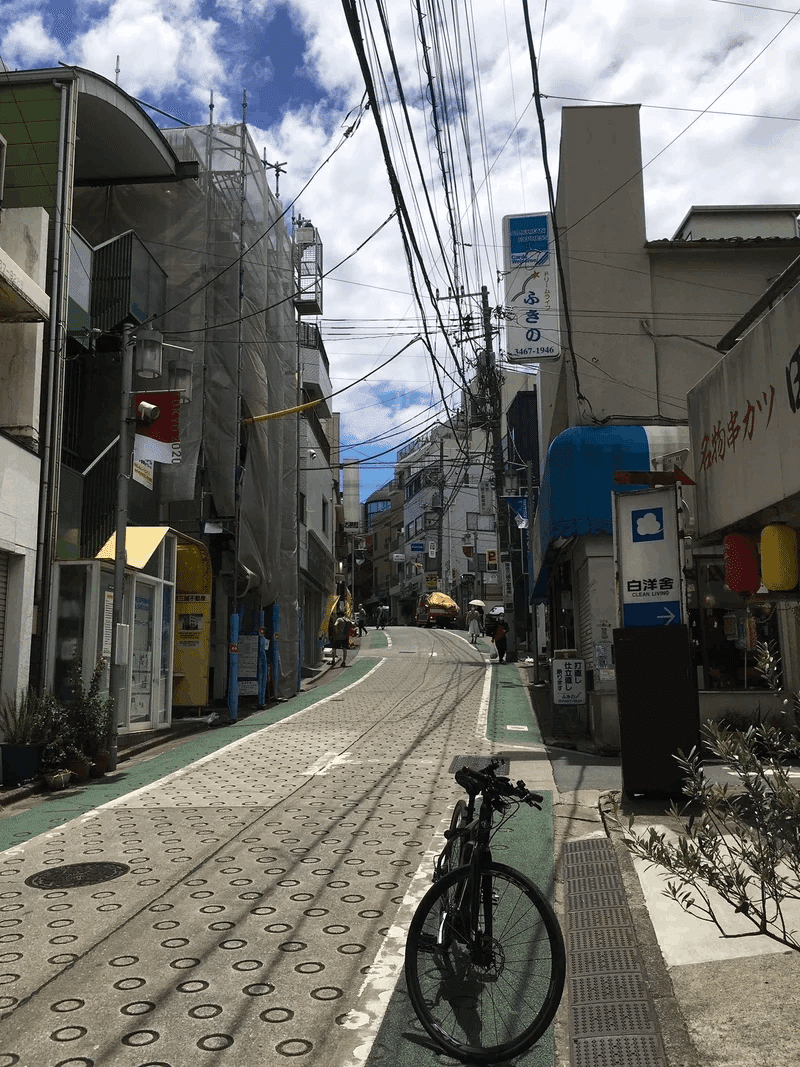

代々木上原駅改札を出て踏切を渡ると、坂道になって上原銀座商店街がある。

井の頭通りへ抜けるこの坂道は古くから旭坂と云われ、右へ曲がりさらに左へ蛇行して坂の上までは見通すことができない。

坂口正安は、この上原銀座商店街で住居付き店舗を購入した。

家族が安心して暮らせて、なおかつ商売のできる環境が見つかったのである。

坂道にある物件ではあるが、人通りも多く活気がある。

表具師店、時計屋、洋品店、ふとん店などが軒を並べる坂の中腹にある3軒並びの長屋の物件だった。

中野橋場町と違い、落ち着いた閑静な新興住宅が周辺に広がって、買い物をする主婦の姿が目立つ。

当時はまだ千代田線の相互乗り入れはなく、急行も止まらない新宿から各駅停車で4つ目の駅だった。

中野から引越して正安は店の2階で家財道具を整理し、開店の準備をしていた。

そんなある日、腹部に激しい疼痛を訴える。

店の前の小林病院で診てもらうことになった。

診断結果は急性虫垂炎で、放置しておくと合併症に至るということで急遽手術し入院した。

退院後の昭和29年2月大勝軒はめでたく開店した。

しかし半年が過ぎようとした頃、さらに予想外の災難が待つことになる。

正安は調理師免許を持っておらず、資格取得のため保健所へ検査に行くことになった。

「検査結果出ましたけど、肺に異常があるようですね」

「ええっ、どういうことですか」

「レントゲンで観たところ、白い影があります。結核のようです」

「結核?まさか、そんな」

「隔離入院して治療しなければなりませんね」

「そんな入院なんて、それは困ります。仕事を休むわけにはいきません。

私がいないと店は営業できないんです」

「そう言われても、困りますね。家族に感染する可能性もありますよ、お子さんいますか」

「います、まだ一歳になっていないです」

「それはとても危ないですね。やはり隔離した方がいい。そしてこのまま治療せずに放っておくと、お子さんが20歳にならないうちにあなたが死に至る可能性もありますよ」

「えっ・・・、ほんとですか・・・」

「ちゃんと治療しなければなりません、家族のためにもその方がいい」

「・・・・わかりました。でもなんとか自宅で治療するわけにはいかないでしょうか、開店したばかりの店なんです。ここで閉めるわけにはいかないんです」

「うーん、そうですか。仕方ないですね、それじゃこうしましょ、地元の病院で先生に処方されたことを守って生活するようにしてください。

それから保健所の指導員を月に一度訪問させます。酒、煙草はやめてください。そして薬を忘れずに飲み続けてください」

その時の光枝のショックは大変なものだった。

結婚して2年あまり、これから商売を軌道に乗せて自分たちの生活を安定させなければならないという時に大黒柱が倒れてしまっては元も子もない。

自分が正安の代わりにそばを作り、釜の前に立つなど自信はなく、まして生まれたばかりの勝正もいる。

それにもし自分達に結核が感染してしまったらどうなってしまうのだろう。

中野の店で頑張ってきて、さあこれから心機一転という時に頼りにする主人がこんなことになるとは誰も予想しないことだった。

一雄がそばに居てくれれば心強いが、中野店の仕事で忙しく新店を手伝うのは無理な話だった。

光枝は涙ばかりが溢れ、これから先どうしたらいいものか途方に暮れた。

そんな折に光枝はある拍子で従業員の手紙らしきものを読んでしまう。

親方である正安が結核を患ったことで自分に感染するのではという恐れと、店の将来を杞憂して直ぐにでも田舎に帰りたいと故郷の親に書いた手紙だった。

光枝は疑心暗鬼になっていた。

それでも手紙を書いた当の本人に何を言ったところで仕方がないと思い、何も知らないふりをして仕事を続けた。

そんな光枝をそばで支えたのは妹の昌枝だった。

昌枝は開店時から住み込みで正安、光枝と共に同じ屋根の下で暮らしていた。

「心配しないで姉さん、兄さんもきっと元気になるわ、根性のある人だからこんなことでダメになるような人じゃないと思う、きっと大丈夫よ。それに私も頑張るから」

昌枝の励ましと彼女の強い絆意識が他の店員にも通じたのか、店を辞めるものは誰もいなかった。

開店早々の苦難に見舞われた正安だったが、これをきっかけに一念発起した。

好きな酒と煙草を絶って多量の薬を飲み続けることで治療に専念することになる。

仕事を続けながらの治療になったが、やはり身体は思うように動かず根気も長く続かない。

寝ている時間も多くなり、汗をかくと薬が起因して肌着が真黄色に変色するのだった。

光枝は正安への献身的な看病と店の仕事、育児と従業員の面倒をこなす多忙な毎日を懸命に過ごした。

正安はそれでも朝はそばを作り、体力の続く限りは釜前に立ち続けた。

病状も徐々に回復し、もとの元気な身体になるまでに2年の歳月を要した。やせ細っていた身体は体重が増えて見違えるほどになった。

初めての土地であったが、さまざまな困難を乗り越えて正安と光枝の苦労が実を結び、地域で評判の店となった。

地元の人々に受け入れられ売上も徐々に伸びていくことになる。

従業員も増えて代々木上原、中野と合わせて9名ほどになり野球チームのできる人数になっていた。

そんな中で次男光男が誕生した。

店舗拡張

開店して9年後の昭和38年、三軒長屋の右隣の本屋さんが売りに出ることになる。

この代々木上原の地で営業していける手ごたえをつかんだ二人は清水の舞台から飛び降りる思いで、当時の金200万円で隣地を購入する決断をした。

購入した店舗との間仕切り壁を取り壊して、こちらを厨房と総菜売り場に改築。

厨房スペースが広がり、スープ釜を大型にしコンロも多く使えるようにした。

これで麺類の販売量も増え、炒め物や揚げ物も充実することになる。

店の入り口には蝋細工のサンプルメニュー、麺類とかつ丼、カレーライス、オムライス、ほか肉丼、玉丼、親子丼、カツライスが4段で陳列される。

定食も増えてメニューが豊富になった。暖簾も開店当初の「中華そば専門店」から、「中華軽食」に変わり、いわゆる町中華へ変貌したのだった。今をときめくグルメタウンとして、昨今なにかと注目される代々木上原だが当時はまだ今のように飲食店は数えるほど少ない時代であった。

大勝軒の朝は早い。

店の2階にある四畳ほどの製麺室から稼働音が聞こえてくる。

攪拌機や圧延機のモーター音が、子供達の目覚まし時計になっていた。

階段を降りると1階は土間で、すぐに厨房があり従業員が朝の仕込みに追われている。

中央に置かれたスープ釜から、もうもうと湯気が上がっている。

鶏、豚のガラスープとサバ節で作るダシのいい匂いが漂う。

釜は10斗の五右衛門風呂のような大釜で、断熱用のモルタルの蔵にすっぽり納まり、その周りが薄青色のモザイクタイルで囲われていた。

火力を強くするとゴォォーという音が厨房内に轟きわたる。

スープ釜とそば釜の燃料は都市ガスでなく石油バーナーだった。

その火力はガスとは比べ物にならない。

石油は近くの炭屋さんから常時購入して店裏のタンクに貯蔵し、床下に埋めた管を伝わって厨房へ送られていた。

勝手口には氷冷の旧式から電気に代わった新品の冷蔵庫、他にメンマ等の食材や出前の岡持などが置いてある。

2歳違いの兄の勝正と光男は、いつもこの厨房の脇を抜けて学校へ通う。

東京オリンピック

昭和39年東京オリンピックの開催年、この年光男は小学3年生になっていた。

学校から帰ると厨房にいる光枝に声を掛けた。

「ただいまー」

「おかえり」

「お腹すいたー」

「ラーメンでいいかしらね?」

「うん、あとオムライスも食べたい」

土曜日学校から帰ると、お腹ぺこぺこの光男は必ずラーメンとオムライスを食べる習慣になっていた。

入学当時は痩せていたのだがこの炭水化物の取り過ぎが原因で、学年でも珍しい肥満児の称号を与えられた。

学校では肥満児を問題視していた。

食べ過ぎは良くないと学校側の通達はあったがよく遊んで身体を動かしていたからだろうか、光枝はそれほど気にはせず空腹の子供にお腹いっぱい食べてもらうのは親心だと信じて疑わなかった。

それでも光男が高学年になる頃には、背も伸びて体型も変わっていた。

光枝は朝夕は子供たちにできるだけ普通の家庭と同じような食卓を用意していたが、忙しくて食事の用意をすることができない日には店のメニューで済ませていた。

「ねぇもうオリンピック、テレビで始まるでしょ?」

「そう、もうすぐ開会式が始まるよ。今日は外で遊ぶ時間はないわね。ゆっくり観られるでしょ」

「みんなもテレビ観るの」

「今日はお店よりも出前が忙しいけど、みんなで変わりばんこに観れると思うよ、せっかくのオリンピックだものね」

「うん、おばちゃんも一緒に見られるかな」

「たぶん観られると思うよ」

光男と勝正は普段土曜日ともなると午後は家にいることはなく学校の友達と遊びに出かけていたが、この日ばかりはテレビに釘付けになっていた。

「あれ、誰かの声がする。近所の人が騒いでいるね、なんだろ?」

「なんだろう、何かあったのかな」

開会式が始まった頃、3階から昌枝の歓声が聞こえた。

「うわー」

「みっちゃん、かっちゃん来て来て、ほらあんなところに飛行機が」

「えっ、おばさん、なになにどこ?」

「早く来て、ほら空を観てごらん、あんなにくっきりと良く見えるわよ」

二人が急いで梯子階段を登っていくと、昌枝は窓から身を乗り出して何かを指差している。

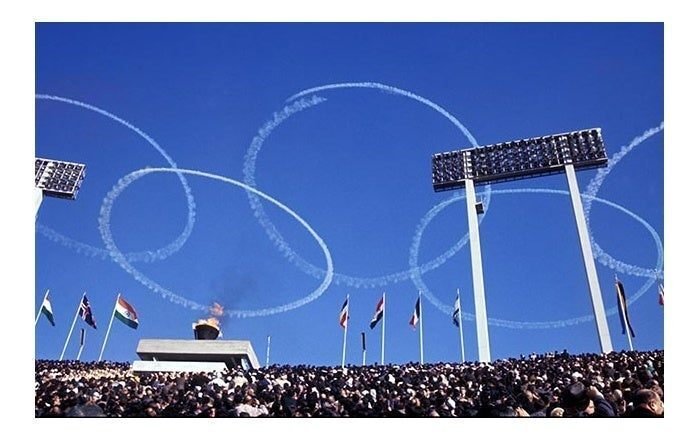

国立競技場上空の紺碧の空に、航空自衛隊ブルーインパルスが五輪の飛行機雲を描いていた。

「わーすごい!五輪のマークだ、ほんとに色がついてる、青、黄、黒、緑、赤だ、すごいね」

「今日は晴れてよかったね、昨日の雨が嘘のようだわ。いよいよオリンピックが始まるのね」

「そうだね、テレビ楽しみだなぁ」

「何が観たい?」

「100 m競争」

「おばちゃんは?」

「女子バレーだわね、東洋の魔女。あっ、そうだ最終日のマラソンの日にはお母さんと一緒に応援に行くからね」

「うん、学校で一緒に行くんだよね。ぼく日の丸とフィンランドの国旗を書いたんだよ」

光男の叔母昌枝は、この数年後に大宮の丸長に嫁ぐことになる。

小学校ではオリンピックにちなんで特別の授業が予定されていた。

最終日のマラソン競技は甲州街道を走るので、学校から歩いて20分ほどの幡ヶ谷沿道で親と一緒に応援するという学校行事だった。

生徒が手作りの旗を振って応援する。担任の先生からは「一つは日の丸を描いて、もう一つは自分の好きな国の国旗を描きなさい」という課題が出ていた。

光男は日の丸と、あともう一つはフィンランド国旗を描いた。

複雑なのは大変だからと、白地にブルーの十字を描くだけの簡単なフィンランド国旗を選んだのだった。

しかしマラソン日当日、先生から「フィンランドはマラソンに出ません」と言われ子供心に深く傷ついた。

せっかく書いたのに、なんで出ないのだろう。

今どきの子供なら「それを早く言ってよ」とでも言うことになるのだろうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?