第104回MMS(2015/05/22対談) 「1000年先を見越したモノづくり」 彫刻家 奥西希生さん

本記事は2015年に対談したものです。情報はその当時のものですので、ご了承ください。

●芸術家の家に生まれて

enmono はい、というわけで第104回マイクロものづくりストリーミングはじまりました。皆様いかがおすごしでしょうか? 本日のゲストはこちら鎌倉二階堂にありますご自宅を工房にしております仏像・神像の彫刻家、奥西希生さんです。奥西さんは仏像・神像の最終的な完成イメージを五百年先に据えていらっしゃいます。それはマイクロものづくりと通じる部分があります。単に大量生産大量消費のものではなくて、長く使われるものを志向しているという部分がシンクロしていて、もっとお話を聞きたいと思ってお邪魔しました。今日は貴重なお時間をありがとうございます。

奥西 ありがとうございます。

enmono 奥西さんのご家族は基本的に芸術家ということで。

奥西 はい、父が洋画家をやっていて、母方が代々彫り物をやっています。お祖父ちゃんが漆を塗る職人、お祖母ちゃんが彫り師で、全員が文化芸術の仕事をしています。

enmono 子どもの頃はどんな日常を送っていらっしゃったんでしょうか。

奥西 僕、ちっちゃい頃はお祖父ちゃんお祖母ちゃんとよくいたので、漆を塗っているお祖父ちゃんの横で粉箱を振ったり勝手におもちゃで遊んでたりっていうのを横でずっと一緒にしていました。お祖父ちゃんお祖母ちゃんは家で木を彫ったり漆を塗ったりしてて、みんなの家もそうなんだろうなぁと思ってたので。小学生くらいの時に会社とかサラリーマンというのが現実にいるものだと知って。

enmono テレビは見なかったんですか?

奥西 あんまり……スーパーマン、アンパンマン、サラリーマンみたいなそっちの括りで架空のものだと思ってたので。名前もちょっとかっこいいのでね、なんかヒーローっぽいものなんだろうなぁと思ってたんです。まぁ家族全員そうだと、みんな幼稚園くらいまではそれが普通だと思って育っちゃう人が多いんじゃないかなぁ。

enmono 高校は普通の?

奥西 高校は建長寺の中にある鎌倉学園です。学校がお寺の境内とくっついていて、仏様がいつでも見られるという理想的な環境なので、鎌学行きたいなぁと思ったんです。

enmono 自然とそういう道に進んでいったわけですか?

奥西 もう幼稚園くらいからそれをやるもんだと言われてたので。漆もかぶれないようにちっちゃい頃から耐性をつけられたり。ちっちゃいお茶碗に白い漆とご飯を混ぜて、ご飯の時に食べさせられたりして。

enmono すごい(笑)。大学で学ばれたことはどういったことですか?

奥西 芸術というものをきちんと勉強してみなさいとお父さんから教わって芸術の大学に行きました。ブロンズとか石彫とか海外の彫刻芸術を知って、同時にいろんな職人さんのところに丁稚奉公に行きました。職人さんもすごく細かく職種が分かれているので、漆っていっても塗師(ぬし。塗る人)がいたり、蒔絵師がいたり、そういう職人さんにそれぞれ教わって、大学出てからもそれがずっと続いて、31歳ぐらいの時にそれらの勉強が全部終わりという感じでしたね。

●目指すところ

enmono 彫刻家という肩書きでやられてますけど、最終的にこれを生みだしたいというのはあるんですか? 仏像に特化するとか、あるいは別のものを、とか自分のゴールみたいなものがあれば。

奥西 モノ自体より、「このレベルに立ちたい、そこからの景色が見たい」という部分で目指してるところはあります。どういう風にものが見えるのかを知りたいなと思いますね。

enmono 仏像彫刻の最高レベルは鎌倉時代が最高と以前お話しした時に伺いましたが。

奥西 仏像はそれぞれの時代の特色みたいなものがはっきりとあって、それぞれの技術の粋が個別にあるので、どの時代も全部合わせてどれがいいかっていうのはとっても難しいです。現代の人が見てすごくわかりやすく感動できるものっていうのは運慶さんなんかがとっても人気があるので、それに代表される鎌倉時代の具象性、人間の顔とかの要素を入れた仏像っていうものがキチッとできていたあの時代がすごい革命だったと思いますね。

enmono その時代がピークで今は段々と失われてきていると……。

奥西 それぞれ明治時代とかにもすごくある時代ある時代に突出したものっていうのがあるので、現代にもそれはもちろんあるんですけど、鎌倉時代ほどのおっきな変革っていうのは、仏像とか神像とかの世界でも起きずに、どっちかっていうとそれを守っていこうという時代に入ってきている、そういう時期なんじゃないかなと思います。

●変わるもの、変わらないもの

enmono 長い目で見たものづくりに携わってらっしゃる奥西さんから見ると、いわゆる大量生産の時代のプロダクトはまったく別の世界ですよね。ものづくりとは言っても製品ではなく作品だから、そういう大量生産的なものに対する感覚ってあります?

奥西 どっちもきっと大事なのかなとは思うんですけど。きっと普通の社会で流通するものっていうのは、大量生産が割と本道みたいにあって、それに対していいものを作ろうって個人の人が頑張ってるんだと思うんですけど、技術とか伝統工芸の世界だと、個人的にいいものを作ろうとしているのが本道で、時代によってイレギュラーな形で大量生産に踏み切るっていうものが多いので、大量生産の方がレアなんですよね。本道は個人がいいものを作ろうとしているのが筋として通っているので。

奥西 (鎌倉彫が一般大衆向けに作られたのは)明治時代、廃仏毀釈という仏様が作れない時代を乗り切るために作りあげた智慧みたいなものなので。ちょっとイレギュラーな形で一般の人に向けて大量にものを作るという時代が始まったので、そっちの方が僕らにとってはめずらしいんですよね。

奥西 昔いた鎌倉仏師は完全に伝承が途絶えて、今継承者が誰もいない状態になってしまって百年以上経っていて、それの復興をさせようとしているんですけど、その研究の過程で発掘にもよく立ち会うんですね。鎌倉は家を建てる時に発掘する義務があるので、鎌倉時代の地層まで掘って発掘をするんですけど、そこで漆の道具なんかが何点か出てきていて、そういうものも今のものと比較するみたいな仕事を頼まれたことがあるんですけど、ほぼ変わらないっていう、ほぼというかまったくに近いんじゃないかなぁ。僕が使っているものと同じものが朽ちた感じで出てくるだけなので。

奥西 多分もうなにも変わってないんだなぁというのが、少なくとも千年近くは。道具も変わってないですし、今も科学的な道具って漆の道具で使うことってないので。木で作った持つところに、人毛(人の髪の毛)が入っているものが漆の塗り刷毛っていうものなんですけど、ヘラも木で削って作ってあったり。漆自体も樹液で自然のものですし、道具の形も変わっていなかったので、もうある程度一番いい形っていうのが千年前くらいにできて、あとはそれを使って塗り方をいろいろ変えてきてるっていうだけなんじゃないかなと。

●鎌倉時代の仏像彫刻を復活させる

enmono 結構深い話を繰り広げられたんですが、さらに後半ですね、いろいろ聞きたいことも私なりに整理してきたので。先程ちょっとお話に出ましたけど、今取り組まれていることが鎌倉時代の仏像彫刻の技術っていうのを復活させようということで、どれくらい前から取り組まれているんですか?

奥西 27歳あたり……学校出たあたりで、そういうものが復活させられるんだという目処がついたので。

enmono どういうところから目処が?

奥西 単純に僕の漆の技術とか知識の部分で、よくわからなかったものが段々どうしたらそうなるのかっていうのがわかってきて「できるな」と思って始めて。

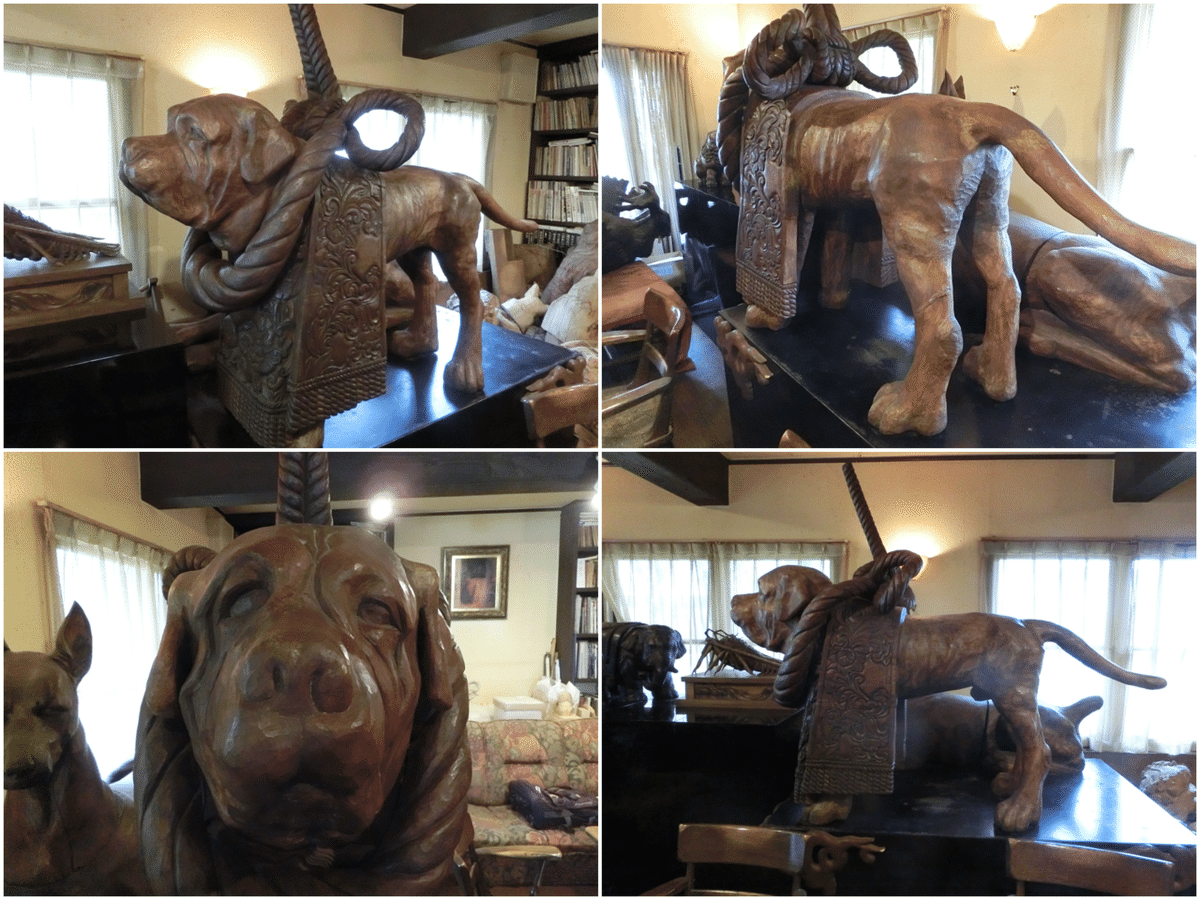

「伊勢」

enmono それは今までほかの方がやったことがなかったチャレンジなんですか?

奥西 そうですね。研究はされたことがあるんですけども。学芸員みたいな方たちがいろいろ論文を書いたり……それは僕が生まれるちょっと前1970年代ぐらいにしっかりとされていて、その後研究する人もいなくなってしまって、実際やる人となると室町時代くらいからいないんじゃないかなと。

enmono 彫りと漆の技術を融合させて鎌倉時代のレベルまで復活させるっていうことなんですか?

奥西 こういう仏様を作るっていう種類もそうですし、ポーズ、法衣の垂れ方、布の彫り方、髪型、手に持ってるものもそうですけど、すべてが全国的に見ても鎌倉独自のものが多々あります。それをしっかりと踏襲して仏像を彫る人はいなくなってしまったので、そこをしっかりと勉強して。あとは土紋(どもん)っていう漆と粘土等を混ぜたもので型を抜いて作った半立体を仏像にくっつけていく技術なんですけど。それも「こうだろう、ああだろう」という研究はされていたんですけど、それもそのまま誰もやらず――になっていました。その技術についてはもう完全に復活させられて、いろんな研究者の方とか、あと土を使うので考古学の方とかにいろいろ選定してもらって、形になるところまでしっかりとやってるので、実際それを仏様に使っていけると完成という形に。

「勢至菩薩立像」

enmono その技術を使って仏像を作るということは、もう始められてるんですか?

奥西 そうですね、はい。

enmono そこを極めてやろう、復活させようという、自分なりのきっかけはあったんですか?

奥西 幼稚園の時にお祖父ちゃんがよく僕を連れてお寺とかに一緒に行っていて、鎌倉彫っていうのは元はこの仏像を作っていた人たちが始めたもので、だけど今この仏像は作らずにこの鎌倉彫という一つの型になってきているので、大本の仏像も彫れる、鎌倉彫も彫れるっていう人が出ないといけないよねっていう話をよく僕にしていて、明治時代に鎌倉仏師としては最後の型がいらっしゃるんですけど、その方が彫った初江王像という仏像をよく見せに行ってくれてて、この人が最後の人なんだよという風に。出来がすごくよかったので単純に自分が持ってるオモチャよりもそっちが欲しかったというか(笑)。閻魔様みたいな形の像なんですね。

enmono それは今どこにあるんですかね。

奥西 今どこかな。本家のお店にあるとは思うんですけど。当時は資料館っていう一般人が誰でも見れる鎌倉彫の資料が展示してあるビルがあって、そこにずっと展示してあったんですね。僕が小学校くらいまではいつでも見に行けたので、昔……なにでだったかなぁ、『ゲゲゲの鬼太郎』かなぁ、なにかのオモチャを僕は持っていて、閻魔様のソフトビニール製のオモチャを持っていて、やっぱりその頃から和風のものが好きだったからだと思うんですけど、それを大事に持っていて、似てるんだけど仏像の方がはるかに出来がいいというのは幼稚園児ながらに「なんてこれはいいものなんだろう」って自分のものと見比べて「これ欲しいなぁ」と思ったんですけど、もちろん買えるものではないので。お祖父ちゃんが「こういうものを作れる人になりなさい。こういうものを作れる人が昔はいっぱいいたのに、今は誰もいないんだよ」と。

●後の世に繋いでいくもの

enmono 普段は東京の方の工房で?

奥西 今は鎌倉の方が。お寺の仕事が二つくらい入ってるので。

enmono 現場でやられてるんですか。現場というかお寺の方でやられてるんですか?

奥西 今は打ち合わせ段階と、木の管理とかなので、お寺の方で管理してる木を管理してっていう時期に入って。一年後とか二年後くらいに1個はなに作るか決まって始まるというのと、もう1個はすでに始まってるのと……。

enmono 結構、打ち合わせ始まって一年後二年後にできる感じなんですか? タイムスパンがどういう感じなんでしょうか?

「水晶飾華象」

奥西 まぁ「何年後までに」っていう。五年後くらいだったり、そこの境内に生えてる御神木を使う時は、木が折れたりして呼ばれるので、それを乾かす時間がやっぱり四年とかってあるので。四年間乾かして、その間になに作るかを決めて、四年後からスタートして、そこからさらに何年後に完成みたいな形です。

enmono 時間軸が違いますね。で、最終形が五百年後。

奥西 そう(笑)。

enmono ちょうどいい感じに漆が少し剥げて、そういう風合いが出て、そういうのをイメージしながら作られる。

奥西 僕もそうだけども、何百年か前の人のものを見て、すごく勉強をして、僕らはものを作っているので、ゆくゆくは五百年後くらいに自分が作ったものを若い人が見て、「あ、これ欲しいな」って幼稚園生に思ってもらえたら、その人が彫刻を始めてもしかしたらすごいものを作るかもしれない。大学の時、平山郁夫先生っていう日本画の方が学長で、その入学式の挨拶が「芸術家はこの中に一人いるかいないかだと思うので、あとの人はその人のために学費を払ってください」という風にズバッと。要はもう百年に一人くらいの人のために、みんなが礎になるしかないような世界なので、自分がそうなれるといいんですけど、なれなかった時はそういう技術の研究を進めておくとか、選ばれた人のためにあとの人は土台になるしかないので……まだ自分は土台ではなくてその一人になりたいとは思ってるんですけど(笑)。まぁダメだった時には誰か後に生まれる英雄の役に立つことをしなければ、というのも思ってるので、土紋の研究とかも論文を全部残して、いつか若い人がまた僕みたいに一から研究する必要がないように、そういうものはきちんと残しておきながら、自分がなれるようにそれは諦めずにきちんとがんばろうと思います。

●日本のものづくり

enmono 最後に、「日本のものづくり」について。今の日本のものづくりでもいいですし、奥西さんの捉えるタイムスパンでの日本のものづくりでもいいです。これからどうなっていったらいいのかという考えがもしあればお願いします。

奥西 日本人の特殊性っていうのは堪え忍ぶことに特化してるっていうのが僕はすごい長所なんだなぁって気がします。西洋の方はそれが苦手ですね。

enmono イタリア人は堪え忍ばないですか。

奥西 その代わりものすごい瞬発力があって、発想みたいなものに関してはもう敵わないなぁって思うぐらい、ものがパーンと閃くというか、あれは僕にはできないなぁってすごく勉強になりました。時間をかけてしっかりと、じっくりと我慢してる時間っていうのは本人はつらかったり悩んだりするのかもしれないけど、実は本道のとっても正しい証拠なので、そういう時にしょぼんとならないで作り続けられると、日本人っていうのは世界でとっても通用しやすい人間なんじゃないのかなぁという風に思いますね。

奥西 ちょっとずつ上達するよりも、我慢して我慢してバーンと結果を出す方が向いている気がします。

enmono ということで、今日は非常にわくわくするお話を伺うことができました。どうもありがとうございました。

奥西 ありがとうございました。

「不倶戴天」

◆対談動画

奥西希生さん

公式サイト

作品ギャラリー

■「enmono CHANNEL」チャンネル登録ねがいます。

■MC三木の「レジェンド三木」チャンネルもよろしく

■対談動画アーカイブページ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?