【今でしょ!note#48】 社会保障制度の成り立ちと変遷 (2/3)

いかがお過ごしでしょうか。林でございます。

昨日からお送りしている「社会保障制度の成り立ちと変遷」シリーズの第二話です。

第一話はこちらになりますので、まだ読まれていない方は、こちらからアクセスして、ぜひスキしておいてください!

第一話では、戦前の社会保障制度の誕生から、高度経済成長における労働形態・家族形態の変化を背景に実現した1961年の国民皆保険・皆年金、福祉元年と呼ばれた1973年より高齢者の医療費無料化、高額医療費制度の導入について説明しました。

今回は、1975年以降の高度成長終焉後における、社会保障制度の各種見直しの流れについて掘り下げていきます。

2-1 老人保険制度の見直し

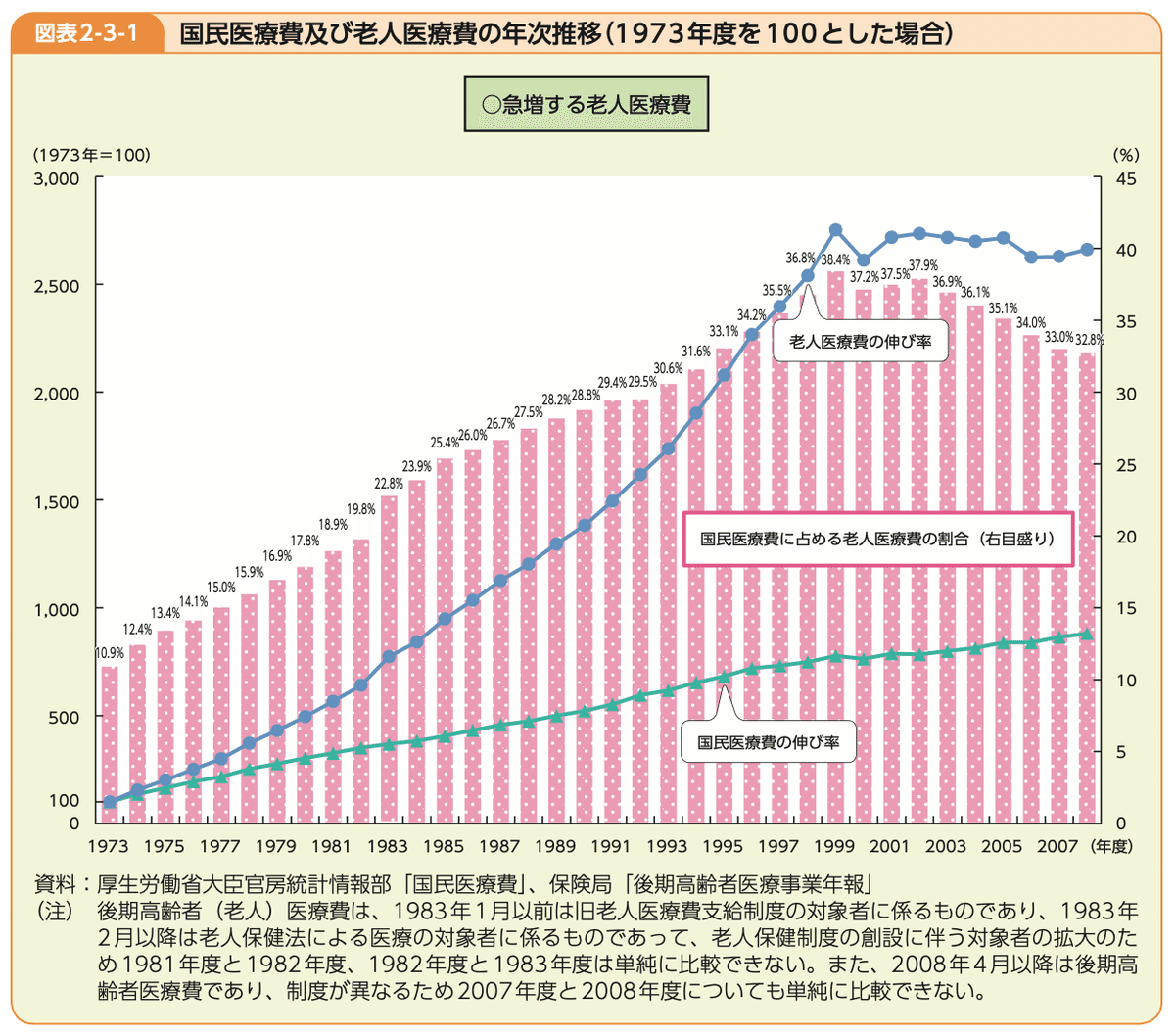

1973年1月に実施された老人医療費支給制度により、従前と比べて高齢者は医療機関にかかりやすくなり、老人医療費が急増することになりました。

また、1960年には65歳以上の受療率は現役世代のそれを下回っていましたが、その後現役世代を大きく上回ってくるなど、行き過ぎた受診を招き老人医療費の急増を招いているとして、病院の待合室に高齢者がつめかける「病院のサロン化」や「過剰受診・過剰診療」などの問題が指摘され始めます。

また、人口の都市集中などにより、国民皆保険実現当時に半数弱を占めていた農家等の家族従事者や自営業主が減少し、一方で被用者保険の加入者が退職後に国民健康保険に移行したため、国民健康保険は高齢者の加入率が被用者保険に比べて高くなり、国民健康保険の財政状況は非常に厳しくなりました。

このような流れを受けて、1982年に「老人保健法」が制定されます。

老人医療費支給制度が廃止されて高齢者にも一部負担が求められるようになり、老人医療費について国・地方公共団体が3割負担し、各保険者が7割を拠出することで国民健康保険財政の救済策が講じられました。

また、経済成長が鈍化する中で、医療費は経済成長率や国民所得の伸びを上回る形で増加傾向を示し、医療費と国民の負担能力との間のかい離が拡大するおそれが生じてきます。

これを受けて、1984年には健康保険法が改正され、サラリーマンである被保険者本人に 1 割の自己負担を求めることになりました。また、生涯を通じたサラリーマンの給付と負担のバランスを保つために、「退職者医療制度」が制定されます。

これは、現役サラリーマンと事業主の保険料を主な財源として、退職者等の医療費をカバーし、これによって退職後給付率が大幅に低下することを緩和するとともに、国民健康保険の他の加入者の負担を軽減することを目指したものです。

2-2 基礎年金の創設

公的年金制度が3種7制度(一般被用者向けの厚生年金保険と船員保険、公務員向けの5つの共済組合、農民・自営業者向けの国民年金)に分立して存在した結果、給付と負担の両面で制度間の格差などが生じていました。

このため、国民年金法が 1985年に改正され、国民年金は全国民を対象とする基礎 年金制度に改められ、厚生年金や共済年金等の被用者年金は基礎年金に上乗せする 2 階部分の報酬比例年金として再編成されます。

こんな経緯があったとは知りませんでした

この結果、基礎年金の部分については、給付と負担の両面ですべて同じ条件で扱われることになり、制度間の整合性と公平性の確保を目指します。それまでの制度では専業主婦は夫の被用者年金で保障されることとされており、国民年金への加入は任意であったことから、任意加入しない妻が離婚した場合は年金受給できない問題がありましたが、専業主婦も国民年金加入が義務付けられ、加入者一人一人に自分名義の基礎年金が支給されることになりました。

2-3 バブル崩壊後の社会保障体制再構築

日本経済は、1985年のプラザ合意により円高が急速に進行しますが、「円高不 況」を避けるために低金利政策を継続的に採用した結果、株価・地価などの資産価格が異常に値上がりするバブル経済に入っていきます。

しかしながら、バブル経済の時代は長くは続かず、1990 年代初頭には事実上崩壊し、安定成長の時代は終焉を迎えました。

低迷する日本経済の中で企業は採用を制限し、パートタイム労働や派遣労働などの非正規雇用者の割合が増加してくると1990年以降共働き世帯が専業主婦世帯を上回り、従前の男性を中心とした正規労働者の長期勤続を前提とした雇用慣行に変化が見られてきます。

(このあたりの雇用形態の変化については、こちらの記事でもまとめておりますので、ご興味ある方はご覧になってみてください)

1985年の男女雇用機会均等法、1991年の育児休業法制定により、1歳未満の子を養育する労働者には、育児休業取得が権利化されました。

また、1995年より雇用保険の被保険者が育児休業を取得した場合、育児休業給付金という形で休業前賃金の25%相当額(養育する子が 1 歳に達するまで)が支給されることになります。

一方、核家族化や共働き世帯の増加の一方で高齢化が進行したため、家族による介護が容易でなくなってきたため、1999年に施行された「育児・介護休業法」に基づき、 介護休業制度が義務化されます。

雇用保険の被保険者が介護休業を取得した場合、介護休業給付金として 3 か月を限度に休業前賃金の25%相当額を支給されることになりました。

1997年には介護保険法が成立し、2000年より施行されますが、介護保険制度の介護保険制度の創設により、要介護認定を受ければ、原則として 65 歳以上の高齢者は費用の 1割の自己負担で介護サービスを受けられるようになります。

この新たな社会保険制度の創設は国民皆保険・皆年金以来のことであり、世界的にはドイツに続くものとなりました。

2-4 年金支給年齢の引上げと定年延長

年金支給年齢の引上げは、高齢化が本格化した1970年代後半以降、本格的に検討されるようになり、1980年には厚生年金の支給開始年齢を60歳から65歳に引き上げる案が諮問されたものの、当時は多くの企業の定年が55歳であったこともあり実現しませんでした。

一方で、その後も平均寿命は延びていき、「人生80年時代」と言われるようになると政府で再検討されるようになり、1994年に国民年金法および厚生年金法が改正され、厚生年金の男性定額部分の支給開始年齢は2001年から段階的に引き上げられ、2013年には65歳となります。男性の報酬比例部分については2025年にかけて65歳に引き上げられることになっており、女性はそれぞれ5年遅れで実施されます。

年金引き上げに伴い、60〜65歳の高齢者の雇用促進および所得補填が重要な

政策課題となり、高年齢者雇用安定法が改正され、2023年現在では、事業主に対して65歳までの雇用確保が義務付けられ、70歳までの就業機会提供が努力義務と

されています。

次回は、2000年以降の社会保障制度の変遷について、ご紹介します。

それでは、今日もよい1日をお過ごしください。

フォローお願いします!

この記事が参加している募集

もし面白いと感じていただけましたら、ぜひサポートをお願いします!いただいたサポートで僕も違う記事をサポートして勉強して、より面白いコンテンツを作ってまいります!