”美しいイラン”で旅行気分〜世界最古の旗のはなし

仕事のあと、地下鉄を乗り継いで白金高輪まで行った。そこから向かった先は、駐日イラン・イスラム共和国大使館。ここで開催されていた展覧会”美しいイラン”をおとずれた。

簡単に海外旅行ができなくなって、はや1年半。外国の駐日大使館でこうした旅行気分をあじわえるのは、ちょっと嬉しい。

この展覧会については、以下のTimeOutさんの記事に詳しいので、リンクをはっておく。

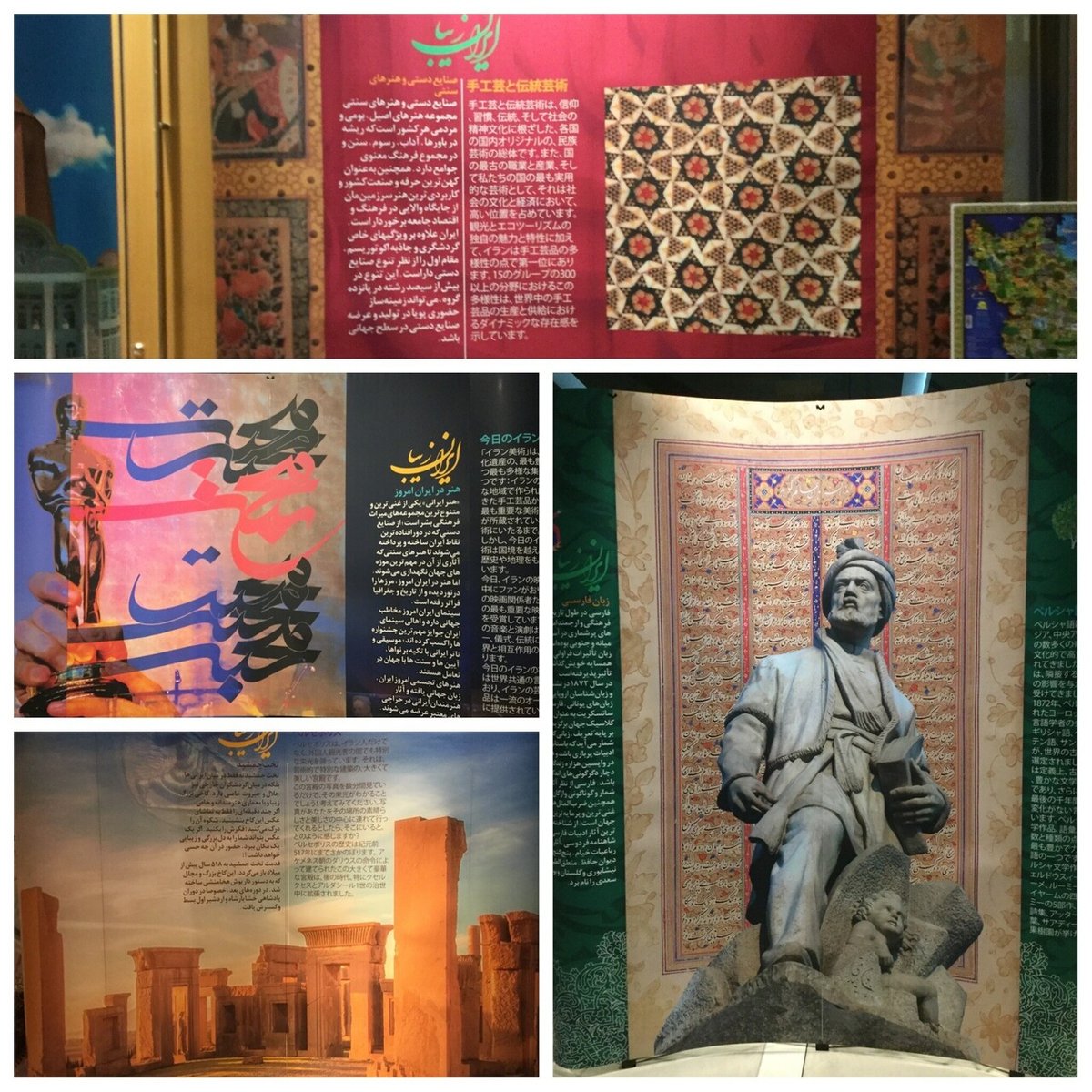

これはイランの自然と文化と歴史を紹介する展覧会。端の曲がった大型パネルがならび、ゆるやかに通路がかたちづくられている。そのパネルのあいだに工芸品や考古遺物のレプリカなどが置かれてある。

展示解説は、ペルシャ語と日本語のみ。わたしがお邪魔したとき、他国の大使館関係者だろうか、アラビア語圏のかたの来客があったようだ。よく聴こえなかったけど、ペルシャ語・アラビア語の通訳の声が聴こえていて、そちらがちょっと気になってしまった。

◆

この”美しいイラン”展、その名のとおりイランのエキゾチックな魅力とその長い歴史を視覚的に美しく見せてくれている。先に書いたとおり、大型パネルに囲まれた通路のような構成が、目に楽しい。以下、会場で撮らせてもらった写真から。

イランの言葉はペルシャ語。表記につかわれている文字は改良されたアラビア文字だけど、アラビア語とはまったく異なる言語だ。わたしは、ラマダーン入りのときに書いたとおり、アラビア書道をやっている。

アラビア書道の書体のひとつに、ナスタアリーク体というのがある。これは14世紀のペルシャ(現イラン)で考案された流麗な書体。他の書体では文字をちょっと左に傾けて書くところ、この書体だけは逆に右に傾けて書く。

じつは、わたしはこのナスタアリーク体がちょっと苦手。線の強弱がありすぎて文字の形をとりづらいのと、語根のかたまりで単語を識別するアラビア語にそぐわない感じがするからだ。

しかし、この”美しいイラン”展では、そのナスタアリーク体が主流。説明文こそ、活字で一般的なナスヒー体だけれど、見出しや展示物はナスタアリーク体で書かれている。

わたしはペルシャ語を知らないので、詩の内容はわからないけれど、ペルシャ絵画に添えられた踊るようなナスタアリーク体は、とても美しい。さすがペルシャで考案されただけあって、母音字をはさむペルシャ語とは相性がいいのだなと感じた。

◇

多岐にわたる展示内容、ひとつひとつ書きたいことはある。だけど、とりとめがなくなるので、ここではひとつだけとりあげたい。旗マニアとしては見過ごすことのできない、イラン東部のルート砂漠で発見された世界最古の旗だ。

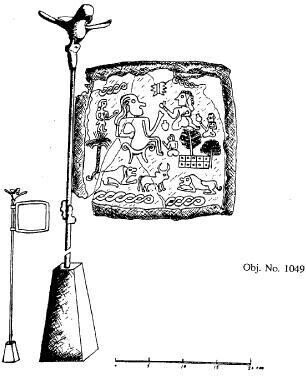

この説明によれば、5000年前の旗とのこと。旗といっても、布製ではなくて青銅製。だから、実際にはためいていたわけではなく、なんらかの目的でつくられた旗の形をした造形物。さすがに布の旗は何千年も残らない。しかし、この青銅の考古遺物が当時の旗の存在を教えてくれる。現在の旗そのままの形なのはとても興味深い。

この青銅の旗は、旗章学の祖ホイットニー・スミス氏も、1975年の大著『FLAGS through the Ages and across the World』で「現存する最古の旗」としてとりあげている。

しかし・・・青銅器時代にしては5000年とは古すぎないか。わたしは内戦前のシリアで考古学調査に参加していたのだけど、その時の調査対象も前期青銅器時代。その遺跡は約3500年前だった。メソポタミアの向こう側でさらに1500年も前に青銅器というのは、ちょっと意外に感じた。

文献をさがしてみた。どうやら発掘調査時には紀元前2400年ぐらい、すなわち4400年ほど前と推定されていたようだ。いずれにせよこの古さなので千年紀単位でみれば似たようなものかもしれない。それでいつしか5000年前説が定着したのかも。

◆

ふと思い出して、2006年に愛知県美術館で観た『ペルシャ文明展』の図録をひっぱり出してきた。年表によると、ちょうど紀元前2000〜3000年ぐらいには、銅石器時代とエラム王国時代のあいだに原エラム、トランス・エラムという時代区分がある。西のメソポタミアではシュメール初期王朝のころ。

ペルシャ地域では世界で最も早くに高度な金属加工技術が発達していたとある。メソポタミアとインダスというふたつの古代文明に挟まれたペルシャにもこれだけ豊かな文明があった。しかも旗があった(しつこい?)。これは魅力的な話だ。

1997年の700ページ以上の報告書(※)によると、この最古の旗に描かれているものについては、向かい合う女神、太陽、贈り物、ナツメヤシの木、コブウシやライオンが描かれているそうだ。

またほかには、これらのモチーフを対応するインダス象形文字の音(?!)として読み解けば、銅とスズの合金である青銅の鋳造方法として読める・・・なんて説もあるらしい。暗号のようだ。うーん、本当だろうか。

いっぽう、『ペルシャ文明展』図録によると、このころの”ルリスタン青銅器”は神話的世界を表現していると考えられるそうだ。ルリスタンはずっと西方でかなり離れているけど、ルート砂漠で見つかった旗との関連はあるだろうか。たしかに旗に描かれているモチーフは神話の世界といわれてもしっくりくる。

ちなみに旗章学者スミス氏は、のちのペルシャ帝国のシンボルであるライオンと太陽に言及しているけど、さすがに旗マニアの希望が反映されすぎているようだ。気持ちはとてもわかるけど(苦笑)。

◇

もちろん現在の旗も素通りするわけにはいかない。現在のイラン国旗もしっかり撮影させてもらってきた。大使館だと、かなり立派な旗が観られるので嬉しい。

プリントもの(下の写真左側)も刺繍もの(下の写真右側)もあったけど、やはり丁寧な刺繍でつくられた国旗の存在感たるや素晴らしい。フサフサの縁取りもかっこよくて美しい。

偶然だけど、先日のオリンピック開会式の入場行進にあわせた国旗解説で、わたしはイラン国旗を担当した。

そのときにも話したのだけど、イラン国旗には、イラン革命の11月22日にちなんで「神は偉大なり(الله اكبر)」の聖句が上下に11回ずつ合計22回書かれている。

中央の国章は、剣と四つの三日月で構成されていて”神にむかって成長する”さまをあらわしている。と、言われているのだけど、この国章はアラビア文字圏の人びとには「神様(الله)」と書かれているように見えるはずだ。

中央上部に"w"のように見える形は、子音の繰り返しを示すシャッダ。これがなによりの目印。イスラーム文化圏では、このように神様という語をデフォルメしたデザインが多い。イラン国章はなかでも秀逸なデザインだと、いつも思っている。

最後は、国旗の話になってしまった。この立派な国旗もふくめて、その名のとおり、イランの美しさをひしひしと感じる素敵な展覧会だった。もう終わってしまったけど、また同じように素敵な展示をやってほしい。

※Hakemi A., 1997, Shahdad, archaeological excavations of a bronze age center in Iran, Reports and Memoirs, Vol. XXVII, IsMEO, Rome.

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?