連作から見えてくるものは・・・

このところ、ぼんやりと考えていることがある。

表現あるいは創作において、おなじことや似たことのくりかえしに意味はあるのか、あるとすればなにが表現でき、なにが得られるのか。

先日のnoteで、「印象派・光の系譜」展のモネ《睡蓮の池》について触れた。

モネの睡蓮シリーズは、連作だ。連作という語を調べると、だいたい以下のような説明が見つかる(下記引用はデジタル大辞泉より)。

文芸・美術などで、同じテーマやモチーフに基づいて一連の作品を作ること。

モネの”連作”は、睡蓮だけではない。大聖堂とか、積みわらとか、ポプラ並木とか、やたらとある。考えれば、ほかの画家にも連作は少なくない。

若冲のニワトリとか、北斎の富士とか、ドガの踊り子とか、セザンヌのリンゴとか・・・おなじモチーフをくりかえしとりあげたケースは枚挙にいとまがない。モランディにいたっては、何十年もコップなどの容器しか描いていない。

絵画にかぎらず、立体でも映像でも音楽でも文字でも文章でも、創作物は表現者がなんらかの意図をもって制作したもの。それは一回きりで終わることよりも、あれやこれやとアプローチを変えて何度も試みるほうがおおいのではないか。

さまざまな連作を観ていると、そこには表現者の視点をとおして、作者の愛憎とか哲学とか、さまざまな思いが滲み出しているような気がする。

◆

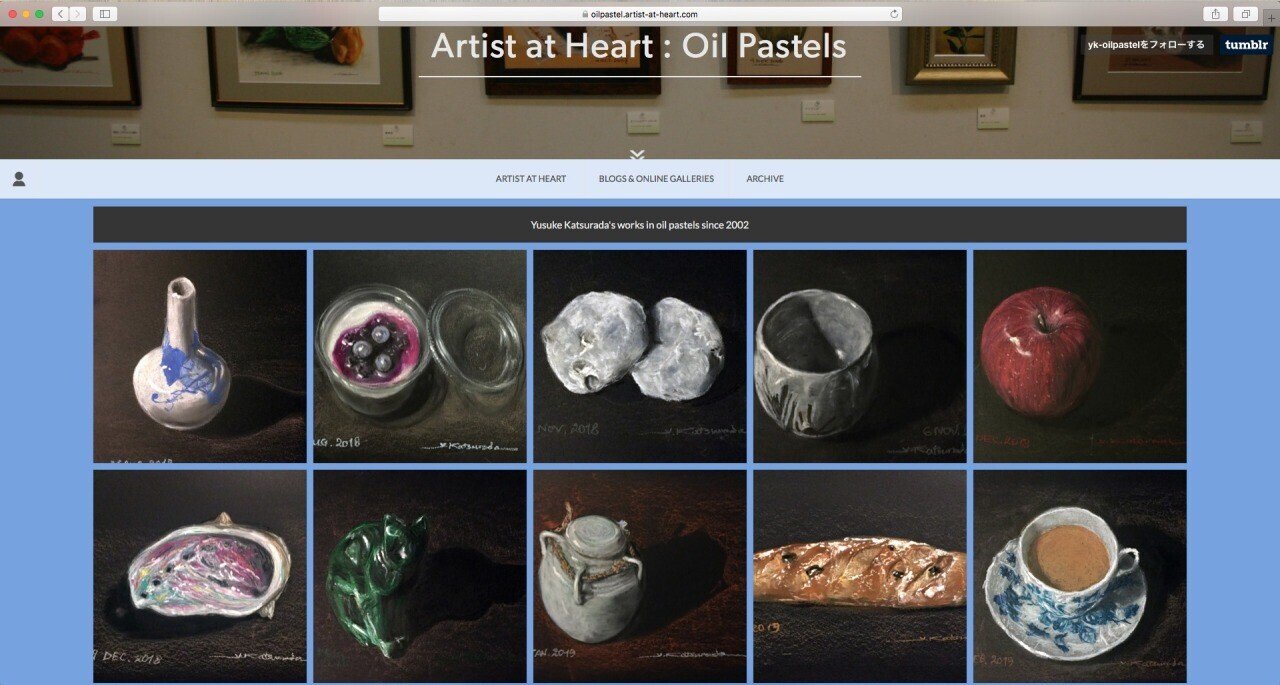

わたしは毎日絵を描いてブログとソーシャルメディアに載せている。なかには、パンのように400回以上描いているモチーフがある。もう連作と呼んでもよいだろう。これは直近のパンの絵。

このカンパーニュは、数日前にビニール袋に入ったままを黒い紙に描いていた。

この透明ビニール袋も、けっこうな頻度で描いている。袋や容器を描くだけで、その中のもののまわりの空気を描くことになり、ひいては空間や存在を表現できる。それに、人の手によってパッケージ化された部分を描き足すことで、自然のままの姿ではなく人間のエゴとか文明の功罪とか、ふかい意味合いももたせることができる。ひそかに、わたしのお気に入りテーマだ。

また、黒い背景に描くという試みも、モチーフこそちがえど、別の意味で連作と呼べるかもしれない。黒背景は、何気ないモチーフにもスポットライトをあてて主役にできる力がある。

一寸の虫にも五分の魂。どんな素朴なモチーフにも存在価値がある。黒い紙を前にすると、なんだかモチーフにたいして慈しみのような優しい気持ちになれるような気がする。

黒背景の作品は、9点ほどまとめて我が家の階段ホールの壁にかけている。ちょくちょく展示替えができるといいなと思ったのだけど、替えたのはまだ数回だけ。

ここに書いたことは、作者であるわたしが思っていること。あたりまえだけど、受け取る側によって受け取りかたも変わる。わたしが意識しなかったことを指摘されて、もしかしたら深層心理が伝わったのかも・・・なんて思わされることもある。

◇

大学生のころ。愛知県内での公募展にむけて80号の大作を描いた。山岳地帯で飼われているウシたちの絵だ。

この作品は公募展に入選し、稲沢市荻須記念美術館に展示された。観てくれた方から、

「ふだんはスーパーとか焼肉屋の牛肉しか身近にないから、ウシが命ある存在として生活していること、われわれと関わりあっていることを忘れていた。この絵は、そんなあたり前のことに気づかせてくれた」

との評をいただいた。

しかし、わたしはそこまで言語化して考えてはいなかった。ナショナル・ジオグラフィック誌でみた写真のウシたちの存在感に惹かれて選んだ画題だった。

それから、自分が絵の題材を選ぶ際に、なぜそれを描こうと思ったのかを考えるようになった。もちろんすぐに答えは出ない。描きながら表現の目的を探る。描いては考え、そしてまた描く。制作途中の作品をとおして自分に向きあえるようになったことは間違いない。

あとから思えば、人間と生活空間を共有する動物が、しばらくわたしの関心事だった事に気づいた。

ウシの絵から何年も経ってからだけど、わたしはアフリカへゆき、動物かヒトかを問わず、いろんな命との向きあいかたを描きたいと思うようになった。これらもちょっとした連作だ。

◆

ウシの絵を評してくださった方は、じつは大学でマスコミ論の講義を担当されていた先生だった。わたしは、いわゆる理系だったけれど、学際系の新設学部にいたので、初年度の共通科目でそのマスコミ論を受講した。

卒業単位に数えられるのは1回きり。だけど、先生の許可をもらって卒業まで毎年受講させてもらった。受講を希望した理由は、ジャーナリズムは常にアップデートされるから。

ちなみに、自分がのちに講義をもつようになったら、わたしのような学生を受け入れてくれたその先生の寛大さがよくわかった。落第したわけでもないのに毎年毎年受講する学生がいたら、さぞかしやりにくかったに違いない。

授業で活発に発言したせいか、先生に目にかけてもらえるようになり、大学の外でも個人的な交流がつづいた。

その先生は、わたしが個展を開催した際にも駆けつけてくださり、パンの絵を買ってくださった。

わたしの描いたフランスパンの絵については

「パンのつくり手の存在を感じる」

との嬉しい感想をいただいた。

わたしはパンが好きだから、しょっちゅうフランスパンを買っていて、その流れで題材にしたにすぎない。しかし、そう言われて、手づくり感のあるこの形が好きだったのだと気がついた。

学生時代に読んだ『パンの文化史』(舟田詠子著・朝日選書)という本を思い出した。

パンすなわち粉食の文化圏で、何千年にもわたって培われてきた知恵と技術。これらが引き継がれ、豊かな食文化複合体ができあがった。この本には、この経緯と現状について具体例とともにしっかり述べられている。

ひとつのパンを目の前に置き、じっくり観察して描写するにつれ、なんだか自分が描こうとしているものがとてつもなく壮大なテーマかのような気がしてくる。

マスコミ論の先生は、ボスニア内戦下での報道について研究されていた。取材のため何度も現地入りされていて、貴重な話を聞かせてくれた。パンの絵つながりで、サラエボの画家の作品について教えてくれた。

サフェト・ゼック(Safet Zec)。

もしかしたら”ゼツ”とか別の発音が正しいのかもしれないけれど、先生はゼック氏と呼んでいた。サラエボの画廊で、そのゼック氏によるパンの絵の連作を観てきたということだった。

当時はまだネット上にはゼック氏の作品画像はなく、画集だったかカタログだったかを見せてもらった。そこには食卓に置かれたパンが写実的に描かれていた。食卓というモチーフから、そしてボスニア内戦の事実から、その絵が意味するものの重さが伝わってきた。

素朴な題材であっても、ふかい洞察をもって描写され表現された絵には、伝える力が宿るのだ。

◇

最近、わたしはあらたな連作にとりくんだ。16枚のオイルパステル画ができた。

19世紀後半に、御木本幸吉によって確立された養殖真珠技術。美しい真珠をつくる母貝の神秘的な生命力と、養殖に携わる人びとの営み、真珠をめぐる人類の歴史、宝飾文化・・・さまざまなストーリーを背景にもつ真珠とアコヤ貝を描くことで、伝えられるものがあるはずだ。

この日曜日からの個展で、この新たな連作を展示する。

飾り付けを終えた。展示作品16点すべてがアコヤ真珠とアコヤ貝の絵。真珠光沢を主旋律に、母貝と真珠がリズミカルにならぶ空間になった。

会場は、一点もののジュエリーをあつかうギャラリー。限定顧客を対象にしたサロン形式としてリニューアルしてから、光栄なことに初の特別展としてこの企画の話をいただいた。考え抜いたうえで制作したアコヤ真珠と母貝の連作。この連作は、絵描きとしてのわたしのあらたな挑戦でもある。

一般的な画廊での展覧会とちがって、会場の事情からも完全予約制。だけど、このnoteを見て関心を持たれたかたがいれば、ぜひ来場をご検討ください。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?