佐伯祐三展で感じた”懐かしさ”

有楽町で映画を観る予定にしていた土曜日。時間ができたので、映画の前に東京駅丸の内北口の改札前にある東京ステーションギャラリーに寄ることにした。観たのは4月初めまで開催中の特別展「佐伯祐三—自画像としての風景」。

東京ステーションギャラリーの特色のひとつ、一部の展示室の壁面にそのまま転用されている駅舎の煉瓦壁。この煉瓦壁は効果的だった。パリの街角や石づくりの建物を描いた佐伯作品の雰囲気とじつに相性が良い。

ギャラリー入口のポスターを見て、中学だったか高校だったか記憶が定かではないのだけど、美術の教科書に何点かの佐伯作品が載っていたのを思い出した。たしかこの《郵便配達夫》は表紙になっていた。顔の部分が削り取られた《立てる自画像》もどこかのページにあったし、黒い文字が印象的な街の広告の絵もあったように思う。

高校時代、わたしは美術班(母校ではいわゆる部活動を班活動と呼んでいた)に所属していた。当時わたしは写実描写をやっていたのだけど、同級生のひとりが佐伯祐三に心酔していたのを思い出した。そしてまた別の同級生は佐伯が影響を受けたゴッホの作品をせっせと模写していたっけ。

中高生の頃の教科書やこの高校時代の記憶のせいか、今回の特別展にはどこか懐かしさを覚えてしまう。

◆◇◆

このアカデミック!

佐伯祐三について語られるとき、かならず言及されるエピソードがある。フォービスム(野獣派)の騎手モーリス・ド・ヴラマンクに「このアカデミック!」と怒鳴りつけられたという逸話だ。佐伯の画業に大きな影響を与えた事件だったとされる。

この展覧会でもヴラマンクに罵倒される前後の佐伯の自画像が並べられており、なるほど画風が変化し、佐伯が表現方法を模索していたのは明らかだった。

ヴラマンクの「アカデミック!」発言には、なかば形骸化していた美術学校の権威主義を揶揄する意図があったのではないかとは思う。しかし徹底した自由主義者だったというヴラマンクのこと、発言の真意は権威に対する揶揄以上に過激だったかもしれない。

2005年に美術館「えき」KYOTOで観たベオグラード国立美術館所蔵フランス近代絵画展。この展覧会でヴラマンクの作品が何点かまとめて展示されていた。ほかにもちょくちょくヴラマンク作品を眼にする機会はあったはずだけれど、どうもすぐには思い出せない。

こう言っては語弊があるかもしれないけれど、ヴラマンクは反知性主義者だ。

芸術活動たるもの、ある程度は理知的であるべきだとわたしは思う。知性を拒絶し、主観的な感覚のみにしたがって表現するというヴラマンクのスタイルは、とてもアンバランスだ。正直にいうと野蛮すぎて好みではない。だからわたしの記憶にもあまり残ってはいない。

それはさておき、この「アカデミック!」事件のあと、たしかに佐伯の画風は変わっている。

東京美術学校で学んだ佐伯にとって、アカデミスムからの脱却にはアイデンティティを揺るがす葛藤があったことだろう。彼は「物質主義的な点でヴラマンクの教えをはずさない」と語りつつも、そのヴラマンクに追随するつもりはなかった。反アカデミスムであると同時に反ヴラマンクでもあった。そりゃあ、初対面で怒鳴りつけられたのでは反発したくもなるだろう。

この後の佐伯の作風は、同じくアカデミアから遠いところにいたモーリス・ユトリロに近いものがあった。

ゴッホ礼讃

今回はじめて知ったのだけど、佐伯祐三はゴッホの墓参りをしていたらしい。それはヴラマンクに一喝された翌日のことだったとのこと。ゴッホによる肖像画が有名なガシェ博士を訪ねて、20点あまりのゴッホ作品を見学したとか。

そしてゴッホ終焉の地オーヴェール=シュル=オワーズの教会を、佐伯はゴッホ作品とほぼ同じ構図で描いている。この作品はゴッホへのオマージュと位置付けられている。

ゴッホがその激烈な37年の生涯を閉じたのは1890年。佐伯が訪れたのはそれから34年後のことだ。おなじ時間間隔を現代に換算すると1989年に他界したサルバトール・ダリの墓参りを今年になってするようなものか。佐伯祐三にとってのゴッホは過去でありながら直近の偉人といった認識だったのかもしれない(実際、佐伯が生まれたのはゴッホの死後)。

余談だけど、わたしは2003年にスペインのフィゲラスにあるダリ劇場美術館を訪れた。ダリはその地下に眠っている。わたしがダリのことを知った1980年代はまだ存命中だったから、2003年に見た「ダリここに眠る」のプレートはやけに生々しく感じられた。没後それなりに経っていた著名画家といえば、佐伯にとってのゴッホはわたしにとってのピカソ(1973年没)ぐらいの感覚だったかもしれない。

このあと、佐伯はパリの街角の看板や新聞を印象的な黒い描線で描き出してゆく。展覧会では特に触れられていなかったけれど、わたしはゴッホが浮世絵の模写作品に描いていた日本語を連想した(例えばアムステルダムにあるファン・ゴッホ美術館の《花咲く梅の木、広重作品模写》)。

素人の戯言だと笑われそうだけど、ゴッホの影響を受けていた佐伯が逆輸入みたいな形でゴッホの浮世絵模写のスタイルをパリの街角に援用したとは考えられないだろうか。

日本留学

佐伯祐三は約2年間のフランス滞在を終えていったん帰国する。帰国決定時に「日本に留学するんです。すぐパリにもどって来ます」と話していたという。

日本”留学”中のおよそ1年半のあいだに描かれた作品も興味深かった。

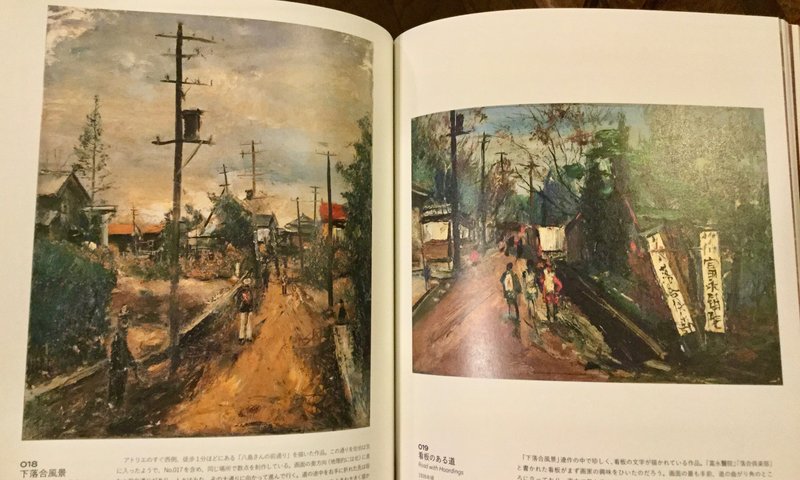

佐伯が暮らした下落合の界隈。短い期間ながら多くの風景画を残しており、なかでも電柱を描いた作品が多いことに気づく。今でこそ、あらたに造成される地域では電線の埋設がおこなわれたりして景観を損ねるものとして扱われることがある。けれど、当時の電柱・電線は近代化の象徴だったりしたのだろう。産業革命後の英仏で鉄道や駅舎が多く絵に描かれたのと近い感覚だったのかもしれない。

手塚治虫『バンパイヤ』でも山奥から東京に出てきたトッペイが、彼にとって珍しかった電柱の写真を集めていたシーンがあったのを思い出した。

閑話休題、風景画の中の電柱や電線は画面のアクセントになったり構図にリズム感を与えたりする。佐伯が日本”留学”中に描いていた《滞船》の連作に見える帆柱とロープも、画面構成のうえでは下落合の電柱と電線に共通している。

佐伯祐三と比べるなんておこがましいにも程があるけれど、わたしも似たような感覚でヨルダンの風景を描いていたのを思い出した。

2度目のパリ

佐伯祐三は1927年の夏、29歳でふたたびフランスに渡る。1度目の渡仏からすでに描いていた石造の建物やパリの街角のモチーフに再挑戦した。

1度目のパリでは建物の壁面のマチエールに腐心していた様子が、2度目では黒の描線が目立つようになり、画面全体の構成に力点が移ったかのように見える。展覧会では、一時帰国での電柱や帆柱を描いた経験が活かされているとの見方がされていた。なるほど。

この壁面の質感表現、またわたしの高校時代を思い出した。質感を表現するのに絵の具を塗り重ねたり削ったりしていろいろ試したんだった。ほかの部員たちや日本画を描いていた体育の先生(そんな先生がいらっしゃったのだ)とああでもないこうでもないと試行錯誤していたっけ。それで同級生のひとりは佐伯祐三にたどり着いていたのかもしれない。

ちなみにわたしが高校時代に描いた絵のひとつに石山寺の山門の仁王像がある。この作品の土壁には砕いた貝殻を使ったり、実際に紙を貼ってお札を表現したりした。

その佐伯祐三ファンの同級生は、学年があがるとまさに《街角の広告》や《新聞屋》などの作品のような絵を描いていた。いま思えば、彼は佐伯祐三が2度の渡仏で試みたことを追体験していたんだろうか。

踊るように描かれた文字だらけの広告を並べた画面。最初に見たときには面食らったけど、無造作なのにどこか洗練された感じが漂っている。地味な服を着てもパリっ子が洒落て見えるような感じ。パリという都市がそう感じさせるのか。

土地が違うと気候が違い、人が違い、文化が違う。そんな違いを生むなにかは「風土」と呼ばれる。

鉱物学者の堀秀道氏が『「風土」と「風化」』というエッセイのなかでこんなことを書かれていたのを思い出した。

フランスにはいると、同じ鉱物が急にイキになるからふしぎである。水晶や白鉄鉱といったごくありふれた鉱物がフランス産となると、まるで有名デザイナーの作品みたいである。フランスの緑鉛鉱の草緑色の石の冴えは天下一品の感がある。

最晩年の作品に滲むもの

パリから電車で1時間の寒村ヴィリエ=シュル=モラン。最晩年となった1928年に、佐伯祐三は家族と後輩たちとともにこの村まで制作旅行に出ている。

このときの風景画が、展覧会の終盤にまとまって展示されていた。佐伯の最晩年の作品群をこうして観たのは初めてだ。白い壁に黒くて太い輪郭。ステンドグラスみたいな印象。ちょっとジョルジュ・ルオーの重厚な絵にも似ているかなと思う。

その後の佐伯の病死のことを知っているからか、迷いのない筆致が生き急いでいるようにも思えたし、祈りにちかい感覚も感じた。フランスの郊外の農村で、人びとが生み出してきたもの、引き継いできたもの、その土地の力のようなものが、凝縮して表現されているかのような力強さがある。

2月の寒い時期に連日の戸外制作。もともと体が弱かった佐伯は冷たい雨で体調を悪化させ、病床につく。室内で《郵便配達夫》などは描いたが、これまでのように戸外で制作する体力は取り戻せなかったようだ。

診断は肺結核。病状が悪化し、自殺未遂をするなど精神状態も不安定化。とうとう精神病院に入院措置となった。

そしてその年の8月、佐伯祐三は30歳で急逝した。

同じく結核で夭逝した樋口一葉を思い出す。

”奇跡の14ヶ月”の短期間に生み出された一葉の傑作の数々。明治の東京下町に生きた人びと、とりわけ女性たちの力強さ。運命に翻弄される無念さ。

場所も対象も方法もまったく違うのに、一葉の晩年の作品群は、佐伯がモランの村で描いた祈りのような絵と、どこか通底しているような、そんな気がする。

佐伯も一葉も、どのていど死期を悟っていたのかはわからない。けど、死を目前にした若い表現者ならではの無念さが作品に滲んでいるように思えてくる。

◇◆◇

今回の展覧会の図録に、東京ステーションギャラリー館長の冨田章氏による寄稿が掲載されている。

そのなかで佐伯祐三とゴッホに多くの共通点があること・・・短期間の画家生命、多作だったこと、最期が狂気と無関係ではなかったこと、家族に聖職者がいたこと、経済面で兄弟に頼っていたこと・・・こういった事実が先行研究から示されている。

そして、いくつかの証拠とともに内面の共通点についても述べられている。

佐伯が感覚的で情緒的であったとする見方と、論理的、理知的であったとする見方のいずれかが間違っているというわけではなく、おそらくそうした両面性を持っていたのが佐伯という画家なのであろう。そうであるとすると、それはゴッホとのもう一つの類似点ということになる。ゴッホも性格的には激しい感情的な一面を持ちながら、その手紙を読むと、絵に対して非常に論理的に考え、分析をする理知的な面が強く感じられるからである。

佐伯祐三の生涯を概観できた今回の展覧会。佐伯とゴッホの共通点、誰もがもつ両面性にも目を向けることで、ある意味で似た境遇にあったふたりの画家の創作が立体的に感じられたように思う。

佐伯祐三がヴラマンクに追随しなかったのは、ヴラマンクのスタイルが理論的・理知的な要素を排除していたからに違いない。そして佐伯がゴッホに私淑したのは、ほかでもなく、自身の内面の理論的・理知的な部分をゴッホに見出していたからではないだろうか。

わたしの高校時代の記憶。ふたりの同級生はそれぞれ佐伯祐三とゴッホの影響を受けていた。文武両道を旨とする進学校の美術班(美術部)だったから、情緒的な側面と理論的な側面をあわせもった画家に関心を寄せていたのかもしれない。

ちなみにその同級生たち、ひとりはデザイン業界でペーパークラフトの設計などをやり、もうひとりは大学でヨーロッパの美術史を専攻していた。わたしはもう彼らとはほとんど接点がなくなってしまって、それぞれが現在どうしているのか詳しくはわからない。

さてわたしは?

宝石の鑑別と研究という、きわめて理論的な仕事をしている。それこそアカデミックな領域にいる。しかし仕事柄よく目にするジュエリーの煌びやかなデザインにもとても惹かれている。

仕事の外では、こうしてやけに理屈っぽい文章をnoteで書いているけれど、毎日スケッチを欠かさず描いている。高校のときからずっと写実的な具象絵画だ。

やっぱり理論側に寄っちゃっているような心持ちがする。「このアカデミック!」と罵倒されるのはお断りだけど、もうすこし情緒的・感覚的な要素を増やしても良いのかも・・・と思いはじめている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?