漆11:漆器の作り方(塗り編)

おはようございます。

今日はどんよりとした曇り空、夜からまた雨になるようだ。とは言え、気候はもはや20℃前後と過ごしやすい気温なのでありがたい。

さて、今日は漆器を作る「素地作り」「塗り」「加飾」の3つの工程の中から「塗り」を学んでいこう。

漆をへらや刷毛で塗ることは髹漆(きゅうしつ)とも呼ばれる。見慣れない髹という字は「漆を塗る」という意味の漢字で、 髹漆にはベースを補強するためのに布を貼る布着せなどの下地、中塗り、そして上塗りまでが含まれる。

拭き漆

黒や朱など独特の鮮やかな色合いと深い艶のある漆器は、下地、中塗り、上塗りといった工程を経て、漆を幾重も塗り重ねるいわゆる「漆塗り」の技法によるもの。一方で、木地に透けた生漆を塗っては布で拭き取る作業を繰り返し、木目を生かして仕上げる技法を「拭き漆」もしくは「摺り漆」という。

前者は、熟練の職人によってのみ美しく仕上げることができる技法だが、「拭き漆」は漆と拭き取る布などの道具さえあれば基本的に誰でもできる技法(工務店でも漆のチューブが売っているらしいし)。だが、もちろん製品化できるほど美しく仕上げるにはそれなりの経験やノウハウは必要となる。また、拭き漆の作業は生漆を使うため、漆かぶれの危険性があり、作業時には十分な注意が必要。初心者が手を出す場合には専門家の指導をもと作業しましょう笑

拭き漆の工程は以下の5つのステップがある。

#120~#240程度のサンドペーパーを使って、木地の表面を平らに均していく。2日目以降はより細かい#600~#800程度のサンドペーパーを使う。研磨後は乾いた柔らかい布でゴミ等を拭き取る。

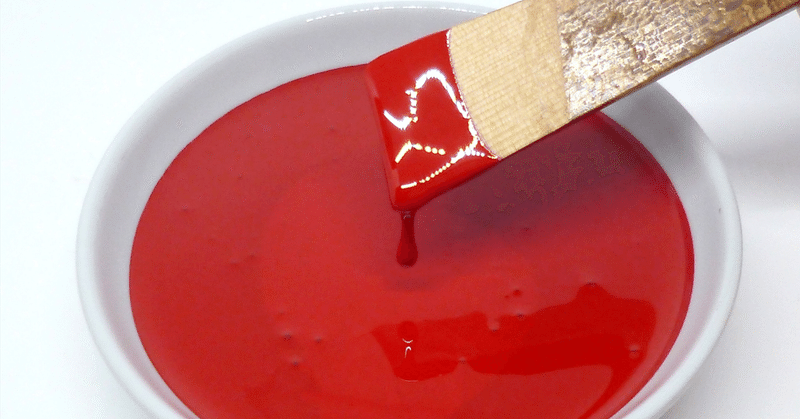

生漆を用意。(1回目の拭き漆の作業は、漆と同量のテレピン油等で希釈したものを使います。2回目以降は漆をそのまま使う。)

木地表面に生漆を落としゴムベラ・木ベラ等で薄く伸ばした後、綿布(絹布・ナイロン系布) 等を丸め作ったタンポで円を描く様に木目に漆を摺り込む。

2~3分後、素地表面に漆を残さないようにきれいな布で拭き上げる。

温度20℃・湿度70%程の環境で、約1~2日かけて乾かす。プロは「風呂」と呼ばれる専用の乾燥室で乾燥させるが、素人は段ボールに濡らしたタオルを入れて湿度調整して代用することができる。

1~5の工程を何度か繰り返し、風合いを調整していく。

回数が多いほどツヤが高く色が濃くなるが、作業する環境、漆の量、作業を行なう間隔、木地の種類によってツヤ・色の出方が異なるため、品質が安定した製品にするためには専門的な知識と経験、ノウハウが必要、という訳だ。

因みにこの拭き漆は、福井などの地域では柱や敷居、鴨居、 天井、板の間などに拭き漆を施していた。木材に拭き漆を施すことにより、木目が浮き出て光沢と風合いある美しい空間をつくる だけでなく、防腐や防湿など材質強化の効果もある。古民家として現存する旧家の建物などで、拭き漆を施した状態を確認できる。

溜塗り(ためぬり)

代表的な漆の塗り方の溜塗り。

下に朱の漆を塗り、その上に半透明の透き漆(すきうるし)を 塗ることで独特の色合いを表現する。

塗った当初は黒に近い印象だが、時間が経つと上の漆の透明度が増して徐々に下の赤い漆が主張してくる。

半透明の漆の性質や経年変化を利用した表現方法。

白檀塗り(びゃくだんぬり)

近年とても人気の白檀塗り。

金箔や銀箔、金銀の蒔絵の上に半透明の漆を塗ることで、飴色のような色合いを表現する塗り方。蒔絵でさまざまな模様がデザインが楽しめ、金銀の風合いと半透明の漆の色合いを重ねることで単一のものでは表せない奥深さを演出する。

根来塗り(ねごろぬり)

下地に黒、上に朱色を塗り一見朱赤に見えるもの、もしくは朱色を研いで下の黒をランダムに見せるもの。シンプルながら1つずつ黒の出方が違っていて、独特の個性がある。

元々、和歌山の根来寺で始まった塗り方で、一説には朱塗りのお盆を僧侶が毎日磨いていたら偶然、下の黒が出てきて広まったという説も。

曙塗り

根来塗りとは逆で下に朱、上に黒を塗り、黒を研いで下の朱を ランダムに見せる塗り方。

根来塗りが普及した時、誰かが逆を試したんだろうけど、黒に朱が見える塗りを明け方に光が射す 「曙」と名付けたのはネーミングのセンスが良さが光る。

*上記の情報は以下のリンクからまとめています。

素地に湿気がこれ以上加わって歪んでしまわない様に、強度が増す様に、腐らない様に、という機能面を持たせる一方で、見た目にも美しく豊かな表情を持たせて長く楽しませるという職人の心意気が溢れた、極めて理に適った工芸品に仕上げる漆器の塗り。

この時点で既に「漆器」として完成している訳だけど、明日はより豪華に芸術性を高める「加飾」を見ていこう。

僕は幸せになると決めた。

今日もきっといい日になる。

一歩一歩、着実に歩もう。

皆様も、良い一日を。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?