問いかけってむずくない?ファシリもコーチングでも活用可能な「問い」のベクトル(基本構造)を抑えておくと超便利!

この記事では、ファシリテーションやコーチングで必要とされる「問い」の基本構造について解説したいと思います。

今の場に必要な問いは何かを見極めるのは難しいですよね。かくいう僕も、「問いかけ」については、まだまだ探求の最中です。

今回は、ファシリテーションやコーチングの初心者の方に向けて、僕が(勝手に)考案した「問いのベクトル(方向性)」の考え方を紹介したいと思います。まだ完全系ではないと思ってるドラフト版ですが、この状態でも様々な問いに応用ができるようになると思うので、ぜひ読んでみてください。

それでは、さっそく見ていきましょう。

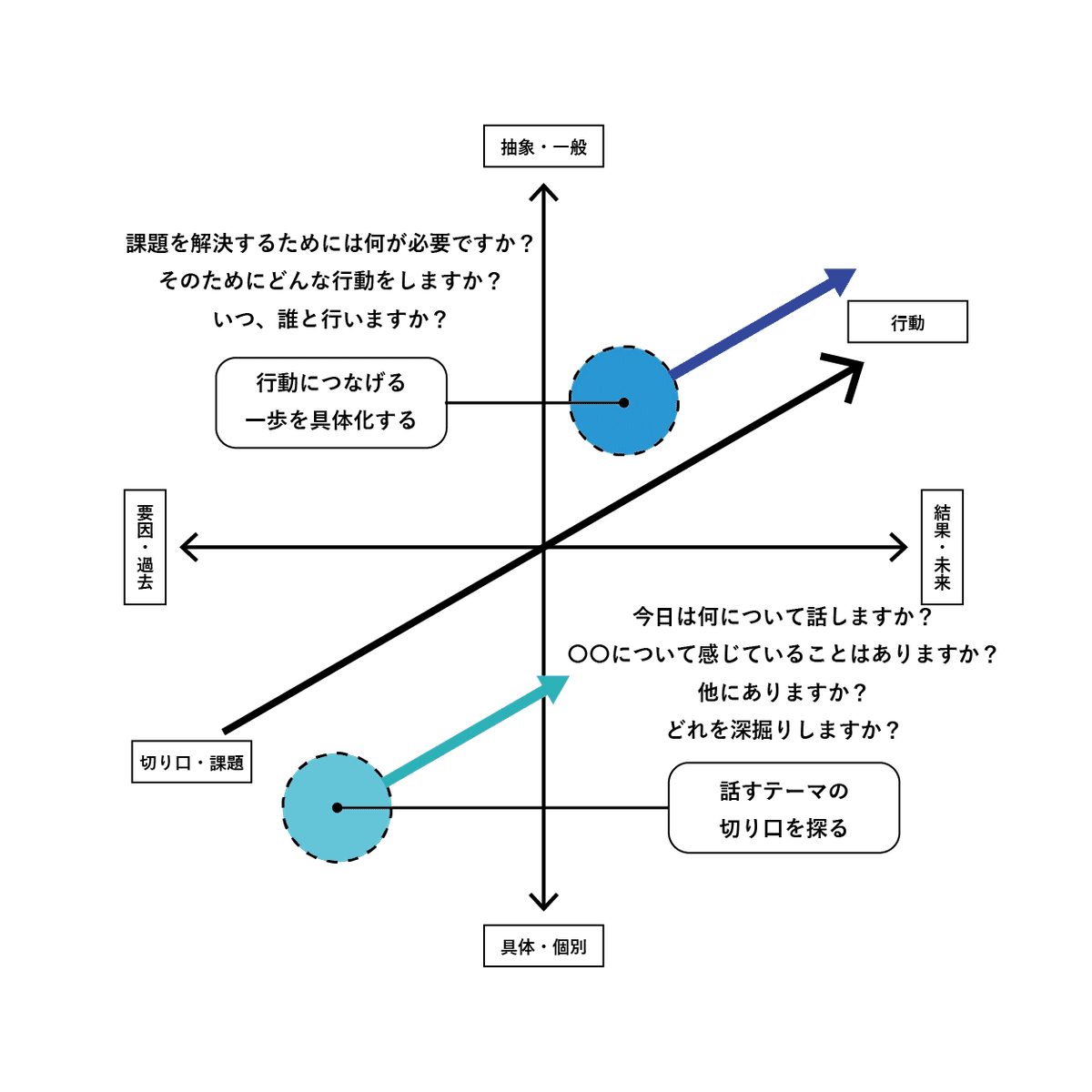

問いを3次元で整理してみる

かなり乱暴ですが、問いのベクトルを3次元で整理してみました。

アンディング理論を提唱されている生田さんの考えをベースに、僕なりのアレンジを加えてみたものです。

軸① 【切り口・課題 ⇄ 解決策・行動】

軸② 【要因・過去 ⇄ 結果・未来】

軸③ 【抽象・一般 ⇄ 具体・個別】

軸① 課題と行動(解決策)

まず一つ目は、課題と行動です。

「場の目的」と「問い」は連動しています。ファシリテーションであってもコーチングであっても、その場の意図(目的)が必ず存在します。コーチングだと「自由に話したいことを話す」もあるんじゃない?というツッコミもありそうですが、それも立派な「意図(目的)」の一つです。(ファ氏テーションの場の設計は、またどこかで書きたいと思います)

どんな場でも、「場の目的(意図)」に沿って、ワークの流れが設計されます。その中でもわかりやすいベクトルが「課題」と「行動(解決策)」です。

コーチングであれば、「今日は何について話したいですか?(テーマ設定・課題)」から問いかけ、最後は「では、具体的な行動で何をしますか?」とアクションに繋げていきます。

コーチングの一つの型である「GROWモデル」も、ざっくりいうと「現状→理想→課題→アクション」のプロセスで進行します。

「理想」は裏返すと「課題」と言えます。例えば「もっと自由に生きれるようになりたい!」という理想を持っている場合、「自由に生きれないと感じている。どうすれば自由に生きられるようになるか」が課題となります。

ファシリテーションの場であれば、例えば「新規事業を考えるにあたり、今何が課題か」を話し合い、「では、それを解決するためには何が必要なのか」という流れで話が進みます。

課題について話している場なのに、解決策について問いかけると、話し合いは混線します。「この時間は何を話してもらいたいか?」の流れを意識しながら問いかけていけるようになると、場のホールドがしやすくなります。

軸② 要因・過去と結果・未来

軸②は「因果関係」のベクトルです。

軸①の課題を深めたり、解決策を検討していく際に、因果関係を捉えたりするステップが必要になります。

例えば「その課題はなぜ起きているのでしょうか?(要因)」「その要因はなぜ起きている?(要因)」「それは、なぜ?(要因)」トヨタの5Why分析も同様の考え方です。

解決策を考える上でも「AをしたらBになる」「BになったらCになる」と実現したいことに向かって未来軸で考えていくこともできますし、逆に「AをするためにはZが必要」「ZをするためにはYが必要」というように実現に必要なものが何かを掘り下げていくことも可能です。

ちなみに、無理やり3次元にするため、この軸は1次元でしか表現できていませんが、因果関係を紐解くには「システム思考」という考え方も大いに役に立ちます。でも今回は初心者向けということで、ここは思い切って端折ります。(どこかで書きますね)

ちなみのちなみに。「なぜ」には二種類あります。

・要因を掘り下げる「なぜ?」(なぜ、そうなったのでしょうか)

・目的を引き出す「なぜ?」(なぜ、そうしたいのですか)

5W1Hと言いますが、実はWHYには二つの要素が含まれているのです。

軸③ 抽象・一般と具体・個別

軸③は「抽象度合い」を調整する問いのベクトルです。

話を聞いていて「あれ、この人の言ってること抽象的すぎてよくわかんない」「この人の言ってること理解はできるけど、それってそのケースだけじゃないの?」ということはありませんか?

話し合いの場では、「問い」によって、適度な抽象度合いに着地させることができるようになると、全員で共有できる言葉になります。

コーチングでも、この人の言っていることは、一部分のことなのか、それとも全体で共通して言えることなのか?を探る必要があります。

別の表現をすると「帰納法・演繹法」のイメージに近いです。

・帰納法(要約法)=抽象・一般化

・演繹法(具体化法)=具体・個別

要約法の使い所

ファシリテーションの場合、みんな一見バラバラなこと言ってるように感じるけど実は同じことを違う表現で言っていると感じる場合「共通していることはなんでしょうか?」とか「まとめるとなんと言えそうでしょうか?」とかで問いかけると共通項が見えてきたりします。

コーチングの場合、「あなたのその経験と、この経験に共通して言えそうなことはありそうでしょうか?」とか「あなたの好きなことで話してもらったことと、尊敬する人で挙げてもらった理由とで共通点はありそうですか?」などで使えたりします。

具体化法の使い所

ファシリテーションの場合、「抽象的すぎて何言ってるかわからない問題」は、場の参加者同士の共通認識が持てない問題も引き起こします。なので、みんなが受け取れる解像度に調整してあげる必要があります。

具体的な問いかけでは「具体的にいうとどんなシーンですか?」とか「それはいつ、誰が、何をしたんですか?」「例えば?」など、具体的な表現が出てくるように問いかけると、聞いている他のメンバーが「ああ、なるほどそういうことね」と、その人の意見が場で扱えるようになります。

コーチングの場合、「抽象的すぎる問題」は、あとに残りにくいことが挙げられます。例えば、軸①の「行動」を考えるステップで「集客を頑張る!」では、どう頑張るのかがわかりにくいです。「○月○日には、AさんとBさんにイベント概要の資料を送り、電話で詳細について補足する」くらい具体的だと行動に移されることが期待できます。

実は、入れきれなかった「目的⇄行動」軸もある

軸①、軸②、軸③と似たような言葉が混ざってしまい、うまく盛り込めませんでしたが、実は「目的⇄行動」の軸もあります。

【抽象・目的 ⇄ 具体・行動】

一般に広まっている用語としては「チャンクアップとチャンクダウン」の概念です。

チャンクとは「塊」を意味して、チャンクアップは「塊をつくる」イメージで、チャンクダウンは「細分化する」イメージです。(イメージだけだと軸③にあたる)

でもコーチングの世界では「チャンクアップ=目的・期待・理想」「チャンクダウン=行動・手法」で、軸①でもあるし、軸②でもあります。

この要素だけで考えると、「理念〜事業計画〜日々のタスク」で捉えることができます。

もしかすると、今回の3次元の問いのベクトルは、このチャンクアップとダウンを分解したものなのかもしれません。

理念づくりについては、また別の記事で書きたいと思います。

さいごに

最後までお読みいただきありがとうございました。いかがでしたでしょうか?少しは「問い」のベクトルのイメージは持っていただけましたでしょうか?

書き出してみると例えがないと伝わりにくいな(それこそ抽象度高め)と思い、例文を入れれば入れるほど文章が長くなってしまい申し訳ありません。もっと端的に伝えられる技術を身につけていきたいと思います汗

僕は多様な人が集い、掛け合わさることで新たな価値が生まれ、一人一人のやりたいことがドライブしていく世界を目指し、その機会をつくっていきたいと思っています。

そのためにも、より多くの人がファシリテーションやコーチングを身につけできるようになれれば、その世界に近づくと思っています。読み書きそろばんファシリテーションと言われる日が来ることを目指して。

これからも、場づくりや、やりたいことを引き出すために必要なあれやこれやを記事にしていきたいと思います(が、超遅筆な)ので、気長にお待ちくださいm_ _m

それでは、おざりんでした〜

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?