音読をしよう!

英語学習で頻繁に耳する単語の1つが音読であることは間違いない。音読、音読って、何がそんなに大事なの? みんなが音読って言ってるから大事なのはなんとなくわかるけどさ……そんな疑問に答えることがこの記事の目的である。

まず音読について話す前に、速読について触れておきたい。「えっ? 音読はどこいったの?」とそう慌てることなかれ。実は速読と音読は密接に関わって、きってもきれない関係なのだ。

速読する必要って?

それまでのセンター試験の話では圧倒的文量を前に、読みきれずに沈没する受験生が続出。内容が変わって共通テストでもどうかというと……こちらも豊富な図表と多い文章量で、時間がかかることは変わらなかった。

……受験直前になってそのことに気づいても遅い。普段からきちんと速読を身につけておく必要があるのだ。

そもそも速読ってなに? という話だが、当たり前だが目を速く動かすことではない。要は「文章について考え込む時間が少ない」ことを速読という。

Mike was suddenly killed by the stranger at the park on December 7.

さて、上の文章を見たとき一体どのように訳すだろうか。

もしかして「マイクは、12月7日に、公園で、不審者によって……」と逐一後ろから訳していないだろうか?

高校受験まではその順番で訳していっても全然問題ない。しかしことに大学受験に至っては後ろから訳し上げることになれてしまっていると

1.時間がかかる

2.視点がいったりきたりして脳が疲れる

(そもそも後ろから訳すと構造がとりづらい)

とデメリットが大きいので早急に改善したほうがいい。じゃあ一体どう訳したらいいのか……? さっきの文を例にとると速読している人間は次のように前から順番にポンポン訳していっている。

Mike was suddenly killed by the stranger at the park on December 7.

マイク 突然 殺された 不審者に 公園で 12月 7日

「ええ~~そんな前から訳すことなんてできないよ~~」と思うかもしれない。しかしそういってる人間も 「I like baseball.」とか「I went to the park.」みたいなかんたんな英語だったら、いちいち訳し上げたりせず、前から順に訳していっているのではないだろうか?

要はその前からポンポン深く考えず訳し下げていく感じを、大学受験レベルの英文にも適応して欲しいという話なのである。

ネイティブはいちいち後ろから訳し上げたりなんてしない。ネイティブと同じ順番で読んで速読を意識しよう! てこと。

速読のやり方って?

だからといって「さんはい!」といっていきなりすべての英文を前から訳していけたら苦労はしない。それなりに訓練の時間をとらなければ絶対にできることはない。それに前から速読していくには構文の理解が絶対必要不可欠だ。

構文を理解しながら読むとは、これはS、これはV、これはO……と、構文を意識しながら視点を動かしていくこと。そうすることで次にくる意味や構造をある程度予想できるし、前から読んでいく時に大事な補助になる。

ということは、速読をしている人間は以下の3点を同時進行にやってることになる

1.次はこれを読んで~、と次の文章を読み取る作業

2.これはkilledだから殺された、と訳をしていく作業

3.これはS,これはV,と構造を意識していく作業

「英語の文章を読むのに、そんな3重作業を脳内でしなきゃいけないの!?」

たしかに最初は大変かもしれない、がきちんと訓練を積めば難なく誰でもできるようになる。これは絶対に保証する。

ただ、そうはいっても速読が目的なのだから、この作業にちんたら時間をかけて文章を読むわけにはいかない。10単語に1分に掛ければこの作業を行いながら読めます! といっても目的は速読したいがために、先頭からポンポン訳し下げてるわけで、そんな時間がかかるんじゃあ本末転倒にほかならない。

うーん難しいなあ。一体どうやってこの技術を身に着けたらいいんだろう……?

速読の解決策 = 音読

はい長々と前フリしてきましたが、なんで音読が必要か。それは速読の訓練にぴったしからです。

「どれだけのスピードで文章を読み進めればいいかは」とりあえずネイティブの話す速度と同じくらい、が一応と目安と言われています。

なので自分でネイティブになりきって音読してみる、そしてその速度で瞬時に訳を頭に浮かべ、これはS,これはVと意識する……それを何度も繰り返し繰り返ししてるうちに、速読力は増加してしまう。

ただ注意すべきは、脳みそを停止して、ただ声をあげて、英語の文章を読んでいいわけではない。音読ぐらい、中学校の英語の授業をやらされたと思うが、だからといってめきめきと英語力が急上昇したわけではないだろう。きちんとしたやり方が大事なのだ。

1.きちんと意味・構造を理解していく文章を音読すること

音読の目的は速読の訓練をすること。しかし音読初心者がいきなり初見や慣れない文章を前に「構造を意識しながら音読しろ!」と言われても土台無理な話である。ただでさえ大変な3重作業をしいられるのだから。

だからこの文章はここはこういう意味、ここはここがSになっている、とある種カンニング的に、あらかじめ知ってることで少しでも負担を減らし訓練しやすくなってることが大事だ。何もかもわからない、チンプンカンプンな文章を読んだところで、それは読経と同じ。よく意味のわからないお経を唱えたところで、何も理解できないよね?

きちんと意味・構造を理解してる文章を音読しよう!

2.ネイティブになりきって発音すること

いい加減な発音では音読する意味がない、自分を英語ペラペラなネイティブだと勘違いしている人間になったつもりで、しっかり発音してほしい。

この記事ではそこまで焦点をあてないが、音読にはリスニング対策の側面もある。自分で発音できないものは、自分で聞き取ることはできない。当然「r」「l」の違いを発音できないものは、リスニングでその違いを聞き取ることはできない。自分でしっかり発音する、ということは自分でしっかり聞く能力をつける、につながるのだ。

3.ゆっくり読まない

入試に時間をかけない。そのために速読をする。だから当然1文1文読むのに時間をかけないようにする。当然前の英文に戻ったりするのは基本は厳禁。先に進むのみ。

4.何度も繰り返し読む。

音読は意外と体力を使う。そもそも音読に慣れてないときは、何度もつっかえたりするし、あれ今どこ読んでるんだっけ? となりがちである。最初は全然それで構わない。最終目標地点がその英文を左から右へ流しながらさらっと意味とり構造を完璧にとらえる、そこさえ意識していれば、回数はどれだけやっても構わない。

自分は後述する参考書をやって「あこれものになったな」と音読して感じたのは20回過ぎたあたりだった。難しい英語長文は30回以上は音読した。ということで4回、5回。そんな生半可な数ではなく、最低でも15回はやってほしい、という希望である。

音読教材紹介

ということで「じゃあ実際何を使って音読すればいいの?」ということでおすすめを紹介するのだが、音読するには何度も触れてきたように文の構造を理解することが大事。もう言われすぎて耳タコ?

「解説にはここがMって書いてあるけどなんで?」 「なんでここがOなの?」

そういうのが頻出するレベルだと、まだ音読は早いのでその前にワンクッション・英文解釈の参考書を挟んだほうがいい。

さてでは実際の参考書の紹介。

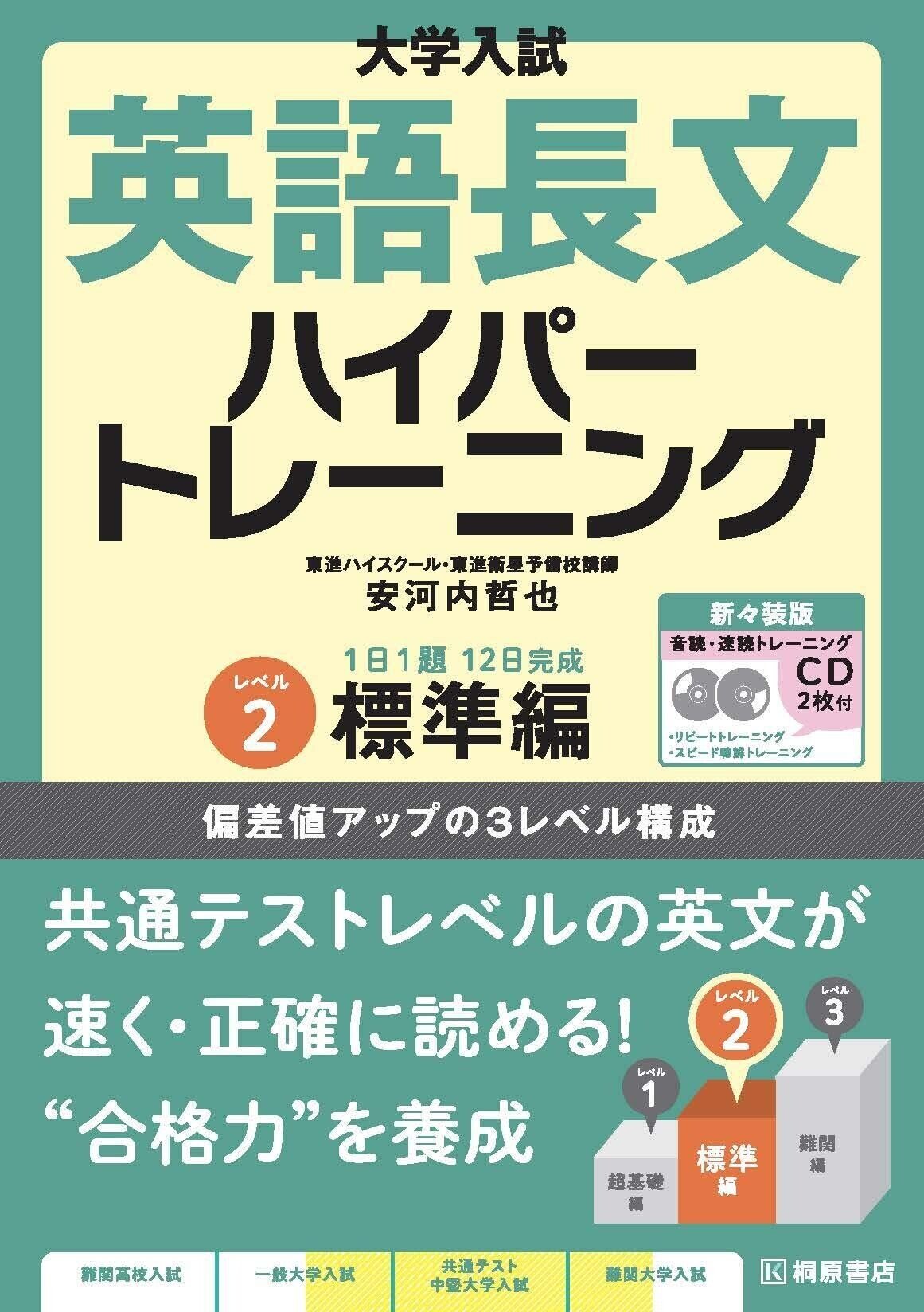

音読の教材はこれが1番秀逸だと思う。レベルは1,2お好みで。一応レベル2がセンター(共通テスト)レベルとなってるが実際はそれより難しい。

これが素晴らしいのはすべての英語長文にS,V,O……と構文がふりわけられていること。なので「え、この文章そもそもどういう構造になってるの?とならない。

またこの教材そのものが音読を意識して作られているので音読用のページが用意されているのそれを見ながらやることで効率的にやることができる。

そして大事なのがCDがついていること。CDを聞きながらやることで

1.ネイティブの正しい発音がわかりどんなふうに抑揚をつけ、どこでブレスを入れるのか、英語のリズムがわかる。

2.ネイティブのスピードを目安にやることで「この速度で速読したらいいんだな」と目安になる。

とCDはいいことずくめなので絶対CDを聞きながらやってほしい。

おすすめのやり方(というか自分がやったやり方)は

1.普通に問題を解き、答え合わせをする

2.どこがSでそこがVか、解説を見ながら徹底的に焼き付ける

3.スラッシュが入っている(補助が入っている)ページで、2,3回自分のペースで音読してみる

4.CDを聞きながらネイティブに続けて発音してみる。ネイティブの音声が早かったりしたら途中休み休みやる(最初は速く感じると思う)

5.ある程度読み慣れたら、巻末にあるなにも補助が入ってない英文でまた音読する

6.最低計15回以上になるよう音読する

結構疲れ、また学習効率的に一挙にやらないほうがいいので音読回数は何日かにわけてやること

ということで長々書いてきたが音読(と速読)についてはこれにておしまい。これを参考に自分なりの英語力を見つけて欲しい、てことばいなら。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?