「民主主義のための広告代理店」が考える「発信の4原則」

シンクタンクでの勤務×世界的広告プランナーからの学びから見えた「人間変革」の要諦とは

私は以前、非営利の政策シンクタンクの職員として、ウェブサイトの運営などの広報・発信を担当していました。その使命は、同団体が行う、第一線の識者らによる公開議論を多くの市民に知らせることで、日本や世界が抱える課題を市民が自分で考える環境をつくることでした。しかし、サイトの訪問者数や、個人寄付者の数などは私の在任中、目標には遠く及ばない結果にとどまります。

その後、広告会社に転職した私は、業界を代表するプランナーやディレクターの方々によるセミナーを受講する機会を数多くいただき、シンクタンクの業務でどうすればより大きな成果を上げることができたのか、多くの手掛かりを得ることができました。

「政治が課題解決に機能していない」「政治に自分の民意が反映されていない」という思いは多くの人が抱いているはずなのに、その打開に向けた具体的政策の議論が世論やメディアでほとんど盛り上がっていない。これは様々な政策分野に見られる現象です。

この状況を変えるためには、

① そもそも、課題解決の意思を持って議論を仕掛ける方々が社会に多く存在すること

② ①の方々が多くの市民から「これは自分に必要な議論だ」という認識を獲得すること

が必要です。

このうち②の実現に何がネックになっているのかを探り、課題に向かい合う方々の努力が報われる社会にしたい。

それが、私の学びの動機となりました。

本稿は、私が一連の学びで特に重要と感じたポイントを「4原則」の形で整理し、その内容が記された文献とともに紹介したものです。

それらに共通するのは、それぞれ「鶏と卵」の関係にある二つの概念や哲学の間で、どちらを「主」でどちらを「従」にするべきかを見極め、場面に応じた最適な使い分けを実現し両者の相乗効果を実現していく必要がある、ということです。私が発信の第一人者らに学んだのは、それにより、情報の影響力を高め、市民の間に賛同の輪を広げることができる、との教えでした。

そして、私は、これらの考え方を整理する中で、故ピーター・ドラッカー氏の説いた望ましい非営利組織の在り方、「人間変革機関」を想起しました。ドラッカー氏は、非営利組織は社会課題に直面する人々を助け、変革し、市民としての位置付けと役割を実感してもらう存在であるべきだ、と唱えたのです(ドラッカー学会ウェブサイトより)。

私は、まさにこの「人間変革」こそ、以下の「4原則」を実践した先に達成できるものであり、非営利組織などで社会課題に取り組む方々にご活用いただくことで、民主主義が機能するために最も重要な条件、すなわち市民の「当事者性」を育むことができる、と考えています。

本稿の内容を、民間や市民の立場から政治や世論を動かそうとしている多くの方に、ご参考にしていただければ幸いです。

【1.基本的な世界観と、発信の目的】

社会は、人の「行動」や「気持ち」が変わることで動く、と考え、

「目に見える行動」が起こっている姿から逆算して「制度」や「システム」を作る

「社会の全ての問題は、“人が動く”ことで解決する」。

「商品の“認知”は金で買えるが、“興味”は金で買えない」。

私は以前、世界的な広告コンテストで多くの受賞歴を持つプランナーの方々からこれらの言葉を伺い、驚きました。

それは、私が学生時代に公共政策を専攻して以降、社会は「制度」や「システム」を作ることで動く、という考え方に親しんできたからです。シンクタンクの業務でも、そうした「仕組み」や「ルール」をまず整えた上で、それを使ってどう人々を動かすか、という道筋で、発信の全てを考えてきました。

例えば「若い世代の支持を集める」という目的に対して、「それには若者に人気のSNSを活用することだ」と考え、まずアカウントの開設を決める。あるいは、「ウェブサイト上でのメールアドレス登録者を増やす」ために、「登録者限定で公開する記事を増やす」ことを先に決め、どの記事を限定公開にするかのルールを作る、といった発想です。

もちろん私は、そうした「仕組み」を使うこと自体は否定しません。ただ、上記のような考え方が常に機能するのは、公共政策の主体である「政府」は、法的拘束力を伴って人の行動を変えられる立場だからです。会社や組織の内部で上司が部下に行う業務指示も、それと同様でしょう。

しかし、そうした力を持たない民間の企業や団体が、外部の顧客や市民に発信する場合は、ある物事を相手に促す「仕組み」や「環境」が整っていることと、実際に相手がそれをしたいという「気持ち」になることとは、別だということです。

しかも、相手がその問題について頭の中で「考える」とか「意識する」だけでなく、社会の中で目に見える「行動」になって表れなければ、社会に変化は起きません。

実際に私も、シンクタンクでの議論内容が全国紙で大きく特集されたものの、それを受けたウェブサイトへの訪問数や、SNSでのこの事業への言及はほとんど増えなかった、という状況に直面したことがあります。

そうである以上、【1.】一人一人の市民を「どう動かしたいのか」「どんな状態にしたいのか」という、発信を行う前後の変化の姿を、検証可能な形で描いた上で、

その動きを【2.】「どんな人に、どのような経路で広げるのか」、

そのためには受け手である市民に【3.】「どんな気持ちになってもらう必要があるか」を明らかにする。

発信を行う際の【4.】表現の方向性や、そのためにどんなメディアや仕組みを使用するかは、そこから逆算して定めるべきだ、

というのが、私が発信の第一人者らに学んだ考え方です。

本稿における「4原則」の残り3つも、それぞれ上記の【2.】【3.】【4.】に対応しています。

単に「発信すること」を目的とし、それを受けた反応は受け手の側で「それぞれ考えてほしい」という態度では、発信する側が求める成果の実現可能性は下がってしまう、ということです。

参考文献:【原則1.基本的な世界観と、発信の目的】について

世界的なPR会社の日本代表を務めた著者が戦略PRの要諦をまとめた『6RULES 戦略 PR 世の中を動かす新しい6つの法則』(本田哲也著、2017年)は、世界的な PR 会社の日本代表を務めた著者が戦略PRの要諦をまとめた本。その前提として、最も上位の目的は、人々の「行動変容」の実現であり、認識変容やメディア掲載はその手段に過ぎない(57頁)と解説している。

『行動デザインの教科書』(國田圭作著、2016年)は、世界で最も権威のあるフランスのカンヌライオンズ・国際クリエイティブ・フェスティバルで審査員の経験を持つ著者が、市場が飽和した時代に「モノ」ではなく「行動」で市場を捉え直す必要性を説くもの。ここでは、「行動」を目標にする意義を、「意識の変化が行動を促すだけでなく、行動が意識に先行する場合もある」(85-89頁)、「意識は目に見えないが、行動は目に見える」(142頁)、ゆえに「行動は連鎖する」(228頁)などの視点から紹介。「自社や商品ではなく、人々がそれらに触れたときに求める『行動』をPRする」(228-229頁)発想を説くとともに、行動を促す視察立案のプロセスを解説(168-202頁)している。

その中では、市場が飽和し、「モノ」の魅力だけで商品を広めることが難しくなる中、1人当たりの行動量×行動人数という「行動ゴール」(171-172頁)から逆算してシナリオを組み立てることを勧める一方、「●●誌に広告を出す」といった「手法」を先に考えると、それを使うことが目的化し、「そもそも、人をどう動かしたいのか」が見えなくなる危険があり「問題解決は望めない」(201頁)と説いている。

日米で起業支援を手掛ける田所雅之氏のYouTubeチャンネルにおける「UXの極意」シリーズ(2020年)では、デジタル時代におけるその意義を紹介。ネットに溢れる様々なコンテンツの違いを「機能」や「品質」で見分けることが難しくなる中、顧客自身も気付いていない、人生の「成功」とは何かを発見し、「その実現を後押ししてくれる存在だ」と思われることが必要であること(第2回「UXの本質とは」)、そのため、顧客が充実感や達成感を覚えられる「体験」を描いた上で、その中に個々のコンテンツを組み入れていく発想へと転換していくことが求められること(第3回「なぜUXが重要になったのか?」)が主張されている。

『ブレイクスルー ひらめきはロジックから生まれる』(木村健太郎・磯部光毅著、2015年)は、国内外の広告コンテストで多くの受賞歴を持つ著者らが、企画の発想プロセスを紹介。その中で、あらゆるコミュニケーションは「人を相手にしている以上、人が動かないとその目標を達成できない」(108頁)と、人の行動や気持ちに焦点を当てる根源的な理由を説明。

同書や、共著者の一人である木村氏の「もっと人間の話をしよう。」(2012年)では、仕組み上や理論上で成り立っているだけでは人の行動は変えられず、その行動をする価値について斬新な驚きや気付きを提供しなければならないことが説かれている。

【2. 発信の対象】

テーマに関わる「コミュニティ」を複数育てて「熱狂」を生み出し、

メディア報道など不特定多数に向けた発信の「基礎工事」とする

社会を「システム」として捉え、システムを作ることで人の行動を変えられる、との考え方では、「国民」はシステムの構成要素、つまり、あたかも「国民」という一つの人格が存在しているかのように扱われます。私もシンクタンク在任中、事業の成果を国民に認知させるという目的のため、大半の国民が目にしているであろう大手のメディアを使ったり、不特定多数へのインターネット広告を出稿したりすることを中心に、業務を組み立てていました。

一方、私が広告業界の第一人者の方々から多く伺った教えは、そうしたメディア露出や広告の有効性を認めながらも、あくまで情報を受け取った反応は人により多様であることを考慮すべきであること。また、特に、ネットに無数の情報が溢れる時代、単に「より多くの人に露出させるほど発信は成功する」という考え方では、誰の印象にも残らず埋没してしまう危険性がある、ということでした。

実際に、近年、大きな社会現象として注目を集めた出来事の多くは、特定のテーマで濃密に交流する「コミュニティ」を複数発掘し、その参加者から友人知人に伝えてもらう「実働部隊」として育てることが鍵になっています。

その中では、コンテンツを受け取った人が、それに自分の人生や生活を重ね合わせて自分なりの解釈やアレンジを加える「余白」を設け、「自分のコンテンツ」として再発信する、といった「体験」を軸にし、それによって自分の生活に良いことがあったという充実感を味わえるようにしていること。また、大きなテーマが存在する一方、同時にコミュニティごとにメッセージを出し分けて複層的な会話を生み出し、それを大きなコミュニケーションへと昇華させていること、といった特徴が存在します。

コミュニティに属する人たちが持つ潜在的な不安や不満、問題意識と、彼らに発信する「メッセージ」の内容、そして彼らが実際の活動の中で担う「役割や体験」、の三つが一本の線でつながっていることが必要、ということです。

このように「局所戦での圧勝」を重ねることでブランド価値を高めるのは、小さな組織が大手との競争に埋没しないために特に有効とされています。

加えて、私が学んだのは、どんな人たちを「コミュニティ」に巻き込むべきか、については、単に「年齢」や「性別」「居住地」といったデモグラフィックな属性で分けるべきではない、ということです。

そのテーマを認知する⇒関心を持つ⇒購入する、とのどの段階にいるかや、その人自身が周囲への情報発信をどれだけ行っているか、に焦点を当てることで、コミュニティのまとまりをより強めたり、周囲に広げてもらう際の効果をより大きくしたりすることができるのです。

少人数の「コミュニティ」の育成は、メディア報道やCMの効果を高める 「基礎工事」でもあるということです。

参考文献:【原則2.発信の対象】について

『明日のプランニング 伝わらない時代の「伝わる」方法』(佐藤尚之著、2015年)は、大手広告代理店でインターネット黎明期にウェブ事業部を設立した著者が、SNSの普及で多数の友人の近況が目に入るようになった中では、不特定多数への「メディアの露出量を多くするほど人々に伝わる」との考え方は、「過去の成功体験に基づくものにすぎない」(270頁)と断言。

その唯一の打開策は、自分の伝えたいことを「友人知人の言葉」を介することで、相手にとっての“超関心事”である「仲間ごと」にすること(98頁)と説く。その人の置かれた情報環境がSNS時代のものか、それ以前のものかによって効果的な発信手段が全く異なるため、プランニングを両者で切り分ける必要がある(273頁)、とし、SNSなどの拡散の核となる「コミュニティ」の選定基準として、「コミュニティにリーチしやすいか」や「コミュニティの結束が固い(情報が駆け巡りやすい)か」(278頁)などを挙げている。

「令和式コミュニケーションのあるべき姿について考える~『ワンテーマ×マルチターゲット』で外野を巻き込む」(2021 年)は、PRプランナーの伊豆原浩太・小林秀行両氏が、近年多くの賛同者を集めたキャンペーンの事例を分析する対談。普遍的な「ワンテーマ」を軸に、「マルチターゲット」という複数のコミュニティごとに異なるメッセージを出し分けていく構造を解説している。

「仲間ごと」化で重要なのは、「一人では達成できないので、誰のどの力を貸してください」というメッセージであり、単に「この課題を解決するために賛同して下さい」という呼びかけは「発信する側の自分勝手に聞こえてしまう」ようになった、とも述べられている。

『爆発的ヒットは“想い"から生まれる~SNS から始める新しい時代のマーケティング』(境治著、2019年)は、近年の映画やテレビ番組のヒット事例を研究する著者が、その共通項は「地道に育ってきたコミュニティに、何らかのきっかけで火がつく」(195頁)ことだと分析。

コミュニティの参加者同士、また参加者と作品の作り手との交流を通し、作り手と一緒に作品を盛り上げる「実働部隊」が形成され、メディア掲載などの「きっかけ」に作り手との「共犯」体験が繰り返され、コミュニティが深化・拡大していく構造が描かれている。

【3. 人々の意識への向き合い方】

顧客調査に表れた人々の意識を額面通りに受け取るのではなく、

人々の実際の「生活」を観察して、気に入っていることや不満に思っていることを探し、本当に人が動く要因を発見する

ここまで見てきたように、メディアを使って「●●するべきだ」と呼びかけるだけでは、その内容がいくら正しくても、人々はその通りの行動をしてくれるとは限りません。人々が「どんな気持ちになれば、●●をしてくれるか」を明らかにする必要があります。

そのために、私はシンクタンク時代、世論調査や顧客アンケートの結果を活用しようとしたことがありました。

確かに、その結果を基に、自分たちのアイデアが「人々に支持されている」というロジックを作り出す上では、それらは有効な場合もあります。

しかし、そうした調査に表れる意見は、自分の中での安直な理屈付けを行った結果にすぎないことも少なくなく、真の欲求は本人が考える動機すら持たず、なかなか心理の表側に出てこないことも事実です。

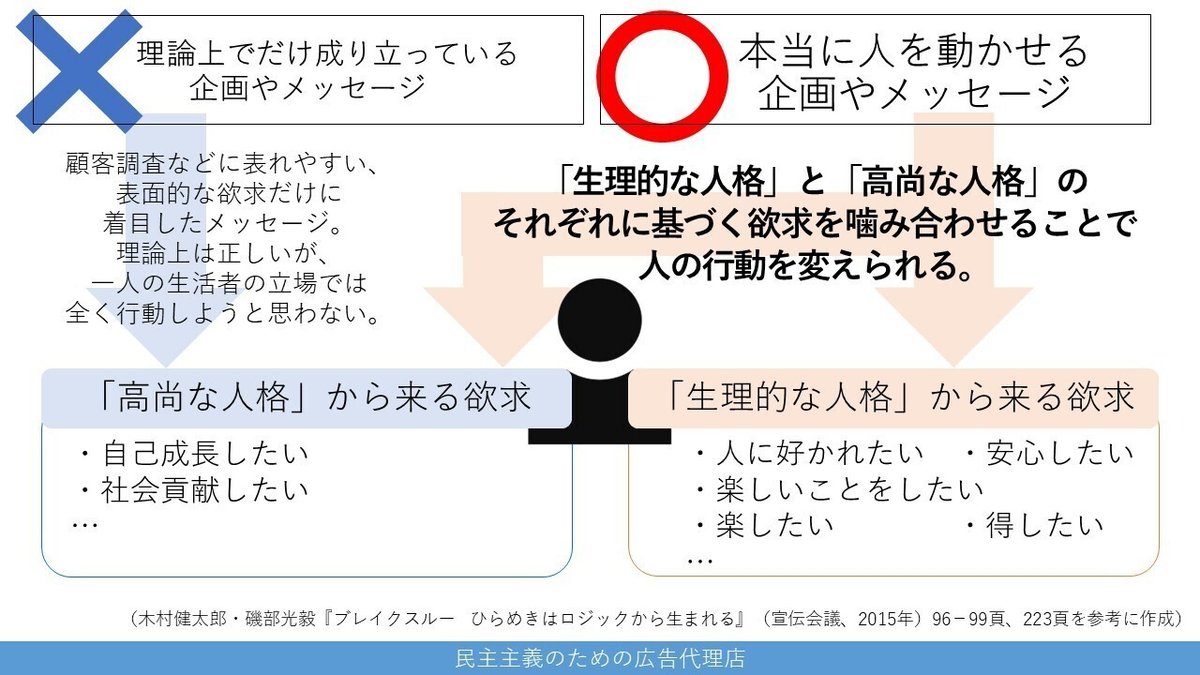

また、人間の人格には、自己研鑽や社会貢献などの「高尚な人格」と、“生き残りたい”“楽をしたい”“他人から良く思われたい/尊重されていたい”といった「生理的な人格」の2種類があり、両者がうまく噛み合うことで行動の変化が起こる、という側面もあります。

実際に、顧客調査で「●●したい」との回答が多数を占めたものの、実際にそのような商品を発表しても全く売れなかった、ということも多く起きています。それは前者の「高尚な人格」だけに対応したものだったか、既に他社の商品で満足しているか、のどちらか、なのかもしれません。

特に私は、議論を行う有識者よりも「一般」の市民を一段下の存在とみなすような表現や、「●●を”身に着ける必要がある”」と訴えるやり方が、「今のあなた方にはその力はない」と受け取られるなどして市民の自尊心を下げる結果を招く可能性があることにも、留意する必要があると考えます。

それらに代わり、私が発信の第一人者らに学んだのは、顧客の行動や生活を「観察」する、という考え方でした。“商品”とか“競合”といった視座を超えた“より幅広い生活”の中で「気に入っていること」や、あるいは何らかの行動を取る際に「不満に感じていること」を発見し、その理由やきっかけ、背景、自分が伝えたいこととの接点を探る、ということです。

同時に、上記の原則【1.】の通り、発信の最終目標は「目に見える行動」にある以上、ある物事を「認識」していることと、その認識を「行動や発言」に表したいと思うこととは、同じとは限らないことも念頭に置くべきでしょう。

これらに共通して戒められているのは、「人々は●●を望んでいる」という調査結果などを楽観的に受け取り、それに基づいて「こういうメッセージを届ければ、こういう反響があるだろう」と期待する発想です。

「誰が、いつ、何のために、何をきっかけとして●●を欲するようになるのか」を徹底的に考えることが重要なのです。

参考文献:【原則3.人々の意識への向き合い方】について

上でも挙げた『ブレイクスルー ひらめきはロジックから生まれる』では、企画の発想法とともに、陥りやすい「落とし穴」をも紹介。

その一つである「高学歴プランニング」(96-99頁および223頁)は、理論上は正しく、いかにも斬新そうなコンセプトを打ち出すなどしているが、実際に人の行動を喚起するわけではない(そんなメッセージで行動を起こす人なら、初めからその行動に積極的なはず)メッセージや企画のこと。その原因を、人間の「高尚な人格」と「生理的な人格」のうち、前者にしか目を向けていないからと指摘している。

同書の共著者の一人による「もっと人間の話をしよう。」でも、それらを念頭に、人が動くリアリティについては「意識的に悲観的であるべき」と述べている。

『ほんとうの欲求は、ほとんど無自覚』(大松孝弘・波田浩之著、2020年)の著者らは、インサイト(行動を起こす動機となる、顧客自身も気付いていない深層部分の欲求)を探る調査法の第一人者。

同書では、飲食店で「どんなメニューを食べたいか?」の調査を基に商品を開発しても全く売れなかった例などを紹介し、その理由を、「真の欲求は本人が考える動機すら持たず、なかなか心理の表側に出てこない」からだとする(30-44頁)。

それに代わり、顧客が生活の中で「気に入っていること」と、それが顧客にとって持つ意味を明らかにし、その理由を、「自分の興味のないことや、自分と関わりが薄いことについて、人間は自分の心の内を正確に表現することが難しい」、そのため「真の欲求は本人が考える動機すら持たず、なかなか心理の表側に出てこない」(41-42頁)と説明。それに代わり、顧客が生活の中で「気に入っていること」と、それが顧客にとって持つ意味を明らかにし、そこから自社への「無自覚な不満」を探る、というプロセス(66-87頁)を紹介している。

一方、大手サービス企業の新規事業開発室で1000件以上の新事業に携わった石川明氏は、先述の田所氏のYouTubeチャンネルの「アフターコロナ時代に新規事業を起こす極意」(2020年)に出演する中で、広く支持される事業の条件は、「一人一人が持っている、不安や不満、不足、不幸といった『不』の感情を何らかの形でとらえていることだ、という見方を提示。

① どこで、誰が、どんな「不」を抱えているのか、② 「不」の大きさ(価値や人数規模)、③ 「不」が生じている理由、④「不」が解消されていない社会的な背景、を理解した上で、「不」を解消する事業アイデアを立案すべきだと提案している。

また同氏はこの番組で、「誰を、どう動かしたいのか」という一貫性のある商品設計を行っていくためには、自分たちが取り込みたい人々が普段どんな環境で生活し、何を考え、何を潜在的に欲しているのか、を掘り下げることが有効だ、とも解説している。

【4. 表現の方向性】

発信する側の事業の意義や歩みを伝えるだけでなく、

市民一人一人を「主人公」にしたメッセージや、それを実際に「体験」してもらうことを発信の軸にする

最後の原則は、上記を踏まえた、実際のメッセージや表現の方向性についてです。

私はシンクタンク勤務時代、市民への発信を担当する中で、一貫して次のようなジレンマを抱えていました。それは、自分たちが行う事業の政策形成や国際世論への影響を高めるためには、「トップレベルの要人や専門家」の参加が必須である一方、彼らの姿が前面に出るほど、自団体のミッションである「市民の力で世界を変える」ためにも活動への賛同を得るべき「幅広い市民」から、「近寄りがたい」「自分には関係ない」という印象を持たれてしまう可能性がある、というものです。

私はその後、世界のPRの第一線で近年重視されるようになった「ナラティブ」という概念を知り、これこそがジレンマを解く鍵だ、と考えるようになりました。

ナラティブとは、「市民との『共体験』を促し、市民一人一人が『自分が主人公の物語』として語ることができる物語」のことで、自社やその経営者、開発者を主人公として事業の歩みを紹介する「ストーリー」よりも上位の概念と位置付けられています。

具体的には、第一に、発信する側自身が「●●を実現したい」という事業の目標だけではなく、その取り組みに受け手の市民がどう関わり、どのように幸せになっているかを、実際の情景を思い浮かべることができるような表現で描くこと。

第二に、一方的に情報を詰め込んで提供するだけでなく、受け手側も主体的に自分の言葉で発信できるような「体験」を助けることを軸として発信を組み立てること、が大切です。

単に、発信する側だけが舞台の上で「主役」を演じ、受け手である市民や顧客は「聴衆」としてそれに声援を送る、という構図ではなく、受け手の側も同じ舞台の上に立って「主役」となり、発信する側はその成功を支える役割を担う、ということです。

その必要性が増したのは、SNSで無数の人々の生活が発信されるようになった状況にも関係しています。政策のアイデアを発信する側が、単にその社会的意義や、自分たちが困難に取り組む姿を演出するだけでは、発信を受け取る人々にとって「自分に関係している」と思ってもらうことが難しくなり、溢れる大量の情報の中で素通りされてしまうのです。

これに対し、あくまでも「ナラティブ」を体現する多くの演者の一人として、自社の「ストーリー」が語られてこそ、多くの人を引き付けることができます。

それには、発信する側が知識人や要人だったとしても、それが単に「自分とかけ離れた人」の話ではなく、「自分も同じような境遇を味わったことがある」あるいは「自分自身の生活にこう繋がっている」という感覚を持つことができたり、「自分が同じ境遇ならどうするだろうか」と考えてもらえたりするような表現の工夫をすることが必要です。

なお、一部のメディアなどでは「ナラティブ」と「ストーリー」が同義とみなされることもありますが、世界のPRの第一線では、上記のような「主人公」が誰かの違いによって、両者が区別されているのです。

トランプ前米大統領のようなポピュリスト政治家の台頭を受け、世界の知識人の間では“市民目線”の発信の重要性が強く意識されるようになりました。しかし、それは、単に市民に合わせて言葉遣いを平易にしたり、配信時間を多くの人の都合に合わせたりすることなどではありません。市民自身に、その問題が「自分に関係している」と理解してもらい、自身がその解決へ「目に見える行動」をすればどんな良いことがあるのか、と感じてもらうこと。それが、市民への発信において最も重要だと私は考えます。

参考文献:【原則4.表現の方向性】について

「上から目線のマーケティングはもう古い! 企業と顧客が共創する『ナラティブ』が注目される理由」(2021年)は、世界的なPR会社の元日本代表である本田氏が「ナラティブ」の概念を解説。自社を主役とした「ストーリー」と違い、受け手である顧客自身も主役になる性質や、個々の受け手が「入り込む」場の存在、自社の目標だけでなく受け手がどのように幸せになっているのかを描くこと、などを説明している。

また同氏の日経MJ紙への寄稿「企業と生活者が紡ぐ物語」(2021年、リンク先は著者のFacebook投稿より)は、こうした内容に加え、SNS時代にナラティブの必要性が高まった背景にも触れている。

また、同じ本田氏の『6RULES 戦略 PR 世の中を動かす新しい6つの法則』では、「ストーリー」の本質ははの本質は、受け手に対する「感情の共有」と「当事者性(自分のこととして受け入れられるか)」であり(210-211頁)、そのため、とにかくお話風にすればいいわけではなく、受け手の「自己投影」、つまり物語の世界に対する「没入感」を引き起こせるかに成否が大きく左右される(220頁)、と述べている。

以上

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?