【自分を知る】脳内で協議する小びとたち・感情や思考はどのようにして生まれるのか・思考や感情はコントロールできない

今回はちょっと長くなりますが、お付き合いいただけると嬉しいです。

今、前野隆司著「脳はなぜ心を作ったのか」を読んでいます。

私は文庫本だと文字が小さくで読みにくいことがあるので、中古で単行本を買いました。良かった。読みやすい字の大きさ、文字数。

前野先生は、AIロボットの開発の為に人間の脳を研究されています。

子どもの時に「私」とは何かを考えて眠れなかったとのことで、このように

子どもの時に持った疑問、子どもの時に好きだったり得意だったことというのは、その人の一生を暗示していることが多いような気がします。

⚫︎では、本題です。

前野先生は、私たちの脳内にたくさんの小びとたちが住んでいるという例えを使って、脳の働きを分かりやすく説明されています。

その小びとたちとはニューラルネットワークのこと。ニューラルネットワークとは…こちらをご参照ください。

なんだか難しそうで私は読んでいませんが(えっ⁉️😲)、前野先生の解説はとても分かりやすいです。

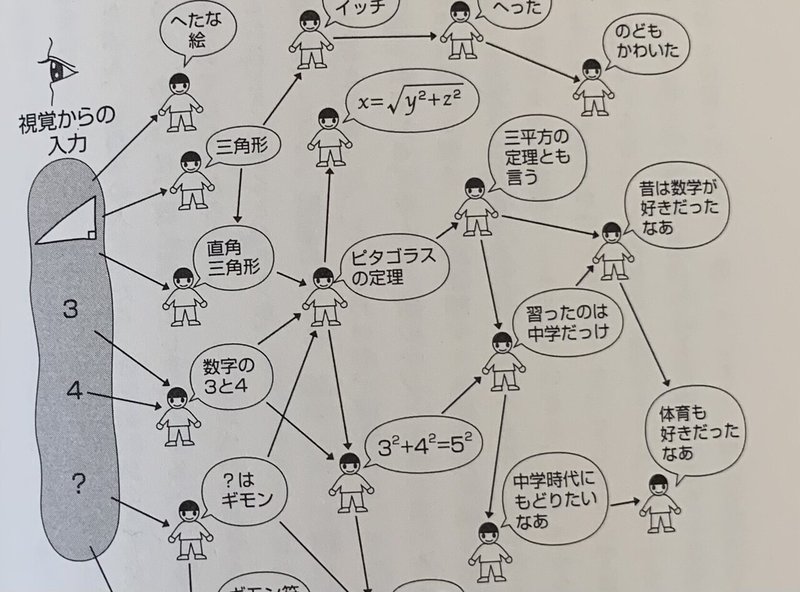

前野先生の解説図の一部です。↓

これは、人がある数学的図形を見た時の脳内の小びとたちの様子を表した図です。小びとたちがネットワークのようにつながって、伝達し合っています。人間の無意識の世界で起きていることです。

Wikipediaの図と似ていますね。(^^)

人がその図形を見ると、小びとたちが記憶や意味の情報を伝達し合って、協議します。そして、その図形について見た人がどう考えるかの結論を出します。

ある人は数学的な数値を、ある人は昔の数学の授業や先生を思い出したり、テストの事を思い出す人もいるかもしれません。それは小びとたちの協議の結果です。

また、例えば、赤いリンゴを見た時、私たちは瞬時にそれを赤いリンゴとして認識しているように感じています。

ところが実際は、まず目で見たものの情報がコンピューターである脳に運ばれます。そして、色や形、質感、陰影などの特徴が小びとたちによって計算され、協議され、「よし、これは赤いリンゴだ」と決定されます。

その決定を渡されて、私たちは初めてこれを赤いリンゴと認識するのだそうです。

また、例えば、愛する人と夕日を見ていると、脳内の小びとたちは、過去のデータから「愛する人といると嬉しい」「夕日は切ない」などの記憶を呼び起こし、小びと同士で協議します。

そして協議の結果出た結論を私に渡してきて、私は「ああ、この人と夕日を一緒に見るなんて、幸せだ。」と満たされた気持ちになる。

小びとたちの元で自動的に行われた情報処理の結果を私たちは受け取って、受動的に「幸せだ」と感じさせられているということです。

つまり、思考や感情は私のものではなくて、小びとたちの情報処理の結果。

この情報処理は小びとたちの多数決によっていて、声の大きい小びとの意見が通りやすい。

ニューラルネットワークは、使ったものほどよく発火し、よく発火するものほどよく目立つと書いてあります。

つまり、出番の多い小びとほど元気よくなり、自己主張する。結果、私たちの思考が影響されやすいということになりますね。

しかも、この協議中の時間を人間には認識できないようになっていて、人間はリンゴを見たら瞬時に自分で判断したかのように錯覚するように作られているのだとか。

人間は時間についても色々錯覚をしているそうで、それについては興味ある方はこの本を読んでみてください。

また、人間は自分の都合の良い方に錯覚するようにも出来ています。

どのような小びとたちが人員配置されるか…笑いやすい小びとが何人、怒りやすい小びとが何人、言葉を組み立てる小びとが何人…ということは遺伝によって決まっていて、その小びとたちの繋がりや発火のしやすさは後天的な学習によって決まると、前野先生は述べられています。

ならば、私たちが何に意識を向けるかということが大事だということになると思います。

何かの才能に秀でている人の脳には、ある目的に特化した選りすぐりの小びとたちが集められているのだとか。

またここでは一言で「私」と書いていますが、前野先生の本では「私」を意味によって使い分けています。

先生の子供の頃からの問いかけ、「私とは何か」がこの本の軸になっています。

この一文を引用させていただきます。

子供のころ、<私>とはなんだか考えると眠れなかった。その<私>の正体とは、実は単純で無個性なクオリアの錯覚によって作り出された幻想に過ぎなかったのだ。

クオリアとは、本書の説明によると、精神状態、喜怒哀楽、身体に関しての実感と説明されています。ラテン語の「質」が語源です。

この引用文を読んで、「私はいない」のノンデュアリティ(非二元)を連想する方もいるかもしれません。

実際、前野先生は東洋的世界観の「私」にも触れていらして、ノンデュアリティは元々は禅の思想が西洋で広がったものと聞いています。

面白いですね。脳科学と悟りが接近しています。

実は、私がこの小びとの話を最初に知ったのは、ノンデュアリティ系のセラピストさんがYouTube動画で紹介されていたからです。

更に、前野先生のAIロボットの開発者としての近未来のロボットへの思いにも私は共感できる部分もありました。

この本は2004年初版です。この本の内容は仮説です。脳科学の進歩は今やめざましいので、今現在また新たなことが分かっているかもしれません。

本の内容を全部書くとネタばらしになってしまうので、興味ある方は本書をお読みになってくださいね。

今回は小びとを例えにした部分が面白かったのでご紹介しました。私の理解が間違っているところもあるかもしれませんので、その点ご了承ください。

今回のこれって、フィルターの概念と似ていますね。

感情や思考は脳内に蓄積された情報でできたフィルターを通すことによって自動的に生み出されたものだということを書きました。

私たちは「自分が考えている」と思っているので、こんなことを考えてはいけないとか、あんなことを思う自分はダメだとか悩むこともありますが、脳が勝手に思考や感情を作っている…となると、悩むことは意味があるのか…?

出てくる結果だけを変えようとしても、無理なのでは?と私は思います。ならばどうしたらよいのか…?前野先生が「後天的な学習」と言っている部分ですね。

この辺りはまた改めて書こうと思っています。

「自分を知る」ためには、脳、意識、心の機能について知ることはとても重要だと思っています。そしてそれは科学と精神世界の境界線を越えることで理解できるとも思っています。

出来るなら、中学や高校でこうしたことについて学べるようになると、人生を軽やかにすることが出来るようになるのではないかと、私は密かに考えています。

ということで、

今日、みなさんはどんな事に意識を向けて過ごしましたか?YouTubeやTVで何を見て、本や新聞、noteで何を読み、どんな話をしたり聞いたりしまましたか?

長文を最後までお読みいただきありがとうございました。何かのヒントになれば嬉しいです。

脳内の小びとたちと共に(笑)素敵な一週間をお過ごしください。😊

関連記事です。↓

偏った思い込みから生まれる偏見の話↓

こちらのトロフィー🏆をいただきました。読んでくださった方、スキ♡をしてくださった皆さん、ありがとうございました。(これ、先週もスキを集めたお知らせをいただきましたけど、二週続きでも良いのかな❓)私自身が好きなタイプの曲の紹介なので嬉しいです。

サポートいただきありがとうございます。いただいたサポートは、参考図書の購入など、更に良い記事を書くために使わせて頂いています。