【ライブレポート】The 1975と僕らのマッスルメモリー

「マッスルメモリー」とは読んで字の通り、"筋肉の記憶"のこと。運動やトレーニングなどにブランクがあって筋肉が衰えたとしても、それまでにトレーニングで鍛えた筋肉の状態へ短期間で戻すことができたり、それまで以上の筋肉を短期間で手に入れることが可能な現象のこと。

2022年2月15日の正午、まだ寒い日が続く中でSummer Sonicの出演アーティストがアナウンスされた。The 1975の名前はポスターの一番上に挙がった。すなわちこれはヘッドライナーであることを意味する。満を持してのヘッドライナー。「満を持して」という言葉がこれ以上的確な瞬間は僕の人生ではなかったのではないだろうかとすら思った。

2019年の8月、当たり前にこんな夏が繰り返しやってくると信じて踊り倒していたあの日のことを覚えているだろうか?

⚡第一弾アーティスト発表⚡

— SUMMER SONIC (@summer_sonic) February 15, 2022

3年ぶりの開催となるサマーソニック2022✨

THE 1975、POST MALONE、ONE OK ROCK、MEGAN THEE STALLION、MÅNESKIN他

25組のアーティストを一挙公開🔥https://t.co/4VhQq95rcV#サマソニ #summersonic pic.twitter.com/TNxcsGtMZ2

2019年は同じくSummer Sonicのメインステージ、極めてヘッドライナーに近い位置での出演だった。前年の2018年に、アルバム『A Brief Inquiry into Online Relationships』をリリースして、世界中をツアーやフェスティバルで周り、数多くのアワードも受賞した。そんな充実感に満ちた状態での出演だった。なぜヘッドライナーではないのだろうかと多くの人が感じる中、夕刻のスタジアムに"GO DOWN"の表示と共にスタジアムが熱狂しはじめた。

ただこの日のライブは彼らにとっても、特殊な心境でのライブだった。来日直前のドバイでのライブでのフロントマンであるMatthewの行いが大きな問題(後にインタビューで振り返っている)となり、自身も複雑な心境のままこの日を迎えていたからだった。いつもより多くアルコールを入れていて、足がフラフラになるほど怒りや悲しみに追い込まれ、それと同時に喜びや幸せを噛み締めながら踊り続ける、まさに彼らの音楽性そのものを表したようなライブだった。ヘッドライナーのB'zを待っていた前方ブロックの多くのお客さんに"The 1975"というバンドの人気と熱狂ぶりを刻みつけたはずだ。

ライブ後には「次は絶対にヘッドライナーだろう」と多くの人が思った通りに、翌年2020年のオリンピック開催による日程変更で、例年のSummer Sonicとは別のイベントとして開催となるSuper Sonicではヘッドライナーとしての出演がアナウンスされた。前作から続く4作目のアルバム『Notes on a Conditional Form』をリリースしたさらに勢いのあるタイミングでの来日。さらにはIan BrownやLiam Gallagherなど同郷であるマンチェスター出身の先輩アーティストがいる中でヘッドライナーを務める、今の時代の最重要バンドと言わんばかりのポジションに多くの人が胸を躍らせた。

⚡SUPERSONIC 第1弾アーティスト発表⚡

— SUMMER SONIC (@summer_sonic) April 2, 2020

THE 1975、SKRILLEX、POST MALONE(東京のみ)がヘッドライナーとして大決定🙌

さらに、LIAM GALLAGHER、FATBOY SLIM、KYGO、WU-TANG CLAN、Official髭男dism 等

本家サマソニにも負けない充実の24組が決定👍#supersonic2020 #スパソニhttps://t.co/Zf01GAja3z pic.twitter.com/X8EsziJzyp

しかし、誰もが知っているように、2020年コロナウイルスの影響で世界中の状況が一変してしまった。開催予定だったSuper Sonicも中止。The 1975の新作アルバムのリリースに伴うツアーも度重なる延期の末に中止、そしてアルバム自体も何度も延期した上でのリリースとなった。結局、最後にライブを行ったのは2020年3月3日のアイルランドはダブリンでの公演。リリースされたアルバム、『Notes on a Conditional Form』の楽曲の大半が未だにライブでは演奏されていない状態なのだ。

そんなThe 1975がライブの再開の場に選んでくれたのが、世界中の数ある中でもこのSummer Sonicだった。

The 1975といえば、「ジェンダーバランスが不平等なフェスには出演しない」と表明している。この表明の内容自体も素晴らしいと思うし、こういったことを改めて影響力のあるミュージシャンが言葉にできることが、自分の影響力をいい方法で利用する、本当に価値のあることだと思う。社会に対して、様々な機会や選択肢について考える。表に立つ、先頭に立つ影響力のあるミュージシャンがこういった姿勢であることは、多くのファンにとって誇らしいことであることと同時に、多くの人に考える機会を与えることにも繋がる。正直なところ僕自身もMatthewがこうした提起をするまであまり深く考えたことすらなかった。日本の社会で生活をしていると、こういったところへの意識というのがかなり欠けていることに気付かされる。おかげで今年のSummer Sonicは、かなり魅力的で面白いラインナップになったと感じている。The 1975と同レーベルのBeabadoobeeやRina Sawayamaや、別日のヘッドライナーにはPost Maloneと、確実に時代が次の世代へと動き出していることを感じる年だった。

8月20日

そんな約2年ぶりのライブには当たり前に期待が高まる。アルバムのリリースは目前に控えており、新しいモードに入っている彼らがどんなライブを見せてくれるのかと多くの人が、少しずつ暗くなっていくマリンスタジアムに集まる。正直これまでのライブであればセットリストはその時々のツアーやアルバムのリリースからある程度の推測できるものだったが、いかんせん今回が2年ぶりのライブ。全くどんなライブになるのか読めない。まるで再結成したバンドの初ライブに行くような高揚感があった。グッズはもちろん午前中に完売。期待値は十分だった。

ライブが始まる少し前から雨が強く降り出した。今年のフジロックは雨が少なかったから、その分降られているのかもしれないと思うほど強く降っている。それでも変わらず、期待値が可視化されたかのように湯気がスタジアムに充満している。

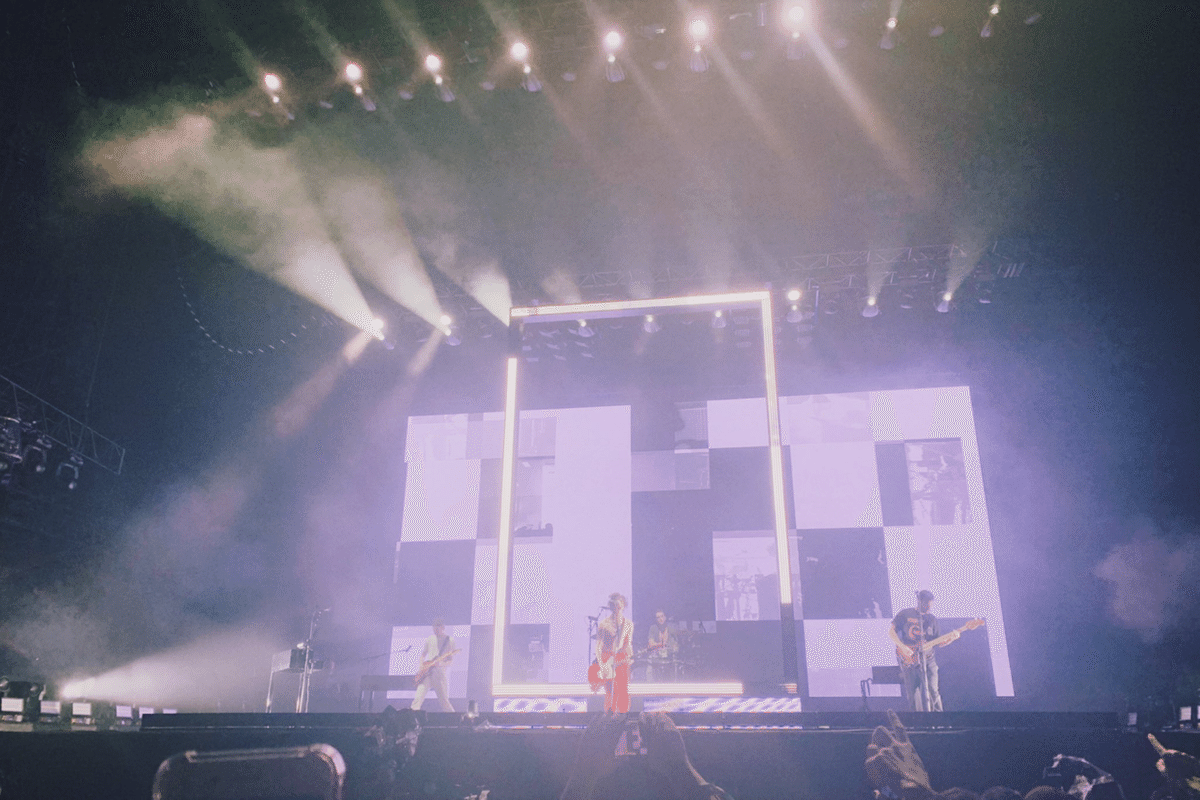

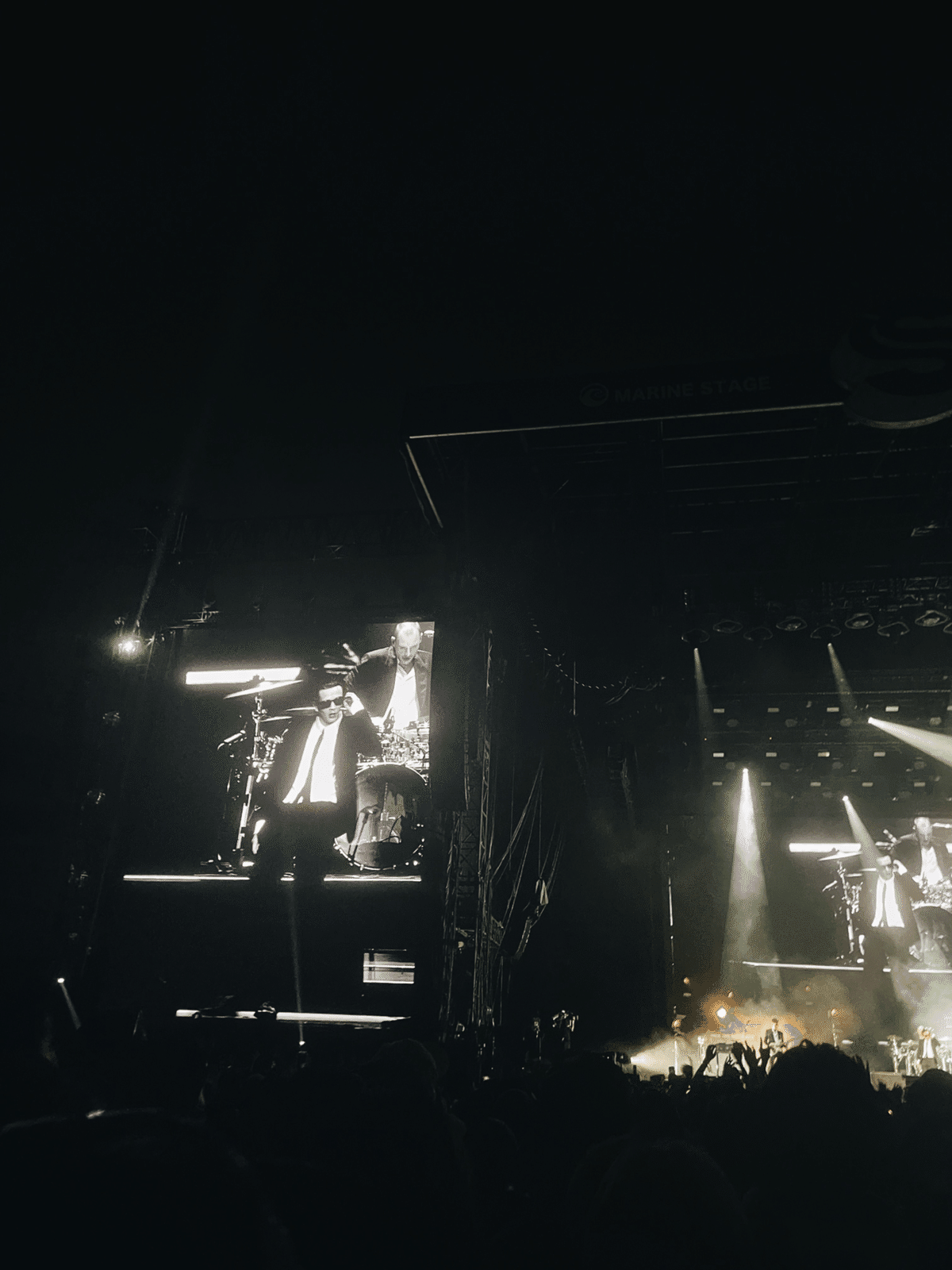

定刻より少し押して暗転。いつものGO DOWNから始まる"The 1975"のイントロはなく、背中から映す白いライトの中にサポートメンバーである、キーボードのJamieとサックスのJohnが登場して緩やかに演奏を始める。新章を始めるには相応しい、大人でディープなオープニング。音を立てて唾を飲み込む音が聞こえそうなほどじんわりとした興奮がマリンステージを包み込んだところで4人が揃いのスーツ姿、Matthewはサングラスをかけて登場。

両サイドの大きなモニターにはタバコに火をつけるMatthewの姿が映ると、"If You're Too Shy (Let Me Know)"が始まる。充満した抑えきれない興奮が一気に爆発した。ところどころから声にならない、形になりきれない叫びのようなものが聞こえてくる。完璧な幕開けだ。ここにいる誰もがこの瞬間を待っていて、この瞬間のために生きてきたのだと肌で感じた。スタジアムが波のようにうねる。気づいたときには僕もその波の一部になっていた。演出もないシンプルなセットにスーツ姿のメンバーを見ると、まるでこの楽曲が映し出す80年代の世界観を丸ごと連れてきたようにも感じた。

続く"Love Me"、"Chocolate"と初期のヒット曲を出し惜しみなく続ける。そこには次のステージへと辿り着いた彼らの余裕と、充実感があった。若さ故の焦燥感や苛立ち、不安を全て抱えながらも大人になっていく彼らの姿には現代を生きる若者にとっての希望を感じる。日本で初披露となったキラーチューン"Me & You Together Song"を演奏するも、今年のフジロックのVampire Weekendを思い出すような演奏トラブルが発生して、マイクが聴こえない瞬間があったものの楽曲の良さがそれを何よりもカバーしていた。

そして前回のSummerSonicでもハイライトとなっていた"TOOTIMETOOTIMETOOTIME"と"It's Not Living (If It’s Not With You)"を連発。MatthewがMCで話していたように、今回のセットリストはグレイテスト・ヒッツ的な内容になっていた。どの曲もみんなが歌えて、どの曲もすぐに踊れて、楽しいパーティーが延々と続いていく感覚だった。もうこの頃には降り続く雨のことなど完全に忘れていた。というよりも雨のおかげで余計に吹っ切れていたように感じた。もう今日という日を最後まで楽しみ切る。そこにもう全額ベットしたい気持ちだ。

前回の来日と大きく違ったのは、揃いのスーツ、そして大型のモニターに映される白黒の映像とライティング、全てがモノクロの世界で作られていたことだ。全開の来日時は、当時の最新作であった『A Brief Inquiry into Online Relationships』の世界観を踏襲したキャッチーかつポップで、カラフルなステージングだった。

しかし今回は一変して、これまでを全て排除したものだった。思えば1stアルバム『The 1975』の頃はミュージックビデオや、アートワークに至るまでモノクロで作り上げられていた。迷いや葛藤や不安を歌い、EMOムーブメントの延長上にいた若者たちが2nd、3rdとアルバムリリースするたびに少しづつ大人になり、色彩を得ていった。しかし、今回リリースする5作目のアルバム『Being Funny In A Foreign Language』では再びモノクロの世界を表現している。ただ、ここで表現されるモノクロの世界というのは、何も過去の自分達への原点回帰ということだけではなく、この2年という時間の中で彼らの見ている世界の色彩を失ってしまったということを意味しているのだとも感じた。

今回彼らはどの出演者よりも早くに来日し、時差ボケと戦いながら毎日リハーサルをしている様子をInstagramで公開していた。それほどライブに対する思いも強かったのだと思う。The1975のアカウントとMatthewのアカウントがInstagramで「マッチョマン」、「マッチョではない」と投稿していたことが話題になっていた。ロックバンドとして彼らはどうあるべきかを常に自問自答し続けている。そして冒頭に書いたようにマッスルメモリーを手にできるか、彼ら自身がとてつもなく不安だったのだと思う。かつての自分たちのライブを振り返りながら自問自答し、この空白だった時間を埋めるために悩み続けていたのだろう。そしてそれは同時に自分たちのバンドがどういうスタンスであるか、どうあるべきなのかを自問自答していたのだと思う。

自分達にかけられている期待も自分たち自身がよく理解しているはずだ。常にこれまで以上のパフォーマンスをできるかを考え続けているアーティストに、これほどブランクができてしまえば自分たちがどんな姿でいられるのか、オーディエンスとの最高の空気感を構築できるのか、不安に思う気持ちも想像できる。だからこの日もMatthewは度々MCで不安や緊張を口にしていた。その正直さが彼の魅力でもある。

持参した魔法瓶から注いだお酒で乾杯をして飲み干すと「1番好きな曲だよ」と言って始めたのは"Paris"。いつも決まってMatthewはこの一言の後に"Paris"を演奏する。まさかこの日この曲がセットリストに入っているとは思っていなかったので思わぬサプライズだった。僕にとっても1番好きな曲だから嬉しい。好きな曲というのは、ただメロディが好き、歌詞が好きということだけではなく付随する様々なことまで思い出させてくれる。音楽は時にタイムトラベルのような体験をさせてくれるから不思議だ。

そして先日リリースされた新曲の"Happiness"をライブで世界完全初披露。The 1975らしさ全開の圧倒的なダンスミュージックに、みんな待ってましたと言わんばかりに体を揺らし、手を上げ、思い思いにフロアがうねっていく。オーディエンスの盛り上がりや熱量を受けたMatthewやメンバーも次第に笑顔になっていく様子がビジョンに映る。この日は特にGeorgeの笑顔が印象的だった。それを見たオーディエンスも呼応するように笑顔になる。まさにHappinessがスタジアム中に伝播していた。Matthewは以前よりも優しい表情をすることが増えたように感じた。大人になっていることで受け入れられるものが増えたのか、充実感がそうさせているのか、心から穏やかに今を楽しんでいるのが伝わった。

"Robbers"、"A Change of Heart"でエモーショナルな雰囲気にしたところで、Matthewは緊張と不安を口にして、未発表の新曲を演奏することを告げる。タイトルだけは既に公表されている"I'm In Love With You"。演奏が始まると周囲が徐々にザワつき始める。イントロを聴いた瞬間からあまりにも良すぎるからだ。

世界中の誰も聴いたことのないメロディーと歌詞と演奏が目の前で繰り広げられていく。水平線の向こうに新たな大陸が見えてくるように、僕らにとっての見知らぬ希望が見えてくるようだった。同じ時代に彼らと生きていることの幸せを噛み締めるのだ。

気付けば3分前に初めて聴いた楽曲をオーディエンスは当たり前に歌い、踊り、Matthewも歌わせる気満々だった。それは彼らとオーディエンスの間にしっかりとした信頼があるから成立していたように思う。そして同時に、初めて聴く曲だとしても関係なく楽しめるような音楽的に豊かな人たちが多くいることが嬉しくなった。緊張から解放されたThe 1975と僕らオーディエンスは、見事にマッスルメモリーを取り戻したように感じた瞬間だった。

ここからは完全体となったThe 1975の圧倒的なステージングだ。"Somebody Else"、"Love It If We Made It"、"People"と徐々に大きくなるエモーションを強くなる雨の中、体現していく。白のライティングのみでVJも使用しないシンプルなセットの背景には、メンバーの姿が巨大な影となって時折映し出されていく。"Love It If We Made It"のミュージックビデオを彷彿とさせる影の演出には人間的な強さと儚さを同時に感じてとても美しかった。

東京だけセットリストに入っていた"I Always Wanna Die (Sometimes)"は前回の来日時よりも圧倒的な重厚感があった。バンドが大きくなっていく中で、彼らがこれまで見てきた景色がまるで映し出されているようにさえ感じた。雨が降り頻る中で壮大に歌い上げる姿は、僕が幼い頃から憧れたロックバンドの姿と重なった。ロックかロック的かはどうだっていい。この瞬間の彼らは何よりも"ロックバンド"だった。

クライマックスの鉄板の流れ、"The Sound"から"Sex"へと繋がる。どうしてもこの2曲のどちらかのイントロが流れた瞬間に「終わってしまう…」と寂しさが募る。ただ、同時にこの2曲がクライマックスでありハイライトでもあるので、そんな寂しさを簡単に蹴り飛ばしてくれる最強の2曲だ。

"The Sound"ではThe 1975の持つポップで軽快さで盛り上げ、最後のお決まりの"Fuckin' Jump"でスタジアムに一体感を作り上げる。あまりの楽しさに高校生の頃に行っていたライブを思い出すほどに汗をかいてしまった。

"Sex"はThe 1975が持つもう一つのエモーショナルな側面を全面に出した楽曲で、全ての感情をここに吐き出すかのようなパフォーマンスだった。毎回のことながらAdamとRossが弦を引きちぎりそうになりながら思いっきり全身で演奏する姿が好きだ。不安、悲しみ、苛立ち、焦り、怒り、どの感情にもなり切れない、形容できない思いを音楽が表現する。彼らの音楽に縋る人の多くはそういった思いの表出を求めてここにたどり着くのではないだろうか。

そんなThe 1975を代表する楽曲で終わりかと思いきや最後に"Give Yourself A Try"を持ってくるのが最強に憎い。上がりきったテンションとエモーショナルの両方を同時にぶち撒ける曲を最後に持ってくるなんて…やり切り方が凄い。前回、2019年にはライブの1曲目だったこの曲で今回のライブを締める。なんて完璧なんだと心から感じた。

"Won't you give yourself a try?(挑戦してみたらいいんじゃない?)"と彼らは問いかける。それは自分自身にも、そして多くの人たちにも同じように問いかけていた。あの頃と多く変わってしまったものはあれど、その気持ちというのは何ひとつ変わらないままなのだ。清々しく、生きることへの美しさを思い出させてくれるようなライブだった。

この日は様々な面でSNSを中心に物議を醸した日だった。久しぶりのSummer Sonicだったこともあり、こういった議論も久しぶりに感じた。特に海外アーティストと日本のポップミュージックを生業とするアーティストがラインナップの中で共存しているので、国内での注目度は自ずと高くなる。Summer Sonicはフジロックのようなラインナップも方向性も定まっていて、ある意味内輪っぽくなりつつあるフェスティバルとは役割が全く違う存在だと思っている。僕はどちらも好きなフェスティバルではあるけど、改めてSummer Sonicの価値を感じた年だった。ここ数年は様々の文化や考えを持つ人が集まり、発言したり表明して交差していく場が失われ、どうしても内輪の同調にばかり目が向けられていたように思う。

ライブにしても音楽にしても、楽しければいいと言いたい気持ちも分かる。そんなことばかり考えてないで純粋に楽しめばいいのにと思う気持ちも分かる。いや、昔はそう思っていた。

今はアーティストが何かを表明するのであれば、僕らもひとつ何かを考えていきたいと思う。その答えが全員一致するわけもなく、それぞれの何万通りもの答えになることもあると思う(倫理的に許せないものに関しては許容しません)。それでも同じ音楽で踊り、歌い、楽しめるという環境をどうにか作っていきたいと感じている。決してSNSで何かを表明しろとは思わない。SNS上ではなくとも、それぞれの心のうちや友達同士、家族の間でも話してみることはとても有意義なのではないだろうか。ライブという場は何も音楽が鳴っていて、歌って踊れる場所だけではないと思う。様々な人生が、様々なタイミングで集まって、それぞれの感情やそれぞれの感性が交差する場だと思っている。

だからこそライブには出音以上の感動や衝撃が生まれるのだ。

偉そうに書いてはいるが、僕も何か確信めいた答えのようなものは未だ見つかってはいない。これからどうしていくのがいいのだろう。もっとたくさんの人の正解に近付くのだろうと日々考えている。

ただひとつ嬉しかったのは、この日King Gnuの前に高校生くらいの男の子2人が「King Gnuの後の海外のバンドすごいかっこいいらしいから観てみない?」と話していた声を聞いたことだった。こうして何かひとつのきっかけが、何かひとつのタイミングがうまくハマっていくと人生は急に転がり出したりする。そうやって人生の交差点でぶつかりながら転がって、日々を昨日よりも前に進めていけたら人生は豊かになっていくのではないかと現時点で思っている。

"Won't you give yourself a try?"を心のタトゥーに刻んで生きていきましょう。

セットリストのプレイリスト↓

2022年のフジロックのレポートです↓

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?