あつまれ 〈ラディカルな他者〉の森② ―『表徴の帝国』と日本について

赤いロゴマークに目玉のようなものが五つ。それぞれがべつの方向を向いている。全体を統御する細胞は存在しない。「人類の進歩と調和」も「いのち輝く未来社会」も、神が作り出すものではない。

このモチーフは、早くも多くの人に引用され、様々なイメージと結び付けられて広がっている。しかし、市場という装置はいつか、このモチーフにも神話を付加するのだろうか。

表徴の帝国?その通りである。ただし、この表徴は空虚であり、儀式は神をもたない、ということを了解したうえでのことである。 ―ロラン・バルト

日本。そこに住む人びとはメッセージを跳ねのけて、神を退けて、意味の無いしぐさを"書き"続ける。バルトが『表徴の帝国』※1において"読んだ"のは、そんな場所だった。

最初に触れておくと、『表徴の帝国』は「日本論」ではない。バルトが日本という国のあり方を描写し分析した、などという読み方はできないし、かれ自身がそれを明確に否定している。バルトが出会ったのはとある≪ラディカルな他者≫であり、かれが試みたのはそれをつうじた表現体(エクリチュール)というひとつの概念の創造であった。このことには、後に詳しく触れることになる。

この意味で、バルトにかんする話をここで以下の記事のつづきとして書くことには必然性がある。

透明性、了解可能性に包まれた社会の訪れと、ラディカルな他者性の喪失。それについてボードリヤールとマルク・ギヨームが語った対談録『世紀末の他者たち』※2のなかで、日本は「他者性のイメージの貯蔵庫」として言及されている。西欧社会は、失った他者性のフロンティアを、極東のイメージの中に求め続けていた。

物質的にはそこそこ豊かになった世界で、ほんとうに稀少なものは他者性であると言うことができる。おそらく、この稀少性にたいする唯一の攻略法は他者の虚構(フィクション)をつくりだすことだ。 ―マルク・ギヨーム

曾我蕭白 ≪群仙図屏風≫

そして、日本を他者性のイメージにおいてとらえた代表例として挙げられるのがバルトである。ギヨームによれば、日本のいくつかの他者性イメージの中でも、特にバルトが着目したのは「形式主義(スノビスム、ダンディスム)」だった。

バルトはこの形式主義をどう読んだのか。きょうは、『表徴の帝国』を読みながら、他者性と向き合うということのケーススタディを試みたい。

なお、本稿の内容は(本稿以外もそうだが)、「バルトを読む会(通称:バルトーーク!)」で話したことに多大なインスピレーションを受けている。いつもありがとうございます。

※1 ロラン・バルト著、宗左近訳『表徴の帝国』ちくま学芸文庫、1996年(原著は1970年)

※2 ジャン・ボードリヤール/マルク・ギヨーム著、塚原史/石田和男訳『世紀末の他者たち』紀伊国屋書店、1995年(原著は1994年)

1.かなたを訪れるということ

わたしはまた、実在する国のどんな些細な現実にしろ再現したり分析したりしようとはせずに、この世のなかのどこかしら(かなた)の、幾つかの特徴線を抜き取って、この特徴線で一つの世界をはっきりと形成することができる。日本、とわたしが勝手に名づけるのは、そういう世界である。 ―『表徴の帝国』より

バルトは、自らの慣れ親しんだことばのみで日本を理解することを拒んだ。ただしこれは、単なるオリエンタリズム批判とは異なる。かれにとり、ことばは本質的な問題だった。

三代歌川豊国 ≪七福神寿柱建之図≫

バルトは、異邦人が未知の言語に囲まれることを「異邦人を甘美に保護するもの」と称した。意味の分からないことばのなかで、眩暈のなかで、異邦人は気ままに漂泊する。

それだけなら、どの国でも同じだろう。しかし、日本に来たバルトが見たのは、声によらない、肉体独自の文章によるコミュニケーションだった。

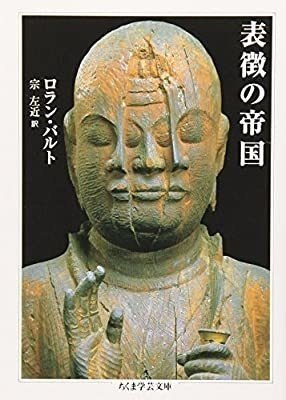

たとえば、礼儀正しさということ。かれにとって、日本のお辞儀は「空虚の行使」であり、そこには虚栄も屈辱も―なんの中身も、ありはしない。誰が誰にお辞儀をするのか。そのプロトコルだけが守られ続ける。

邨田丹陵 ≪大政奉還図≫

バルトの親しんだ西欧文明では、一定程度無作法であることこそが「真実」であり、慇懃さは人工的な擬態に過ぎなかった。かれらは親しくなれば、すぐにその作法を崩すことができる。たいして、日本の礼儀には真実も虚偽もない。ただ、動作の端整な特徴線だけが残るばかり。親しき仲にも礼儀あり、である。「深い意味はない」、それは西欧社会にとっては異質なことなのだ。

重要なのは、かれがこうした日本と西欧のちがいを、陳腐な差異に回収しようとしなかったことだ。

未知のアジアを既知の言語にたよって西洋化することばかり企てて……、幾世紀にもわたって欠けることなくおこなってきたイデオロギー的失地回復、これをわたしたちは検討しなければならぬ。……この書物の作者は、どんな意味においても、決して日本を写真には撮らなかった。むしろ、その正反対である。 ―『表徴の帝国』より

ここで先ほどのボードリヤール&ギヨームの対談にもどると、そこでは日本についての2つの異なる見方が示されていた。ひとつは、日本を「経済的発展と征服という歴史的行為において、西欧に驚くべき効率で追いついた世界」とみるものであり、もうひとつは、「生きる主体の心理からも解放された形式主義という西欧とは異質な構想のもと、昔ながら独自の道を歩んできた世界」とみるものだ。バルトが属するのはもちろん後者である。

ゴッホ ≪花魁(溪斎英泉による)≫

世界のあり方は一通りではない。日本は明らかに、西欧世界の外部に位置している。そうである以上、日本を既知の西欧世界の言語に回収することはまちがっている。では、どうすればよいのだろうか。

この著作の当時パリの高等研究実習院の社会科学・言語学部門に所属した哲学者のバルトは、まさに日本を"読む"ために―ドゥルーズ的な意味で―「哲学した」のだった。

2.エクリチュール―表徴しない表徴

バルトは日本というテクストを西欧の言語で読むことはせず、「表現体(以下、エクリチュール)」という概念を導入することで読もうとした。

怒られそうな単純化だが、これは、バルトと同時期の哲学者であるドゥルーズの思考に似ているかもしれない。ドゥルーズは、哲学を何かの事物に「適用」することを嫌い、むしろ哲学とは何かの事物を思考することを通した「概念の創造」であると考えていた。福尾匠はドゥルーズ『シネマ』についての研究書※1で、このことを指して映画はドゥルーズの哲学にとっての「フッテージ」であったと説明するが、日本はまさにバルトにとってのフッテージだったといえそうである。

月岡芳年 ≪月のものくるひ 文ひろけ≫(『月百姿』より)

エクリチュールとは何か。それは、「表徴されるものをもたない表徴」である。それは、「単なる言葉として人に読み取らせることを退け」る。バルトはこの概念について、同時期の重要な論文「作者の死」※2で以下のように説明※3している。

エクリチュールとは、われわれの主体が逃げ去ってしまう、あの中性的なもの、混成的なもの、間接的なものであり、書いている肉体の自己同一性そのものをはじめとして、あらゆる自己同一性がそこでは失われることになる、黒くて白いものなのである。 ―「作者の死」より

これだけでは、何を言っているのか分からない。バルトの記号学を少しだけなぞってみよう。

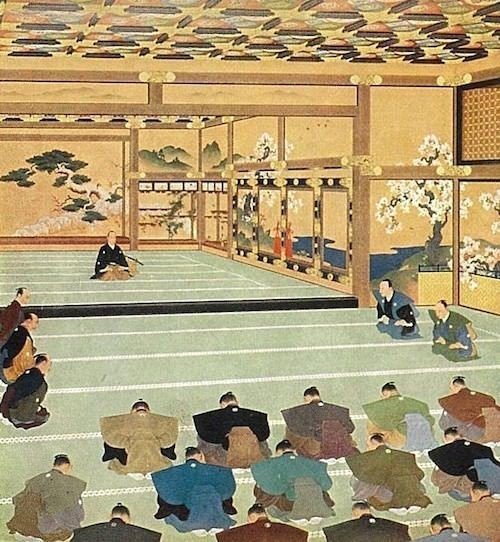

神話作用の模式図※4

バルトはこの『表徴の帝国』より前の仕事で、ブルジョワ・イデオロギーにおける「神話作用」を痛烈に批判していた。曰く、ブルジョワ・イデオロギーは神話の形で、狡猾な人びとに浸透し、永続化していく。

たとえば、「イギリスの女王の棺を拝むため集まった、人びとの長蛇の列」の写真があるとする。それは写真自体が①シニフィアン=表徴するものであり、女王の葬儀に沢山の人が集まった、という事実が②シニフィエ=表徴されるものだ。これらが全体として、③出来事を示す記号になる。これがソシュールの分析した、ファーストオーダーのシステムだ。

しかし、この③記号は、次に別の何かを表徴するⅠシニフィアンとなる。そこで意味されるのは、「英国民の団結」「君主制への英国人の愛」といったⅡシニフィエであり、それらはⅢナショナリスティックな記号として作用する。これがバルトの問題視するセカンドオーダーのシステムとなる。

この神話は、外部からの批判を困難にする。ぼくたちがその写真の用いられ方をナショナリズムを煽る記号として批判しても、書き手は「ただ『人が集まった』という客観的な事実を示す写真を使っているだけだ」と、ファーストオーダーのシステムに退避することができてしまうのだ。これにより西欧社会のブルジョワ・イデオロギーは、書き手の狡猾な意図によって、無謬の位置に置かれて続いていく。

『少女倶楽部』1938年10月号表紙

しかし、バルトが日本から見出したエクリチュールにおいてはそれは起き得ない。だからこそ日本は特殊であり、かれにとってラディカルな他者なのだ。エクリチュールにおいて、シニフィエ―表徴されるものは希釈され、ほとんどその輪郭を失っている。

たとえば、歌舞伎の女形。西欧の女性役は、女性そっくりのメイクをして舞台にのぞむのに対し、日本の女性役は、女性をそのままはコピーしない。「女らしさ」の所作をわずかに意識するだけで、かれらは女性を表徴する。

東洲斎写楽 ≪四代岩井半四郎の重の井 『恋女房染分手綱』≫

そしてもうひとつの事例が俳句である。かならず「精神的対応物」―文に対応する概念=明瞭なシニフィエをもつ西欧の表現に対して、俳句というエクリチュールは神を決して啓示しない。これは、禅の精神にも通じている。

一方では、俳句の作品の多数性と拡散性、他方では俳句の作品の一つ一つの簡潔性と閉鎖性、この二つが、世界を無限に分割し部類わけして、純粋な断片の空間、偶発事の塵埃を形成しているように見える。そしてそこにあっては意味化作用が受けとり手をもたなくなるため、なにものも、その空間、その塵埃を濃縮、構成、支配、完結することができず、できるはずもない。これは、俳句の時間が主語をもたない、からである。 ―『表徴の帝国』より

俳句は言葉を宙吊りにし、どんな神―意味―にも奉仕しない。誰かにより作られた神話で飽和した西欧社会から抜け出したバルトにとり、そのエクリチュールとの出会いは衝撃だったに違いない。かれが紹介した次の句は、端的にこの「表徴しない表徴」の魅力を示しているように思われる。

稲妻に 悟らぬ人の 貴さよ ―松尾芭蕉

月岡芳年 ≪三日月の頃より待し今宵哉≫(『月百姿』より)

※1 福尾匠『眼がスクリーンになるとき――ゼロから読むドゥルーズ「シネマ」』フィルムアート社、2018年

※2 ロラン・バルト著、花輪光訳「作者の死」『物語の構造分析』みすず書房、1979年(原著は1968年)

※3 ここでいう「エクリチュール」は、バルトの出世作である『エクリチュールの零度』でいう社会言語学的な概念としてのそれとは異なる意味を持っている。変化し続けることもバルトの一つの特徴であった。

※4 グレアム・アレン著、原宏之訳『ロラン・バルト』青土社、2006年等の解説書をもとに著者作成。

3.中心なき都市、中心なきことば

≪いかにもこの都市は中心をもっている。だが、その中心は空虚である≫ ―『表徴の帝国』より

この有名な一節に凝縮されているように、「中心をもたない」ということが、エクリチュールを特徴づける重要なテーマとなっている。ほとんどの人が立ち入ることは無いが、確実にまちの動きの循環をコントロールしている皇居という空間は、まさに空虚な中心である。

これに関連して、バルトの仕事として重要なのは先ほども引用した「作者の死」である。

作者というのは、おそらくわれわれの社会によって生みだされた近代の登場人物である。われわれの社会が中世から抜け出し、イギリスの経験主義、フランスの合理主義、宗教改革の個人的信仰を知り、個人の威信、あるいはもっと高尚に言えば、《人格》の威信を発見するにつれて生みだされたのだ。 ―「作者の死」より

「作者の意図・背景」を重視してきた従来のテクスト読解に対して、バルトはこの論文で異議を唱える。かれはオースティンの言語行為論なども参照しながら、テクストは「無数にある文化の中心からやって来た引用の織物」であると主張した。ここでは、テクストを書く作者自身も様々な文化の影響の結節点のひとつでしかない。テクスト≒エクリチュールは、誰かのアイデンティティとは結びつかない。ただ、それが読まれるプロセスのなかで、読者のなかに書き込まれるものである。

月岡芳年 ≪秋風のふくにつけてもあなめあなめをのとはいはしすすき生けり 業平≫(『新形三十六怪撰』より)

かくして、バルトはエクリチュールを絶対の「中心」を失ったものとして読むことになる。なおここでは、テクストは文字に限られず、読まれるものすべてを指している。

じじつ、『表徴の帝国』においても、日本料理や日本の過剰包装の土産物などが、中心をもたず、超越的な意味に奉仕しないエクリチュールとして言及されている。たとえば下記のような感じである。

《天ぷら》は、断食と贖罪の儀式の食べものではなくて、一種の瞑想の食べもの、わたしたち西洋人が他に方法がないので、やむなく軽やかなもの、空気のようにとらえどころのないもの、一瞬にして生れたもの、脆弱なもの、透明なもの、新鮮なもの、無なるものの側にあると決めているなにものか、これをめぐっての食べもの、というより演劇の一種、となっている。ところで、じつはそのなにものか、それの本当の名前は、完璧な周縁をもたないすきま、さらにいえば、空虚な表徴、なのである。 ―『表徴の帝国』より

正直バルトとはあまり旅行に行きたくないな、と思ってしまうような独特の一節だが、それこそが「ラディカルな他者」を読む読者としてのかれのスタンスなのだろう。

4.他者を読む

バルトは、エクリチュールという概念により、日本の文化をかれなりに読解した。かれはエクリチュールは一種の悟りであるとしたうえで、それは「認識と主体を激動させる強烈な地震」であると述べている。

おそらく、合理化の波の中で、バルトのみたエクリチュールはどんどん失われているし、それは一概に悪いこととはいえない。しかしそのこと自体が、ボードリヤールの問題意識と接続している。他者なき時代を生きるぼくたちに、バルトが経験したような本質的な意味での動揺を経験する機会は幾ばくかでもあるのだろうか。

歌川国芳 ≪相馬の古内裏≫

バルトはミッテラン大統領との会食の直後、クリーニング店のワゴンに轢かれて亡くなったという。その結末はあまりに無意味で、裏に「書き手」などいるはずもない。まさにかれの考えの軌跡を一瞬で辿るようだ。

社会は引き続き、神話を創り出し続けている。何だかんだ言っても「西欧化」されてきた社会のなかで、ぼくたちは読者≒消費者として、イメージを消費しながら生きている。どちらの記号が優れているか。差異の狂宴は終わらない。

そんな話は次回に取っておくとして、空虚なお辞儀を繰り返し中心をもたないうどん屋の天ぷらを頬張る日々へと、一旦戻ることにしよう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?