後脛骨筋の役割 ~この記事で後脛骨筋をマスター運動・アーチ・歩行への関与~

後脛骨筋は足部の運動だけでなく、安定性に寄与しており重要な筋肉になります。後脛骨筋の機能低下が生じると、足部の運動障害だけでなく、足部の変形や歩行障害に関与します。

今回の記事では、後脛骨筋の解剖と機能を復習し、「後脛骨筋をどのように評価するのか?」「効果的なトレーニングの方法は何か?」について記載していきたいと思います!

1.後脛骨筋の解剖と機能

後脛骨筋は下腿の深層コンパートメントの属しており、内側に長趾屈筋、外側に長母趾屈筋、上方にはヒラメ筋線、後方はヒラメ筋に囲まれています。骨間膜から起始し、内果の後方で走行を変化させ、足底面へと続きます。

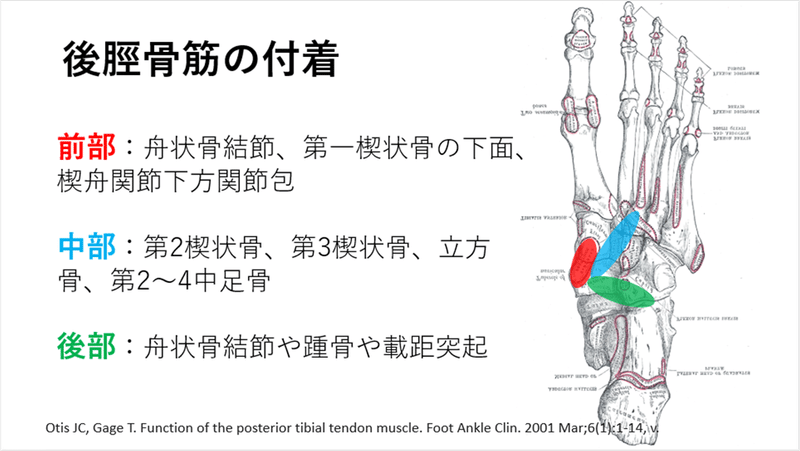

後脛骨筋の走行を詳しく見てみると、脛骨後内側に沿って下降し、内果の後方で長趾屈筋と交差した後、足根管(屈筋支帯の深層)に入ります。その後、距骨内側の上方を通過し、前部、中部、後部の3つに分岐します。

後脛骨筋の3つの付着部はそれぞれ特徴があります。前部は3つの中で一番大きく、中心的な腱です。舟状骨から楔状骨、母趾外転筋やspring靱帯にも付着しており、足部内側を支持する重要な部位になります。

中部は第2・3楔状骨や中足骨に付着します。また腓骨筋腱の背側まで広がる線維もあり、「X」状にクロスしています。短母趾屈筋の起始にもなるため、母趾の運動にも寄与する可能性があります。

これらの後脛骨筋の解剖学的な知識から、後脛骨筋には足関節底屈、内転、回外の作用があると考えられ、足部内側の安定性(内側縦アーチの支持)にも寄与します。

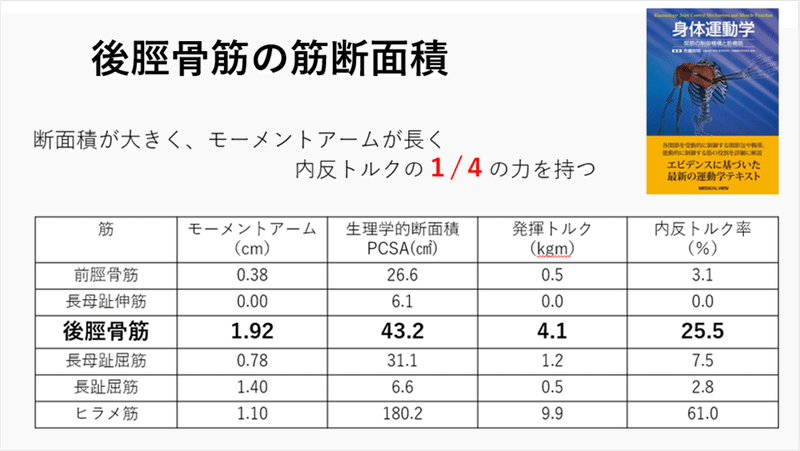

中でも、後脛骨筋は距骨下関節に作用する大きな回外のモーメントアームを持ち、後足部の強力な回外作用があります。筋断面積も大きく足部の回外作用が大きいことがわかります。

また、後脛骨筋には足関節の運動以外に、後脛骨筋の収縮は内側縦アーチを引き上げます。Kokuboらの研究を見てみると

・後脛骨筋に張力が生じていない場合、内側縦アーチの低下量は大きい。

・後脛骨筋に張力を加えると内側縦アーチの低下が少なかった。

と報告されています。

内側縦アーチの安定性には後脛骨筋も重要ですが、長腓骨筋と相乗的な機能により、骨に圧縮力を加え、歩行の立脚初期に後肢を安定化させることができると述べられています。このように、後脛骨筋には足関節の運動だけでなく、足部内側縦アーチの動的な安定性にも関与しています。

2.後脛骨筋の歩行への関与

ここから先は

週刊!リハマガ! ~整形リハビリの考え方~

マガジン名を変更し、内容もリニューアルしています!リニューアルした記事は値上げしますので、早めの登録がおすすめです! このマガジンでは運…

ありがとうございます(#^.^#)