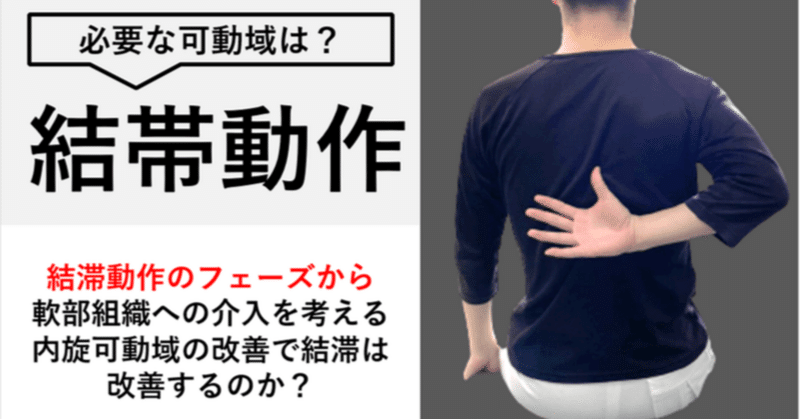

結帯動作 軟部組織への介入を考える

肩関節疾患では”結帯動作”の獲得に難渋することが多いです。特に、凍結肩の患者では時間がかかる印象です。

結帯動作は”肩関節内旋制限”の印象があると思いますが、結帯動作はそこまで単純な動作ではなく、肩関節内旋制限が改善したからといって、結帯動作も改善するわけではありません。

結帯動作の動きは肩関節内旋が互換的に使用されることが多く、”結帯動作の制限=肩関節内旋制限”と考えられることもしばしばあります。私が整形外科に就職した当時はそう考えていました。しかし、多くの研究で結帯動作と肩関節内旋可動域の間にはあまり関係がないことが示されています。

また、結帯動作は肩関節の疼痛を持つ患者において、内旋可動域を正確に測定する方法ではないと報告されています。つまり、肩関節内旋可動域≠結帯可動域ではないということです。

では”なぜ?”、結帯動作と肩関節内旋可動域にあまり関係性がないのでしょうか?

それは、結帯動作に寄与する関節と運動を考えるとわかります。

結帯動作の動きに寄与する関節と運動は

・肩関節:内旋、伸展

・肩甲胸郭関節:肩甲骨前傾、下方回旋or上方回旋、内旋or外旋

・肘関節:屈曲、回内

・脊柱:前弯、後弯

・肩鎖関節:上方回旋or下方回旋、内旋or外旋、前傾or後傾

・胸鎖関節:挙上or下制、前方回旋or後方回旋

などの多関節に広がる運動が必要になります。

上の図・表を見ると結帯動作には多関節が寄与していることがわかります。肩関節内旋制限だけを考えても、結帯動作に繋がらない理由が何となくわかりますよね?

もし、”結帯動作の制限=肩関節内旋可動域の制限”と解釈していると、身体所見で肩関節後面の筋肉、または後方関節包が硬いと、何も考えずに肩関節後面筋群や関節包の伸張操作が行われる可能性があります。

さらに、結帯動作を肩関節内旋の指標として解釈すると、他関節からの寄与を過小評価してしまう可能性があります。先ほど記載したように、結帯動作は複合運動であり、肩関節伸展や肩甲胸郭関節肘関節屈曲が大きく関与しています。

今回の記事では、結帯動作=肩関節内旋とは考えずに、結帯動作に必要な関節の動き(肩甲上腕関節と肩甲胸郭関節に着目)から、結帯動作の制限となる軟部組織への介入について考えていきたいと思います!

ここから先は

¥ 980 (数量限定:残り 2 / 5)

ありがとうございます(#^.^#)