2021年4-5月のベストトラックス

ベストトラック振り返り、今回は4月-5月。ちょっと時間を空けたほうが「ああ、この曲あったなぁ」と思い出せる効果があっていいですね。

このベストトラックは、「アルバムレビュー」で取り上げた曲の中から、各アルバム1曲づつ、★★★★☆以上の曲を選んでプレイリスト化しています。今回は27曲。全体的にはアンダーグラウンドでフレッシュなメタルが前半多め、ちょうどこのころ「最近のメタルバンドを聞こう」と思っていろいろ掘っていた時期。途中からハードコアの旧譜を少し掘り、グラストンベリーの中継を見てUKいいなと思ったり、そこからワールドミュージックに行って最後オールドスタイルなUSパワーメタルで占める、という流れになっています。

今までプレイリストはYouTubeで作ってきましたが、今月はApple Musicで作ってみようと思います。ただ、MVがあるものはYouTubeにもリンクを張っておきます。

Haunt / Beautiful Distraction ★★★★

総合評価 ★★★★

プロダクションは甘い、自主制作のクオリティ。だけれど、それを補って余りある曲の良さ。どの曲にもアイデアと全霊が込められていて聞いていて心地よい。Ghostの1stなんかにも近いかも。このバンド、前作が一部界隈で話題になっていてジャケットに見覚えがあったので聞いてみたのですが、掘り出し物ですね。80年代~90年代初頭のメタル好きに聞いてほしい1枚。

2.In Our Dreams 3:37 ★★★★☆

いかにもなリフ、Judas Priest的な。ボーカルはややゴシックというか、肺トーンでガンガン行くより雰囲気と味がある中音域といった色合い。2019年ベストアルバムにも選んだIDLE HANDS(そういえばバンド名変わってたな)の「MANA」もちょっと思い出す。ギターフレーズがかなりメロディアス。この辺りはNWOTHMの流れというか、RIOT CITYとかENFORCERとかあのあたりの空気感もある。メロディもいい感じ。

Wheel / Preserved in Time ★★★☆

総合評価 ★★★☆

ドゥーム的だがボーカルの説得力が高い。さすがドイツと感じる曲作りやプロダクションのクオリティの高さも好印象。ドゥームなリフをツインリードでハーモニーをつけてみたり、リフとボーカルメロディが絡み合ったり、こうした音楽の「心地よいポイント」をしっかり叩き込んでこようという気概を感じます。ちょっと娯楽性と客観性には欠けるけれど、情報量が多くてクリエイティブなアイディアをこれでもかと詰め込んだ感が伝わってくる佳作。最後の大曲が意外と印象に残らなかったのが惜しい。そこにキメ曲があれば印象が一段階上がりました。

3.After All 05:43 ★★★★☆

うねるようなリフ、ノシノシと歩くようなテンポ。ギターが絡み合う。同じようなシンプルなリフを奏でつつツインリードでハモる、という。ボーカルは演劇的。ボーカルうまいなぁ。個性派かと思ったらけっこうちゃんと実力派です。めちゃくちゃすごい、というわけではないけれどしっかり上手い。ドラマティック。エピック・ドゥームメタルということなので、何か神話的なモチーフを歌っているのかな。シンプルなリフをハーモニーで展開させるのが上手い。ボーカルが誰かに似ているなぁと思ったらちょっとゲディ・リーっぽい瞬間もある。ああ、初期Rush感も少しあるかも。あまりZepp感はないけれど。これは掘り出し物。この曲は特にRushっぽいですね。歌い方だけでなく、さまざまなフレーズが後半になるにつれてだんだん重なり合っていくところとか。

Sacred Oath / Return Of The Dragon ★★★★☆

全体評価 ★★★★☆

ベテランの格の違いを感じる作品、緩急のつけ方、各パートの意図の明確さ、ちょっとしたリズムやボーカルの絡み合い、余裕を感じる演奏や曲構成。素晴らしい出来です。ここしばらくで聞いたUSパワーメタル、王道パワーメタル系の新譜の中ではベストかも。

3.Return of the Dragon 06:50 ★★★★☆

ちょっとバラード的な始まり。ややスローテンポだがタメはそこまで聞いていない。高音で反復フレーズからきしむようなリフへ。この辺りはヘヴィ路線というか、グルーヴメタル感も入っています。長年の時を経てきたUSパワーメタルバンドならではというか、USメタルシーンの年輪を感じます。グランジとかグルーヴメタルも大きな潮流でしたからね。突然変異というよりは地続き。一つの時代として刻まれている。この曲は作りが凝っていますね、途中から変拍子に。これぞUSパワーメタル感がある。Metal ChurchとかVicious Rumoresとか。USといいつつスラッシュ、スケーター感はありません。それよりはミドルテンポでじっくり来る感じ。佳曲。

Saurom / Vida ★★★★☆

総合評価 ★★★★☆

素晴らしいアルバム、メロディの煽情性と熱量が高い。フラメンコ、ラテン・ポップスのメロディと熱量がこもったメロディックハードロック(メロハー)という印象、そこまでヘヴィではありませんし、グロウルもありませんが、エッジはしっかりあり、何より感情の熱量が高いのでメタル耳でも楽しめる内容(ただし、極度の攻撃性を求めると肩透かし)。いやぁ、いいものを聞かせていただきました。これは出会えてよかった良盤。

13 Se Acerca El Invierno ★★★★★

映像が浮かぶ、ドラマティックな曲。雄大な山々が浮かびます。笛の音からオーケストラが入ってきて、バンドも入ってくる。女性ボーカル。美しい歌声。音像が激しくなると同時に男性ボーカルが入ってきます。後半になるにつれて感情表現が激烈になってきますね。あくまでハードロックの範疇で、デス声みたいなところまでは行きませんが。でもこの曲では男性ボーカルはブラガのハンヅィ的な、ちょっと声をつぶしてシャウトする高音も使っています。ああ、この曲はブラガ感があるかも。6分を超える大曲。ドラマティックに展開していきます。

Nine Treasures / Awakening from Dukkha ★★★★☆

総合評価 ★★★★☆

素晴らしい、個人的にはツボにストライク。もともといい曲が多かったが、それらの曲を再録して、アレンジはけっこう変わっている。ちょっとMetallica的になったというか、リフなどの要素が多層的に絡み合う展開に。単純な個々の演奏力で押すのではなくアンサンブルで複雑さを増してくる間奏部分。これは魅力が増している。

10.Wisdom Eyes (Re-recorded) 03:22 ★★★★☆

民族色が強いというか、一度聞くと耳に残る曲。口ではじいてミヨンミヨンと音が出る楽器(あれなんていうんだろう、うちにあるのだけれど名前が分からないなぁ)を使ったリフ。ああ、口琴か。おそらくこんな感じのもの。

面白い音がするんですよ。その音が効果的に使われている。で、民謡色が強いボーカルメロディが入ってくる。お、間奏はかなりかっこいいメタル色の強いアレンジに。これはもともとこんなパートはなかったな。もっとアコースティック、伝統楽器の色が強かった。間奏部分とかアレンジはガラッと変えている様子。

※この曲はApple Musicになかったのでプレイリストは2016年バージョン

Void Vator / Great Fear Rising ★★★★

総合評価 ★★★★

「歴史を変える名盤」にはならないだろうが、「個人史に刻まれる名盤」にはなりえるポテンシャルがある良作。9曲32分というのも潔いし、これからメタルを聞くという人にはメタル入門編として機能するんじゃないだろうか。突出した何かは欠けているが、全体的にセンスがよく歌メロもギターフレーズも心地よい。USメタルの美味しいところが詰まったアルバム。

2.I Want More 03:23 ★★★★☆

間髪を入れずに次の曲へ、しっかりとしたリフ構成。ヴァースはガンズアンドローゼスのような言葉の連呼、そこからメロディアスなブリッジ~コーラスへ。90年代のLAメタル感がある。ギターソロも過度にテクニカルではないがメロディアスで華がある。

Mister Misery / A Brighter Side of Death ★★★★

総合評価 ★★★★

最初数曲聞いた時点では同じスウェーデンのAvatarのような感じかと思った。中途半端なUKメタルコアへの接近というか、北欧らしさが薄く、メロディセンスがやや凡庸かなぁと。とはいえリフの作り方や音色の選び方、編曲のセンスがかっこいいので聞き続けていたら6曲目からテンションが上がる。かなり北欧感が増してきてブラックメタルの手法も多く出てくる。激烈性というか、しっかり自分たちのオリジナリティ、ルーツに根差した音の芯が出てきて熱量が増す。その視点で聞いていくと他の曲も魅力的に見えてくる。「ああ、こういうことができたうえでこのメロディや手法を選択したんだな」ということが分かるから。まだ2作目のようだが今後どうなるか、願わくば北欧色をこれ以上失わず、コーラスのメロディセンスをもっと磨いてほしい、そうなると化けると思う。

6.I'll Never Be Yours 03:27 ★★★★☆

切り込んでくるツインリード、これはいいスタート。やや中東的なフレーズ。テンポも速め。あくまでこのアルバムの中で相対的に、だが。歌メロも良い感じ。これはアルバムの中のキラーチューン。この曲はMVないのか。ここまでの曲の中では一番個人的には好みなのだけれど。ここまでアルバム聞いてきて良かった。

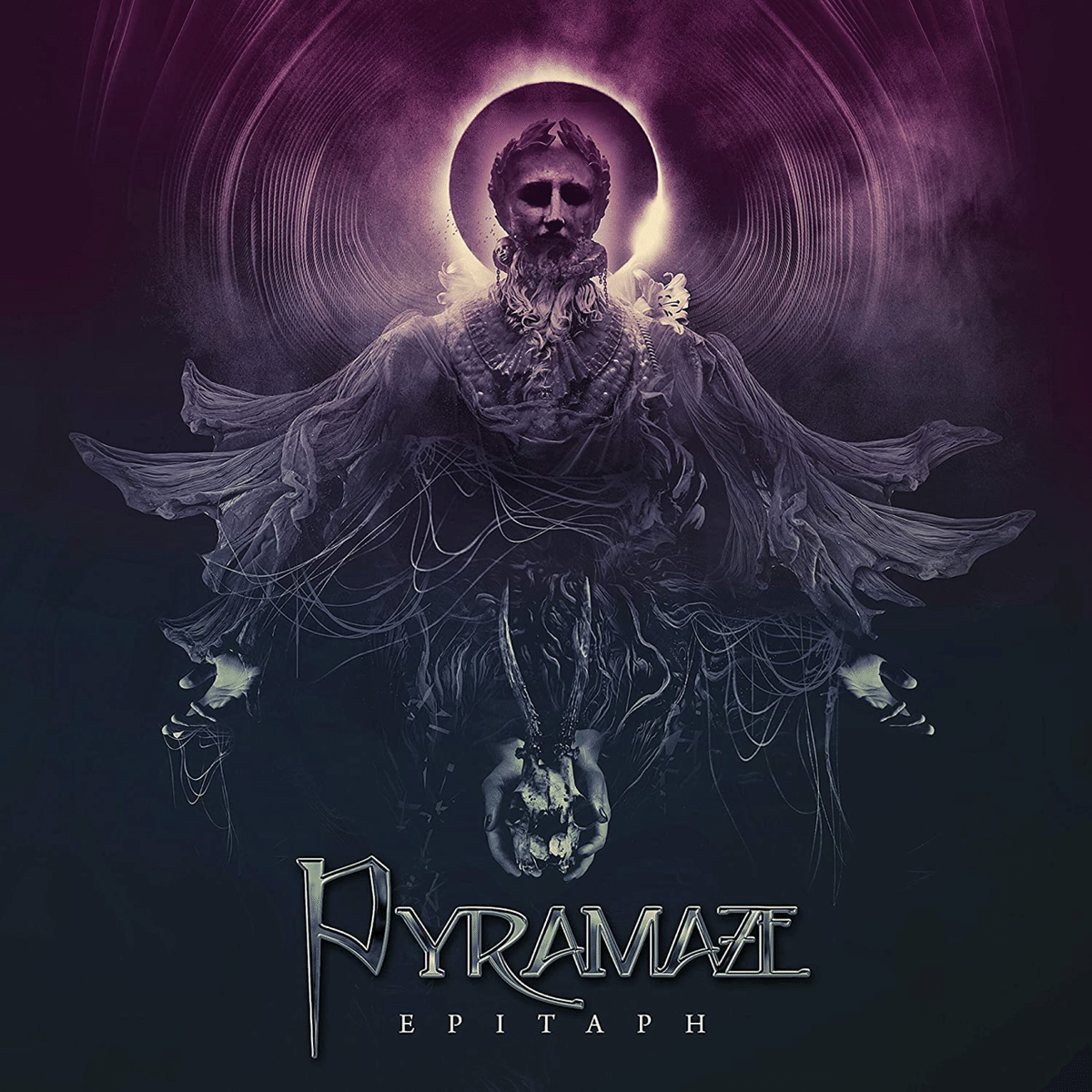

Pyramaze / Epitaph ★★★★☆

総合評価 ★★★★☆

やや評価に迷う。人によっては★5つの完成度だと思う。どの曲もアイデアが盛り込まれていてクオリティが高い、名曲ぞろい。ただ、個人的には心をわしづかみにされる曲・瞬間が無かった。とはいえ、それはたぶん「全曲クオリティが高い」でせいもある。たとえば「つまらない曲」に挟まれた「いい曲」ってすごくカタルシスがあるから。だから、このアルバムの曲をどれか抜き出して、ふと町で流れていたら「おお、かっこいい!」と思うポテンシャルはある。何度か聞いているうちに癖になるかもしれない。

あと、テンションが上がり切るところがちょっと個人的なツボとは違った。もっと突き抜けた、ハチャメチャな瞬間があるとか、ねじ伏せるような、ある意味笑ってしまうようなパワーまでは感じなかった。それは「洗練」でもあるので、個人的嗜好だな。あとはメロディセンスも。

余談だけれど同郷のプリティ・メイズも「いいバンドだなぁ」とは思うのだけれど、そこまでファンではないんだよね。歌メロの好みがちょっと違う。

ただ、クオリティ、プロダクション、作曲能力、どれをとってもバランスが取れた名盤だとは思うし、「メロディアスでエッジもある最近のメタルのおススメある?」と聞かれたら胸を張って推薦できる1枚ではある。

9.Transcendence 4:17 ★★★★☆

ややケルティックな響きもある弦楽器のフレーズ。勇壮なリズムでバンドが進み、その上で弦楽器が鳴り響く。ボーカルが入ってきて、同じテンションで曲は進む。欧州伝統音楽感がある。おや2番で声が変わった、これはゲストボーカルかな。クレジットを見たらUnleash The ArchersのBrittney Hayes(女性)らしい。切れのあるハイトーン。この人、ボーカル力というかハイトーンの伸びは凄いよなぁ。以前、アルバム(Abyss)をレビューしたけれど、自分のバンドだとこのボーカル力を作曲面で活かしきれていないのが惜しい。この曲は遺憾なく実力を発揮。怒涛の1曲。

Evile / Hell Unleashed ★★★★

総合評価 ★★★★

クオリティが高い正統派スラッシュ。Thrash(叩く、鞭打つ)の名の通りのアルバム。メロディによる共感、開放感に頼らず、ひたすらリフの反復とリズムの加速・減速、曲全体の変化によってドラマを紡いでいく硬派なスラッシュメタル。最近の若手スラッシュバンドにありがちなパーティー感は少なく、20年のキャリアを持つベテランらしい重厚感と雄々しさがある。全体的にライブで盛り上がりそうな、首が自然と揺れる熱量のこもったアルバム。生粋のスラッシャーではなかった自分も楽しめた。

9.Hell Unleashed 03:57 ★★★★☆

戦場? 悲鳴と爆撃のようにも聞こえるSEの反復から曲がスタート、なだれ込んでくる。そのまま一気に疾走、息をつかせぬスピードメタル。この曲が最高速か。初期メタリカ的な作りだな。80年代後半の黎明期スラッシュをそのまま温存しつつプロダクションや編曲は30年以上のスラッシュメタルのレガシーを活かして練り上げている。テンポの緩急、ミドルテンポながら歯切れのよいパートを経てまた疾走リフへ。疾走感を出すギターソロが良い。空間を埋める飛び回る手数の多いドラム。かっこいい。

Tetrarch / Unstable ★★★★

全体評価 ★★★★

こうした系統、ニューメタル、メタルコアの中ではメロディセンスが良い。ちょっと90年代UKのバンド群に近いものを感じたり。メロコア的なのかもしれないが。ヘヴィなパートとメロディアスなパートが分離しておらず自然に流れていくし、ボーカルもグロールとメロディアスなパートの織り交ぜ方が自然。「キャッチ―なサビ」を主眼に他を作るというよりきちんと「1曲」としてドラマを作っている。似たように聞こえる曲もあるがそれなりバリエーションもあり、曲を聞かせるパターンも数パターンあってマンネリではない。面白いバンド。良質中身のわりにジャケットがあまり良くないなぁ。こういうジャケットがセンスが良いとされるのだろうか。そういえばBring Me The Horizonも初期のアルバムのジャケットはどうも良く分からない。

2.Negative Noise 04:07 ★★★★☆

緊迫感を出す高音で一定の音階がドローンのように続く、それを支えるリズミカルなリフ。リズム感がイキイキしている。全体が一丸となって波のように押し寄せる。ちょっと90年代のUKロックメタル、そうだなぁ、Therapy?とかを思い出す部分もある。確かアメリカのバンドなのだけれど。移民かな。うん、メロディセンスが90年代UK的なところがある、WildheartsとかTerrorvisionとか。音作りは今のUS的で容赦ない、機械的な感じだけれど。ところどころにピッキングハーモニクス、ジェント的な金切り音が入る。そこからギターソロは意外とギターヒーロー然としている。

Gorilla Biscuits / Start Today ★★★★☆

全体評価 ★★★★☆

名盤の貫禄がある。思ったより全然メロディアスで聞きやすかった。それこそハイスタのメイキングロードとか、そんな感じに近い。これが大本なのかな。1989年作か。90年代初頭はこんな空気感だったかもしれない。バッドレリジョンのノーコントロールも89年。ずいぶん前に聞いたきりだがもっと哀愁というかマイナー調の曲があったような印象。このアルバムはなんというかメロディが明るいというか勢いがある。健康的でアスレチック、肉体の躍動を感じる。元気が出るアルバム。

12.Cats And Dogs 01:35 ★★★★☆

同じく疾走、とはいえけっこうメロディアス。ブリッジでじっくり音階が上がっていく。コーラスなのかヴァースに戻ったのか。シンプルながらフックがある曲。メロディアス。「猫と犬」とはどんな歌詞なんだ。特撮のアベルカイン(猫VS犬)みたいな歌詞なんだろうか。お、またテンポチェンジ。この曲はテンポチェンジしたところにメロディアスなボーカルが入る。勢いとく駆け抜けてさっと終曲。

Dead Kennedys / Fresh Fruit For Rotting Vegetables ★★★★☆

総合評価 ★★★★☆

これは名盤。さすが1980年から語り継がれているだけのことがある。今聞いても「時代を切り開いている意思」みたいなもの、高揚した初期衝動みたいなものを感じる。音像がフレッシュながら、勢いだけでなく曲の中にはさまざまなアイデアが詰め込まれていて、かといって小難しさはまったくない。大量のアイデアを形にしながらも大抵の曲を3分以下、1分台や2分台にまとめる能力は凄い、取捨選択の嗅覚が高い。

13 Holiday In Cambodia 4:38 ★★★★☆

スパイ映画のような、何か緊迫感のあるスタート。サーフサウンドと言うべきか、ミザルーとか。アパッチとか。ボーカルが入ってくる。これはスカのリズムも混じっているか。ホーンは入ってこない。音のバリエーションは面にギターサウンド、エフェクトの変化で担っている。「カンボジアの休日?」なんだこの歌詞。カンボジアってこんな綴りだっけ。タイトルだけ見ても気が付かずコーラスで聞いたらカンボジアと分かった。カンボジアのイメージがこんななのか。ちょっと奇妙でエキゾチックな感じは確かにするな、アジア感はないけれど。旅行の思い出なのか。これは時間も長いし「曲」としての輪郭が濃い。

※追記 ポル・ポト政権を痛烈に批判した曲のようですね。歌詞の和訳はこちら。

Is a holiday in Cambodia

これがカンボジアの休日だ

Where people dress in black

民衆全員が喪服を着ている

A holiday in Cambodia

それがカンボジアの休日だ

Where you'll kiss ass or crack

ケツの割れ目にキスでもしてな

Pol Pot, Pol Pot, Pol Pot, Pol Pot

ポル・ポト!ポル・ポト!

ポル・ポト!ポル・ポト!

Kyuss / Welcome To Sky Valley ★★★★★

全体評価 ★★★★★

アルバム全体を通しての完成度が高い、単曲でどうこう、というより全体を通じて心地よい。ピンクフロイドの「狂気」のような。何度も聞くたびに発見がありそうなアルバム。だんだんとフレーズが耳に残り沈殿していく。ルーズで自然体な雰囲気ながらリズムやフレーズ、音響まで計算され、積み重なっている。一つ一つは何気なく聞こえるが、全体を通じて「あるべきところに収まっている」ように感じる。名盤。

3 Supa Scoopa And Mighty Scoop 6:03 ★★★★☆

ボーカルが入ってくる、細かい刻みのドラム、痙攣のような。歪んだロックンロール。ロックの王道的なリズム、グルーヴ、ブルース感。ベースがゴリゴリに割れている。ギターとベースが一体となって中低音域で渦を巻いている。けっこう娯楽性が高い、酩酊感はあるもののそれなりにアップテンポでアッパー。途中で遊泳するようなリズムに。音の海を泳ぐ。リズムが有機的に移り変わっていく。サバス的なドゥームというか、初期ドゥームのブルースからの影響がはっきり分かるリフ、パートも後半に出てくる。ユニゾンでリフを奏でる、的な。だんだんとそのユニゾンの間隔がずれていく、リズムがずらされる、「もう終わりかな」と思わせて続く。これでパート1が終了。

Joanna Connor / 4801 South Indiana Avenue ★★★★☆

総合評価 ★★★★☆

素晴らしい、聞いていて心地よいし、楽しい。ルーツ、ブルースの典型に収まりながら、音はちょっと煌びやかというか、娯楽性が高いハードロック的な装飾もされていて、だけれどルーツに根差しているしプレイヤーのプロフェッショナリズム、それは独自の個性を持っているというレベルまで含めて、を感じる。US音楽シーンの広さ、凄さを感じる1枚。こういう人がいるのが凄いですね。

Joanna Connor(ジョアンナ・コナー)は1962年生まれで、2021年時点で58歳。シカゴで活動しておりシカゴ・ブルースの流れの人。1987年に自分のバンドをはじめ、1989年にデビュー。今まで14枚のリーダーアルバム(ライブ盤含む)を出しています。ベテランの風格があります。

1 Destination 3:31 ★★★★★

ドラムからスタート、そこから彼女の代名詞のような音が飛び回るスライドギター。ハードロック好きなのかなぁ、奏法が独特。ただ、そもそも昔のブルースの人ってそれぞれ独自奏法を編み出したりしていたよね。今だとヒューマンビートボックスの人がそれぞれ新技を繰り出す、みたいな。ブルースもいわば一人芸、黒人がプランテーションの休憩の時にふと慰みに一芸(歌)を披露する、みたいな形でスタートしているから、観客の度肝を抜こう、とか、それぞれ持ち技があった。ブルースではないがジャンゴ・ラインハルトなんかもひたすら自分の得意技を追求していったらいつの間にかえらく早弾きになっていた、とか。ギターを前にしてどれだけ自由に創造性を発揮できるか、そういうことを問われるのがブルースなのだと思う。プリミティブな形だと一人でやるものだし。

この人にもそうした「自分なりの得意技」を感じる。好きで掘り下げてるんだろうなぁ。あと、アメリカはやっぱり広いし音楽市場も大きいから、エンタメとして生き残るのはプロ意識が必要だし、プロ意識があってしっかり掘り下げていけば食っていける。土着でしっかり根付いているバンドの印象。以前紹介したカントリーのファミリーバンド、The Petersensも思い出した。ひたすら心地よいしかっこいい。

特撮 / エレクトリック ジェリーフィッシュ ★★★★☆

全体評価 ★★★★☆

面白い、アルバム全体としてアイデアが詰まっている。全体として、「聞いていて心地いい」、こういうサウンドとしての面白さ、心地よさ、バラエティを作る能力はNARASAKI氏は高い。し、特撮もバンドとしての状態がいいんだろう。けっこう実験的なことができている。長いキャリアになってくるとどうしても過去の自分との対比というか、目新しさに限界が出てくるけれど、少しずつ領域が拡大されている。筋少、オケミス、特撮と活発に活動しているし、それぞれ微妙に違いながら絡み合っていて、互いの音楽性に影響を与えている。今回はプログレ色というか、70年代プログレの元ネタまでさかのぼってクラシックロックやサイケの空気感を持ちつつ、もともとあった80年代ハードコア的な音響もあるし、北欧や東欧も取り入れる、ミステリーナイト~ウクライナーの流れが面白い。相変わらずNARASAKIのギターフレーズは弱め、というか、この人はギタリストというより作曲家、コンポーザー思考なんだろうな、サウンドレイヤーとしてのギターなので90年代以降のギタリストで、80年代的なリフとかメロディ主体のギタリストじゃないんだろう。その分、サウンドはいろいろと凝っていて面白い。7、8、9あたりがちょっと弱いが、10,11で持っていって終わる。最後JAGATARA的なのはなんとなく個人的にはうれしい。納得感がある。JAGATARA2020の会場にいて、オーケンも出てたからね。進化、変化しつづける大槻ケンヂの今。

10.歌劇「空飛ぶゾルバ」より「夢」 ★★★★★

オルゴールと語り、催眠的なスタート。胡散臭いな。そこから開放感がある、パチンコのあたりのような音像。ギターが轟音を足している。少しつっかかりはあるがスタスタとしたリズム、開放感あるコード。突然場面が壊れる、転換。刺される。演劇的だなぁ。声優の声が入ってくる、綾波? 「それができねぇから聞いてんだよ!」これはナイスパフォーマンス。声が乗ってるなぁ。ある時期からオーケンがライブでプロンプターみるようになって語りから狂気性が失われた。即興ではなく音源通りの朗読的な。お仕事感。弾き語りはじめてからまた復調してきたけれど。このパフォーマンスは迫真だな。場面が変わりウェスタンへ。そこから寸劇が続く。いやぁこりゃすげぇな。Radio Heaven、いや、スネークマンショー。もともと筋少でもパンクでポンとか寸劇もやってたわけだけど、いや、空手バカボン まで遡るべきか。特撮でも文豪ボースカやケテルビーだって演劇的だし。それを突き詰めていらっしゃる。これは音楽形式的な「プログレッシブロック」の極北だな。組曲。一番近いのはZappaか。Frank Zappa。小曲の連続のような作り。それをつないでいくのが物語、歌詞世界。いや、オーケンの嗜好を考えるとGenesisやVan Der Graaf Generaterか。

特撮 / エレクトリック ジェリーフィッシュ -DEEP Tracks(初回限定盤)- ★★★★

総合評価 ★★★★

これはこれでニューベストアルバムというか、1枚のアルバムとしての完成度がきちんとある。寄せ集め感はもちろんあるのだけれど、一曲一曲がけっこう粒がそろっている。これはわざわざ入手する価値がある1枚。いくつかは先に出ていたEP(スリーストーリーズ、ブルースリー)に収録されていた曲。

5.メグマレ ★★★★☆

サスペンス的なスタート、BGM的にシンセが流れていく。スーパーで流れていそうなキーボード音。ボーカルが入ってくる。流れるようなメロディ。アイドルポップな曲。歌詞はなんかひどそうな内容。面影ラッキーホールみたいだな、あんなに癖が強い歌い方はしていないが。曲調はありそう。キャリアを考えるとこちらの方が本家というべきか。ゴーゴー蟲娘とか昔からやってるから。昔のヒット曲にありそうなメロディに違和感のあるドロッとした歌詞。シティポップ。「ドロッ」という感覚はオーケンを表す一言かもなぁ。最近は短編小説みたいなものが増えたが、そもそも初期(80年代)は「ドロッ」とした感触、手触りがあった。コミカルな一面も昔からあったけれど。

Frost* / DAY AND AGE ★★★★☆

総合評価 ★★★★☆

UK的なメロディが満載、UKロックとして魅力的な1枚。UKプログレッシブ・ロックの王道。ポップなメロディセンス、過剰過ぎない演奏技術、凝ったアレンジ、目まぐるしく変わる音像。ややわかりやすい肉体性には欠けるがメロディが美しくフックがあるのでUKロック好きならおススメできる1枚。

1. Day And Age 11:49 ★★★★☆

明るく軽快な曲、いかにもプログ的。メタル色が薄い正統派プログ。シンフォ系でもなく、王道のUKプログレといった感じを受ける。Steven Wilsonの近作にも近いがあそこまで内省的ではなく、もう少し明るめな曲調。唐突感はないが奇妙なコード進行、ひねりがあるポップス、英国的とも言える。アルバム冒頭を飾るにふさわしい大曲。キーボードの音色が心地よい。

Sithu Aye / Senpai III ★★★★

総合評価 ★★★★

音楽的な愛情と憧憬が伝わってきて、作り手の情熱を感じる。音楽的にも突出した曲というより、コンセプトに対する描き切り方、完成度が凄い。こういうアルバムをコミケとかで見つけたらうれしいだろうなぁ。昔、Hyper RichのCD-Rをコミケで手に入れて衝撃を受けたのを思い出した。ふと手に入れた時に宝物になるであろうアルバム。

4.Hanako's Shoujo Manga Spinoff! 05:01 ★★★★☆

妙な心のツボを押してくるメロディ。Marty FriedmanのTokyo Jukeboxシリーズ(J-POPをエッジがあるインストでカバー)にも通じるものがあるが、こちらはオリジナルのメロディなので「人が歌うメロディ」とは違う。どこか本質的な「J-POPのメロディ(アニソンを主として)」を触れて、フィルタリングして、自分のものとして消化した音像。曲展開や音像がいちいちツボ。スリリング。日本のフュージョンやインストバンドともまた違う。ジャパニーズプログレのバンド(De LoriansやMasheen Messiah)にも近いものがあるが。

Project Mishram / Meso ★★★★★

総合評価 ★★★★★

凄いものを聞いた、という感想。これぞプログレッシブロックというか、彼らはそもそもルーツがロックではなくカーナティック音楽なので、プログレッシブカーナティックバンドというべきなのだろう。あくまでカーナティック音楽がベースにあり、そこに対してさまざまな音楽、ブルースをルーツにもつロック音楽を含め、それらを取り入れて新しい音楽を作り上げたのだから。文句なしに今年のベスト候補。

4.Loco Coko 09:06 ★★★★★

カセットを切り替えるような音、A面からB面への切り替えか。そういえばインドって今何で音楽が流通しているんだろう。CDよりカセットなのかもな。一気にYouTubeとかネットに移った気もするが、フィジカルで言えばむしろCDよりテープの方がメジャーだったのかも。レゲエ的なリズムと歌い方、さまざまな音楽とカーナティック音楽のフュージョンがテーマなのか。唐突に激しいジェント的な音、轟音リフが切り込んでくる。テンションがあがるが激情の赴くままというよりはテンションがコントロールされている、口ドラムがだんだんと高揚していきリフというかマシンガン的にギターの刻みが続く。そこから伝統的なフルート、笛の響きへ。どんどん響きが変わっていく、ハードテクノ的な音像、近未来的な音像に。Igorrrほど極端なトランジションではないが、かなり極端な音像世界が展開していく。ただ、全体としては穏やかで思慮深い世界。迷いや逡巡は感じるが破滅、攻撃性はそこまで感じない。ヒップホップなパートへ。すごいなこの音楽的挑戦は。そこからLady Gagaのような打ち込み音、そしてギターリフが絡み合うヘヴィなパートへ。MashUp、魔改造感。音MADかとすら思う展開だが曲としてはしっかり成り立っている、編曲能力と演奏能力が高いし、つなぎ目は滑らか。多少力技の部分もあるが完成度が高い。

Cvlt Ov The Svn / We Are the Dragon ★★★★

総合評価 ★★★★

どの曲もおしなべてレベルが高い。耳に残るフックもある。1曲だけ抜き出したら「オッ」と思う曲が何曲も入っている。アルバム全体もそれなりにバラエティがあって、聞いていた楽しめる。アルバムの中でどこかハイライトがあるわけではないが、極端な中だるみもない。ややメロディセンスの幅が狭く、突出して印象に残るフレーズがないのが珠に傷か。あとは、「いい曲がたくさん入ったアルバム」ではあるが、アルバム全体を通してのドラマや流れはあまり感じなかった。後半、メロディが増してくる、とか仕掛けがあるのは分かったのだが大きな場面展開や、感情の起伏を生み出すまでには個人には至らず。とはいえ北欧メタル、フィンランド的な音階やメロディが好きなら楽しめそうな佳曲揃いのアルバム。

4.Hellbound 03:20 ★★★★☆

ドラムがやる気を出す、けっこうな疾走、前まで抑えめだったから緩急がつく。ボーカルも今までと同じく囁き声だがやや勢いづいている。だんだん盛り上がっていく作りなのかな。The 69 Eyesにも通じるものもあるな。シンプルなロックンロールというテイストもある。ただ、ドラムはデス/ブラック系。そこまで激烈に叩かないけれど、ベースがそっち系の人のプレイ。「666」の響きがベタだけれど良い。さまざまなジャンルの要素のミクスチャーだなぁ。

HIPPIE DEATH CULT / Circle Of Days ★★★★

総合評価 ★★★★

基本、同じテンポで進んでいく。前半の方がカラフルで、後半は本当にドローン、酩酊を追求したような音像。コアなストーナーロック。不純物とか、違和感を感じることなく最初の印象通りの音像が最後まで続くので、それを退屈と思うか、最高と思うかはどういうテンションで音楽を聴くかによると思う。耳を惹くフレーズやパートもあるが、そこまで強調されない。全体の統一感、酩酊感の方が重視されている。ただ、音楽そのものに酩酊効果は強くなく、酩酊した状態で流れていると心地よい、という音楽。2曲目が一番異質で面白いかも。

1.Red Meat Tricks 07:33 ★★★★☆

ドゥーミーなリフから、サバス的、初期のOzzy的なボーカル。これはかなりBlack Sabbath色が強いな。ただ、モノマネの域は超えている。よりスロウでドゥーミーに。音作りも凝っている。単に懐古主義ではなくビンテージ感もありつつ抜けの良さもあって心地よいギター、ベース音。ボーカルも歌い方を真似ているというよりはボーカルラインの感じが似ているだけで歌い方は自分なりの声質、オリジナリティを感じる。ブルースをどうずらすか、基本的な構成があってそれを少しずらし、展開していくことでヘヴィな感情と、サイケな感じを演出している。リフのセンス、展開のセンスが良い。そろはかなりブルージー。とはいえいなたい感じはなく、Tony IommiやJimmy Pageといった70年代HR的なソロ。

VOLA / Witness ★★★★☆

総合評価 ★★★★☆

掘り出し物。Frost*にも近いものを感じた。UKプログの影響が強いが、現代的なDjentの影響も感じる。ただ、そうした新世代バンドの中ではずぬけてメロディへのこだわりが強く感じた。メロディの雰囲気は違うがSoenの新譜にも近いか。こちらはもっと牧歌的というか、ポンプロックやシンフォ系プログの影響も感じるやや静謐さ、穏やかさを感じさせるメロディ。とはいえ音やアンサンブルにはエッジやグルーヴがあり、面白い組み合わせ。いろいろと組み合わせてあるのでややオールドスタイルだったり、マニアックなところはあるが個人的には好み。ここまで往年のプログレ的なニュアンスを出すなら1曲ぐらい大曲があってもよかったのになぁと思いながら聞いていたが、最終曲はそれほど長尺ではないものの壮大なドラマ感があって満足できた。アルバム全体で見ればバラエティに富んでいるし、音作りの方法論は統一感があるためやや後半飽きてくるところもあるが最終曲で取り戻している。

3.24 Light-Years 04:32 ★★★★☆

細かく浮かぶようなリズム、フレーズ。細かく分断される。全体として70年代、80年代からの影響も感じるな。後、メロディセンスが良い。アレンジこそ現代的、細かいリズムのパターンや、各楽器隊のソロパートより全体のアレンジで曲を展開していく感じ、どれかのパートが突出していないということがあるが、全体的には往年の「プログレッシブ・ロック」を想起させるし、クラシック・ロックのメロディセンスも感じる。メロディセンスはそこからブリットポップ、そしてcoldplayやmuseといったUKロックも通った感じはするけれど。そういえばデンマークというのはどういう音楽的影響が強いんだろうなぁ。透明で透き通るボーカルパート。

Rogér Fakhr / Habibi Funk 016: Fine Anyway ★★★★☆

総合評価 ★★★★☆

面白いアルバム、18曲入っているが45分とそこまで長くはない。短くてレベルの高いアイデアが次々と出てくる。ただ、約45年前(1970年代中盤)の音源らしいし、半ばデモテープみたいなもの。マスターテープがあってそこからカセットでダビングしながらコピーしていたもののようなので、音質の劣化だったり、(演奏や編曲、マスタリング面での)完成度の粗さはある。そうしたものを差し引いても次々と出てくる音楽の質の高さは楽しめるし、当時のレバノンということを考えると不思議な感慨を覚える。基本的にUK、USのロックと言われてもなんら違和感がない、むしろエキゾチックな要素は少ないが、ところどころにふっとレバノンだなぁと思わせる音色や節回しが出てくるのも面白い。音楽的な面白さだけなら★★★★だが、音源に込められたドラマや当時の時代への好奇心を刺激してくれる楽しみも加味して+☆。

5.My Baby, She Is As Down As I Am 02:04 ★★★★☆

ギターとアルペジオで下から登っていくメロディ、やや敬虔な印象。キーボードが入ってくる。この曲はちょっとメロディがエキゾチック。ギターの音も独特の響き、音高がずれてはいないのだけれど、何か引っかかる、砂漠的な音像。これはレバノンの要素を少し感じる。決して強くはないけれど。後半、やや音が割れている。ちょっとピッチがずれているような感じがするのはマスターテープとか録音の状態かもな。それがサイケ感を増していて良い効果。

Vulture / Dealin' Death ★★★★

総合評価 ★★★★

ボーカルの好き嫌いがかなり分かれそう。B級というか妙な金切り声を出すし、たぶん声域が狭いのだろう。ライブではどうなんだろうなぁ。カリスマ性はありそうな感じがする。声量もあるのだろう。このボーカルを受け入れられるかどうかで楽しめるかどうかが決まる。曲そのものはかなり練り込まれているというか、アイデアが豊富。お約束な展開、そうしたフレーズをにおわせながらもひねりを加えてきて混乱させられる、聞き飽きない。それが全曲、全パートにおいて繰り広げられるのでかなり作編曲は練られていて能力も高い。ただ、ボーカルの素っ頓狂さとの組み合わせで全体のバランスが成り立っているので、そこをどう感じるか。個人的にはそこそこ好きだけれど、人を選びそうなアルバム。

7.Below the Mausoleum 05:01 ★★★★☆

ミドルテンポ、打ち付けるような、こぶしを振り上げるテンポ。リズムが強調される。刻みのリフが入ってくる。そこからリズムが跳ねる。だんだんリフが展開していく、少し奇妙な、Voivodあたりのような奇妙な感じがする。あそこまで明らかにひねくれた展開はしないが、予想は裏切られる。予想を裏切ってくる。アレンジや展開は予測を少し裏切ってくる。コーラスが入る。変拍子とかものすごく明らかな違和感はないが、少しづつずらしてくる。リズムブレイクを挟みながらメロディアスなギターソロへ。変わったメロディセンス。必ず「お約束」的なものをにおわせつつずらしてくる。一筋縄ではいかない。かといって小難しい感じはない。「ニヤリ」としてしまう小ネタが盛りだくさんな感じ。

Jorja Smith / Be Right Back ★★★☆

総合評価 ★★★☆

落ち着いて聞けるアルバム。ボーカルの表現力が高く、アレンジも陳腐さがない。しっかりと地に足がついている。個人的には洗練されすぎているというかもう少し破綻ギリギリのスリルがあった方が好み。ただ、「音楽だけを集中して聞く」というリスニングではなく、何かをしながら、や、ドラマのBGM、街歩きのBGMにはよさそう。情景的な音楽で、極端に突出してこない。

1.Addicted 3:24 ★★★★☆

浮遊するような音、鼓動のようなリズム、ボーカルが入ってくる。メロディアスでどこか内省的、つぶやくような。追憶の音像。だんだんと音数が増えてくる。ボーカルは伸びやかだがやや抑えめ。少しづつ体温が上がってくる。言葉数も増えて、音運びが滑らかになっていく。ボーカルフレーズも伸びていく。引っかかりのあるギターの音。壁の落書きのような。ストリートの質感、街中を歩きながら回想するような。都市と個人の記憶。ボーカルがだんだん芯が太くなってくる。力強さはあるが力む感じはない。

Emicida / AmarElo ★★★★★

総合評価 ★★★★★

素晴らしい、ここ数年で聞いたブラジル音楽の中でもっとも良かった。良質のミックステープのような、さまざまなリズムやボーカルが絡み合い、そこにブラジルの文化や音楽史を感じる。音楽が描き出すシーンは変わっていくがそこに通底するセンスや空気感がある。何よりメロディアスでメロディが美しい。

けっこう「ブラジル音楽」は良く分からないところがあって、たとえば日本で知名度が高いアーティストも本国ではそれほどだったりする。ブラジルは音楽大国と言われながら、今一つ現地のシーンが見えてこない。ブラジル在住の音楽ジャーナリストがそのことを記事に書いていらして、

ブラジル音楽の最新の、いい音楽の情報をどう掴んでいいのか、いまひとつよくわからない!

これは本当にそう思います。日本で「ブラジル音楽の名盤」とされているものが調べてみると日本語圏の情報ばっかり出てきたり、あるいは米欧で評価されている、いわゆる「ワールドミュージック」の文脈(と流通)で評価されているけれど、ワールドミュージックとして米欧で流通する、評価されるものって現地の実際の大物アーティストとは限らない。むしろ非英語圏市場での本当の大物は海外にあまり興味(も流通も)無かったりします。

で、以前「今のブラジルを調べてみよう」と思ったことがあって、その時はRock In Rioに出ている現地アーティスト、という視点で選んでみました。

だけれど、Anittaを中心に据えてもどうもよく分からなかった。むしろ、このEmicidaからたどっていくといいのかもしれません。Netflixにドキュメンタリーがあるので見てみようと思います(ちなみにAnittaのドキュメンタリーもあります)。

ただ、Netflixでドキュメンタリーされるほどのアーティストなのに、allmusicにはほとんど情報ないんですよね、不思議。

10.AmarElo feat. Majur & Pabllo Vittar 05:21 ★★★★★

大仰なバラード、80年代的な歌唱、それがどこか遠くの方から響いている、なんだろう。TVを見ている、といった設定か。どこか音が遠い。Radio Gagaのようなちょっと追憶を感じるキーボード音。からリズムが入ってくる。ヒップホップというか、アジテーション的な歌いまわし。ブラジルならではのオルタナティブロックといった音像。途中からデジタルで跳ねるようなリズムになりいかにもブラジリアンポップスな開放感あるメロディに展開する。ドラマ性が強い。どんな物語なのだろう。ざっと歌詞を自動翻訳してみたが隠喩や独特の言い回しが多くて良く分からない。きちんと訳してみないと分からないなぁ。「何を歌っているのか」に興味が惹かれる曲。

Cirith Ungol / Half Past Human ★★★★

全体評価 ★★★★

フルアルバムを聞きたくなる。EPで出すだけあって(このバンドはEPは初リリース)どの曲も完成度が高い。4曲と言う短さもあって中毒性があるEP。こうしたマニア心をくすぐるバンドは大好きです。

2.Shelob's Lair 05:34 ★★★★☆

シンプルだけれど妙に説得力のあるリフ。なんだろうなぁ、ちょっとしたリズムのタメと音作りなのだろうか。ほぼ無個性というか、非常にありがちな展開なのだけれど、他にない存在感がある。2019年のベストアルバムに選んだTanithにも近いものを感じる。この曲はメロディアスで、テンポチェンジも入る。Black Sabbathにも、Blue Oyster Cultにも通じる空気感。タイムレスというか、時代が分からなくなる感覚がある。演奏は決して技巧的ではなく、むしろやや突っかかるような感じすらあるが、音やグルーヴがしっかりある。これが職人芸か。

以上、4月-5月のベストトラックでした。それでは良いミュージックライフを。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?