イラスト俳句☆ばあばの春夏秋冬

【はじめに】

私は昭和5年生まれの93歳です。

この文章は娘に書いてもらっています。

私は45年前に俳句を始めました。

「吾子去りしピアノの部屋の寒椿」これが生まれて初めて詠んだ句です。

娘が東京の音楽大学に入学して、地元を離れた時の寂しさを詠みました。

この句を知り合いの方に褒めてもらい、俳句の師を紹介されたのが俳句を始めるきっかけになりました。

その時々の自分を切り取って、日記のように残しておける俳句は本当に素敵だと思います。

句会に参加したり、吟行に出掛けたりと俳句を楽しんでいましたが、歳と共にそうした機会も少なくなり、コロナ禍で自由に外に出かけることがままならなくなった時に、イラストと出会いました。

娘に誘われてSNSで俳句とイラストのコラボ作品を創作することにしたのです。創作を続けて3年、俳句を詠んで、イラストを添えることで、季節を何倍も楽しんでいます。

今回はブログに投稿したたくさんのコラボ作品の中から、私らしいものを厳選しました。

つたないイラストと俳句ですが皆さんにご覧いただけたら嬉しいです。

コラボ作品の解説は私と一緒にブログを発信している娘が書いてくれました。

今回は新年の句を5句、春夏秋冬の句をそれぞれ10句づつそして、私のお気に入りの4句を掲載させて頂きました。

【新年】

衿正し仰ぐ初空うるわしき

季語は初空です。元旦の朝の空のことを言います。

新年の空は清らかで荘厳です。

母は、和服の衿を正して見上げた元旦の空の美しさを詠みました。

新しい年を迎えると、いつにも増して気が引き締まります。

「より良き一年が過ごせますようにと願いを込める」親子の清々しい気持ちを表わしたコラボ作品です。

初詣あまねく人に幸くあれ

母は年明けに初詣をする親子の姿を描きました。盛装をして氏神様に参拝します。家族の無事と多くの人に幸多い一年になりますようにと。

境内には柏手と鈴の音が響いています。後姿に、想いがこもったイラストになりました。

書初めの筆ペンしかと握り締め

母の言う書初めとは書ではなく、イラストの描き初めです。

ここ数年でイラスト制作は母のライフワークになりました。年の初めに気合を入れて描き初めをする自分の姿を記したのです。

筆ペンをしっかり握り締めて描いたイラストは、初日の出です。

これから一年、母の楽しい創作の日々が続きます。

健やかや卒寿のよそふなずな粥

正月7日に食べる「なずながゆ」は春の七草を刻んで入れたお粥の事です。新年の無病息災、豊年を祝う行事です。90歳を越えた母も、もっともっと元気に健康に過ごしたいと、七草が入ったお粥を頂きました。セリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベラ、ホトケノザ、スズナ、スズシロこれが春の七草です。母はこの句を詠み、パワーが湧いてきたと言っていました。

初春の笑顔の二人幸あふる

私の後輩から送られてきた年賀状に添えられていたカップルの写真を眺めながら、母が嬉しそうに筆を進めていました。優しい笑顔の幸せいっぱいの二人を見てどうしても描きたいと思ったそうです。

この二人はコロナ禍で何度も披露宴が延び延びになって、やっとリモート結婚式を挙げました。

<母の言葉>

「私は昔人なので、新春には気を引き締める句や、一年を占う夢や希望に満ちた句がたくさん生まれる気がします。最近のコラボ作品はイラストが先に浮かびます。」

【春】

鍵盤の指軽やかに春を呼ぶ

母も私もクラシックが大好きです。それは妹が大学でピアノを専攻していたからです。母は妹が3歳の頃からレッスンについて行っていました。

都会に住んでいる妹が帰省すると、我が家のピアノが喜んでいるのが分かります。母は妹が奏でる軽やかな演奏を聞いて、一足早く春を感じていました。

梅一輪心ほぐれる朝かな

一輪だけ咲いた梅の花から春の訪れを感じ取った母は、その赤い花びらを見て笑顔になりました。

そんな嬉しい朝の光景を詠んだ句です。

春は周辺の様々なものから季節の訪れを感じてほっこりしますね。

母は「春はええわい、明るい句がたくさん詠めるから」と話していました。

車窓よりふと振り返る桜かな

桜のシーズンはそこかしこでピンクの花を見かけて嬉しい気持ちになります。桜は咲き初めも、満開の頃もハラハラと散る頃も見る人を楽しませてくれます。

母は足腰が弱くなって、お花見に出かけることが難しくなりましたが移動の車の中から桜を見て楽しんでいます。

まさにこのイラストのような感じです。

しみじみと眺めて飽きぬ瀬戸の春

私たちが住む愛媛県は瀬戸内海に面しています。瀬戸内にはたくさんの島が点在していて、穏やかな海に沈む夕日は水面にオレンジ色がキラキラと反射して本当にきれいです。

まるで神が宿っているように感じる時もあるくらいです。春の海と美しい夕日はいつまでも眺めていたいと思うふるさとの風景です。

アトリエにワルツの調べ春の昼

母が「かわいいイラストが出来たよ」とにこやかな表情で持ってきました。ワルツが聞こえてくるようなリズミカルな筆づかいです。

春だからこそ生まれたコラボ作品だと思います。

プレーヤーから流れる軽やかな曲を聴きながら筆を走らせる母の心もワルツを踊っていたのでしょう。

春暁の夢のかけらやつくし採り

母は懐かしい光景を夢に見たそうです。春の野原でつくし採りをしている自分の姿です。記憶が薄れない内にと早速イラストに残しました。

可愛いイラストに仕上がって、嬉しそうでした。

最近は屋外に出ることが少なくなった母ですが、夢の中のつくし採りは本当に楽しかったようです。

幼い頃の記憶は幾つになっても鮮明に残るものですね。

春の雨墨絵ぼかしの山美しき

母が検診のため郊外の病院に出かけた時に見た光景をイラストに描き、句に詠みました。

雨だったからこそ遠くの連山がまるで墨絵のように見えたのです。母は晴れた日とは違う、雨の日ならではの自然の美しさに感動していました。

霧に煙った風景が墨絵をぼかしたようなイメージで目の前に広がっていたのです。私の目にもこんな風に映っていました。

山笑う空の青さの際立ちぬ

山笑うは春の季語です。春、山の草木が一斉に芽吹いて明るい感じになる様子が山が笑っているように見えるからです。

母は、青い空と山の稜線がはっきりと際立つ様子を句に詠みました。

空気が澄んでいて本当に清々しい風景でした。

母はしきりに「いいねー、この風景」と車窓から身を乗り出すようにして、しっかり目に焼き付けていました。

夢うつつ花のトンネル潜りおり

桜のイラストを描くのが好きな母ですが、中でもこのイラストはお気に入りの一枚です。桜のトンネルをどんどん進んでいる親子の姿を描きました。

桜を前にした親子を見ていると暖かく幸せな気分に浸れます。

時間をかけないで楽しそうに描いている母の姿が印象的でした。

私もとても好きな作品です。

ういういし卒業式の晴れ姿

満開の桜の下で、はかま姿の初々しい集団を見つけました。その日は地元の大学の卒業式だったのです。母は眩しいくらいに輝いていた女子たちに拍手を送っていました。

「みんなよう似合とる、あんたもあんな頃があったんよねー」と懐かしそうでした。

母は彼女たちから爽やかなエネルギーをもらったのです。

【夏】

早掘りのたけのこ届く里便り

たけのこは初夏の季語です。たけのこが出回り始めると小さい頃に体験したたけのこ掘りを思い出します。知り合いに連れて行ってもらって鍬を使って

初めて収穫したたけのこを自宅で母が調理してくれました。

母は田舎から届いたたけのこを見せながら「あんた思い出すねー、たけのこ掘り」と言って懐かしそうに眺めていました。

旬のお届け物は故郷からの便りです。

茶柱に今日を占う新茶かな

「八十八夜」は、立春から数えて88日目に当たり、春と夏の移り変わる目安になる雑節の一つです。

茶摘みのシーズンで「八十八夜に摘んだ新茶を飲むと、病気にならないで長生きできる」という言い伝えがあります。

母はお茶好きで、新茶を飲む時に時々「茶柱が立ってる」と言って喜んでいます。私も茶柱が立っているのを見ると「ラッキー」と思って、その日一日気持ちよく過ごせます。そんな心境を詠んだ句です。

開け放し浴びる朝日や風薫る

母の一日は、朝起きて窓を開けることから始まります。

お天気がいい日に開け放した窓から、新緑の若葉を吹き渡る風を感じて一日がスタートするのです。

朝の光を浴びて五月の風に触れると「今日も頑張って楽しくイラストを描こう」と言う前向きな気持ちになるそうです。

五月のパワーは凄いですね。

藤房のさゆれ追憶蘇る

愛媛県松山市には藤の名所として知られている庚申庵があります。江戸時代の俳人栗田樗堂ゆかりの場所です。母は、その史跡庭園のフジが見事に咲いていると言う新聞記事を見てこの句を詠みました。

かつて俳句の仲間たちと訪ねた時に、樹齢200年を超える藤の花房が風に揺れる様を見て作句を楽しんだそうです。

緑と紫の濃淡が魅力的なコラボ作品が生まれました。

陽燦燦ソフトアイスに余念なき

母が思いっきりインパクトがあるコラボ作品を創作しました。

何があったのかは分かりませんが、燦燦と降り注ぐ太陽とヒンヤリとしたソフトアイスを描きたかったようです。

それに加えて陽燦燦と言う言葉がまた暑さを掻き立てます。

言葉はパワフルなのに、ソフトアイスはかわいらしい、面白いコラボ作品が出来ました。

毎日が母の日のごと幸多き

母の日には特別な思いがあります。

私も母に感謝すべきことがたくさんあります。

若いうちは反発していた時もありましたが、今は感謝しかありません。

仕事を長く続けてこられたのも、こうして仲良く創作を続けられるのも母のおかげだと思っています。

母は娘たちに優しく接してもらっていることに感謝して、幸せいっぱいのこの作品を創作しました。

さくらんぼ平和の味をかみしめる

私が買ってきた初物のさくらんぼを見て「わー、さくらんぼだ、季節じゃねー」と感嘆の声を上げた母は、早速可愛らしい姿をイラストに描いていました。

一粒一粒頬張りながら「何だか幸せで、平和を感じるねー」と感慨深げに語りました。

私も大好物のさくらんぼを食べながら、本当にその通りだと思っていました。

ひまわりの交響曲に胸おどる

降り立った駅の前にはひまわり畑が広がっていました。乗降客を楽しませるために季節に合わせて咲かせているものです。偶然にも満開で黄色い花があちらこちらでにこやかに笑っています。

まるでひまわりが奏でる交響曲が聞こえてきそうな迫力がありました。

母はそんな状況を胸躍ると詠み、花の姿を大胆にイラストに残しました。

肱川に揺れるかがり火鵜飼船

水郷と言われている愛媛県大洲市には肱川が流れています。川の流れが、緩やかにひじのように大きく曲がっているのでその名前がついています。

肱川ではアユ漁が盛んで、屋形船で川下りをしながら鵜がアユを取る姿を見物する鵜飼船が人気です。

かがり火に照らされた夜の鵜飼は情緒があって、大洲の夏の風物詩にもなっています。

すだれ掛け風のささやき道後の湯

観光松山のシンボル道後温泉の夏の風物詩がすだれ掛けです。明治時代から続いているもので、毎年夏になるとすだれが掛けられ涼しげな表情になります。

道後温泉は日本最古の温泉と言われていて、白鷺が傷を癒した白鷺伝説でも知られています。情緒ある佇まいに惹かれて海外からも観光客がたくさん訪れています。近くには椿の湯や別館の飛鳥乃湯泉もありますよ。

【秋】

見上ぐれる松山城や秋晴るる

観光都市愛媛県松山市のシンボルの一つは、市内のどこからも眺めることが出来る松山城です。松山城は市街地を見下ろす高台に建っている平山城です。

城の魅力の一つに、重厚にそびえ立つ石垣があります。まるで壁のように垂直にそびえる石垣や、扇状の曲線美が美しい石垣もあって、何度訪れてもその魅力に目を奪われます。

特に秋の晴れ渡った空にそびえ立つ松山城は本当に見事です。

金の海輝く笑顔里の秋

愛媛県の久万高原町の子どもたちが稲刈りの体験をしたと言う新聞記事を見て母がこのコラボ作品を創作しました。

山の小学校の子どもたちが、生き生きと黄金色の稲穂を刈り取る姿に

郷愁を誘われます。

私にとっても懐かしい風景です。子どもたちの笑顔が母には本当に眩しく映ったようです。

宅配のいのち眩しき秋野菜

母は毎月高知から宅配で届く野菜を楽しみにしています。

とにかくその瑞々しさには驚きです。

太陽の光をいっぱいに浴びて減農薬や無農薬、有機肥料で育てられた

野菜の力強さに、エネルギーを感じて創作したコラボ作品です。

母のイラストの野菜には圧倒される生命力があります。

街の彩いつもと違う秋の雨

母の様々な学びが一つのイラストに表現されました。雨は歌川広重の作品に触発された作風で、建物はヨーロッパの印象派に学んだと言っていました。

93歳の母はいつも独学で、様々なアーティストから刺激を受けながら作品を創作しています。とってもロマンチックなイラストにアンニュイな俳句を詠みました。

見ているとメランコリックな気分になりませんか。

図らずもコーヒータイム赤とんぼ

何とも言えない表情のイラストが描けました。母が大好きなコーヒータイムに赤とんぼを見つけて、ほのぼのとした気分になっている自分の姿です。

何気ない時に、予想もつかないものに出会うとこんな表情になりますよね。母は「いい構図のイラストが描けた」とご満悦でした。

何度見てもかわいいイラストです。

感銘に暫し座したり美術展

秋は芸術に親しむ季節です。母は友人に教えられて展覧会に赴いた私の事を句に詠んでくれました。その作品が素晴らしく、暫く椅子に腰かけてじっくりと見入っている私の姿です。

様々な芸術に触れる機会が多い秋を、存分に楽しみたいなと思っています。

石鎚の笑まうがごとく照紅葉

母は、このコラボ作品のためにイラストを何枚も描き直していました。

山の色や紅葉の描き方、雲の位置などを描き変えていたのです。

西日本最高峰の石鎚山が紅葉したと言うニュースを見てインスピレーションを得て描いた作品です。

光を浴びて輝く紅葉が、石鎚山の笑顔のように見えたそうです。自然を人にたとえた魅力的なコラボ作品が出来ました。

里山の名木紅葉人集う

各地にそれぞれ紅葉の名所があります。この句の季語名木紅葉は、晩秋に美しく色づいた木々を総称した言葉です。

名のある木の葉が紅葉すると、多くの人々が訪れその美しさに浸ります。樹齢を重ねてきた木々の紅葉には、はかなくも雅な美しさを感じます。

母は、その紅葉の一枚一枚を丁寧に描いていました。

紅葉山どこまで続く海の青

母が俯瞰で見た紅葉山を描きました。ここ最近、色に目覚めた母にとって、このシーズンは絶好の季節です。様々なカラーの筆ペンを使って紅葉の魅力を表現していました。

その紅葉山のはるか向こうに広がる青い海を描くことで、山から海の広がりを表現したようです。

母は本当に楽しそうに、リズミカルにイラストを描いていました。

穂すすきの揺れて耀よう水の面

母のイラストを見ていると、白黒は何故か深く心に沁みてきます。このコラボ作品も見る度に感じ方が違ってきます。川の岸辺のすすきの穂が風になびき水面がキラキラと輝いている美しい秋の光景ですが、そこには見ている人の心が反映されるようです。

自然の生み出す美しい風景は深く心に刻まれますね。

<母の言葉>

私は季節の中で春と秋がとても好きです。自然に触発されて句やイラストが生まれます。特にイラストを始めてからは紅葉の作品が増えました。

【冬】

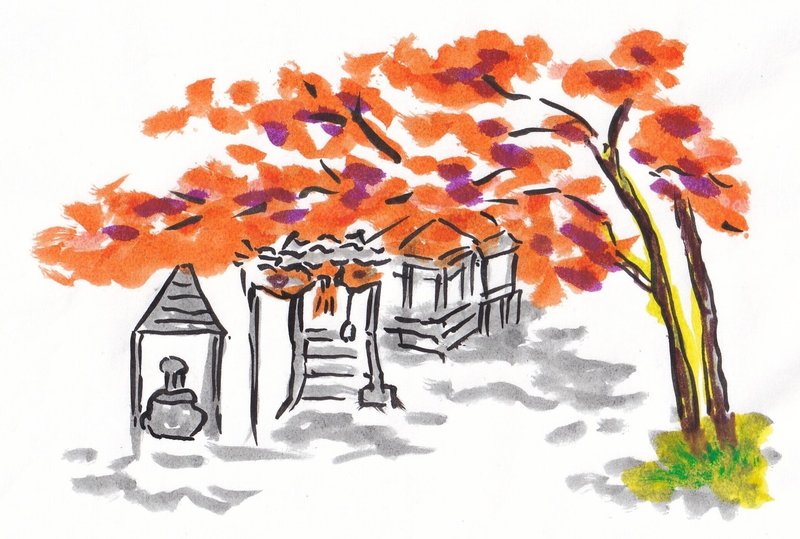

梵鐘の胸に響交ふ神の留守

季語の神の留守は11月の別名です。陰暦の十月は神無月と呼ばれ、全国の八百万の神様がこぞって出雲大社に集まっているので諸国の神社には神様がいません。それで「神の留守」と言われています。

母は神無月の神社の境内に響く梵鐘のありがたい音色の余韻を句に詠みました。紅葉が美しいこのイラストの神社は西条市の西山興隆寺だそうです。

ビルの森言葉少なき冬の街

冬の街の姿はどこか色が少なく、寂しさを感じる時があります。

母は賑わいが少ない街の様子を、言葉少なきと表現しました。

閑散として活気が無い、そんな街並みを詠んだ句です。

そこには、その場所に生きる人々の現在の思いが映っているのかも知れません。イラストにもそんな空気感が表れています。

寄鍋に親子の絆深まりぬ

寒くなってくると鍋料理が恋しくなってきます。特に寄鍋はいろいろな食材を食べることが出来て、体が温まるので間違いなく登場回数が多くなります。

家族の会話も進んで、家族団欒にはもってこいのメニューです。

母は、親子が寄鍋で心通わせている様子をイラストに描き句に詠みました。作る人にとっても寄鍋はありがたい料理です。

山里の冬の紅葉を見納めぬ

冬を迎えて周辺が枯れを深めていても、まだ残る紅葉を冬紅葉と言います。

その色合いは際立ってより美しさを増しています。母は山里のそんな風景を詠みました。

イラストを描き終えて、「ええ感じで色が重ねられたわい」と満足気です。

人物の後姿と冬紅葉の構図が面白く、独特な色合いが母らしくて、とても素敵なコラボ作品だと思います。

描きたる塔もありけり冬晴るる

母は夢中で五重の塔を描いていました。何故かこの構図が気に入っているようで、これまでにも白黒で何度か挑戦していました。

色を加えたことで、自分なりに気に入ったものが描き上がったようです。

冬のすっきりとした空気の中で五重の塔がくっきりと浮かび上がっている情景を詠んだ句を添えました。

植木にも光与えて十二月

母が面白いイラストを描きました。美術の番組でアールヌーボーの作品を見ていて閃いたそうです。

「アールヌーボーの時代は花や植物がモチーフで、自由な曲線が特徴らしいけん、私もチャレンジしてみたんよ」と自慢げに語っていました。

不思議な生命力のあるイラストになりました。母の視点とチャレンジ精神にはいつも驚かされます。

木立抜け急ぐ家路や冬の暮

母が寂しい木立のイラストを白黒の陰影で描きました。寒々とした雰囲気が伝わってきます。冬の時期は日が沈むと一気に冷え込みます。「木立の中を抜ければ麓の家々には明かりがともっているはず」そう思いながら家路を急ぐのは誰なのでしょう。

そんな想像をめぐらすコラボ作品です。

ゆっくりと踏みしむ一歩春隣

冬は90歳を越えた母にとっては過ごしにくい季節です。いつも「早よ春になったらええのになー」と言っています。

おぼつかない足取りでも、とにかく自分の力で一歩一歩前に進もうと頑張っている母が人生と重ねてこの句を詠みました。

イラストから懸命に頑張って歩みを進める母の姿が見てとれます。

春はもうそこまで来ています。

春を待つ大樹の鼓動聞こえけり

春を待ちわびるのは人も自然も同じだと思います。母は樹齢を重ねた大木に寄り添うことが好きで、いつも大木からエネルギーを貰っている気がすると言っています。

今回は春を待ちわびる鼓動が大木から聞こえてくるようだと詠みました。木と会話していて「春はもうすぐそこまで来ていますよ、心ときめかせて待ちましょう」と語りかけられたと言っていました。

これでもか鬼をけちらす節分会

2月3日は節分です。

立春の前日で、地域によって多少違いますが、「鬼は外、福は内」と声を出しながら豆をまいて、年の数だけ豆を食べ厄除けを行うと言う風習があります。

節分は「鬼やらい」や「節分会」とも言われます。

母はその行事をユーモラスなイラストに仕上げ、「面白かろこのイラスト」と言いながらコラボ作品を見せてくれました。

母らしいチャーミングな鬼が私はとても好きです。

【私のお気に入り】

最後に私がこれまでの俳句人生で詠んだ15万句の中から、季節に合わせてお気に入りの4句をご紹介して、締めくくらせていただきます。

歳時記の風にめくれて蝶翔ちぬ

石鎚に打つ柏手や雲の峰

人誰も逝く日を知らず曼珠沙華

寒紅を引き鏡中にみじろがず

【おわりに】

私は、人生で俳句とイラストに出会って本当に良かったと思っています。毎日の小さな変化や感動をこうして記しておくことが出来るからです。私の日常のほんの小さな彩りを、時を経ても噛みしめることが出来るのがとても嬉しいのです。

これからも、命の続く限りイラストと俳句のコラボ作品を毎日楽しく創作していこうと思っています。

皆さんも季節の変化を楽しみながら、素敵な日常をお過ごしください。

93歳のばあばより

最後までご覧いただき本当にありがとうございました。心よりお礼申し上げます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?