陸軍中野学校「中野は語らず」

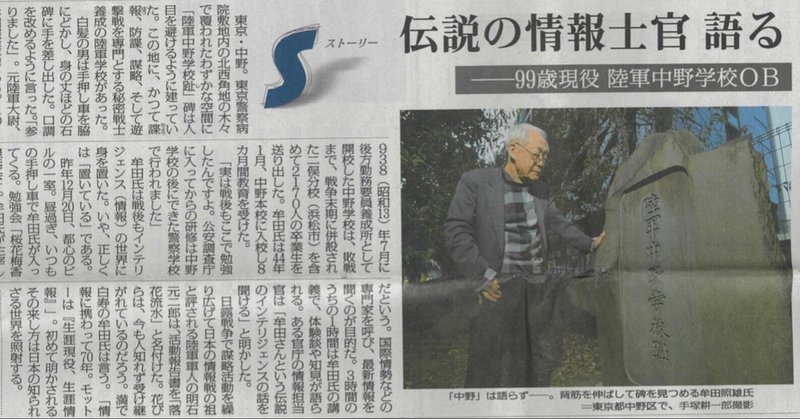

2/7付の毎日新聞に陸軍中野学校OBのインタビュー記事が大きく掲載された。陸軍中野学校は昭和13年7月に後方勤務養成所として開設した。今の東京警察病院がある場所にあった。後に静岡県にも二俣分校ができた。諜報、防諜、謀略のなどスパイ養成所であった。終戦までに2,170人を輩出し、当時のエリート候補生と言われた。齢99歳の牟田照雄氏は、昭和19年に入校した。実は私の亡くなった父親も中野学校出身だったので、父の遺した中野学校関連書を読んだりはしていた。父が入学したのは昭和20年だったので「この混乱期に入学した生徒はかなりいい加減な選抜だった」と、生前の父には聞いていた。最後は学校として富岡に集団疎開しているうちに、西部軍に配属されて卒業もドタバタだったようだ。だからその前年に在籍していた牟田照雄氏も、父とそんなに変わらない教育環境だったと推察される。自宅に中野学校卒業生名簿も残っているが、おそらく牟田照雄氏が最後の生き残りではないかと報道されている。

今回のインタビュー記事は、中野学校の精神をよく汲み取った取材であった。特攻隊に代表される死を美化する時代に、「死ねない秘密戦士」として、民間人を装って、生きて情報を送り続ける。この精神をモットーとしたことは、短兵急な大日本帝国陸軍には見られない合理性である。その愛唱歌「三々壮途の歌」は「いらぬは手柄」で始まり、「条理を極めるところ即ち誠」と謳う。実際に学んだのは秘密戦の仕掛け。風船爆弾の開発など、今読むと滑稽に感じられる作戦や発明もある。インタビューで最も心に残った箇所は「武力戦の拡大で、秘密戦はできなくなった。それが中野の悲劇です」。中野学校生にとって、秘密戦は武力戦を防ぐ社会貢献であった。牟田照雄氏は、故郷北海道の第五方面軍司令部に着任後に、本土決戦に備えた遊撃戦の準備指導に当たった。C級戦犯となった亡父の場合は、西部軍司令部に着任後に米軍捕虜処刑の油山事件に巻き込まれた。つまり中野学校の知識は、終戦間際の実戦には全く生かされなかったのである。牟田照雄氏は戦後に公安勤務となって、諜報や防諜の知識を生かした。中野学校の知識が生きたのは、かえって東西冷戦の戦後であった皮肉である。

1️⃣陸軍中野学校・最後の証言(その1)「落花流水」受け継ぐ

https://mainichi.jp/articles/20210207/ddm/001/040/071000c

2️⃣陸軍中野学校・最後の証言(その2止)戦中戦後、情報追い

https://mainichi.jp/articles/20210207/ddm/010/040/064000c

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?