『早期離職』というキーワードを起点に個人のキャリアづくりと組織づくりを考える

はじめに(いつも書いてること)

このnoteでは、「仕事でも私生活でも心をラクにする(ワークライフハック)」をテーマに文章を書いています。

※「ラクする」というのは、「心身に苦痛などがなく快く安らかに過ごす」という意味で使っている言葉であり、シンプルに「サボる」という意味ではありません。

今回の内容

今回のnoteでは、『早期離職』というキーワードを起点に、いろいろな視点で書いていこうと思います。

※書きながら「あれもこれも」という感じで書き足していったので、まとまりはありませんが、読んでいただけると幸いです。

さて、ここから・・・

コロナ禍で一気にウェビナーが流行りましたよね。

毎日、なにかしらのウェビナーが開催されており、学ぶ意欲が湧き上がって、いろんなウェビナーに参加していました。

あの頃の集中的な学びが点となり、今になって線になり面になり立体になっています。

その中で、以下のようなカンファレンスが開催されており、全ての回に参加していました。

「1日1時間をオンラインで」という時間の取り方だったので、気軽に参加できていました。

ー 企業は今、何に取り組むべきか? ー

今、日本の多くの企業にとっての最重要事項は、『組織の見直し』です。時代や環境の激しい変化に合わせて組織を変えていく重要性が高まっています。

もしも、適切な判断をせずに、人件費カットや従業員への投資削減を実行してしまった場合、金銭面だけでなく、知識の損失、人の離脱によるチームの生産性低下など、企業経営へのマイナス影響が起こりかねません。今後は人材への投資を続けることが、企業存続のためには不可欠です。

今回のカンファレンスでは、『ハイジ』と10のHRtech企業が一緒に、10個の組織課題について参加者からいただいた質問を元にトークディスカッションを行います。今後、働き方はどう変化していくのか?経営者・人事担当者は今何をすべきか?について、解決策を提案します。

このカンファレンスのとある回にて、『早期離職対策/オンボーディング』というテーマがありました。

早期離職の原因追及というのは、自分たち(組織側の人間)が自分たち自身を正当化したいがために、振り返りの時には主観が入ったりするので、建設的な議論にならないことがあります。

現実から目を背けないこと、そして対策を打つこと・・・これが大切なのに。

登壇者は、『株式会社カイラボ:代表取締役 井上 洋市朗さん』でした。

これが井上さんとの出会いでした。

※ファシリテーターは、『株式会社OKAN:ハイジ事業 マーケティング・CS責任者 橋本 大祐さん』でした。←当時の肩書で、今は別の環境で活躍されているようです。

井上さんの経歴を見て、「早期離職白書というのは興味深い・・・」と思いました。

この回でインプットしたことをまとめると・・・

◆早期離職は、採用側や育成側だけの問題ではなく、経営を巻き込んだ施策である。

◆「早期離職があったから採用を見直そう」も大切だけど、一旦、社内の状況を俯瞰的に見る必要がある。

◆採用時に発しているメッセージと、社内の制度や評価などがリンクしていない可能性を探ることが大切。

◆掲げているメッセージと実際が乖離してることってあるはずなので、そこを組織として変えていくことを考えないと、どれだけ優秀な人を採用しても辞めていく。

以下、当時のスライドを添付しながら。

※スクショ&拡散OKという周知があったので、添付しても問題ないです。

◆早期離職対策には、『3つの戦略』と『9つの戦術』がある。

◆新入社員が定着する組織の特徴

◆早期離職者約300名のインタビューから出てきた早期離職の三大要因

・存在承認:ここに居て良いという認識を持つ。

・貢献実感:貢献したい先が人によって違う。ミッションやビジョンが制度に反映されていない等。

・成長予感:大手などでよくある。

◆定着率の高い組織の事例

◆オンボーディング活動の設計について

・現状がどうなっているのかを知ることが先決。

・離職の『きっかけ」と『決め手』は違う。

→モヤモヤ期に気づいてあげることが大切。

・「離職の理由はきっかけ?決め手?」を認識することが大切。

・特定の人が『きっかけ』を作る場合も・・・

◆ハーズバーグの二要因理論で考えてみよう

・衛星要員(不満足要因)

┗あればあるだけ満足に繋がるわけではないが、なければ不満になる。

・動機付け要因(満足要因)

┗なければないで不満にはならないが、あればあるだけ満足に繋がる。

◆どこに会社が位置付けられますか?

・4象限で組織を分類すると、その組織の課題が見えてくる。

・レイヤーによって回答が異なるということからも課題が見つかる。

・どっちの要因を伸ばそうとしているのか・・・施策を打つときにはこれを考えないといけない。

※上記の4象限ではなく、今は9象限で組織を分類しているようです。

◆早期離職の対策の優先度

◆早期離職対策の観点から採用で改善できること

◆早期離職の対策への対策と基準

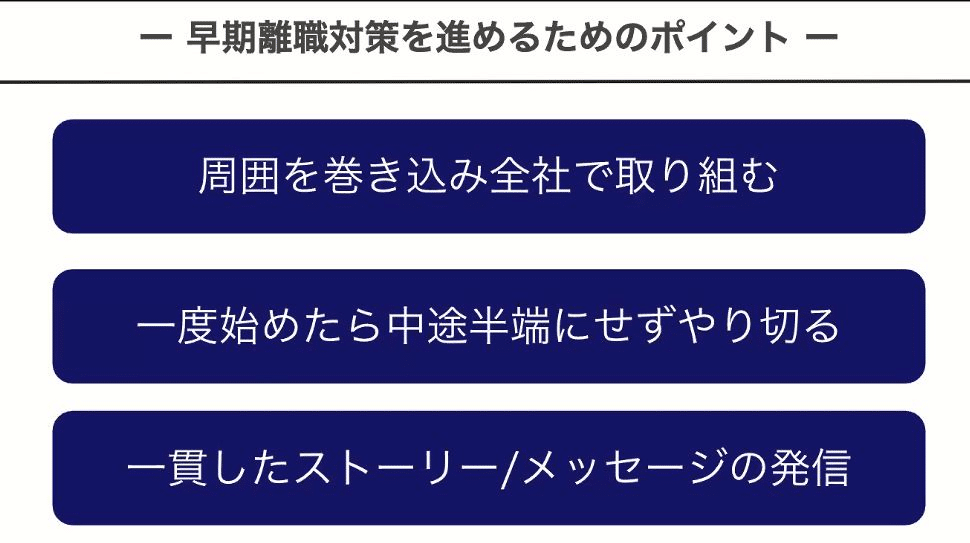

◆早期離職対策を進めるポイント

◆ウェビナーの総括

◆最後のメッセージ

従業員の『納得感』は本当に大切で、説明に対して「なぜ」が抜けていたり、説明不足があったりすると、納得感が生まれない。

納得感を醸成するのが難しいからといって、表面的な施策で逃げようとしてはいけない。

早期離職を防ぐことを考えると、組織におけるリーダーの存在が重要視される意味がわかります。

カイラボのメルマガで、『部下がついてくるリーダーと部下が辞めるリーダーの違い』というコラムが流れてきたことがありました。

部下がついてくるリーダーの共通点は3つです。

・組織と自分の未来を語る

・自らがチャレンジしている

・部下や周囲に自分の弱さも見せている

どれが一番大切というわけでなく、どれも大切です。

どれも大切ではあるのですが、リーダー教育を行う場合に最初に手を付けた方が良いのは「組織と自分の未来を語る」ことでしょう。

組織の未来を語るというと、「今期の売上目標がいくら、来期の売上目標がいくら」しか言えないリーダーも中にはいます。

また、定性的な目標があったとしても「チームのみんなが楽しく働ける職場」とか「ボトムアップで言いたいことが言える職場」というような、よく聞く言葉を繰り返しているだけのこともあります。

これでは、部下はなかなかついてきません。

誰かでの言葉を借りてくるのではなく、リーダー自身が考えて自分の言葉で語ることが何より大切です。

ここで特に大事なのが、『リーダー自身がこの3つをやっていると思っている状態』ではなくて、『メンバーがリーダーはこの3つをやっていると思っている状態』を生み出すことです。

リーダー自身が「やってる」と思っていても、メンバーからしたら「やってない」と思っていることもあり、それが働く中での違和感に繋がり、『会社を辞めるきっかけ』になることがあります。

その認識の違いはメンバーとリーダーとの間に溝を生み出し、関係性はより悪くなっていく・・・。

そう考えると、リーダーとして大切な要素は『誠実』『謙虚』『感謝』だと思います。

リーダーになったとしてもメンバーに対して誠実に接して、威張ることなく謙虚な姿勢を持ち、感謝の気持ちを持って周りのメンバーと接する。・・・これが大事。

これをやるだけでも、部下が自然と「ついていきたい」と思うリーダーになることができます。

本質はシンプル・・・でもそう簡単にはできない・・・だからこそ、意識して行動し続けていくことが大事(トレーニングすることが大事)。

早期離職を追求する井上さんと、『退職学』という言葉を掲げて活動する佐野さんのクロストークを紹介します。

4月に入り新入社員を迎えている会社も多いと思います。今回のゲスト佐野さんは「入社日に最終出社日のことを考えることが大切」と語ります。私たちカイラボは早期離職対策、いわば会社を辞めないように、会社で活躍してもらえるようにする企業向けの支援を行っています。一方で佐野さんは働く一人ひとりが「辞めるときのこと」を考える重要性を説いています。一見正反対にもみえるそれぞれの意見ですが、実は根底ではつながっている部分も多いと感じて今回の対談セミナーが実現しました。

以下、このクロストークを聞きながら取ったメモです。

◆「早期離職ってそもそも問題なのか?」という議論は、キャリア伴走をライフワークとする僕自身も向き合ってること。

◆退職を軸にして、退職者に対する関わりと退職者が出た会社に対する関わりを作っていくのが、退職学が向いているベクトルらしい。

◆「退職って絶対に起こる」というのはその通りだし、その事実を認めた上で組織開発や個人のキャリアデザインを考える必要がある。

◆僕自身、社内でも、離職率の話になるたびに「離職することが悪いわけではないですよね」という話をすることがある。

◆「どんなに大きな企業や安定と言われている企業に入社しても、心が落ち着くことはない。」ということを話す方もいるらしい。不安や焦りを感じないことはないから、個人にフォーカスして伴走していく必要性がある。

◆「この会社で成長するんだ」という気持ちを持って、腰を据えて働くことが重要。

◆離職にはネガティブ離職とポジティブ離職があり、入社3年間の離職の7割くらいがネガティブ離職だから、早期離職を減らすという考えを持って活動しているのがカイラボ。

◆退職後も「一緒に働きましょう」と言ってくれる会社様が複数社あるだけで、安心感に繋がる。これは僕自身が転職する時に考えてたことで、今も大切にしていること。「協力者(パートナー)を増やすことが仕事の醍醐味」という話をすることもある。

◆退職フェーズ(出口)を整えると、採用フェーズ(入口)にも還元できる。

◆『能力軸』と『幸せ軸』で個人のキャリアを考えることが大切。その人の人生が良くなっていると見せるだけでも、その会社で働くことの付加価値になる。

◆アルムナイの繋がりはいろいろなメリットがある

◆個人が繋がり続けられる辞め方を企業側でデザインすることが求められる。

◆「キャリアプランをつくりましょう」ということを会社で言うけど、そこで退職や起業を前提にプランを立てにくいという話がある。キャリア自律を推奨するなら、退職を前提にするのもアリ。そうすれば出口が明確になり、社員は自律せざるを得ない。そして何より、退職がネガティブにならない。

◆いきなり『キャリア自律』とか言われても困る人もいるから、新しい安心をつくっていかないといけない。日本型の終身雇用がこれまでの安心であり、これからの新しい安心を作ることができれば、キャリア自律へ向かうんじゃないかな。自分の市場価値を上げられるかどうかが自分の安定になってきたのかも。

◆セーフティネットを自分で作る感覚を持つと、安心が醸成されていく。そのためには、組織の管理職のスタンスが重要になってくる。

◆「退職を見せた方が退職しにくい」というパラドックスがある。・・・確かに。

◆ライフステージに沿って、仕事への取り組み姿勢も熱量も人生における仕事の比重とかも変わるはずだから、そういうことを気軽に相談し合える関係性を、会社と個人の間でつくっていければいい。

◆「退職が悪い」という認識がなくなれば、会社を変えるフェーズでリファレンスチェックがもっと浸透して、採用シーンがより良くなるんだろな。「退職をまだ上司に話していないので、リファレンスチェックを依頼しにくい」という声も聞くこともあるから。

『退職学』・・・このクロストークでは、良い学びができました。

退職学については、以下のnoteでも紹介しています。

『転職』とか『退職』という言葉がタブーな雰囲気が出ている会社やチームも多いんじゃないかなって思いますけど、キャリアを考えていく中で、これからの人生を考えていく中で、今の環境に変化を起こし、転職や退職を通してチャレンジしていくことって悪いことじゃないから、環境を変えることを含めて気軽に相談できる人が近くにいるって、貴重なことです。

人によって事情が違いますから、転職や退職に関しては、しっかりと『個』と向き合っていかなければ。

『会社の中での成長』と『会社という枠組みを超えた個人として成長』、この両方を語り合える仲というのを、マネージャーという役割を担う際は意識しています。

「なんのためにこの会社にいるのか?」という問いを立て、『この会社にいることが前提になってしまっているライフプラン』を考えさせないようにしています。

『この会社にいることが前提になってしまっているライフプラン』を考えてしまうと、この会社ありきの人生になってしまい、仮に働く場所を変えることになったら、ライフプランを考え直さなければならなくなるからです(会社ありきの人生ではないですからね)。

退職学をインプットしながら、『早期離職』と『退職学』の両者は親和性が高いなぁと感じていました。

『辞めにくい会社』にこだわるのも良い方向性だと思います。

離職率を0%にするという意味では、「働く人が辞めない会社にする」という言語化が良いのかもしれませんが、離職率が0%の会社なんていうのは、目指さない方がいいです。

「会社を辞めるか辞めないか」というのは、会社側が決めることではなく、働く人自身が決めることだからです。

なので、「働く人が働き続けたいと思う会社にする」というのが状態目標としては良いと思います。

以前、『ハイジ』というシステムを使いながら、職場推奨度の向上と離職率の低減にチャレンジしていました。←冒頭のウェビナーは、『ハイジ』のマーケティング責任者が主催していたものです。

以下の記事を引用しながら、僕なりのコメントを書いていきます。

「『オフィスおかん』のサービスを利用する窓口の多くは、福利厚生の一環として、意識の高い企業の人事、総務、経営層の方々ですからね。ユーザーの方々とコミュニケーションをとるなかで、『人が足りない』『人が辞めてしまう』、さらに言うと『なぜ人が辞めるのか、実は理由がわからない』という声がよく聞こえてきました」ここにウォンツを見つけた。

離職率が高い事実と、そこに危機感を抱いていても「離職に至る理由」は、定量的に図ることが難しい。辞める会社に正直に離職理由を言う人は少ないし、そのためのツールも見当たらないからだ。

「それならば、離職理由が可視化できる分析・診断ツールがあり、事前に手を打つことができれば、離職を未然に食い止められるかもしれない。他方、離職者も職場で不満を抱く必要がなければ、今いる場所で、伸び伸びとキャリアを積める。両者がアンハッピーになる状況を避けられるわけです」

離職理由の分析ってホントに厄介で、離職時の面談でヒアリングした理由が本当かどうかなんてわかりませんから、集計して分析しても、「それってさ、本当のこと言ってるのかな?」という議論になってしまう。

そうなると、議論をどこに着地させていいかわからなくなってしまうんですけど、この問いがないと、ボトルネックを捉えることなく表面的な課題設定のまま解決策を構築していくことになってしまい、解決策の効果が見込めないという事態になるかもしれない・・・これは避けないといけない。

上記にもあるように、「職場で不満を抱く必要がなければ、今いる場所で、伸び伸びとキャリアを積める」と考える人が増えていけば、人が辞めにくい会社になっていくはずだし、そのためには、このnoteにも書いてきたことですが、気軽に相談できる人を見つけられるかというのが大事になってきます。

「ハイジーンファクター」とは、日本語にすると「衛生要因」の意味。アメリカの心理学者フレデリック・ハーズバーグによる、仕事の満足度に関する研究「二要因理論」に出てくる言葉だ。ハーズバーグによれば、従業員が不満を持ち、離職を考える要因には「モチベーター(動機づけ要因)」と「ハイジーンファクター(衛生要因)」に大別されるという。

モチベーターとは文字通り、仕事に対するやりがいや、業務への責務、あるいは理念への共感といった要因を指す。一方のハイジーンファクターは『家庭と仕事の両立』『職場の人間関係』『自分の健康』といった、もっと根源的な要因です。日本のビジネスシーンでよく使われる“マズローの5段階欲求”でいうと、生理的欲求や安全欲求といった下位の欲求、“あって当たり前”のものと言っていいかもしれません。

少し前まで、欧米に比べて転職が一般的ではなかった日本では、国や企業の社会保障制度が充実。結果として“あって当たり前”が満たされている人が多かった。だからこそ、昨今、日本企業は、“やりがい”や“やる気”といった「モチベーター」の方の充実に経営資源を多く割いてきたわけだ。企業研修やビジネスパーソン向けのセミナー、あるいは自己研鑽のためのビジネス書のたぐいにモチベーションを刺激する言葉が並んでいたのもそのためだ。

しかし、厚生労働省が発表している雇用動向調査結果の自己都合退職した理由のデータを丁寧に分類すると、実際は8割もの人が『ハイジーンファクターの充足度が低い』という理由で辞めていたことがわかりました。実際、健康が損なわれていたり、親の介護をする必要がでてきたりすれば、どれだけ仕事に対するモチベーションが高くても働けないわけです。

働くためにあって当たり前の土台だから、なくなれば働けなくなる。このようなハイジーンファクターによる離職理由が見えていなかったからこそのミスマッチが、そこにあった。もっといえば、個人や企業、あるいは部署や業界によっても、ハイジーンファクターとモチベーターをどれくらい重視しているか、あるいはどこを重視しているか、のバランスは異なるはずだ。このハイジーンファクターを計測して、見える化できれば、人事担当者や経営者は、事前に手を打てる。

例えば、「職場の人間関係」に重きを置いている部署だったなら、コミュニケーションの頻度を上げるようなイベントやチャンスを用意する。「自分の健康」に不安を抱く人がいるならば、働き方や環境を、ヘルスケアを軸に見直し、検診などを充実させる、といった具合だ。

すると離職率を下げることにつながる予防施策、投資を無駄なく、効果的にできるわけです。いわば、効率的な経営投資のためのハイジーンファクターを計測するソリューションサービスをつくりあげようと考えた。それが『ハイジ』なんですよ。

※『ハイジ』は現在、名称を変えています。

『成長の意識を強く持って働くこと』と『不満を持たずに働くこと』って違うから、モチベーターとハイジーンファクターに分けて考えることって大切だよなぁと感じます。

人によって『あって当たり前』と思う基準は違うし、個人にフォーカスしたとしても、ライフステージが変化していく中で『あって当たり前』の基準は変化していくから、『あって当たり前』を考える上では、『目指すべき理想の組織』を明確にした上で、組織側(経営側)が主体的に当たり前基準を整えていくことが重要なんだと思います。

その前提があった上で、働く人のニーズを捉えながら経営に反映させることも重要だと思うので、定期的なサーベイ結果により課題を炙り出していくことが必要なんです。

モチベーションが高くても、ハイジーンファクターが低いことで辞めざるを得ない状況になることだってあります・・・もしかするとそれは、不本意な退職かもしれませんし、会社としても避けたい退職だったりします。

サイボウズの事例として、「辞めにくい会社」とか「残ろうかなと思われる会社」という、「エネルギッシュさがある」というよりは「ゆるさのある」という状態の方が、個人的には会社が向かう方向性としては良いんだろうなと思うんです。←サイボウズ代表の青野さんの著書を読んで残した備忘録を、このnoteの最後に記載します。

キャリア面談をやっていて、「モチベーションって高くないといけないんですか?」っていう言葉と出会うことがあります。

この言葉と出会うと、「この社員はやる気がない。退職フラグだ!」となる会社が多い印象があるんですけど、果たしてそうなのでしょうか?

きっとあるはずなんですよ、その人がその会社に居る理由が。

その人なりの『働く理由』と向き合って、その人自身が『この会社で働き続ける意味を見出している状態』になっていくことが大切なんです。←ただし、退職することが悪いと言っているわけではありません。

退職の理由って、ホントに幅広いし奥深いです。

なぜなら、退職する本人ですら、「6ヶ月後にこの理由で辞めるだろうな」なんてことを想定していないことがほとんどだから。

働いている中で何かしらのギャップと出会い、そのギャップが最終的に会社を辞めるきっかけになり、「この会社で働いていてはいけない」というアラートが自分の中で鳴らされていくんです。

カイラボ代表の井上さんが、『早期離職白書』というものを出していますが、ここにはこんなことが書かれています。

私は早期離職を減らすことよりも、働く個人も企業も幸せになれる社会をつくることが大切だと思っています。ただ、現状でいえば多くの方がネガティブ離職であり、早期離職を減らすアプローチの中で働く個人と企業の幸せの両立に寄与できる部分が大きいと考えています。だから、早期離職対策なのです。

会社が向かっている方向があり、その中で「働く人はこんな人であってほしい」という希望があるはずなので、働く人の要望を全て「うんうん」と聞くだけではなく、会社側は自社の方針やポリシーを示す必要があります。

会社が向かっている方向に共感しなかったり、その方向に一緒に向かえない人がいる場合は、キャリア面談等を通して、その人のキャリアに向き合わないといけません。

その人がこの会社に入った当時は、「入社理由」があったはずですから、「どんな経緯を経て今のような状況になってしまったのか?」ということをしっかりと聞かないと。

会社としては耳を塞ぎたくなる話も出てくるでしょうが、現実を受け止めなければなりません。

「もっと成長したい」という前向きな転職だとしても、リテンションの設計が社内でなされており、チャンスを与えられるようになりさえすれば、その人は辞めなくて済むかもしれない。

『離職』『退職』というキーワードを起点にして会社を見ていくと、採用から配属、人材育成や報酬制度、福利厚生や人事評価制度、1on1などの面談やエンゲージメントサーベイの結果など、ありとあらゆるピースを繋いで、1つの絵にしないといけないなぁと思います。

『短期的にできること』と『中長期的に着手していくこと』を整理して、ロードマップを敷きながら、働く人に対してもそのロードマップを見せていくことこそが、働く人に対して会社が取るべき姿勢なんだろうな。

そのためにはまず、今の組織状態を正確に把握して、課題を抽出し、いろんな人と対話しながら解決へ向かっていくことが求められます。

早期離職に関しては、泥臭く、そして粘り強く、感覚的なことにならないように、「科学する」を意識しながら動いていこうと思います。←僕自身が人事として追求すること。

他社様の事例を参考にして、「自社に落とし込むにはどうしたらいいのか?」ということを考え抜き、真似できるところを真似しながら自社にフィットさせていく。

他社で成功したからといって、それをそのまま自社に取り込んで成功するほど、組織づくりは単純じゃないので。

チームとして一体感を出すことも、早期離職を防ぐ1つの解決策です。

これを読んでくださっている方が所属しているチーム・組織・会社では、一体感を創出するためにやっていることはありますか?

数十人、数百人、数千人、数万人と人数が増えていくと、『一体感を創出するための適切な取り組み』というのは変わってきますから、一概に「こういう取り組みが良い」ということは言えないでしょうけど、「こんな取り組みがあるよ!」というのがあれば教えていただきたいです。

さて・・・、僕の会社は今、数百人規模なんです。

会社の中で一体感を創出することが、今の会社に存在する課題の1つです。

「一体感を創出する」前に、前提として「働いている1人1人がこの会社で働いている意味を言語化する」があるかなと。←「目標を追う前に、その目標を追う目的を明確にする」というのが重要だということ似てる。

これが前提になければ、「一体感を創出できた!」と自信を持って言えません。

一体感を創出する施策をどれだけ考えても、どれだけ一生懸命に発信しても、どれだけ何かを実施しても、個人にフォーカスを当ててみて、「この会社で働いてる意味を言葉にできません」という人が多ければ意味がありません。

この会社で働いている意味って、「自分がこの会社に貢献できているのか?」という認識があるかどうかが大切な要素の一つだと思います。

なので、『早期離職白書』を発行しているカイラボ代表の井上さんが掲げている『早期離職の三大要因』には、とても共感します。

早期離職の三大要因は

— 井上洋市朗/早期離職白書2022 (@yoichiro_i) June 16, 2021

・存在承認

・貢献実感

・成長予感

ここ数年増えていると感じるのが「成長予感」の不足で辞める方

いわゆる意識高い優秀層の方ほど「この会社だと自分の考えるスピードで成長できない」と辞めているケースが多いなと感じます。

◆存在を承認すること

◆貢献を実感してもらうこと

◆成長を実感してもらうこと

この3つを会社としては仕組み化しながら、働く個人と関わっていかないとなぁ。

「コアバリューがあるから、これを大切にしていけば一体感は創出される!」という考えを持つのではなく、「価値観やナラティヴは人それぞれだけど、〇〇(共通言語)という意識を持って働いていこう!」という声掛けが必要なんだろうな。

ただし、『〇〇の意識』という言葉自体も、人によって捉え方が変わってくるので、最終的には『対話』が重要であるという結論になってきます。

対話を通して関係性を構築して、個人ごとに「目の前のメンバーに何ができるか?」を考えることが重要です。←『対話』というのは『関係性を構築する会話』のこと。

『スクラム採用』を真似て、『スクラムマネジメント』という言葉を社内に提案したことがあります。

言葉としては浸透しませんでいたが、僕がやっていること・やろうとしていることは、スクラムマネジメントです。

「スクラム採用」とは、「社員主導型の採用活動」のことを意味しており、いわゆる全社員が一丸となり取り組む採用方式のことです。

マネジメントはそもそも組織的に仕組化すべきことなので、あえて『スクラムマネジメント』という言葉を使わなくても、自然とスクラム化していくものかもしれません。

ただ、現場レベルに降りてみると、上司が部下を自分だけでマネジメントしようとしていたり、情報を現場に留めてしまっている場合もあるので、『スクラムマネジメント』という言葉を掲げて組織的に取り組みを行うことで、早期離職を防げるかもしれません。

上司と部下の関係性(1対1)で人間関係や評価が完結するのではなく、「1対1の関係性を複数作って、シーンによって頼るべき人を変える」という考え方です。

キャリアに伴走する中で、「もっといろんな人と対話したら可能性が見出されたはずなのに」と思うことが何度もありました。

僕がキャリアに寄り添う時に意識しているのは、「これは自分じゃない方が適切な伴走ができそうだ」と思ったら、積極的に適切な人にリファーすることです。

誰のどんな関わりが、誰かにとっての何かのキッカケになるかなんてわからないので。

「この人だけを頼ればいい」なんてことはありませんから、普段話していない人との壁打ちにもチャレンジしてほしいです。

人との対話が苦手な人は、本という媒体を通して、その本の著者の考えを自分に取り込むことでもいいでしょう。←僕はどちらかというとこっち派。

上司という存在の人は、部下の様子を観察して「自分じゃない方がより良い伴走ができそうだ」と思うなら、勇気を持って他の方に対話を依頼してみましょう。

そのためには、社内にどんな人がいるのかを把握しないといけないので、社内リソースを把握する動きを取ることも、上司という立場の人がやるべきことです。

マネージャーはどんな役割を果たすべきか?

人を信頼し、その可能性を最大限に伸ばす「全てのメンバーが能力を発揮して貢献できる環境を創造する役割」という人的資源モデルを、1つのマネージャーの理想とする。

『早期離職』というキーワードを起点に、いろいろな切り口で書いてきました。

これからも、『早期離職』というキーワードを起点に、個人のキャリアづくりと組織づくりにおいていろいろな実験をしていきます。

長々とつらつらと書いただけのnoteですが、最後までお付き合いいただき感謝です。

感謝

今回も、読んでいただきありがとうございました。

附録

サイボウズ代表の青野さんの著書を読んで・・・

サイボウズという会社、調べれば調べるほど、「すげー会社だなぁ」って思います。

サイボウズが掲げている『残ろうかなと思われる会社』というのは、共感できる組織のあるべき姿でした。

人事という仕事は、『会社の成功を意識しながらも個人の成功をつくる仕事』であると思っているので、サイボウズさんの組織づくりはとても参考になります。

ここからは、以下の本の要約(要約というよりも、僕が大切だと思ったことの抜粋)と、感じたことを記載していきます。

※2017年6月に読書ログとして残したものです。

1.要約

※Amazon引用(抜粋)

・私が社長になった2005年、社員の離職率は28%に達した。 原因の1つは労働環境だった。平日は終電まで働く人が多く、夜10時になっても半分のメンバーは当たり前のように働いていた。

・ベンチャー企業として、新しい市場で一獲千金を狙っていく。そのわずかなチャンスに望みを託し、持てる能力・時間の限界までチャレンジする。 それがベンチャー企業で働く喜びであり、それが社会を活性化しているのだという誇りもあった。

・しかし、挫折を経験した後の私は考え方が変化していた。 社員が楽しく働いていないことは重要な問題だと思い始めていた。(本文より)

・かつて社員の離職率が28%にまで達するブラック企業だったサイボウズは、 どのようにして 社員が辞めない「100人100通り」の働き方ができる会社になったのか?

・「最長6年間の育児・介護休業制度」「副業は原則自由」などのユニークな人事制度で知られる同社ですが、その根幹にある精緻な思考と試行錯誤の積み重ねが明かされます。

・採用難と人手不足に悩む経営者の方、 成長の痛みに直面するベンチャー企業、 新しい人事制度を模索する実務担当者、そして リーダーとしての資質に悩む管理職の方には必ず多くのものを得ていただける、注目の経営者による渾身の1冊です。

青野慶久(あおの・よしひさ) 1971年生まれ。

愛媛県今治市出身。大阪大学工学部情報システム工学科卒業後、松下電工(現パナソニック)を経て、1997年8月愛媛県松山市でサイボウズを設立。2005年4月代表取締役社長に就任(現任)。

社内のワークスタイル変革を推進し離職率を6分の1に低減するとともに、3児の父として3度の育児休暇を取得。また2011年から事業のクラウド化を進め、2015年11月時点で有料契約社は12,000社を超える。

総務省ワークスタイル変革プロジェクトの外部アドバイザーやCSAJ(一般社団法人コンピュータソフトウェア協会)の副会長を務める。

著書に『ちょいデキ! 』(文春新書)がある。

2.目的・・・なぜこの本を読み始めたのか?

社内メンバーからの紹介で読み始めた本。

「サイボウズ式」は定期的に読んでおり、どの記事も興味深いものだと感じている。サイボウズの働き方についてはよく聞くものの、具体的にどのような想いでできた企業なのか、どこような施策を打って現在があるのかが理解できていなかった。働き方改革というキーワードが世間では注目され、個人的にも会社を変えていきたいという想いがある中で、青野さんの取組みを理解しようと思ったことがキッカケ。

3.ポイント・・・今後のために、特にキャッチアップすべきだと感じた部分。

01.p.048:「人間は理想に向かって行動する」

・松下幸之助の「生成発展(古きものが滅び、新しきものが生まれる万物流転の原則)」

・その人が「こうなると良いなぁ」と思うもの全てが「理想」であり、その人は理想を実現したいがために行動する。

・なぜ社員が辞めるのか。それは、辞めることで理想を実現したいから。理想に近付くために会社に残った方が良いと思うのであれば、転職しない。

・この法則に気付いたおかげで、サイボウズに一体感がない原因も理解できた。全社目標として3年で売上を倍増させるということを掲げたが、社員の共感がなかった。

-----------

02.p.060:「ビジョナリー合宿で決まったミッション」

・ビジョナリーカンパニー2を読んで合宿に臨んだ。

・どのような偉大な企業にしたいか、針鼠の概念(優れた企業が持つ単純明快な戦略のこと)は何か、我々が直視できていない厳しい現実は何か、この3つについて議論し、明文化することを目的とした。

・共通の理想を言葉で表した。

-----------

03.p.082:「多様性のマネジメント」

・「この四角の枠が多様性の境目ですよね」

・多様性を認めるからといって、何をしても良いわけではない。

・サイボウズにおいては、「チームワークあふれる社会を創る」というミッションに共感していることが、四角の中に入る条件。

-----------

04.p.091:『「100人いれば100通り」の前提条件』

・「100人いれば100通りの人事制度」というビジョンの実現には、1人1人が自分の理想を伝えられることが前提条件になる。

・自分が望む働き方や人事制度を伝えられなければ、組織としてそれに応えることはできない。自分がどうしたいのかを教えてくれなければ、周囲が気付くことは難しい。これが「自立」という言葉にたどり着いた背景。

・質問責任。自分が気になったことを質問する責任であり、自分の理想を伝える責任であり、その結果、自分の理想が叶わなかったとしても受け入れる責任。

・説明責任。自分が行った意思決定について説明する責任であり、他のメンバーからの質問に答える責任であり、その結果、批判があっても受け入れる責任である。

・多様性があるのだから、自分の要求が通らなくて当たり前。それぞれのメンバーがそれぞれの理想を持っている。その理想は、自らの行動によって実現していく。そのことにメンバー1人1人が自覚と責任を持つ。それが多様性のある組織が成果を上げる条件だと考える。

-----------

05.p.098:『「事実」と「解釈」は別物である。

・「最近、製品の評判が落ちている。営業部はみんなそう思っている。」この発言には事実の要素がない。こういう発言が飛び交う会社で、建設的な議論などできない。

・人が多様化すれば、解釈も多様化する。事実を共有できる会社にしなければ、議論のコストが上がってしまう。

・「事実」:五感で確認できる確かさの高い情報・「解釈」:事実を得て考えた情報

・「事実」をinputし、「解釈」がoutputされる。事実は人を通じて解釈になる。

-----------

06.p.105:「議題は共通のフレームワークで」

・「問題」とは、「理想と現実のギャップ(差)」

・理想は「Vision」、現実は「Reality」、原因は「Causal Action」、課題は「Next Action」と英訳している。

-----------

07.p.120:『「コンセプト」というフレームワーク』

・定量化にこだわりすぎると、測定しやすい指標をおいがちになり、そもそも果たしたかった目的と乖離するリスクがある。その目標がメンバーの共感を呼び、やる気を引き起こしてくれるとは限らない。

・多様性のある組織において、明確な目標は重要だが、効果は限定的だと考えなければならない。ドラッカーは、「社会的な事象の中で真に意味のあるものは定量化に馴染まない」という言葉を残している。

・「コンセプト」とは、「誰」に「何」を言わせたいか。

-----------

08.p.124:『「コンセプト」の効果と使い方』

・企画を立てる時に、「○○さんに、××と言わせる企画を考えてきました」と言うと、まずは相手の興味を喚起するとともに、想像力を刺激できる。

・講演の時にもコンセプトは使える。誰に何と言わせれば良いのか。聴講者全員を対象にする必要はない。聴講者の中から、今回、どうしても心を動かしたい人を選び、講演を聴いた後にその人に何と言って欲しいのかを定義する。これを決めておけば、講演内容や資料を作成していく時の拠り所となり、考えがぶれることがなくなる。

・部下の相談に乗る時に、最初に確認するのはコンセプト。コンセプトが明確に定義されていない場合は、たいてい思考不足である。裏付けとなる背景情報が少なかったり、ロジックに矛盾があったりする。

-----------

09.p.216:「採用力は大きくアップ」

・「サイボウズの人事制度は面白い」とメディアが報道するようになると、学生でも知る機会が増えた。学生の両親がテレビを見て、「サイボウズという会社がテレビでやっていて、働きやすそうだったよ。受けてみたら?」と勧めてくれることもある。

・「他の会社と比べたら、ここは天国だぞ。自分たちで変えていけるのだから。」

-----------

10.p.220:『男性、女性でなく「個性」で考えたい』

・いったんカテゴリーを忘れて、1人1人がまったく違うのだという考え方に立ってはいかがだろうか。サイボウズでは、「100人いれば100通りの人事制度」を理想としてきた。

・既存のカテゴリーから離れ、個人名を挙げて議論することで、より効果的な具体策にたどり着けるだろう。

・ 100通りの人事制度を運用するのはコストがかかる。1人1人の意思や働き方を把握し、定期的な面談記録を残しながら、ライブイベントに合わせて働き方をマネジメントしていくことになる。

・ITの力を使って効率化を図らないと、とんでもない重荷になる。

・カテゴリー名ではなく、1人1人の名前で呼び合う組織にしたいと考えている。

-----------

11.p.238:「理想を実現するために資本主義の仕組みを使う。」

・利益とは、最初は「我々が生み出した価値の総額」だと考えていた。松下幸之助氏の本には「利益は社会への役立ち高」だと書かれている。つまり、費用を消化価値、売上を最終価値だと考え、その差である利益を自分たちが生み出した価値の総額だとする考え方だ。

・世の中には、出せたはずの利益をまっかく会社に残さず、全て社員のボーナスとして還元する会社があることを知った。

・日本を代表する「いい会社」として知られる伊那食品工業の塚越寛会長は「利益とは、人件費を払った残りカスである。人件費を払うために利益が必要なのだ。」と説く。

・お金の流れをよく見ると、実は赤字企業でも道路づくりに貢献していることに気付いた。企業が利益を出さずに、社員にボーナスで還元すれば、社員が払う所得税や消費税は増える。法人税を払わなくても、別のところで払う税金が増える。

・企業は法人税以外にも税金を間接的に収めているのである。

4.今後に向けて

・企業として取り入れたいと感じることは多くあった。これに関しては自身の判断だけではどうにもならないことなので、働き方改革の部分で少しずつ実現していきたい。

・『「コンセプト」の効果と使い方』を活かす。提案する時の施策として、相手のニーズに対して何かを刺すということが有効であり、これはどんな業務においても重要になってくる。自分で取り入れながらも、採用時のクロージング手法としても使っていく。

5.所感

世間では頻繁に取り上げられている「働き方改革」。僕の前職でも、22時にはPCが自動的にシャットダウンされたり、プレミアムフライデーを導入して月末の金曜日は早く帰るということをしていた。ただ僕が感じているのは、「単純に時間を短くさせたからといって、働き方は改革されるのか?」ということである。

残業をしなければ業務が滞る、次の日にしわ寄せが回るだけ。締め切り近くになると結局は徹夜のようなことをして、会社に残る申請を出す。なぜそのようなことが起きるかというと、「時間を掛けなければどうにもならない業務があるから」である。

では、この業務をなくしていくには何が必要なのか。

個人レベルでの話ではなく、企業の全体として働き方に対する意識をガラッと変えたり、思い切って今までやってきたことを全面的に否定し、より効率的に業務を終わらせるためにはどういう施策が必要なのかということを、共通認識を持った上で決めることだと思う。そして、ベンチャー企業の醍醐味はここだと感じている。

社会人として常識的に当たり前だということは存在しても、会社において当たり前のことというのはないようなものだと思う。どんな立場の人同士でも、想いをぶつけ合い、対話をしながらそれぞれの働き方を見出していく。そんな会社にしたいと思っています。

なので、青野さんがおっしゃっている、「100通りの人事制度」「枠組みで見るのではなくて1人1人としてマネジメントしていく」というようなことに深く共感した。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?