なんと、樋口一葉の兄、絵師虎之助(奇山)の作品が横山美術館で展示‼️

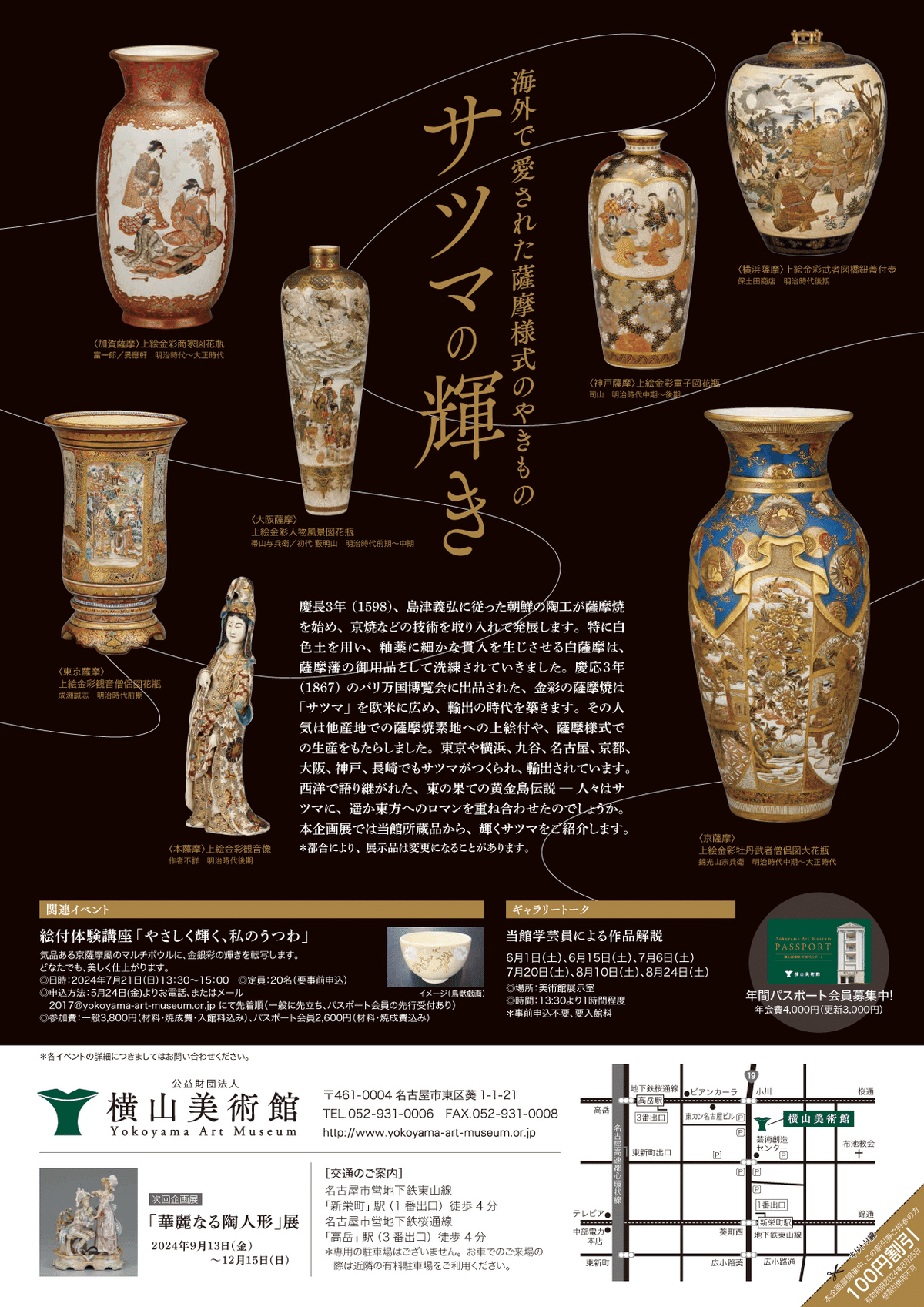

名古屋の横山美術館の企画展「海外で愛された薩摩様式のやきもの サツマの輝き」展(8月25日まで開催)展に行ってまいりました。

会場には、マルコ・ポーロの「黄金伝説」になぞられて、金彩の輝く薩摩焼が、上絵金彩の白薩摩の本薩摩に始まり、みやびな京薩摩、さらには加賀、大阪、神戸、名古屋、横浜、東京、長崎など各地の薩摩様式の作品が一堂にならべられ、その違いが丁寧な説明がついていてとても分かりやすく展示されておりました。

そこでまず本薩摩と大阪薩摩の作品をご覧いただきたいと思います。

次いで、わたしの曽祖父、祖父である六代・七代錦光山宗兵衛が窯を築いて、縁のある京薩摩をご覧いただきたいと思います。錦光山宗兵衞作品では初めて展示されたものもあり、また錦光山宗兵衛の盟友である帯山与兵衞の作品、さらには粟田の楠部専之助の作品も展示されていて、感慨深いものがありました。

今回すべてをご紹介できないので、次に横山美術館の地元である名古屋薩摩をご覧いただきたいと思います。

学芸員の原久仁子さんのお話ですと、名古屋薩摩は絵具を袋に入れて絞り出して器面に盛り上げる盛上技法を用い、また金彩といっても金ではなく黄色の絵具を用いているそうです。名古屋は金のシャチホコではありませんが、金を好む土地柄だそうですが、一方で貯蓄にも励んでいて、金よりも節約の方がまさったそうです。ただ黄色の絵具であたかも金に見せるその巧みの技が素晴らしいとのことで、大変面白いお話で思わず微笑んでしましました。

なお、盛上技巧につきましては、下の画像の江田勇の作品でご覧いただいたいと思います。原学芸員さんのお話ですと、江田勇の師匠は八尾栄次郎という方で、京都出身で盛り絵を得意としていた絵師だそうで、弟子の江田勇とともに京都から神戸、さらに名古屋に移ったそうであります。

今回、華麗な薩摩焼の数々に感動したのは言うまでもありませんが、何といっても、一番驚いたのは、東京薩摩のコーナーに、なんと、わたしが大好きな作家、樋口一葉のお兄さん、樋口虎之助が絵付した作品が飾られていることでした。

樋口一葉は明治5年(1872)に生まれ、奇蹟の14カ月といわれる短い間に「大つごもり」「たけくらべ」「十三夜」など歴史に残る名作を残し肺結核で24歳の若さで亡くなった明治の女流作家です。

樋口一葉には、兄が二人いて、長兄の泉太郎は明治20年(1887)に若くして病死したようですが、一説によると、一葉と六っ違いの次兄虎之助は15歳で勘当され、東京薩摩の絵付師になり、「奇山」と号したそうです。

原学芸員さんのお話ですと、樋口一葉の兄の虎之助(奇山)は、超絶技巧で細密な薩摩焼の絵付をしていた絵付師・成瀬誠志に師事して絵付師になったそうです。

師匠の成瀬誠志は、東京の芝・増上寺に窯を築き薩摩焼をつくっていましたが、火災に遭ってしまい明治14年(1881)に廃窯したそうです。虎之助が弟子入りしたのはその翌年の明治15年(1882)らしく、窯を失っていた誠志は鹿児島から素地を取り寄せて、その頃は上絵付だけを行っていたようです。したがって、虎之助はしっかりと、師匠から絵付を学ぶことができたのではないでしょうか、というのが原学芸員さんのお話です。

さらに原学芸員さんによりますと、「その後、不況のため経営が難しくなり、成瀬誠志は故郷である現在の岐阜県中津川市茄子川へ戻って行きました。帰郷前に見て感銘を受けた、日光東照宮の陽明門を陶器でつくる環境を求めて帰郷したともいわれますが、この陶製陽明門が完成すると岐阜県知事の絶賛を受けて、明治26年のシカゴ・コロンブス万国博覧会に出品されます。前年の25年に東京から虎之助が成瀬誠志のもとを訪ね、1ヶ月ほど滞在したとされていますので、おそらくこの陽明門完成の話は師匠からよく聞かされていたでしょう。ところが、シカゴへ向かう輸送途中で起きた荷崩れにより、精魂込めた陽明門が大破してしまったのです。万博会場では、屋根以外が粉々となった無残な状態で展示されたにも関わらず、受賞を果たしました。しかし、成瀬誠志は一時的に製陶の仕事ができないほどに落胆してしまい、岐阜県などが見舞金を渡して励ましたといいます。その後、彼は15年間ほど、返却された陽明門を見ることさえしなかったそうです」。

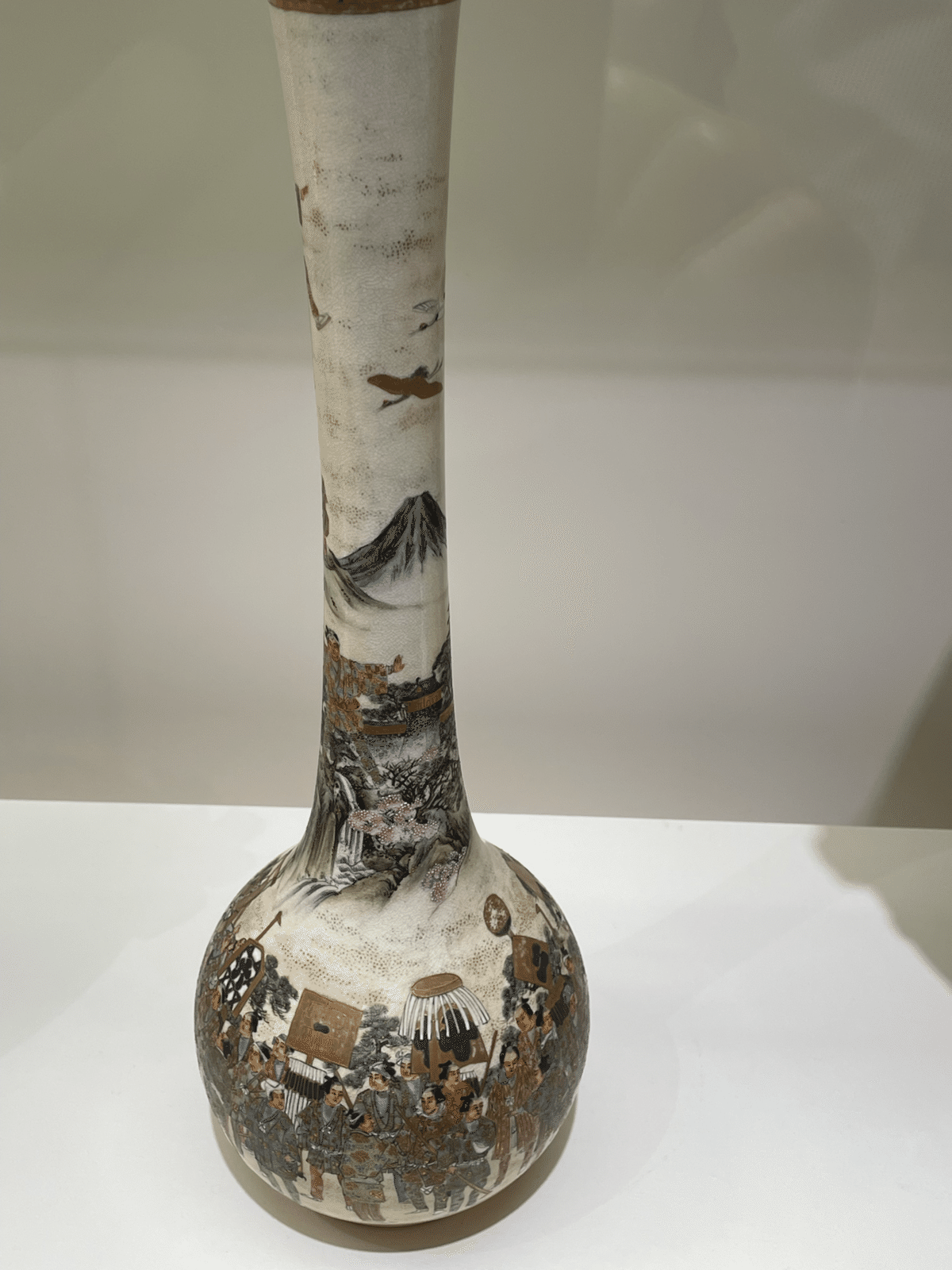

下の画像は、樋口虎之助(奇山)の師匠である成瀬誠志の「上絵金彩貴人図唐子紐蓋付壺」ですが、成瀬誠志の超絶技巧ぶりがわかると思います。

1階展示場

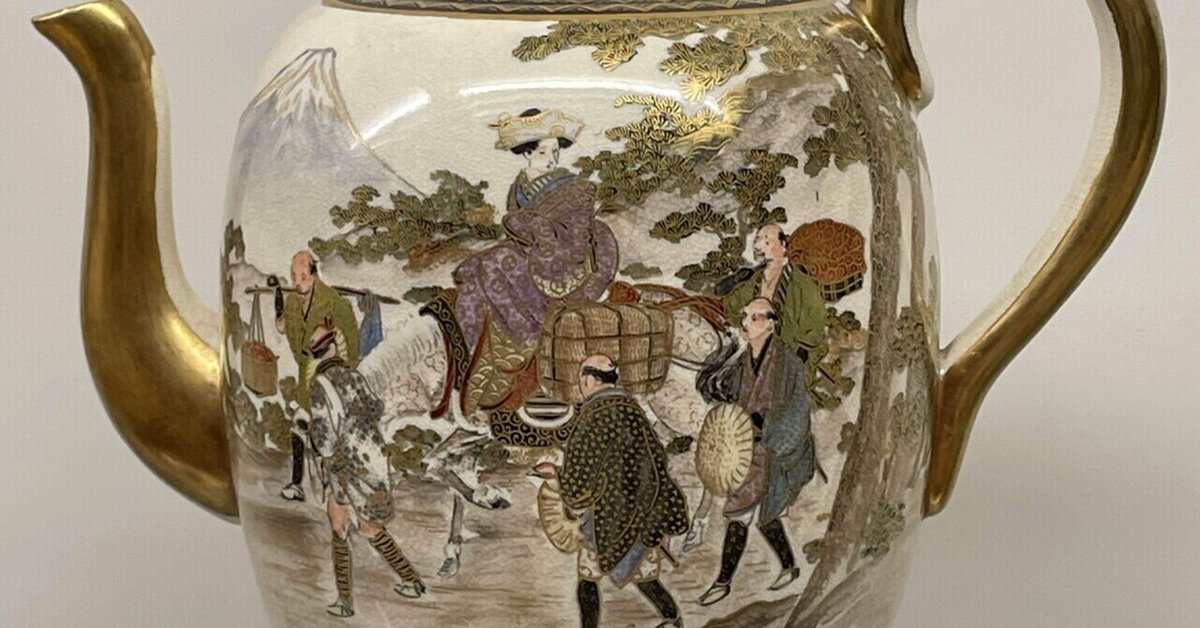

今回、樋口奇山の作品は、富士山を背景に道行く人々を描いた「上絵金彩道中図コーヒーセット」で全部で8点展示(ここでは4点画像を掲載)されていました。

これらは、馬上や駕籠のなかで、塵よけに角隠しのような揚帽子をかぶって旅する女性や川で洗い物をする女性、木陰で一休みする旅人、遥か遠くの富士に向かって歩く人々、飛脚とすれ違う人々、柴を運ぶ人など市井の道行く人々を精緻に丁寧な筆致で描いており、どこか心休まる傑作だと思われます。

さすがに成瀬誠志の門下である樋口奇山の絵付も精緻で一流の絵師といえましょう。是非、実物を見ていただきたいと思います。

わたしが、感激して、よくぞ樋口一葉のお兄さんの作品を展示してくれましたと申し上げると、原学芸員さんは、この作品は企画展の寸前ギリギリに入手できたとおっしゃっていました。あらためて、樋口奇山の作品を見れて、つくづく幸運だと思いました。

さらに、驚いたことに、原学芸員さんのお話では、樋口一葉の小説「うもれ木」のなかに兄の奇山をモデルした登場人物が出てくると言うのです。早速、「うもれ木」を読んでみますと、この作品は明治25年(1892)、樋口一葉が二十歳のときに書いた作品で一葉が文壇にデビューする出世作となったものだそうです。

内容は、売れない薩摩焼の絵師・籟三は妹の17歳のお蝶と二人暮らしで、籟三は時流におもねることを嫌い、利益を追わずに、ただ後世に名を残す名作を作り上げたいという、いわば、うもれ木のような存在で、貧乏暮らしをしていて、お蝶がそれを支えるが、人に裏切られてお蝶は「病ひに死ぬも恋に死ぬも命は一つよ」と死んでしまう、という物語です。

樋口一葉は父が実業に失敗し破産して多額の借金を背負った16歳のときに虎之助の借家に同居したそうですから実体験も反映しているのかもしれません。

この小説には驚くほど薩摩焼のことが詳しく描写されていて、一葉は兄の虎之助に薩摩焼のことを教えてもらいながら書いたのではないかと思われますが、一葉自身も上野図書館に通って勉強したそうです。

「うもれ木」の中から、いくつかを引用してみましょう。

「描き出す一穂の筆さきに、五百羅漢十六善神、空に楼閣をかまえ、思いを回廊にめぐらし、三寸の香炉五寸の花瓶に、大和人物漢人物、元禄風の雅なるもあれば、神代様うづたかく、武者に鎧のおどしを工夫し、殿上人に装束の模様を選らみ、あるいは帯書きに華麗をつくす花鳥風月、さては楚を極むる高山流水、意の趣くところ景色ととのいて、濃淡よそほひなす彩色の妙、砂子打ちを楽と見る素人目に、あっと驚嘆さるるほど、我れ自身おもしろからず、筆さしおきてしばしばなげく斯道の衰退、あはれ薩摩といへば鰹節され幅のきく世に、さりとは地に落ちたり我が錦欄陶器おもひ起こす天保の昔し、苗代川の陶工朴正官、その地に錦様のたくみなきを嘆じ、歳十六の少年の身に奮い起す勇気千万丈、…」

東京薩摩は生地を沈壽官家から取り寄せていたという面白い記述もあります。

「生地はもとより沈壽官が精製の細○陶、選らみは籟三かねての好み、三尺の細口にして、台付龍耳の花瓶一対、百花これより乱れ咲いて、燦たる金色みるは幾月の後、心未来にまず馳すれば人物景色眼前に浮かんで、我しらず○爾と笑む籟三…」

さらに籟三は、一世一代の立派な薩摩焼の花瓶を作ります。その花瓶は次のように描かれています。

「百花に魁がけて咲くや窓の梅、来鳴け鶯わが宿は、春風ぞ吹く品物の落成、四窯八度びの窯の心配、薪の増減煙の多少、火色に胸をもやし微響にも気をいためて、ひびや入たる流れやしけん、金色の不明絵の具の変色、苦を嘗めつくせしここ幾月、思ふこと思ふに叶ひて、新藁みがきに磨き出せし光沢、耀く光りは我が光り、花瓶の上部見切りの中、正面は龍に立つ浪の丸模様、廻りに飛ばす菊桐の、あしらいは古代唐草にして、見切りの境界雲形の、上下に描くや東大寺模様、ここさや形七宝の地つぶしに、帯の菊の丸ありふれたれど、丹誠の筆いやしくもせず、上部終つてわくどりの内の画は、表面対の金銀閣寺、裏面向かひ合わす港川稲村が崎、誠意誠心みちみちて粧ひなす彩色凡筆ならず、わくの廻ぐりは古薩摩風の秋の七草、金模様の蝶のちらし書き、この地つぶしの雲ぼかし形金なし地、先人未発の工夫をこらして、刻苦の跡いちじるく、台の書きつぶし淵腰のわり模様、微ならず細ならずとそしらばそしれ、眼を持つものは来ても見よ、一打棒にも美はこもる…」

だが、籟三は折角作った、一代の力作をお蝶を失った悔恨から叩き割るのです。

樋口一葉は、「うもれ木」の中でこの花瓶を描くにあたって、自分の日記に調べたことを書き入れ、以下のように図も描いているのです。一葉の研究熱心さに頭が下がります。

さらに次のような記述もあります。

「今年コロンブス博覧会に出品の計画…、籟三いよいよ大言を吐きけり」

驚いたことに、樋口一葉は、わたしの祖父七代錦光山宗兵衛も出品した明治26年(1893)のコロンブスのアメリカ大陸発見を記念したシカゴ万博のことも書いているのです。

先程、原学芸員さんのお話のなかで、成瀬誠志がシカゴ万博に出品した陽明門の陶器が大破して落胆し、樋口虎之助(奇山)もその話を聞いていたというお話を紹介しましたが、原学芸員さんは「そうした、世情の移ろいに翻弄されて正当な評価を受けられず、やむなく東京の工房を閉めるに至った無念や、ふたたび脚光を浴びようとした大作『陽明門』がはかなくも粉々となったことなどの無常が、一葉の『うもれ木』に投影されているように思います。また、時代の流れに沿う器用さのなかった、美しいものを生み出したいという技術第一の職人気質を、一葉が感じ取って筆を運んだような気がしてなりません」と述べておられます。

さて明治5年生まれの樋口一葉と兄虎之助が六つ違いであれば、虎之助は慶応2年(1866)生まれということになり、わたしの祖父七代錦光山宗兵衛が明治元年(1868)生まれですから、2歳違いの同時代人ということになります。

そう思うと、京薩摩と東京薩摩という違いがありますが、樋口虎之助(奇山)に時空を超えて親しみを感じます。

樋口一葉の兄が薩摩焼の絵師であったことを知り、本郷菊坂で裁縫や洗い張り、龍泉寺では荒物駄菓子屋をやり細々と暮らしていた一葉を兄の虎之助が経済的に助けてやれなかったのかと思いましたが、当時大不況であったことや兄虎之助も一葉同様金銭よりも良いものを作ることに一生をかけた絵師だったのかもしれませんので、その気持ちがあってもできなかったのかもしれません。

苦労しながらも凛として生きた薄幸の女流作家樋口一葉がますます好きになりました。

こうした機会をくださった横山美術館さまに感謝を申し上げて筆をおかせていただきます。

○©錦光山和雄 All Rights Reserved

#横山美術館 #Yokoyama Art Museum #SATSUMA #サツマ #薩摩

#本薩摩 #京薩摩 #大阪薩摩 #加賀薩摩 #名古屋薩摩 #長崎薩摩

#神戸薩摩 #東京薩摩 #横浜薩摩

#錦光山宗兵衛 #沈壽官 #帯山与兵衛 #藪明山 #成瀬誠志

#江田勇 #八尾栄次郎 #樋口一葉 #女流作家

#樋口虎之助 #樋口奇山 #うもれ木 #集英社文庫 #たけくらべ

#岩波文庫 #闇桜・うもれ木 #大つもごり #十三夜 #小説 #鏑木清方 #岐阜県 #中津川 #茄子川 #Art #アート好き

過分なサポートをいただきまして心より御礼もうしあげます。