異なるが、同じ/認知革命2.xのために(3)−読書メモ:中沢新一 山極寿一著『未来のルーシー』

中沢新一氏と山極寿一氏の対談共著である『未来のルーシー』。

300万年前の人類の祖先の化石に付けられた「ルーシー」という名前を媒介に、縦横無尽に思考がつながっていく。

前に書いたnoteでは、人間と動物のあいだ、人間と自然のあいだの、言語によらないコミュニケーションに話が及んだ。人間の意識的で表層的な言語による日常のコミュニケーションがAと非Aのあいだの排中律で動く「ロゴスの論理」に基づくとすれば、言語を介さずに生命体間で絡み合う無数の小さな「察し」と「気づき」と「気配」のコミュニケーションを動かす論理は「レンマの論理」である。

レンマの論理については、こちら↓のnoteで簡単に解説している。

詳しいところはぜひ、中沢新一氏の『レンマ学』を直接手にとられることをおすすめしたい。

レンマ的な論理の非言語コミュニケーション

言葉をしゃべるわけではない動物が「言わんとすること」を、私たち人はその動きや表情、気配などから「察する」ことができる。

同じ個体の犬や猫と長年生活を共にしている人の中には、その犬や猫が「考えていること」が、手にとるように分かるという人もいる。もちろん、長年暮らしたからと行って、犬や猫は人間の言葉をしゃべることはない。しかしその「眼を見る」とか、身体の微妙な緊張の具合とか、姿勢とか、動き方とか、態度とか、無数の兆候からその時々の彼らが「言いたいであろうこと」を察することができる。

これを不思議なことだと思うか、当たり前のことだと思うか、そこが分かれ目である。

内部と外部は「異なるが、同じ」

言葉がなくても「わかる(わかったと確信できる)」とき、そこにはロゴスの論理に加えて、レンマの論理でもコミュニケーションが行われている。山極氏は次のように言う。

「われわれは今言葉で話をしているけれど、いろいろな動植物と会話ができる感性を持っているはずです。しかし、道具的知性から眺めてしまうと、すべてが対象物になってしまいます。…人間は身体でもっていろいろな生物と感応しあって生きています。自分の頭のなかでは気づいていないかも知れないけれど… 人間は常に外部とコミュニケーションをとっていて、西田さん(※注 西田幾多郎)的な言い方をすれば、外部を抱え込んでいるわけです。」(『未来のルーシー』pp150-151)

この外部と常に結びついている、というか外部を内部に「抱え込んでいる」状態、内部に外部があり、外部に内部があるような、内部と外部の区別が曖昧になりつつある事態を、山際氏はAと非Aの排中律を解除する「レンマ」の論理で説明する。

「いろいろなコミュニケーションなり感応なりが起こっている。レンマ的発想から言うと、いろいろなつながりを感じながら、そのつながりを網の目の一つとして働いている、頭の中では意識できない人間の身体があるのだといいうこと」(p.151)

人間の身体は(人間に限らずあらゆる生命体の身体は)その周囲の外部環境のなかにあり、外部環境と完全に一体化している。このつながりはレンマの論理で記述される。

一方、生命体は環境と一体でありながら、しかしあくまでも、膜によって環境とは区別される。この区別、同じパターンで区別の操作を反復し続ける動きは、Aと非Aと排中律を徹底して維持しようとするロゴスの論理で記述できる。

ロゴスとレンマのハイブリッド

生命体が環境の中に一体化してありながら、しかし環境とは異なる別のものであるとき、そこには「生命体と環境は、異なるが、同じ」という二重の関係がある。この二重の関係は、ロゴスとレンマのハイブリッドなのである。

無数の生命と環境の「異なるが、同じ」のネットワークは、ゆらゆらと振動しながら、ずれつつ、変容していく。その変容を生命の身体に注目してみると、そこに「進化」が観察される。山際氏はさらに続ける。

「つまり人間と環境のあいだに一方的なベクトルがあるのではなく、相互作用するなかでお互いにつくり変えられていくのです。実は人間の環境認知なるものもそのような相互作用の中に包含さえれていて[…]それらを人間は言葉を編み出して以来、抽象化することで表現してきたわけだけれども、私からすれば「それは言葉ができる以前からやっているよ」と思います。ただ、言葉ができて、分析的に環境を論ずるようになって以来、人間は大事なものを、どんどん見落としていったような気がするのです。」(p.184)

内部と外部は、別々のものとして区別されるが、しかし、分離しているわけではなく、むしろ完全に一体である。

生命体は「環境から発生し、環境と相互作用」しているからこそ束の間生き続けていられる(p.185)。生命は環境の中にあってこその生命である。

ここで中沢氏は「生命は出現すると同時にロゴスとレンマを共作用させている」とする(p.185)。環境の中で進化する生命はロゴスの論理とレンマの論理のハイブリッドとして記述できる。

生命のロゴス的側面−自他の区別を同じパターンで反復する

生命体は環境とひとつでありながら、生命体は自分と環境を区別する。生命体は環境から完全に分離することはできない。そんなことをしたら死んでしまうのである。環境は「生命のフォルムが解体する混沌の論理が働いている領域」でもある(p.187)。

その混沌の渦のなかにあって、その混沌の「流れ」のパターンのようなものとして、生命体は自らを環境とは「別」のものとして、その輪郭を画する。

適当な「例え」かどうかわからないが、全ては「流れ」であり、緩やかだったり速かったりするムラのある流れの中に一定して同じものはひとつもない。

しかし、それらの流れの中にフィードバックループがかかったように、同じ流れ方のパターンを描く部分がある。それがつかの間生きる生命である。この点で、生命体は常にその外部の環境と様々な様式でやり取りし、コミュニケーションをし続けており、このコミュニケーションを止めたり、断ち切ったりすることは考えられない。水面でくるくると回る渦を、水から取り出しようがないのと同じである。

生命のロゴス的振る舞いを成り立たせているのはレンマ的プロセス

この無数の小さなコミュニケーションを通じて動いている、内と外、異なるふたつの事柄を、「異なるが、同じ」ものとして結びつけ、置き換え可能にする作用の論理が、レンマの論理なのである。

生命体は「原始的な「自己」の概念を持ち、その「自己」への取り込みやそこからの排出を行ってい」る。この取り込みと排出、何を取り込み何を取り込まないのか、何を排出し何を排出しないのかを区別するプロセスは、すでに「ロゴス的知性」であると中沢氏は言う。

生命体は環境と「ひとつ」でありながら、同時にまた「別々」である。

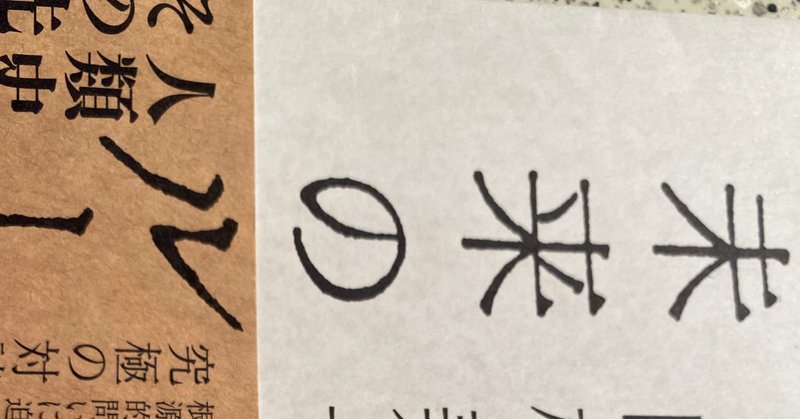

中沢氏は生命が「排中律が成り立つ論理と、排中律が成り立たない論理を同時に発生させている」とする。前者がゴロスであり、後者がレンマである。排中律が成り立たない、というのは「Aでもあり非Aでもあるという、二つの意味領域の重なり」があるということである(『未来のルーシー』p.191)。

意味作用=区別と置き換えも、ロゴスとレンマのハイブリッドである

比喩、隠喩、象徴といった自在な置き換えをその核心の原理とする「認知革命」後の人間の知性は「具体的な世界では結びつかないものとして分離されているふたつのもの」を、その「抽象力によって」ひとつに結びつけることができる。

ここにも「異なるが、同じ」を作り出す、レンマとロゴスのハイブリッドな論理が働いている。

人間と熊が同じであるとか、生者と死者が同じであるといったことを語り、考えることができてしまうのである。これが人間にとっての「意味」の現象である。

中沢氏と山極氏は、この比喩、隠喩、象徴といった自在な置き換えは、「言語」だけのものでもなく、「言語」によってもたらされたものでもないと考える。

自在な置き換えを許す「流動的知性」の獲得は、言語以前の段階で、例えば動物の声や動きを真似たり、他人を真似たりする、「演技」の能力として始まったのではないかと考える。

演じるということは、Aを非Aが演じるということ、Aではない非Aが、まるでAであるかのように演技するということである。演じる者はAであると同時に非Aである。山際氏は次のように言う。

「われわれ人間にとって、意味というものは視覚的なものからしか来ません。これはサルから来ている能力です。サルは見たものに意味を付与することができます。それを言葉に変換するということが、ネアンデルタール人からホモサピエンスへと至る過程で起こったのではないかと思います。」(p.197)

「意味というものは視覚的なものからしか来ない」。これは意味現象を言葉の枠内から解放する起爆剤となる。ここでいう視覚的、というのは実際に目の前に見えるものだけから成り立つのではなく、夢や幻想のイメージも含まれる。

流動的知性は、人間が意識できる記号の領域、視覚的にイメージできる記号の領域に、レンマ的に排中律を解除されたものを流れ込ませたのである。

動物の記号と人間の記号

人間よりもはるかに深く自然環境に一体化しているように見える動物たちは、しばしば融通の効かない本能的な記号しか利用できない。それは動物たちの記号能力が、身体表面の「膜」同様に、外部と内部を予めプログラムされたとおりに機械的に識別し反応する仕組みであるからだ。

しかし人間は、動物と同じレベルで働いている融通性の低い「現実的」な記号能力を、それ自体いくつもの項に区別し直して、自在に置き換えたり、並べ替えたりすることができる。身体表面の膜に近いところで作られる原初的な固着しがちな記号を、高次の神経のループに流し込むことで、解きほぐし、どの記号が何を表現してもよいような状態にする。

そうしたところに、シンタグマ軸とパラディグマ軸上に展開する私たちの言語、象徴や比喩を自在に創造できる言語が生まれたのではないか。

おわりに

意味とはどういうことかということを「言葉」で考え、説明しようとしてしまうと、どうしても意味を言葉の中に、言葉というシステム、記号の体系によって可能なパターンの中に閉じ込めたり、そこからの脱出という”イメージ”で捉えてしまうことになる。

しかし、サバンナでも、海岸でも、熱帯雨林でも、照葉樹林でも、いろいろなものが詰め込まれた景観を眺めながら、「あれは見たことがある」「これも見たことがある」「これは初めて見るが、どうも別のあれに似ている」と直感していくことが、おそらく流動的知性を獲得したばかりの、大昔の人類にとって「意味する」ということだったのである。

自在に置き換えができなければならないし、しかし置き換える前提として、すでにそこに区別を検出できていなければならない。

もちろんこの前提としての区別は、意識以前の段階で、生命体の表面の膜のレベルで区切ることができてしまうのであるから、知性にとっては、バラバラなものとして入ってくる情報を、異なるが、同じということにしてまとめていく流動的知性のレンマ的な力の方が独自のものだったのだろう。

そうして異なるものをつないでいくレンマ的知性は、いつしか自分自身もその一部である生命体というものが、そもそも最初からレンマ的な無数の関係の中に浮かぶ、小さな区別された領域であったことに気づくのである。

その気づきの、かつての人類最上の成果が「華厳」の思想であったのだろう。

そして今日、華厳〜レンマの思想は、死すべき人間を今生きることの苦悶から救うばかりでなく、人間と自然、人間と動物、あるいは人間同士などなど、ありとあらゆる「区別される二つの事柄」のあいだの「異なるが、同じ」関係を記述し、その微細な「区別しつつ=切り離しつつ、ひとつする=結びつける」コミュニケーションの無数のパターンを記述するための論理を提供してくれるのである。

ここまで書いて、ふと気づく。

レヴィ=ストロースの「カヌーに乗った太陽と月の旅」は、この「区別しつつ=切り離しつつ、ひとつする=結びつける」コミュニケーションを、人間の言語をもって美しく記述した至高の成果かもしれない。

おわり

関連note

華厳の思想について

未来のルーシー 読書メモ その2

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 いただいたサポートは、次なる読書のため、文献の購入にあてさせていただきます。