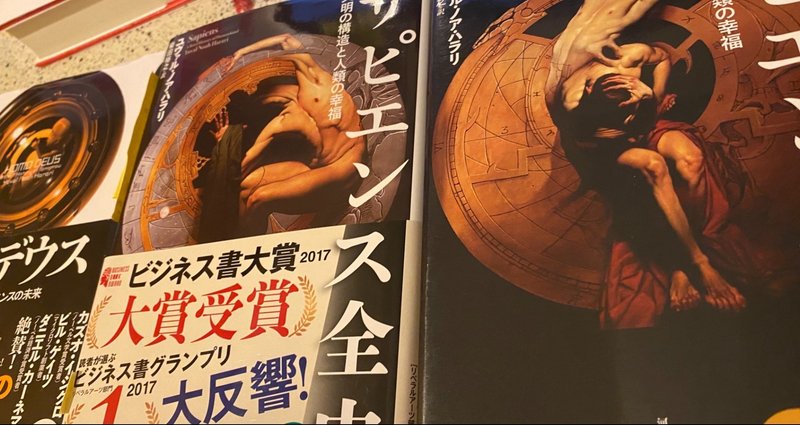

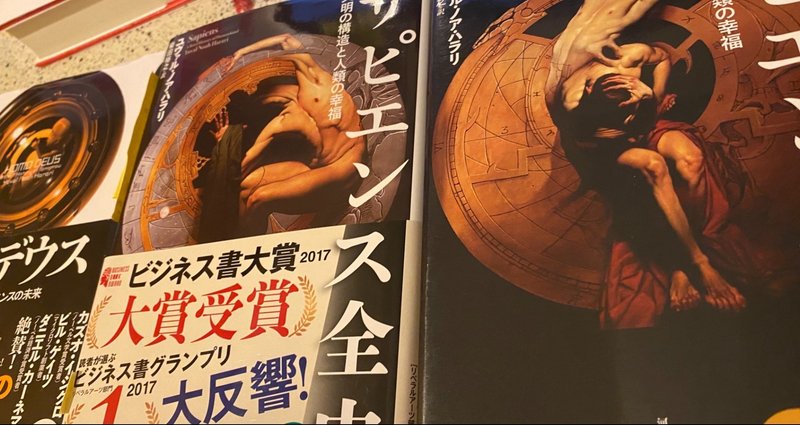

信じられる「未来」についての虚構をどう描くか? ユヴァル・ノア・ハラリ著『サピエンス全史』が問いかけるもの

歴史学者ユヴァル・ノア・ハラリ氏による『サピエンス全史』。上下二巻にわたり人類の歴史を一掴みにしようというおもしろい本である。

様々な人々の無数の経験が織りなす複雑な人類の歴史を、わずか二冊の本で一掴みにする。そのための方法としてハラリ氏が選んだのが「虚構の力」という概念を軸に設定し、その軸の周囲に人類史を記述していくというやり方である。

だからこそ7万年前ほど前の人類に起こったコトバの力の獲得、虚構を音声や物に置き換えて他者と共有する力の獲得から、『サピエンス全史』の記