メカサムライ一文字三十郎 本掲載版

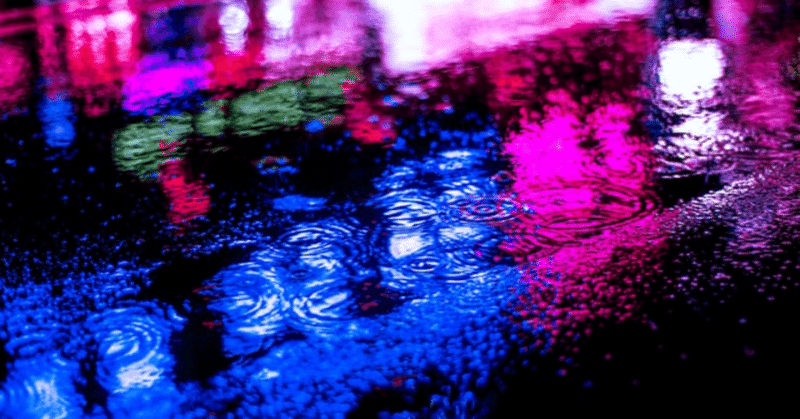

欲望のるつぼであるメガロシティ。その中心地から外れた退廃のネオン光すら届かぬ廃ビルの闇の中で、ある戦いが繰り広げられていた。

二人の男の手にはそれぞれレーザーの刃を持つ剣が握られている。

青と赤の光刃が打ち合うたびに閃光が走り、光剣を握る男たちの顔を照らす。

彼らの体は鋼で出来ていた。魂を持つ機械。機人と呼ばれる人種である。

青の光剣を持つ男は製造番号DZ00130、名を一文字三十郎。

赤の光剣を持つ男は、ただの自動機械に成り果てたかのように自らを語らない。

三十郎が知るのは男が持つ光剣だけだ。銘はレッドセーバー。光剣大業物七工の一振りである。

剣戟は終わりを迎える。ほんの一瞬、些細な太刀筋の読み間違えを犯した謎の男は、三十郎に袈裟懸けで斬られ、動力部を破壊されて絶命した。

戦いが終わると忍装束をまとった生身の少女が現れる。忍び名を花影という。

「お見事です。主殿」

「世辞は良い」

三十郎は自らの光剣を収める。

「レッドセーバーから剣鬼ウィルスを除去せよ。お前ほどの忍者ならできる」

生身の体を持つ人々の多くは、ナノマシンによって脳の機能を拡張し、触れずに機械を操作する。忍者ともなれば、念じるだけで高度なハッキングをやってのける。

「私はまだまだ未熟者です。ですが、ご期待に応えて見せます」

常日頃から奥ゆかしく謙遜する花影だが、三十郎はその腕前を信頼している。彼女以上を望むとなれば、服部半蔵や猿飛佐助の襲名者レベルとなる

「主殿」

「どうした、なにか問題が?」

「いえ、ウィルスは除去できました。ただテキストデータがあったのです。電子的穢れはありませんので、御覧ください」

三十郎の人工脳へデータが送られる。そこにはこう記されていた。

『これは贋作なり。真なる妖刀は我の手に有り。そして、我が魂の傷、昇り孤月を打ち破らん。一文字一誠』

それはかつて三十郎と義兄弟の契りを交わした男の名であった。しかし……

「馬鹿な。一誠は確かに拙者の手で斬ったはず!」

所詮はテキストデータだ。死者を騙るなどいくらでもできると三十郎は考えかけるが、しかし「昇り孤月」の文字列がそれを否定する。

「拙者が一誠を倒した時に使った技。本当に生きているのか」

あのときの事を知るのはこの世で三十郎と一誠しか知らない。

「主殿、これからどう致しますか?」

「……一度、事務所に戻るぞ。現状を依頼人に報告する必要もある」

「御意」

●

三十郎たちは世間では請負人と呼ばれている。元は使い走りに過ぎなかったこの職業は卑賤なものと扱われていたが、現在は民営化された警察では解決できない事件の対応や毎年開催される企業戦争の助っ人に呼ばれたりと、その需要に比例して社会的地位も向上している。

三十郎と花影の請負人事務所は、民営警察が提供する治安維持サービスのエコノミークラスエリアに居を構えている。

支払う代金が安い分、安全レベルはさほど高くないので、人々は常に警戒心をもって外を出歩かなければならない。

誰もがうつむき、他人と目を合わせようとしない中、三十郎と花影は堂々と歩いていた。二人に警戒心はあれど、人々のような怯えはない。なにせ侍の請負人と忍者だ。よほど愚かでない限り襲いかかる者などいない。

事務所に戻ると、今回の依頼人である鬼束朱音が待っていた。

「一文字さん、レッドセーバーはどうなりましたか?」

朱音はずっと落ち着かずに待っていたようだ。三十郎の姿を見るなり聞いてくる。

「残念だが。贋作だった」

「そんな……」

「まずいことに、贋作にもウィルスがあった。無論、依頼を受けた以上、真作と贋作、双方の対処はする」

「わかりました。よろしくお願いします。それと、その贋作を私に見せていただけないでしょうか?」

「花影、彼女にレッドセーバーを、それとウィルスのソースコードも」

花影はウィルス自体は除去したが、ソースコードは確保していた。感染を未然に防ぐワクチンプログラムを作るためだ。

朱音は贋作レッドセーバーを分解し、また花影から受け取ったウィルスのソースコードを精査する。

「ハードウェアはジャンク品や既製品を使ったものです。贋作でも下の下ですね。ただし、剣鬼ウィルスは間違いなく、祖父が開発した本物です」

レッドセーバーの回収とウィルスの除去を依頼した朱音は、レッドセーバーを作り出した鬼束赤光斎の孫娘だ。

三十郎に依頼をする時、朱音はレッドセーバーが妖刀となった経緯を話してくれた。

光剣大業物に選ばれるほどの性能を持つレッドセーバーだが、赤光斎は剣に見合う剣士がいないことを嘆いていた。

そして彼は一つの答えを出す。いないのならば作れば良いと。

そうして生み出されたのが剣鬼ウィルスだ。生身の人の脳内ナノマシンや機人の人工脳に感染するそれは、剣術プログラムを強制的にインストールし、副作用としてレッドセーバーの持ち主を人斬りに変えてしまう。

妖刀と化したレッドセーバーは多くの者を斬り殺し、そして持ち主を廃人に変えて、やがて行方が分からなくなった。

レッドセーバーがこの街にあると突き止めた朱音はこれ以上被害を出さないため、三十郎と花影を頼ったのだ。

「身勝手はお願いとは重々承知しています。最初の依頼とは違ってしまいますが、贋作のレッドセーバーも止めていただけないでしょうか? これ以上、祖父が生み出した罪を広げたくないのです」

「もちろんだ」

心から申し訳無さそうに頭を下げる朱音に三十郎は力強く答えた。

「贋作内にあったメッセージ。あれ剣の暗黒面に堕ちた我が義兄弟のもの。拙者としても、この事件から降りるわけには行かない」

「主殿、一誠とはいったいどのような人物なのでしょうか?」

一誠の件は三十郎にとって苦々しい思い出だ。しかしこうなった以上は語らねばならない。

「やつは拙者の兄弟弟子だ。我が流派、一文字流を学ぶものは、流派の名前を名字とするのが習わし。入門の日が同じということで、拙者らは義兄弟の契りを交わした」

その時の記憶は、人工脳から映像ファイルとして出力しなくとも克明に思い出せる。初夏の風のように気持ちの良い男だった。一誠の眼球型カメラセンサーは剣の道を極める夢に燃えていた。義兄弟だけでなく、好敵手としても得難い男であると、当時の三十郎は直感的に思った。

人生の中で良しといえる時期を上げるとするのなら、一誠との青春は間違いなくその一つだ。小難しいことなど何もいらなかった。ひたすらに剣を振るい、技を磨く。三十郎と一誠の間にある、友情と敬意と対抗心が混じり合ったその感情は、二人を一人前の剣士に育て上げた。

「だが、あの日に、そう、あの日に……」

もう8年も前のことだ、過去は過去と、整理をつけていたつもりなのに、驚くほどそこから先が出てこなかった。

「あの日……とは?」

花影が恐る恐る尋ねる。いつの間にか彼女にそういう気遣いをさせてしまう気配を出している自分に三十郎は気づいた。

(主としても、親代わりとしても拙者は未熟者だな)

三十郎は自らを戒め、自嘲する。それでようやく腹がすわった。

「それは、このブルーセーバー継承の儀だ」

腰に下げた光剣を花影と朱音に見せる。レッドセーバーと同じく、光剣大業物7工の一つだ。

「一文字流はブルーセーバーにふさわしい剣士にのみ奥義の伝授が認められる。そして、選ばれたのは一誠ではなく、拙者だった」

その時の三十郎にあったのは恐れだった。ブルーセーバーを継承し、流派の奥義を修める。それは間違いなく夢であったはずなのに、かなった時の歓喜はなかった。事実、その時感じた恐れは、すぐに正しかったと思い知らされた。

「拙者が選ばれた瞬間、一誠は豹変した。なぜ自分ではないのかと師匠に詰め寄り、あろうことから斬りかかったのだ。当時の拙者は目の前の光景が信じられなかったが、今になって思うと、一誠にはそのような暴力的衝動が隠れていたのだろう。師匠が一誠を認めなかったのも、それを見抜いてのことだった」

「それから一誠はどうなったのですか?」

「師匠に返り討ちされた一誠は、そのまま道場から逃げ去った。そして、今から3年前、拙者は請負人の仕事で連続人斬り事件の調査を依頼された」

当時は2097年度企業戦争のシーズン中で、事件は戦争会場の付近で発生していた。当初は戦争の余波によるものと思われたが、あからさまに無関係の死者が多発して、これは戦争に便乗した殺人事件と判断された。

「ではその事件の犯人が、もしや……」

利発な花影は察しが良い。

「そうだ。一誠が犯人だった。剣士が強くなるには人斬りが一番と、企業戦争に参加する戦闘サラリーマンを襲っていたが、やつは単なる戦争の観客すら手にかけていた。やつはもはや剣士ではなく、人を斬る化け物になっていた」

ふと、三十郎は自分がブルーセーバーを強く握りしめていると気づく。

「嵐の日、拙者はやつを橋の上で追い詰めた。そして昇り孤月という技で倒したのだが、一誠は橋下の濁流に飲み込まれてそれきりだ。そのような状況であるため、生きているとは考えにくいものの、さりとて確実に死んだと確認したわけでもない」

一誠はどうやって生還したのか。倒したと思ったのは三十郎の誤認か、あるいは瀕死の一誠を誰かが助けたのか。どちらにせよ、根拠に乏しい推論に過ぎない。

「ともかく今は真作と贋作ともどもの在り処を探す」

「主殿、それについて私から進言をお許しください」

「許す」

「では、調様に協力を養成するのはいかがでしょうか?」

「……」

花影の提案に三十郎が押し黙る。彼が生身の男ならば渋面を作っていただろう。

調文彦は調査活動に特化した探偵の請負人だ。彼ならばレッドセーバーの贋作が誰から誰へ流れていったのか分かるだろう。

同じ請負人とはいえ得意分野がはっきり別れているので、三十郎と文彦はしばしば助け合うことがある。

ただ三十郎は極力文彦に頼りたくない事情がある。

「以前、調様は私と二人きりで会食ができるなら、無料で協力するとおっしゃっていました。これを利用しない手はありません」

「むう……」

以前、あろうことか文彦は花影に対して結婚を前提とした交際を申し込んできた。

花影は忍者だけでなく、歌手や女優としても大成できる器量を持っている。彼女を見れば一目惚れするのは自然の理だ。いや、花影に心惹かれないのであれば、それは人の形をした別のなにかだ。

とはいえ、どれほど惚れようとも花影に対して節度ある距離を保つのが当然のマナーだ。にもかかわらず、文彦はそれを当然のごとく踏み越えようとしている。

花影が優れた忍者である以上、手篭めにされるはず無いのだが、三十郎としては彼女の邪な想いをもつ者がいるのは我慢らななかった。

しかし三十郎の理性と良心は、まごまごしていれば罪なき市井の人々が犠牲になると言っている。

「仕方ない。文彦に会おう」

三十郎は動力ケーブルを断つような思いで決断した。

「どうかよろしくお願いします。剣鬼ウィルスの感染者に対応できるのは、一文字さんだけです」

朱音は依頼してきたときと同じ様に頭を下げた。

●

文彦は治安維持サービスのプレミアクラスエリアにいる。プレミアだけあって安全性は最高。プレミア会員でない者が一歩でもこの地に足を踏み入れたら、エリア内を巡回している警備ドローンによって即刻排除される。

三十郎と花影は文彦から送られた招待コードを持っている。これがあれば、プレミア会員が招待した客として判定され、ドローンの排除対象にならない。

花影が本気を出せばこの程度のセキュリティは容易に無力化できるが、忍者の技はみだりに使うべきではない。

林立する高級高層ビル群は、まるで尊大な巨人のように地上の人々を見下ろす。

清掃ドローンがゴミや汚れを排除した潔癖な道を歩いていると、すれ違う通行人の何人かは花影に視線を向ける。

このような場所で忍装束は悪目立ちするので、花影は着物を身に付けている。これがまた非常に似合っており、彼女の魅力を余すことなく引き立てていた。その着物が文彦からの贈り物なのは少々癪だが。

だがこうして着物に袖を通す花影を見ると、彼女には忍者以外の普通の少女としての道を歩んでほしいという気持ちが湧いてくる。

それが不可能であるのは三十郎も重々承知している。花影の体内には、彼女の一族に伝わる秘伝のナノマシンが宿っている。それを狙う悪漢に襲われたのも一度や二度でもない。

かつて三十郎には相棒がいた。彼は花影の兄であり、妹を守るためにその命を投げ出し、後を三十郎に託した。

それだけに三十郎にとって花影を我が子同然に大切で、最後まで守り通すつもりだ。無論、”悪い虫”からも。

しばらくして、文彦と待ち合わせてい『冬の静寂』という店につく。店内は完全防音個室が完備されており、その一つで文彦が待っていた。

「花影さん! それに一文字さんもようこそおいでくださいました」

腹が立つくらいめかしこんだ文彦が満面の笑みで出迎えた。

「お話の前にまずは飲み物はいかがですか? ここは良い酒を揃えていますよ」

「なら、七海山Ver5.62をもらおうか」

「私は温かいお茶をお願いします」

少しでも文彦に痛手を与えてやろうと、三十郎は店で最も高い酒を注文した。花影は忍者としての仕事に支障をきたすのでノンアルコールだ。

すぐさま店員が注文の品を持ってくる。

盃が三十郎の前に置かれる。実際には空だが、立体映像で酒が入ってように見える。三十郎が盃を口にすると、彼の人工脳に味の情報が送り込まれる。

円滑な人間関係に食事は重要であるため、ARとVRのあわせ技で、機人と生身の人間が食事体験を共有できる。

「調様、先日は素晴らしい着物を贈りいただき。ありがとうございます。こういう場を訪れる際に大変重宝しております」

「いえいえ、とんでもありません。貴女の美しさを引き立てられるのなら安いものですよ」

文彦が花影の手を取って笑みを浮かべる。

もし殺意のみで物体を切断する方法があるのなら、この場に16分割された人体が転がっていただろう。

「機会があれば、また別の服を贈りたいと思っています。ドレスなどいかがです? 純白のがとても似合うと思……」

三十郎の親指がブルーセーバーの起動スイッチに触れているのに気づいたのか、文彦は即座に居住まいを正して仕事の顔を作る。

「それで、今回はどのような件で?」

「レッドセーバーの贋作を作っている者の根城を調べてほしい」

「わかりました必ず調べ上げます」

文彦は自分が口にしたことは絶対いやり遂げる男だ。花影との交際は認めないが、能力に限っては三十郎も信頼している。

「ありがとうございます。調様には本当に感謝しています」

花影にそう言われて、文彦の顔がぱっと輝いた。

「そうですか! 花影さんのご期待に応えられるよう、がんばりますよ!」

有頂天になる文彦の姿は三十郎にとっていささか不愉快だったが、あえて何も言わなかった。やる気に水をさして仕事をしくじられるのも困る。

「それで、私への報酬は以前お約束したとおり、花影さんとの会食でよろしいですか?」

「はい。それで問題ありません。ただ、匂いの強い料理は避けていただけると助かります」

「ええそれはもちろん。最近、完全オーガニックの懐石料理店を見つけまして。そこならば花影さんも安心して食事ができますよ」

「助かります。では、くれぐれもよろしくお願いします」

花影が文彦と話を進める中、三十郎の方はというと、どうやって二人の会食を監視しようかと思案していた。

●

数日後、約束通り文彦は情報を手に入れ、それを三十郎達に渡そうと車を走らせていた。

情報を手渡しするのはデータ盗聴を警戒してのことだが、花影と会う口実を作るためでもある。

初めて彼女と会った時、心臓を撃ち抜かれたような衝撃を受けた。可憐だが、しかし力強い意思が宿った瞳。自分の才覚に誇りを持ちつつも、それをひけらかさない奥ゆかしさ。その全てが文彦の心を掴んで離さない。

今回の件でどうにか二人きりで会食の約束を取り付けた。それまでは、花影の主である三十郎のガードが固く、仕事に関わることくらいしか話ができなかったが、この機により親密になりたいと考えている。

車を運転しつつ、上着のポケットに入れた物にふれる。いくらなんでも指輪は時期尚早すぎると文彦は自覚しているが、何らかの確率のめぐり合わせで渡せるかもしれない。チャンスを無駄にするよりは、準備が徒労に終わるほうが遥かに良い。

「なんだ?」

文彦は車を停める。目の前にひと目で高級品と分かる黒いスーツを来た男たちが道を塞いでいる。彼らの手には光剣の柄が握られていた。

男たちが光剣を起動する。その刃は全て赤色だ。

「まずい」

文彦は即座に車をターンさせる。

あの男たちは金龍会の構成員だ。主なシノギは戦闘業務の代行で、昨今、ホワイト企業(常駐の武装社員がいない企業を指す)も企業戦争に参加することが多く、ヤクザ派遣サービスの需要は高まる一方だ。

文彦は金龍会がレッドセーバーの贋作を多数購入したという情報を手に入れており。そこから逆算する形で、贋作の製作者のアジトを突き止めた。

まだ今年度の企業戦争のシーズン前なので、使われるのは当分先かと思っていたが、まさか自分を暗殺するために使用されるとは……。

文彦はこの件の”黒幕”が自分を始末しようとしてると悟った。自分の動きを察知されないよう注意していたが、相手はそれを上回った。

ヤクザたちは黒幕にハックされ、操り人形となっている。殺人装置のごとく雄叫び一つ上げず、ただただ無言で文彦を追いかける。

「くそ! 警備ドローンもハックされている!」

あからさまな犯罪行為が行われているにも関わらず、空中を行き交う警備ドローンは見向きもしない。

プレミアクラスエリアのセキュリティのハックも黒幕によるものだろう。

ヤクザたちの内、一人が超人的な足の速さで距離を詰めてきた。サイボーグだ。相当な高級パーツを使っている。おそらく常人の10倍を超える収入を持つのだろう。

文彦はアクセルを思いっきり踏む。しかし、距離は徐々に狭まっていくばかりだ。

やがて追いつかれ、車が真っ二つに切断される。

文彦は「ひやぁ!」と情けない悲鳴を上げながら社内から転がり出る。

自分を見下ろす無表情なサイボーグヤクザを見て、どうせ死ぬなら花影に看取られて死にたかったと思った。

その時だ。大型手裏剣がヤクザに襲いかかる。手裏剣はサイボーグヤクザによって弾かれるが、しかし文彦を守るかのように回転しながら宙に浮いている。

文彦は手裏剣が飛来してきた方向を見る。

そこには忍者がいた。

「花影さん!」

「調様は主殿に必要なお方。決して殺させません」

愛する人が自分を守ってくれた。文彦はわずかに涙がにじむほど嬉しくなる。

サイボーグヤクザが花影に向かって光剣を構える。彼女を最優先で排除すべき障害と判断したのだ。

花影がサイボーグヤクザを攻撃する。彼女が操る手裏剣は重力制御装置を搭載しており、空中を自在に動き回って敵を翻弄する。超合金製でなおかつ対レーザーコーティングもされているので、よほどの達人でもない限り光剣を持ってしても破壊は困難だ。

武器の性能ではなく技量で勝負が決まる。文彦は武道の素人なれど、探偵としての洞察力でこの戦いの本質をすでに理解していた。

サイボーグヤクザは機械じかけの足に力を込め、間合いを詰めようとするが、花影の手裏剣がそれを阻む。

花影が防げたのは、一息に距離を詰められることだけだ。一歩分の接近自体は許してしまってる。

手裏剣の猛攻撃をしのぎながら、サイボーグヤクザは一歩、また一歩と花影に接近する。

その光景を文彦はただ見ているだけしかできない。

このままでは花影は間合いを詰められて敗北する? いいや。探偵請負人である文彦はこの戦いの結末を見抜いていた。

サイボーグヤクザはついに光剣が届く間合いに到達した。彼は赤い光刃を高々と振り上げる。

その時、上空から光線が雨のごとく降り注ぎ、サイボーグヤクザを蜂の巣にした。

上空には数機の警備ドローンがいた。搭載されている防犯用殺人光線を発射したのだ。

今まで無力化されていたプレミアクラスエリアのセキュリティがなぜ今になって復活したのか?

花影だ。彼女はサイボーグヤクザと戦いながら、誰かがハッキングしたセキュリティを更にハッキングし、警備ドローンを操ったのだ。手裏剣の攻撃は時間稼ぎに過ぎない。

絶命したサイボーグヤクザの死体は清掃ドローンがあっという間に片付けてしまった。花影はそれを悲しげな表情で見る。

「彼の自我は回復不可能なほどに蝕まれていました。私がしてあげられるのは介錯のみです」

贋作レッドセーバーを使った以上、剣鬼ウィルスに侵されている。その上で、黒幕にハックされたのだ。この世の誰であろうと、あのサイボーグヤクザは救えないだろう。

文彦は花影に掛ける言葉が見つからず、それが恥ずかしかった。

正式な交際は”まだ”とはいえ、これまでの付き合いで花影の人柄を文彦はわかっている。優れた忍者であり、必要とあらばためらわずに命を殺める覚悟も出来ているが、しかし冷酷というわけでもない。

花影は心優しい少女だ。しかし、本人の才能と生まれが、優しい少女でいるのを許さない。

後続のヤクザたちの足音が聞こえる。

「敵はまだ残っています。さあ、調様、こちらへ。安全な場所までお連れします」

花影が文彦の手を引く。彼女と手をつなげたらと何度も夢を見たものだが、このような状況では素直に喜べない。

文彦は花影に安全な場所を作ってやりたいと思っている。それはセキュリティではなく心の拠り所という意味だ。

三十郎は花影を我が子同然のように大切にしているが、肝心の彼女のほうが自らを三十郎の臣下と強く定めてしまっているため、弱音を見せることは決して無い。

ありふれた恋心とは別に、文彦は花影が安心して弱音をさらけ出せる場所を作りたかった。

●

三十郎の周囲には斬り捨てられた金龍会のヤクザたちが転がっている。文彦とはここで情報の受け渡しを約束していたのだが、彼らは突然現れて斬りかかってきたのだ。

自分が襲われたのなら文彦も危ないと考え、三十郎は花影を迎えによこした。

「主殿、お待たせいたしました」

「文彦は?」

「自宅に送り届けました。そしてこれが調様から頂いた情報です」

「よくやった」

花影から小さな記録ストレージを受け取った三十郎は彼女の頭を撫でようとして、しかしやめた。幼子のように扱われるのは嫌だろう。

三十郎は記録ストレージを首筋の差込口に接続し、保存された情報を自分の人工脳に取り込む。

すると脳裏にワイヤーフレーム化したこの街の立体地図が浮かび上がる。その中に光点が一つ。それは街の西部山奥にある忘れ去られた剣道場を指し示していた。

「すぐに向かうぞ」

三十郎と花影が剣道場にたどり着いた時は日没が近づこうとしていた。その日の夕焼けは血を連想させるような不吉な色だった。

道場の中へ入る。誰もいない。だが……

「花影」

「お任せください」

数秒後、道場の床が下がりだす。隠しエレベーターだ。視覚的には巧妙に隠されていたが、電子機器を触れずに操作できる花影にとっては丸裸も同然だった。

エレベーターが停止する。

地下は暗闇に包まれていた。文字通り一寸先が闇だ。

花影が照明設備を操作して明かりを灯す。

現れたのはずらりと並ぶ工作機械だ。侍である三十郎はそれらが光剣を作るためのものであると分かる。

地下秘密工場を警戒しながら進むと、最奥に彼らはいた。

一人は一誠。もうひとりは忍装束に身を包んだ朱音だった。

「私のこの姿を見ても驚かないようね」

今の朱音の雰囲気は、依頼人として現れたときとは別物だった。

「文彦はこの場所だけでなく、事件そのものを調べ上げた。本物の鬼塚朱音はすでに殺されている。彼女の名を騙るお前は霧隠才蔵の襲名者だ」

彼はアフターサービスと称して(実際は花影の気を引くためなのは明らかだ)この事件の真実をも調べ上げた。

三十郎は文彦から伝えられた真相を語りだす。

あの日、一誠は鬼塚朱音に助けられていた。だが、あろうことか一誠は恩を仇で返した。朱音を殺し、彼女が厳重に保管していたレッドセーバーを奪ったのだ。三十郎に復讐する力を得るただそのためだけに。

しかし、一誠はレッドセーバーを不用意に使わなかった。剣鬼ウィルスによっていくら力を得たとしても、正気を失っては復讐を成し遂げられない。

一誠は剣鬼ウィルスを改良できる者を探した。その流れで霧隠才蔵の名を襲名した女忍者と出会ったのだ。

二人は取引した。一誠は才蔵に剣鬼ウィルスを改良を求めた。才蔵は改良する対価として、自分の目的を果たすために一誠へ協力を求めた。

才蔵の目的。それは花影の体内にある秘伝のナノマシンだ。伊賀製や甲賀製に匹敵する性能を持つ花影のナノマシンを手に入れ、忍者の高みを目指そうとしていた。

それが今回の事件の始まりだった。

一誠は人から正気を奪う剣鬼ウィルスの欠陥を解消するだけでは満足せず、ウィルスがもたらす剣術プログラムの改良をも望んだ。

そこで才蔵はレッドセーバーの贋作を量産してばらまき、その後に鬼束朱音を偽って三十郎に嘘の依頼をしたのだ。

その目的は三十郎と贋作の剣鬼ウィルスで人斬りになった者を戦わせ戦闘データを手に入れるためにある。才蔵は贋作から転送されたデータを元に真作のレッドセーバーにある剣鬼ウィルスを改良した。

あとは改良型剣鬼ウィルスで強くなった一誠と協力し、三十郎と花影を殺せば全ての目的が果たされる。

「これが、文彦から知らされた真相だ」

三十郎が語り終えると、才蔵は意外そうな表情を浮かべた。

「あの探偵、そこまで突き止めていたのね。私達の周りをうろちょろして目障りだったから、剣鬼ウィルスで狂わせたヤクザをけしかけたけど、本腰を入れて始末すべきだったわ」

「別に問題ないだろう。一誠と花影を殺した後、ゆっくり始末すればいい」

場の緊張が一瞬で高まる。

二人の侍、二人の忍者はそれぞれの武器を構える。

誰かが合図すしたわけでもなく4人は同時に動いた。

ブルーセーバーとレッドセーバーの光刃がぶつかり、スパークする。

一誠と鍔迫り合いをしながら、三十郎は視界の端で花影を見る。彼女も才蔵と戦いを始めていた。

「三十郎! すでに俺はお前を超えた! レッドセーバーと改良型剣鬼ウィルスがある限り、俺は無敵の剣士だ!」

「それは結果だけを求めた力だ。剣の道は過程があってこそ意味がある」

「バカバカしい。実際的な力の前に、過程など無意味な個人のこだわりよ!」

三十郎はそれ以上一誠と言葉を交わす気は起きなかった。一誠は剣士そのものから堕落した。三十郎の目の前にいるのは、ただの殺人”機”。文字通りの人でなし。

一誠は激しく攻めてくる。怒涛の勢いだ。素人がはたから見ると三十郎は不利な状況に追い込まれてるように見えるだろう。

だが暴力を振るう卑しい喜びに満ちた一誠と異なり、三十郎の心は波一つ無い穏やかな水面のごとくだった。

一誠は確かに数年前より遥かに強くなっている。だが、それがどうしたというのだ。前より強くなれば必ず勝てるほど戦いは甘くない。

三十郎とて未だ道半ば。鍛錬は怠っていない。侍の請負人として場数も踏んでいる。

一誠が袈裟懸けの一刀を繰り出してきた。渾身の一撃のように見えていて、足運びや重心移動は別の動きをするための余地を残している。

フェイントだ。

三十郎がブルーセーバーを頭上で横にして防御の構えを見せると、一誠は攻撃を袈裟懸けから刺突に切り替えた。

それを見抜いていた三十郎は即座にブルーセーバーを振り下ろして攻撃をいなす。

一誠の眼球型カメラセンサーが動揺で揺れる。自分のフェイントに必殺を確信し、見抜かれるとは僅かにも思わなかったのだろう。

機体の基本性能は同じ。にもかかわらず紙一重で一誠が届かないのは純粋な技術の差だ。

改良型剣鬼ウィルスがもたらす剣術は三十郎の目から見ても素晴らしいものだ。だが一誠はそれを研鑽で身に着けたわけではない。故に、使いこなしてない。

技というものはまず正確に身につけるだけではない。真剣勝負に決まりきった状況などなく、故にあえて技を崩さねばならぬ時がある。改良型剣鬼ウィルスがもたらす剣術を、完全に我がものとしていない一誠は、その技の崩しができないのだ。

ただインストールしただけの剣術と、研鑽のすえに培った剣術。結果だけを見れば同じ様に見えて、小さくとも決定的な差がある。

これは剣術に限らず、技術を習得する事そのものに通じる当たり前のことだ。師から教わっているはずのそれを、人殺しにしか頭にない一誠は完全に忘れ去っている。

一誠は決して三十郎には勝てない。

「才蔵、手を貸せ! まずは三十郎を始末してから小娘を仕留める!」

「仕方ないわね!」

才蔵は花影の攻撃をいなしながら、クナイを投擲する。

三十郎は避けない。必要ない。

クナイは一誠に向かっていった。

「何してやがる!」

間一髪で避けつつ、一誠は味方からの攻撃に激昂した。

「ち、ちがう、体が勝手に」

才蔵は自分の体を思うように動かせない状態にあった。まるで見えない鎖に囚われているようだ。

「そんな、嘘よ! 私は霧隠才蔵を襲名した忍者よ! こんな小娘にハッキングされるなんて!?」

忍者はその技能故に、自分がハックされないよう万全の対策を整えている。ましてや彼女はただの忍者ではなく襲名者だ。その防壁の強固さは推して知るべし。

それを花影は打ち破った。彼女を超える忍者は最強と名高い服部半蔵と猿飛佐助の襲名者のみだ。

「花影、無理に手を汚すことはない。眠らせて、後で警察に引き渡す」

「御意」

花影が印を結ぶと、才蔵は糸の切れた操り人形のように倒れた。

「一誠よ、なぜ拙者が推理小説の探偵のように長々と事件の真相を語ったか分かるか?」

「時間稼ぎか! 小娘が才蔵をハッキングするために!」

花影ほどの実力者でも襲名者クラスの忍者をハッキングするとなれば時間を要する。

「申し訳ありません、主殿。できれば戦いが始まる前にかたをつけられませんでした」

「気にするな。お前に何一つ瑕疵はない。あとは拙者に任せろ」

三十郎はあらためて一誠と向き合う。

「一誠、素直に法の裁きを受けるというのなら情けをかける」

「ふざけるな!」

一誠が斬りかかってくる。怒りに任せのように見えて、太刀筋は冷静だ。改良型剣鬼ウィルスがもたらす剣術で制御されているためだろう。

だが、それでは届かない。

三十郎はまず攻撃を防御した後、返す刀で一誠の左腕を切り落とした。

一誠は思わずレッドセーバーを取り落し、腕を抑えながら倒れ込む。機人は生身の人同様、損傷を痛覚によって検知するようできている。

「三十郎! お前は剣を持たぬ者を斬るというのか!?」

外道とはいえ、もはや武器を持たぬ身。三十郎は構えを解こうとした……その時!

「間抜けがあ!」

一誠の無事な右腕がロケットパンチとなって三十郎に襲いかかる!

しかし初めから知っていたかのように三十郎はロケットパンチを切り払った。

「不意をつけると思ったのか? 請負人の仕事で違法な内蔵兵器を持つ機人とは何度も戦った」

「ま、まて!」

今度こそ、三十郎は命乞いに耳を貸さず、一誠を斬った。

昇り孤月。それは剣を下からすくい上げるように振るう技。あの日に一誠を斬ったそれを再び使った。

斜めに切られた一誠の体の上半分がずるりと落ちる。動力部は完全に破壊された。エネルギー供給が途絶えた彼の人工脳はすぐに死を迎えるだろう。

「残念だよ、一誠。本当に、残念だ」

自分は決してこうはなるまいと、三十郎は自らを強く戒める。

三十郎には花影がいる。かつての相棒の妹はもはや家族に等しい。それゆえに、決して道から外れるわけには行かないのだ。

終わり

本作は逆噴射小説対象2021に投稿した作品の本掲載版です。

また本作の投稿版は以下の記事で紹介されています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?