<森本美由紀展>弥生美術館:筆墨による線の走りが心地よい。Rene Gruau、Austin Briggsと比べてみた

はじめに

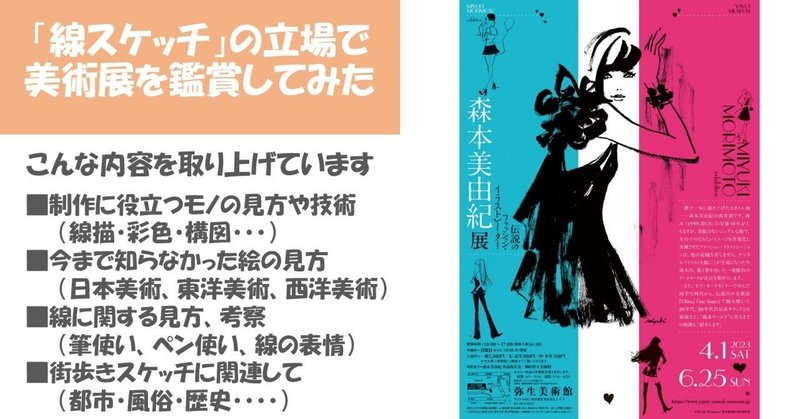

タイトルの画像の左側の説明にあるように美術展を訪れる場合は、「線スケッチ」の立場で鑑賞することにしています。

その意味で、この<森本美由紀展>は、そのものずばり墨と筆による活き活きとした線描のファッション画であり、見逃してはいけない美術展でした。

ところが、5月の半ばになるまでまったく気づくことがなく、私がフォローしている方のNOTE記事で初めて知り、慌てて出かけました。訪問直後に記事を書くべきですが一月ほど遅れ、とうとう美術展の最終日に投稿することになってしまいました。

これまで注目していたファッション画、イラストレーションについて

さて森本美由紀氏を見逃していた理由は、そもそも私がファッション画、特に日本の作家に十分目を配っていなかったことです。当然知っていなければいけない作家でした。

しかし、このような線に表情がある人物スタイル画を知らなかったわけではなく、以前から二人の欧米のイラストレーターの線描のすばらしさに惹かれ、私のピンタレストのボードに二人の人物線描画を中心に保存してきました。

その二人のイラストレーターとは、René Gruau(ルネ・グリュオー)とAustin Briggs(オースティン・ブリッグス)です。前者は、黒々とした絵具の線描と黒ベタ塗り、後者はスピード感と表情豊かな鉛筆による人物スケッチに魅せられました。

今回、森本美由紀展の感想を書くにあたり、この二人の線描画と比較したいと思います。彼らの作品を数枚程度でよいので覗いてみてください(下記サイト)。

なお、二人とも著作権が切れていないので、フリー画像は得られません。

下記の私のピンタレストのボードから二人の線描画を見ることができます。また下のyou tubeでは、ルネ・グリュオーの広範なイラスト作品を見ることができます。

感想:Rene Gruau、Austin Briggsと比べてみる

まず、森本美由紀氏の墨と筆による作品を下に示します(ほとんどの作品は、写真撮影OKでした。すべて私のスマホによる撮影です)。

いずれも迷いがなく思いきりのよい線で描かれています。時には細く、時には太く、時にはかすれる。まさに見る側も筆の動きが見えるようです。

全体の線描からは、線にこれ見よがしな誇張やいやらしい表情がない、あくまでスタイル画の本道の乾いた美を感じます。とはいえ一般のスタイル画に比べ一段の迫力を感じます。それは墨と筆ならではの画材の差はもちろんあると思いますが、写真を使わずモデル・クロッキーの現場描きによる緊迫感・臨場感のなせるわざだと私は思います。

さらに線描に加えて、洋服、和服の一部に一定面積の黒ベタ塗りが入り、白い紙の中での黒との心地よい空間比バランスを感じます。

ただし、墨と筆だからと言って伝統的な日本の余白の美とは違います。むしろ、ルネ・グリュオーのスタイル画の黒と白の空間比から受ける感じに近い。西欧感覚なのです。

私は、森本美由紀氏は1950年代に活躍した二人の欧米のイラストレーターを知っていたと思います。少なくともルネ・グリュオーのファッション画は知っていたでしょう。

おそらく、墨と筆でファッション画を描こうと決めた時は迷ったはずです。伝統的な水墨画の手法で描くか、それともセツ・モードセミナーで学んだ欧米の手法で、画材を墨と筆に変えるだけにしようかと。

上で述べた線描と黒と白の空間比から受ける印象から、私は後者を森本氏は選んだと思います。

その理由は、下の写真から分かります。

まず使用した画材は、筆は書画用の毛筆を使っているようですが、墨は硯で磨らず墨汁を使っています。練習した書の筆跡を見ると、書道における基本運筆三折法を無視しており、初めて筆を持ち漢字を書いた人の字とそっくりです。

また練習したスケッチ画を見ると、自由に筆を動かして描いており書や水墨画を正式に習ってから描こうとしていないのは明らかです。

以上から窺えるのは、伝統的な筆づかいの勉強はしていないあるいはしようとはしていない様子です。まるで欧米人がはじめて筆をもつといった感じで、中国の伝統ある筆墨文化は頭になく、あくまで墨と筆は単なる筆記用具であるとの割り切りです。

また、筆墨文化では重要な、紙を選び、にじみやぼかし効果を意識した様子もありません。

私はそれが却ってよかったかもしれないと思います。もし伝統的な筆使いを学んでいれば、一気に和風の情緒が滲み出て、スタイリッシュなファッション画にそぐわなくなったかもしれないと思うのです。

なお、森本美由紀氏の墨と筆の人物画で気づく特徴は、女性の顔の頬から下あご、さらには首の輪郭や、腕やひじ、脚や踵の輪郭を大胆に省略していることです。

グリュオーやブリッグスの線描画には、このような線の省略の例はありません。線を省略することにより、その部分を鑑賞者が想像で補うよう促しており、これにより絵と見る人との何らかのコミュニケーション効果を期待していると思うのですが、これが、森本氏による独創なのか、それともファッション画ではよく行われる手法なのか、私には今判断できません。もう少し調べてみようと思います。

(小田急下北沢駅のエスカレーターの壁や、建屋の壁に描かれた長場雄氏の人物イラストは、輪郭線がぶつぶつと切れています。これも何か関係あるのでしょうか?)

次に感じたのは、墨と筆のモノトーンのファッション画と彩色を施したファッション画の大きな印象の違いです。下に彩色画を示します。

いかがでしょうか。線描はモノトーンの時と同じく活き活きとした筆づかいなのですが、彩色した途端に印象が弱くなる感じがします。黒ベタの部分も、彩色していないときは、魅力的でしたが、色が着くとなぜかちぐはぐに感じます。

一方グリュオの場合は、そこまで彩色による影響は感じません。なぜなのでしょうか? 使っている線描の黒が墨ではなく絵具だから? それとも漆黒でぼってりとした太い筆跡が彩色に打ち勝っているためなのか、理由はよく分かりません。

実際、私が行っている「線スケッチ」でも、線描の段階では魅力的に見えた絵が、彩色した途端に魅力がなくなることがよくあります。

ですからこの現象の原因解明はもう少し突き詰める必要がありそうです。

(おしまい)

前回の記事は、下記をご覧ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?