今更聞けない??育児介護休業法の改正について〜実務対応編〜

こんにちは、「WaCCa(ワッカ)の人」です。

育児介護休業法の改正について、先日の投稿で「概要編」として改正ポイントを中心とした記事を掲載させていただきました。

今回は第二弾として、改正に伴う企業側の実務上の対応事項を中心に記載してみたいと思います。

前回の「概要編」についても、よろしければご覧いただけると幸いです。

前回のおさらい

前回の記事では、育児介護休業法の改正の背景と、改正ポイントを記載しました。

育児によって女性が活躍の場を失わないようにするために柔軟な育児休業の取得が可能になることや、より男性が育児に参加できるようにすることを促すための育児休業制度が大きな改正点になっており、特に男性育休については、2022年10月に施行される産後パパ育休(出生時育児休業)が期待されているところかと思います。

ただ、法的趣旨はさておき、今回の法改正の内容を円滑に運用する上では、労使間における制度の共通認識が重要なポイントになってくるのかな、と考えています。この点も後ほど記載していきます。

企業側の対応事項

法改正に伴い、実際に企業側は何をすればよいのか??が気になるところかと思います。ここからは企業側の対応について記載していきます。

なお、今回は2022年10月施行の内容に焦点を絞っています。

・就業規則(育児介護休業規程)の改定

・労使協定の見直しと再締結

・育児休業に伴う各種届出様式の改定など

・就業規則(育児介護休業規程)の改定

今回の法改正に伴い、既存の社内就業規則(育児介護休業規程)を改定する必要があります。

改定しなければいけない事項は主には、以下の内容です。

①育児休業の分割取得に関する事項

②1歳以降の育児休業の取得に関する事項

③産後パパ育休(出生時育児休業)のに関する事項(既存のパパ休暇規程の削除を含む)

10月から法施行となるため、9月中には改定の手続きを実施する必要がありますのでご注意ください。

なお、仮に「就業規則」ではなく「育児介護休業規程」として定めている場合においても、労基署への届出が必要となる改定事案となりますので、その点もご注意ください。

改定にあたっての規程の文言については、厚労省が掲載しているガイドラインを参考にしていただくことをオススメします。

https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000685055.pdf

・労使協定の見直しと再締結

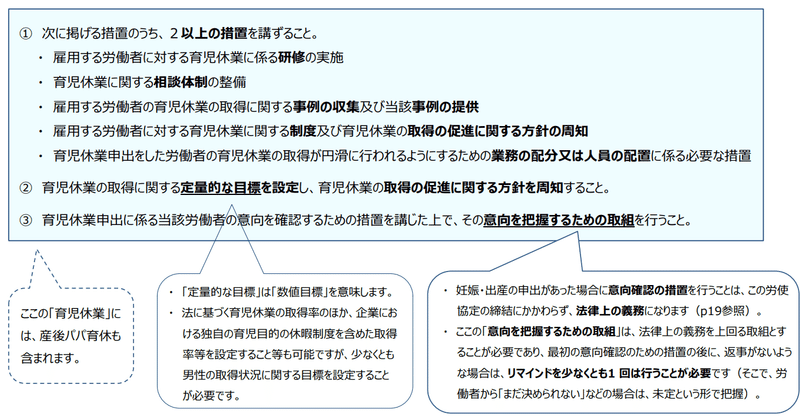

労使協定の見直しについてはマストではありませんが、以下のケースでは労使協定の再締結が必要となります。

①産後パパ育休(出生時育児休業)の申し出期限を2週間超〜1ヶ月の範囲内とする場合

②産後パパ育休(出生時育児休業)中における就業を可能とする場合

①については、法令上では「原則2週間前まで」となっている申し出期限について、法を上回る雇用環境整備の取り組みを労使協定上で定めている場合において、最大1ヶ月前までに設定することができる、というものです。具体的な措置については以下の通りです。

②産後パパ育休(出生時育児休業)の特徴が、休業期間中に就業をすることができるということになるのですが、就業を可能にするためには事前に労使協定でその旨を締結した上で、以下の手順に沿って手続きをする必要があります。

仮に労使協定を締結しなかった場合、2週間前に申し入れをすれば産後パパ育休を取得する権利が発生することになります。2週間前って、、結構性急ですよね…。

これが円滑にコミュニケーションが取れている職場内においてはさして問題がない話かもしれませんが、そうでない職場ではどうでしょうか。

極端な例として、日頃プライベートの会話を全くしない上司と部下の関係性の中で「子供が生まれたので2週間後から1ヶ月間、産後パパ育休を取得します。」となると、直前に引継ぎなどをやりきれず、結果的に双方にとって不幸なお休みの取り方になってしまう可能性も無きにしも非ずです。

もちろん育児休業を取得する事自体はとても良いことだと思いますが、取得する側と取得される企業側双方が、しっかりと意思疎通をすることもとても大事なことなのだと思いますし、トラブルを防ぐためにも、仮に労使協定を再締結しない場合においても、企業側はしっかりと制度周知を徹底する必要がありますね。

・育児休業に伴う各種届出様式の改定など

育児休業の制度自体が変わるので、そちらに併せて社内で活用している各種届出様式を変更する必要があります。

こちらも厚労省から様式一覧が出されているので、参考にしていただくのが良いでしょう。

https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000357926.doc

また、前段にも記載した社内的な周知資料などを用意している場合、そちらのアレンジも必要になりますので、10月に向けて今のうちに準備をしておきましょう。

最後に

今回の10月施行の内容は、比較的大きな改正点が多いので、「ちゃんと対応できているかな?」と不安に感じられる担当の方もいらっしゃるかと思います。

この手の法改正の対応をする際には、繰り返しになりますが、厚労省や労働局などのガイドラインに沿って対応しておくことをオススメします。

とどのつまり、事例が発生しないと正解は生まれないものだと思いますので、後発となる場合は他社の事例なども参考にしてみてください。

ということで、2回に分けて、育児介護休業法の改正について記載をさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか??

10月も近づいてきておりますので、法施行の前に対応事項に漏れが無いかどうか今一度確認をしていただく上でも、今回の記事を是非参考にしていただけますと幸いです。

そして毎度ですが、Twitterもやっているので、ご興味ある方はそちらのフォローもお願いします!!

それでは!

○●━━━━━━━━━━━・・・‥‥……

執筆 WaCCaの人

Twitterアカウント WaCCaの人

ホームページ 株式会社WaCCa

……‥‥・・・━━━━━━━━━━━●○

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?