歴史 「初期ヴァイオリン」の開発

さて、歴史の話しを進めていく。

「ヴィオラ・ダ・ガンバ」は、私の想像では、

最初はもっと薄い楽器だったと考えている。

理由は、C字孔の切れ込みで中腹両サイドに力をかけて

ボディ中腹を押し曲げるにしては、今の横板の幅はあまりにも広く、

設計者の意図が感じられない。

おそらく、しならせることを諦めて、ボディの容量で響きを作ることに

方向転換している。

しかし、一方で、ヴァイオリンという方向への改良も進んでいた。

横板の幅に合った小型の楽器を作る選択をしたと考えられる。

まあ、この辺りは想像でしかないが、

横板の幅を基準にヴァイオリンとチェロを比べてみて、

ボディ中腹をしならせやすいのはどちらかはすぐにわかる。

まずは、横板の幅の狭い小型の「ヴィオラ・ダ・ガンバ」を

ベースにして改良を続けることにした。

以降、これを「初期ヴァイオリン」の開発とする。

「初期ヴァイオリン」の目的は、ボディ中腹をしならせることである。

そして、楽器が箱になることでしなりが作れなくなったことから

問題は、「横板」にあることがわかる。

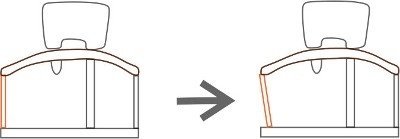

ここで横板について見てみると、厚さ1mmぐらいの薄い板だが、

まっすぐ上からの力に対しては強さがある。

一方で、少し傾ければ厚さ1mmの板の弱さが顔を出すことがわかった。

なんだ、じゃあ横板を傾ければ、表板から裏板に力を伝えて

裏板をしならせられるじゃないか。

で、どうやって???

つづく。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?