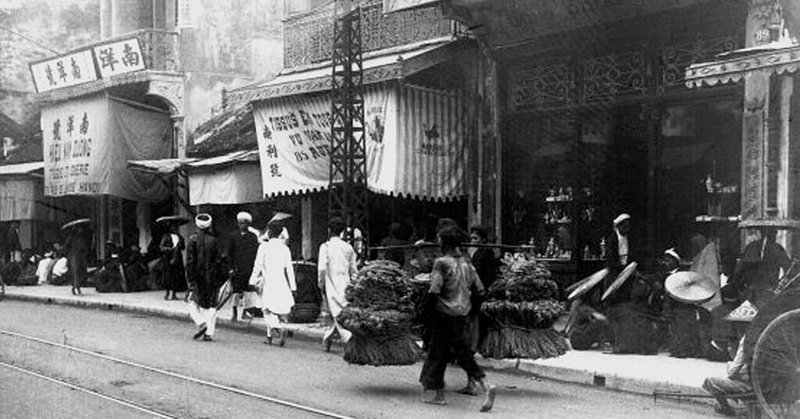

『召使たち』①(作:ヴー・チョン・フン):1930年代ベトナムのルポタージュ

Ⅰ 序

読者各人は髪型を如何にしているか! 長らく私はそんなことに頓着することもなく、とにかく髪は横に流していればそれでよかった。

だがしかし、そうは言っても、先月までは特別髪を切らず大切に伸ばしていた。それも後方頭頂部より襟首にまで髪の毛が当たるほどに・・・。それで私の髪は顔の両側面より二つに束ねられて上方で結びあげられてもいたが、それはちょうど二本おさげが下がっているようであった。

それが意味するところはつまり、私の髪型は整えられてそれにより流行に従ったものになっていたということだ。流行というと未だ何も知らない人たちが漠然と思うのはイルドフランスのことだろう! だが中流階級の人たちにも理解してもらうために、私は説明せねばなるまい、「私は召使たちの髪型にした」のであると。

上半身には雨具を着ることにした。これは黒人のやっている布屋から半ハオで得たものであるが、その割にはとても厳めしく見える代物で、また袖が短く桃色であった。下半身に関しても同様で黒いズボンであるが、それは丹念に絹でできていた。

かなりの長い時間、私はいつも眼鏡をかけるようにもした。早朝に黒い眼鏡をし、午後も黒い眼鏡をしっぱなしであれば、もちろん深夜においてもこの黒い眼鏡をかけたままにしておいた。ただ私の場合、胸や手頸に掘られる虎符の面が欠けていた。それは「兄弟」へと昇進を賜った召使たちだけが得られるものだ。

そんな格好で私は「浪遊雪月」の仕事を続けていたのである。様々な飯屋、街頭、劇場口、噴水といったところを半月ほどふらついていた。私は三、四人ほど小僧たちをからかい、一人の若い女中を口説いた。また数人の下郎たちと友人にもなった。さらに手配師の老婆とは、私が彼女のことを養母と呼ぶような間柄にもなり、この老婆の子どもとして認めてもらっていた。

ファン夫人は私を毎月八ハオで雇うつもりであったが、私はそれに同意しなかった。後でその夫人のモダンな娘さんが毎年十二ドンと二着の洋服、さらにはベルト付きでどうかと交渉を掛け合ってきたが、結局私はそれも断った。というのもそれでは私が傲慢なようであったし、別に悪計を図ったわけでもないからだ。それに私はチンピラでもない。

ただその申し出は私にとって名誉あることであった。いやはや断るなんて何と不幸なことを! そんなことを言うのも、私が仕事探しをして半月が経った頃に、私の「本性」つまり私という自我が再び立ち現れてしまったのだ。結局私に住み込みで働く機会はもたらされなかったのである。

これからお読み頂くのは、一編の召使たちについての記事だ・・・。

だがどうしてその価値を疑われよう! ちょうど去年、マリーズ・ショアジー(※Maryse Choisy (1903-1979):フランス人ジャーナリスト)も女中たちの着るクロークを纏い、そうして書き上げた『メイドの日記』(※Carnet d’une femme de chambre 1933)という一編の記事は社会学者たちにその価値を認めさせたではないか。

サポートは長編小説の翻訳及びに自費出版費用として使われます。皆様のお心添えが励みになります。