1男1女の子供を持つ平凡なサラリーマンと、父で作家の「長谷部さかな」は、不思議なキッカケから毎日メールをやりとりすることに。岡山県の山奥にある見渡す限りの土地や山々はどのように手…

- 運営しているクリエイター

#後醍醐天皇

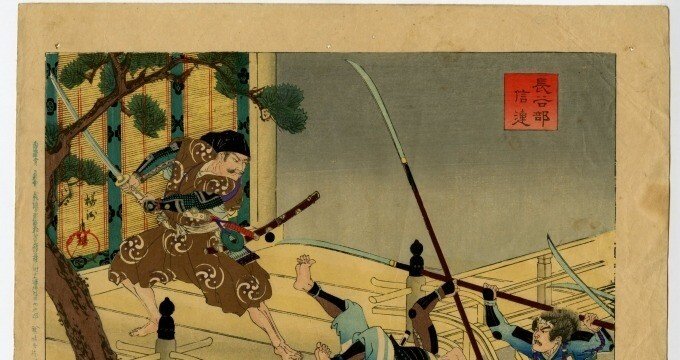

■【より道‐59】戦乱の世に至るまでの日本史_王政復古の野望「船上山の戦」

こんな、ほとんどの人が注目しない戦に、ご先祖様がかかわっていたとは、思ってもみませんでした。

「家系図」にある長谷部信豊さんの隣に注記が記載されていました。

漢字ばかりの昔の人が書いた文字なので、ちゃんと読めず、誤字もあるかもしれませんが、なんとなく読める部分を解釈すると、後醍醐天皇が隠岐国を脱出したときに名和長年に呼ばれて、後醍醐天皇を守るために「船上山の戦」に参戦して討ち死にしたと読めます

■【より道‐54】戦乱の世に至るまでの日本史_王政復古の野望「倒幕の決意」

鎌倉時代と室町時代は、時代として区切られてるので、全く関係ないという感覚で大人になりましたが、歴史を学んでみると、そんなことはありませんでしたね。

いつの世も、一人の人間に権力が集中して独裁政治が行われると、その国で暮らす民衆が苦しんでいるイメージがあります。鎌倉時代末期には北条氏に権力が集中して民が苦しみ、後醍醐天皇を旗頭に源氏一族のクーデターが起きたわけです。

北条氏滅亡から五百年後、「王

■【より道‐13】随筆_『新見太平記』(長谷部さかな)

以前、実家に帰ったとき、父が執筆した随筆『尼子の落人』と『新見太平記』のコピーをもらった。話を聞いてみると、昔、研究した内容をまとめたもので、どちらも、郷土やご先祖さまのことを研究した書物だった。

1)まぼろしの軍記

「まあ、お上がり。お茶でも飲むかい」 荒屋敷の隠居は歓迎してくれた。たまには顔を出しておこうと思っただけだが、隠居はひまつぶしの話し相手がやってきたのを喜んでいる。

「ちょうど