1男1女の子供を持つ平凡なサラリーマンと、父で作家の「長谷部さかな」は、不思議なキッカケから毎日メールをやりとりすることに。岡山県の山奥にある見渡す限りの土地や山々はどのように手…

- 運営しているクリエイター

2022年2月の記事一覧

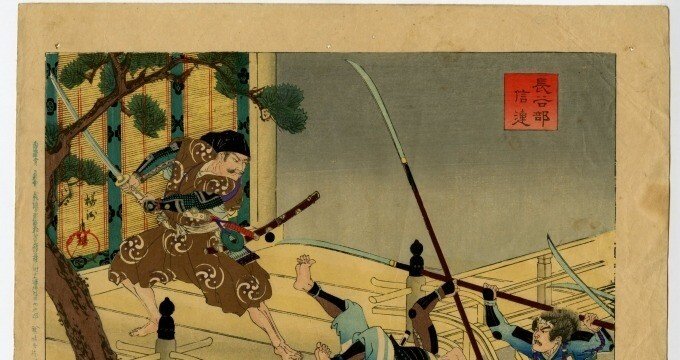

【148日目】六分一殿

ご隠居からのメール:【六分一殿】

相続というのは戦争につながるほどの大きな問題なんだな

ーー応仁の乱がまさにそれだね。畠山、斯波、細川、山名などの有力大名はみんな親子喧嘩、兄弟喧嘩にまきこまれた。中世は兄弟での分割相続がふつうだったそうだが、土地には限りがあり、分割に分割を続ければ、財産は細ってしまう。

六分一殿といわれた山名氏といえども、六人の子供がいれば、三十六分の一殿になる。応仁の乱で