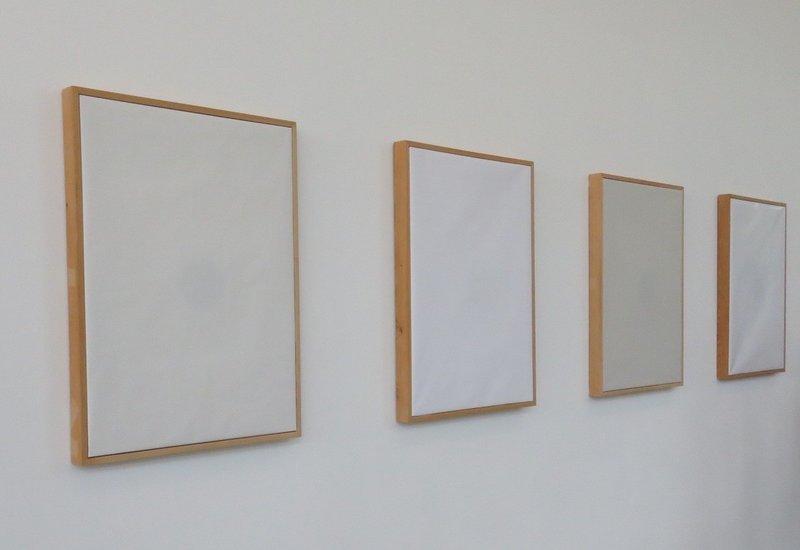

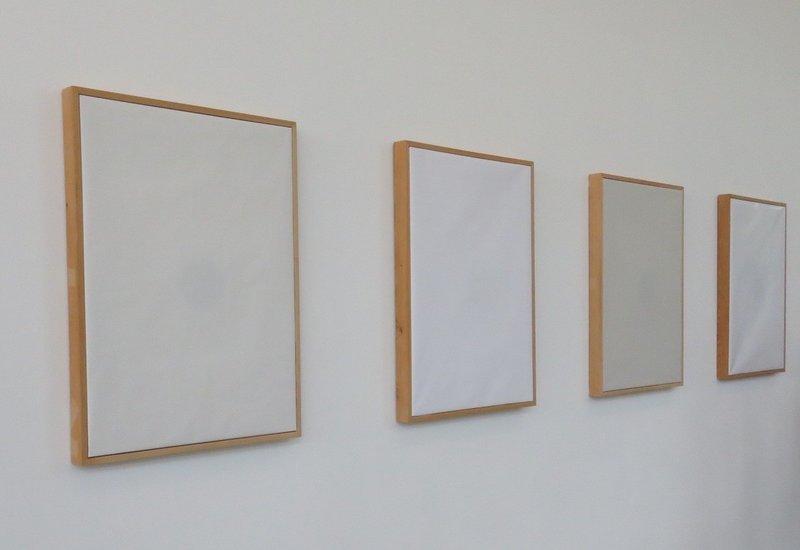

対話型鑑賞における”ディスクリプティング”とは?

「言葉にするのが難しいなあ」と感じることはありますか?それらに言葉を与えるには、どうすればよいのでしょうか?

ぼくたちは、自分の感情を味わいながら生きています。そしてその感情は、何かものごとに触れたときに起こります。

ふと道端で小さな花を見たあとや、友人にあることをズバリ言われたあとなど、なにかの拍子に気持ちがゆれます。その”ゆれ”を体が感じ取ります。

その”ゆれ”はどこから生じたものですか?

このような問いを自分になげかけながら言葉を探してみてください。そうすると、